建設現場や産業廃棄物の収集運搬、農業分野などで活躍する「コンテナ車」。荷台部分のコンテナを自在に脱着できるこの特殊なトラックは、作業効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。しかし、その一方で「どんな種類があるの?」「運転には特別な免許が必要?」「普通のトラックと何が違うの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、コンテナ車の基本的な構造から、アームロールやフックロールといった具体的な種類、運転に必要な免許、最大積載量の考え方、さらには安全な操作方法や中古車選びのポイントまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

コンテナ車の導入を検討している事業者の方から、仕事で運転する可能性のあるドライバーの方まで、この記事を読めば、コンテナ車に関する知識が深まり、安全で効率的な運用ができるようになるでしょう。

目次

コンテナ車とは

コンテナ車とは、一般的に車体フレーム(シャシ)の上に、荷物を収納する箱(コンテナ)を載せ、そのコンテナを油圧装置などを使って自力で積み降ろしできる機能を持つトラックのことを指します。正式名称は「脱着装置付コンテナ専用車」などと呼ばれ、荷台部分が固定されている一般的なトラックとは一線を画す存在です。

この「コンテナを脱着できる」という最大の特徴により、コンテナ車は一台で多様な役割をこなすことが可能となり、様々な業界で重宝されています。例えば、建設現場では、あらかじめ現場に空のコンテナを降ろしておき、廃材で満たされたら回収に向かう、といった運用が可能です。この間、車両本体は別の場所で他の作業に従事できるため、一台のトラックと一人のドライバーの稼働率を最大限に高めることができます。

コンテナ車の構造と特徴

コンテナ車の構造は、大きく分けて「車両本体(シャシ)」と「コンテナ」、そして両者をつなぐ「脱着装置」の3つの要素で構成されています。

- 車両本体(シャシ):

トラックの土台となる部分で、エンジン、運転席(キャブ)、車輪などが含まれます。基本的な構造は通常のトラックと共通ですが、コンテナの脱着という特殊な作業を行うため、高出力なエンジンや、作業時の安定性を確保するための頑丈なフレーム、そして後述する脱着装置を動かすためのPTO(Power Take-Off:動力取出装置)が装備されている点が特徴です。PTOは、エンジンの動力を油圧ポンプに伝え、アームやウインチなどを動かすための重要な機構です。 - コンテナ:

荷物を積載するための箱型の部分です。用途に応じて様々な形状や大きさ、材質のものがあります。- オープン・トップ型: 上部が開いており、瓦礫や土砂、スクラップなど、クレーンや重機で上から積み込む荷物に適しています。

- 密閉型(ドライコンテナ): 雨風から荷物を守る必要のある、一般的な貨物や廃棄物の運搬に使用されます。

- 土砂ダンプ用コンテナ: 後方が開閉し、土砂などを一気に排出できるダンプ機能を備えたコンテナです。

- 平ボディ型コンテナ: 壁がなく、フラットな荷台形状のコンテナ。長尺物や機械など、多様な形状の荷物に対応できます。

このように、運搬する荷物の種類に合わせてコンテナを交換できる点も、コンテナ車の大きなメリットです。

- 脱着装置:

コンテナを車両に積み降ろしするための、コンテナ車最大の特徴となる部分です。この装置の方式によって、コンテナ車の種類が分類されます。代表的なものには、後述する「アームロール式」「フックロール式」「ロールオン式」などがあり、それぞれに操作方法や特徴が異なります。多くは油圧シリンダーを動力源としており、車両を安定させるためのアウトリガー(安定脚)を備えているのが一般的です。アウトリガーを地面に接地させることで、コンテナという重量物を動かす際に車両が傾いたり転倒したりするのを防ぎます。

コンテナ車の持つ特徴をまとめると、以下のようになります。

- 作業効率の向上: コンテナを現場に置いておく「置きコン」方式により、車両は別の作業に従事できます。積込み・荷降ろしの待ち時間がなくなり、輸送サイクルが格段にスピードアップします。

- 人件費の削減: 従来であれば、積込み・荷降ろしに複数の作業員や重機が必要だった場面でも、ドライバー一人で完結できるケースが増えます。

- 汎用性の高さ: 運ぶものに合わせてコンテナを交換すれば、一台で土砂運搬、産業廃棄物収集、資材運搬など、多目的に使用できます。これにより、保有するトラックの種類を減らし、車両コストを最適化することも可能です。

- 省スペース化: 複数のコンテナを積み重ねて保管できるため、限られたヤードスペースを有効活用できます。

一方で、導入や運用にあたっては注意点もあります。車両価格が一般的なトラックに比べて高価であること、脱着装置という複雑な機構を持つため定期的なメンテナンスが不可欠であること、そして安全な操作には一定の習熟が必要であることなどが挙げられます。これらのメリットとデメリットを正しく理解し、自社の業務内容に合致するかどうかを慎重に判断することが、コンテナ車を有効活用するための第一歩と言えるでしょう。

コンテナ車の種類

コンテナ車は、その構造やコンテナを脱着する方式によっていくつかの種類に大別されます。ここでは、代表的な「コンテナ専用車」と「脱着ボディシステム車」について、その詳細と特徴を解説します。特に脱着ボディシステム車は、一般的に「コンテナ車」として広く認知されているタイプであり、その中でも「アームロール」「フックロール」「ロールオン」といった方式の違いを理解することが重要です。

コンテナ専用車

「コンテナ専用車」という言葉は、文脈によって二つの意味で使われることがあります。

一つは、この記事の主題である「脱着装置付コンテナ専用車」そのものを指す場合です。これは、トラックのシャシにコンテナを自力で脱着するための装置(アーム、フックなど)が架装されている車両全般を指す公式な呼称の一つです。

もう一つは、より狭い意味で、特定の種類のコンテナ(例:海上コンテナ、鉄道コンテナなど)を運搬することに特化し、脱着機能を持たない、あるいは簡易的な固縛装置のみを持つ車両を指す場合です。例えば、港湾エリアでよく見かける、トラクター(牽引車)が海上コンテナを載せたトレーラー(シャシ)を牽引する「セミトレーラー」も、広義にはコンテナを運ぶ専用車と言えます。しかし、これらの車両は自力でコンテナを積み降ろしする機能を持たず、ガントリークレーンやトップリフターといった大型の荷役機械を必要とします。

この記事では主に前者の「脱着装置付コンテナ専用車」に焦点を当てますが、後者のような車両も存在することを理解しておくと、他の車両との違いを明確に区別する際に役立ちます。

脱着ボディシステム車

こちらが、一般的に「コンテナ車」と言われて多くの人がイメージするタイプであり、本記事の中心となる車両です。車両自身が持つ動力(PTO)を利用して、油圧アームやフック、ワイヤーなどを操作し、荷台部分であるコンテナを地面に降ろしたり、逆に地面から引き上げて積載したりできるのが最大の特徴です。この機能により、ドライバー一人の操作で迅速な荷役作業が可能となります。

この脱着ボディシステム車は、コンテナを動かす機構の違いによって、主に以下の3つのタイプに分類されます。

アームロール

アームロールは、日本国内で最も普及しているタイプの脱着ボディシステム車です。

その名称は新明和工業株式会社の登録商標ですが、同様の機構を持つ車両の一般名称としても広く使われています。

構造的な特徴は、シャシ上に設置された一本の屈伸する油圧式アームです。コンテナを降ろす際は、このアームを後方に伸ばし、コンテナを傾けながらスライドさせて地面に設置します。積む際は、コンテナ前部にあるフック(ツメ)にアーム先端を引っ掛け、アームを縮めながらコンテナを荷台の上に引き上げていきます。

- メリット:

- 構造が比較的シンプルで、操作に慣れやすい。

- 国内での普及率が非常に高く、部品の入手や修理が比較的容易。

- 多様なサイズ(小型〜大型)のトラックに架装可能。

- デメリット:

- コンテナを後方にスライドさせながら降ろすため、車両後方に広い作業スペースが必要。

- 積み降ろしの際にコンテナの傾斜角度が比較的大きくなるため、荷崩れしやすい積荷には注意が必要。

アームロールは、その汎用性の高さから、産業廃棄物収集、建設現場での残土・資材運搬、リサイクル業、レンタル業など、非常に幅広い分野で活躍しています。

フックロール

フックロールは、アームロールと並んで普及しているタイプの脱着ボディシステム車です。

こちらも極東開発工業株式会社の登録商標ですが、同様の機構を持つシステムの通称として用いられています。

最大の特徴は、L字型(ブーメラン型)のアームと、その先端にあるフックです。コンテナを積む際は、アームを後方に伸ばしてフックをコンテナのバーに引っ掛け、アームを「引き起こす」力でコンテナを荷台に引き上げます。降ろす際はその逆の動作を行います。

- メリット:

- アームロールに比べて、より低い角度でコンテナの積み降ろしが可能なモデルが多い。これにより、高さ制限のある場所での作業や、荷崩れを嫌う積荷の運搬に有利です。

- 積み降ろし動作がスムーズで、作業時間が比較的短い傾向があります。

- コンテナを正確な位置に降ろしやすいという操作上の利点もあります。

- デメリット:

- アームロールに比べると、機構がやや複雑になる場合があります。

- 車両後方にアームを伸ばすためのスペースが必要な点はアームロールと同様です。

フックロールは、特に精密機械や背の高い貨物、コンテナを正確な位置に設置したい場合などにその強みを発揮します。

ロールオン

ロールオンは、上記2つとは異なり、主にワイヤーとウインチを使用してコンテナを荷台に引き上げる方式です。シャシ後部が傾斜(チルト)し、車両前方に設置されたウインチから伸びるワイヤーをコンテナ先端に引っ掛け、巻き上げる力でコンテナを荷台にスライドさせて積載します。

- メリット:

- アームやフックといった大型の油圧装置が不要なため、構造が比較的シンプルで、メンテナンスが容易な場合があります。

- 非常に大型で重量のあるコンテナの積み降ろしに対応できるモデルが多い。

- デメリット:

- ワイヤーで引き上げるため、積み降ろしに時間がかかる傾向があります。

- ワイヤーが常に張った状態になるため、操作には細心の注意が必要。ワイヤーの劣化や断裂のリスクも考慮しなければなりません。

- コンテナを正確な位置に誘導するのが難しい場合があります。

現在ではアームロールやフックロールが主流となっていますが、ロールオンは特定の用途や、より大型のコンテナを扱う現場で今も利用されています。

| 方式の名称 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| アームロール | 油圧式の屈伸アームでコンテナをスライドさせて脱着 | ・国内普及率が高い ・操作に慣れやすい ・修理や部品入手が比較的容易 |

・後方に広い作業スペースが必要 ・コンテナの傾斜角が大きめ |

産業廃棄物、建設資材、スクラップなど汎用 |

| フックロール | L字型アームとフックでコンテナを引き上げて脱着 | ・低い角度での脱着が可能 ・作業時間が比較的短い ・正確な位置に降ろしやすい |

・機構がやや複雑な場合がある ・後方に作業スペースが必要 |

精密機械、背の高い貨物、産廃、建設資材など |

| ロールオン | ワイヤーとウインチでコンテナを荷台に引き上げて脱着 | ・構造が比較的シンプル ・大型・重量コンテナに対応可能 |

・作業に時間がかかる傾向 ・ワイヤーの管理が必要 ・位置決めが難しい場合がある |

大型コンテナ、特定の産業分野 |

これらの種類と特徴を理解することで、自社の業務内容や作業環境に最も適したコンテナ車を選ぶための、重要な判断材料となるでしょう。

コンテナ車と他の車両との違い

コンテナ車は特殊な機能を持つため、他のトラック、特に同じく「コンテナ」を運ぶ車両としばしば混同されることがあります。その代表例が「コンテナ・トランスポーター」とも呼ばれるセミトレーラーです。ここでは、コンテナ車(脱着ボディシステム車)とコンテナ・トランスポーター(セミトレーラー)の決定的な違いを明確にし、それぞれの役割と用途を理解することで、コンテナ車への理解をさらに深めていきましょう。

コンテナ・トランスポーター(セミトレーラー)との違い

街中、特に港湾地域や高速道路で、巨大なコンテナを積んで走る大型トラックを見かけたことがあるでしょう。あれが「コンテナ・トランスポーター」、一般的には「セミトレーラー」や「海コン(かいこん)トレーラー」と呼ばれる車両です。一見するとコンテナを運んでいる点は同じですが、その構造、機能、そして目的は、私たちがここまで見てきたコンテナ車とは全く異なります。

最大の違いは、コンテナを自力で積み降ろしできる機能(脱着装置)の有無です。

- コンテナ車(脱着ボディシステム車):

- 機能: 車両に搭載されたアームやフックなどの油圧式脱着装置を使い、ドライバー一人の操作でコンテナを地面に降ろしたり、積んだりできます。

- 構造: トラックの運転席と荷台が一体となった単車(たんしゃ)が基本です。シャシ(車台)の上に直接、脱着装置とコンテナが載っています。

- コンテナ: 運ぶコンテナは、その車両のサイズや脱着装置の規格に合わせて設計された専用のものです。大きさや形状は多岐にわたります(例:産廃用、土砂用、平ボディ型など)。国際規格の海上コンテナとは異なります。

- 主な用途: 建設現場での資材・廃材運搬、産業廃棄物の収集、リサイクルセンターでのスクラップ運搬、農業分野での収穫物運搬など、特定の場所でコンテナを「置く」「回収する」という作業が頻繁に発生する場面で活躍します。輸送効率よりも「現場での作業効率」を重視した車両と言えます。

- コンテナ・トランスポーター(セミトレーラー):

- 機能: 車両自体にコンテナを積み降ろしする機能は一切ありません。コンテナを運ぶ「輸送」に特化しています。

- 構造: 運転席とエンジンがある「トラクター(牽引車)」と、コンテナを載せる荷台部分である「トレーラー(被牽引車、シャシとも呼ばれる)」が分離できる構造になっています。

- コンテナ: 主に、世界共通の規格(ISO規格)で定められた海上コンテナ(20フィートや40フィートが代表的)を運びます。

- 主な用途: 港に船で到着したコンテナを、内陸の物流拠点や工場へ輸送する、あるいはその逆のルートを担います。積み降ろしは、港湾のガントリークレーンや、物流拠点のトップリフター、フォークリフトといった専門の大型荷役機械が行います。こちらは「大量の貨物を長距離にわたって効率的に輸送する」ことを重視した車両です。

この違いを分かりやすく表にまとめると、以下のようになります。

| 項目 | コンテナ車(脱着ボディシステム車) | コンテナ・トランスポーター(セミトレーラー) |

|---|---|---|

| 別名 | アームロール、フックロール、脱着式コンテナ車 | 海コントレーラー、セミトレーラー |

| 主な機能 | コンテナの自力での積み降ろし(脱着)と輸送 | コンテナの長距離輸送 |

| 積み降ろし方法 | 車両搭載の油圧アーム、フック、ワイヤー等 | 港湾クレーン、トップリフター、フォークリフト等 |

| 車両構造 | 単車(トラックと荷台が一体)が基本 | 連結車(トラクター+トレーラー) |

| 運ぶコンテナ | 車両規格に合わせた専用コンテナ(多様な種類) | ISO規格の海上コンテナ(20ft, 40ft等) |

| 主な活躍場所 | 建設現場、工場、産廃処理場、農地など | 港湾、高速道路、大規模物流センター間 |

| 重視する点 | 現場での作業効率、省人化 | 大量貨物の長距離輸送効率 |

このように、両者は「コンテナを運ぶ」という点では共通していますが、その目的と機能性が根本的に異なります。コンテナ車は「動くコンテナ置き場」としての役割を持ち、現場での柔軟な対応力を強みとします。一方、セミトレーラーは、国際物流の大動脈を担う「長距離ランナー」としての役割を担っているのです。この違いを理解することは、コンテナ車という特殊車両の立ち位置を正確に把握する上で非常に重要です。

コンテナ車の運転に必要な免許

コンテナ車を運転するために、特別な技能講習や資格(例:クレーン免許など)は必要ありません。脱着装置の操作は、車両の運転免許の範囲内で行うことができます。しかし、どの種類の運転免許で、どの大きさのコンテナ車を運転できるのかは、車両の「車両総重量」と「最大積載量」によって厳密に定められています。

日本の運転免許制度は、2007年(平成19年)と2017年(平成29年)に大きな改正が行われました。そのため、自分が免許を取得した時期によって運転できる車両の範囲が異なる点に最大限の注意が必要です。ここでは、現在の免許区分ごとに運転可能なコンテナ車の目安を解説します。

普通自動車免許

- 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許:

- 車両総重量: 3.5トン未満

- 最大積載量: 2.0トン未満

- この免許で運転できるコンテナ車は、ごく一部の小型トラック(1トントラックなど)をベースにした非常に小さなものに限られます。市場に流通しているコンテナ車の多くは、この範囲を超えてしまうため、実質的にこの免許で運転できるコンテナ車はほとんどないと考えてよいでしょう。

- 2007年(平成19年)6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した普通免許:

- この期間に取得した普通免許は、現在では「準中型自動車免許(5t限定)」として扱われます。

- 車両総重量: 5.0トン未満

- 最大積載量: 3.0トン未満

- この免許であれば、いわゆる2トントラック(小型トラック)をベースにしたコンテナ車の一部が運転可能な範囲に入ってきます。ただし、コンテナ自体の重量や架装によって車両総重量が5トンギリギリになるケースも多いため、必ず車検証で確認が必要です。

準中型自動車免許

2017年3月12日に新設された免許区分です。

- 準中型自動車免許(限定なし):

- 車両総重量: 3.5トン以上 7.5トン未満

- 最大積載量: 2.0トン以上 4.5トン未満

- この免許は、2トントラックや3トントラッククラスのコンテナ車を運転する際に中心となる免許です。市街地での廃棄物収集や小規模な建設現場で活躍するサイズのコンテナ車が、この範囲に多く含まれます。

中型自動車免許

2007年6月2日に新設された免許区分です。

- 中型自動車免許(限定なし):

- 車両総重量: 7.5トン以上 11トン未満

- 最大積載量: 4.5トン以上 6.5トン未満

- 一般的に「4トントラック」や「増トン車」と呼ばれるクラスのコンテナ車が、この免許の対象となります。より多くの積載量が求められる建設現場や、中規模のリサイクル施設などで運用される車両です。

- 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した普通免許:

- この時期に取得した普通免許は、現在では「中型自動車免許(8t限定)」として扱われます。

- 車両総重量: 8.0トン未満

- 最大積載量: 5.0トン未満

- この免許は、一般的な4トントラック(車両総重量が約8トン)をベースにしたコンテナ車を運転できます。非常に多くの方がこの免許を保有しており、中型クラスのコンテナ車を運転する上で重要な区分となります。ただし、「限定解除」の審査を受けなければ、車両総重量が8トン以上の車両は運転できません。

大型自動車免許

- 大型自動車免許:

- 車両総重量: 11トン以上

- 最大積載量: 6.5トン以上

- いわゆる「10トントラック」などの大型トラックをベースにした、最も大きなクラスのコンテナ車を運転するために必要な免許です。大規模な土木工事現場や、大量のスクラップを扱う工場間輸送などで使用される、非常にパワフルな車両がこれに該当します。

【免許区分と運転可能な車両のまとめ】

| 免許の種類 | 取得時期 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転可能なコンテナ車の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 普通自動車免許 | 2017/3/12以降 | 3.5t未満 | 2.0t未満 | ほとんど運転不可 |

| 準中型(5t限定) | 2007/6/2~2017/3/11に普通免許取得 | 5.0t未満 | 3.0t未満 | 小型(2tクラス)の一部 |

| 準中型自動車免許 | 2017/3/12以降に準中型免許取得 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 小型~中型(2t~3tクラス) |

| 中型(8t限定) | 2007/6/1以前に普通免許取得 | 8.0t未満 | 5.0t未満 | 中型(4tクラス) |

| 中型自動車免許 | 2007/6/2以降に中型免許取得 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 中型(4t~増トン車) |

| 大型自動車免許 | – | 11.0t以上 | 6.5t以上 | 大型(10tクラス) |

最も重要な注意点は、必ず運転するコンテナ車の車検証を確認することです。車検証には「車両総重量」と「最大積載量」が明記されています。自分の免許で運転できる範囲を超えた車両を運転した場合、「無免許運転」となり、厳しい罰則の対象となります。特にコンテナ車は、架装する脱着装置やコンテナの種類によって車両重量が大きく変動するため、見た目のサイズ感だけで判断するのは非常に危険です。

コンテナ車の最大積載量

コンテナ車の運用において、免許の次に重要となるのが「最大積載量」の正しい理解です。最大積載量とは、その車両が安全に運ぶことができる荷物の重さの上限を指し、これを守ることは法律の遵守(コンプライアンス)だけでなく、事故を未然に防ぎ、ドライバーや周囲の安全を守るために不可欠です。

最大積載量は、以下の計算式によって決まります。

最大積載量 = 車両総重量 – 車両重量 – (乗車定員 × 55kg)

それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

- 車両総重量:

法律で定められた、その車両が走行時の状態で許される最大の重さです。この値は、トラックのフレーム強度やブレーキ性能などに基づいて、小型・中型・大型といった車両クラスごとに上限が設定されています。運転免許の区分は、この車両総重量によって決まります。 - 車両重量:

トラック本体の重さです。具体的には、シャシ、キャブ、燃料満タン、オイル、冷却水など、走行に必要な装備がすべて含まれた状態の空車重量を指します。コンテナ車の場合、ここに脱着装置(アームロールなど)の重量も加算されます。 - 乗車定員 × 55kg:

法律上、乗員1人あたりの体重は55kgとして計算されます。乗車定員が2名であれば110kg、3名であれば165kgが車両総重量から差し引かれます。

この計算式からわかるように、車両重量が重くなればなるほど、最大積載量は減少します。コンテナ車は、アームロールやフックロールといった重厚な脱着装置を架装しているため、同じクラスの平ボディやバンタイプのトラックと比較して、車両重量が重く、その分、最大積載量が少なくなる傾向があります。

例えば、同じ「4トントラック」と呼ばれるクラスの車両でも、平ボディなら4,000kgの最大積載量を確保できるかもしれませんが、コンテナ車の場合は脱着装置の重さで車両重量が増加し、最大積載量は3,500kgや3,000kgといった具合に減少します。

さらに、コンテナ車特有の注意点として、「コンテナ自体の重さ」の扱われ方があります。車検証の記載方法によって、コンテナの重さが「車両重量」に含まれるケースと、「積載物」として扱われるケースがあります。

- コンテナが車両重量に含まれる場合(一般的):

多くのコンテナ車では、車検証上の「車両重量」に、指定されたコンテナ1個分の重量が含まれています。この場合、計算された「最大積載量」は、コンテナの中に積むことができる荷物そのものの重さを意味します。 - コンテナが積載物として扱われる場合:

一部のケースでは、コンテナ自体の重さが車両重量に含まれず、積載物の一部として扱われます。この場合、車検証の最大積載量から、まず空のコンテナの重量を差し引いた残りが、実際に中に積める荷物の重さになります。例えば、最大積載量が4,000kg、空のコンテナの重量が500kgの場合、中に積める荷物は3,500kgまでとなります。

どちらのケースに該当するかは、車検証の備考欄などを確認する必要があります。いずれにせよ、「最大積載量=コンテナに積める荷物の重さ」と安易に考えず、車両の仕様を正確に把握することが重要です。

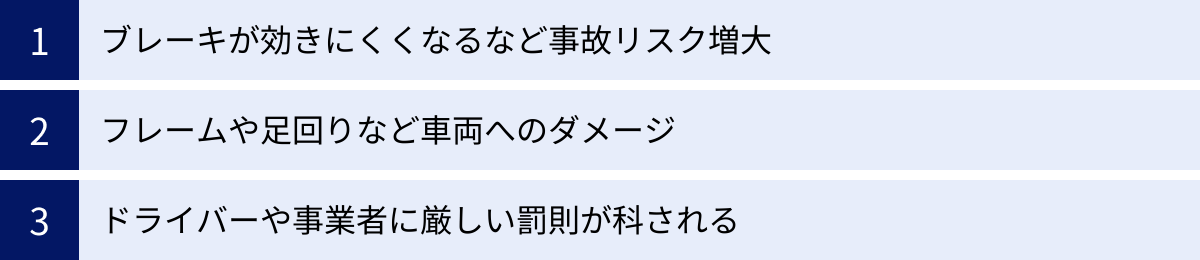

最大積載量を超えて荷物を積む「過積載」は、非常に危険な行為です。

- 事故のリスク増大: ブレーキが効きにくくなる(制動距離が伸びる)、ハンドル操作が不安定になる、タイヤがバーストする、重心が高くなり横転しやすくなるなど、重大事故に直結するリスクが飛躍的に高まります。

- 車両へのダメージ: フレームやサスペンション、エンジン、タイヤなどに過剰な負荷がかかり、車両の寿命を著しく縮めます。最悪の場合、走行中に車両が破損する可能性もあります。

- 厳しい罰則: 過積載は道路交通法違反であり、ドライバーだけでなく、運送事業者や荷主にも厳しい罰則(罰金、懲役、車両の使用停止命令など)が科せられます。

コンテナ車を安全に運用するためには、積荷の重量を正確に把握し、車検証に記載された最大積載量を絶対に超えないように徹底することが、すべての関係者に求められる責務なのです。

コンテナ車の運転・操作方法と注意点

コンテナ車の運転は、通常のトラックとは異なる知識と技術が求められます。特に、コンテナを脱着する際の操作は、一歩間違えれば重大な事故につながる可能性があるため、正しい手順と注意点を熟知しておく必要があります。ここでは、一般的なアームロール式を例に、積み降ろしの操作方法と、運転全般における注意点を詳しく解説します。

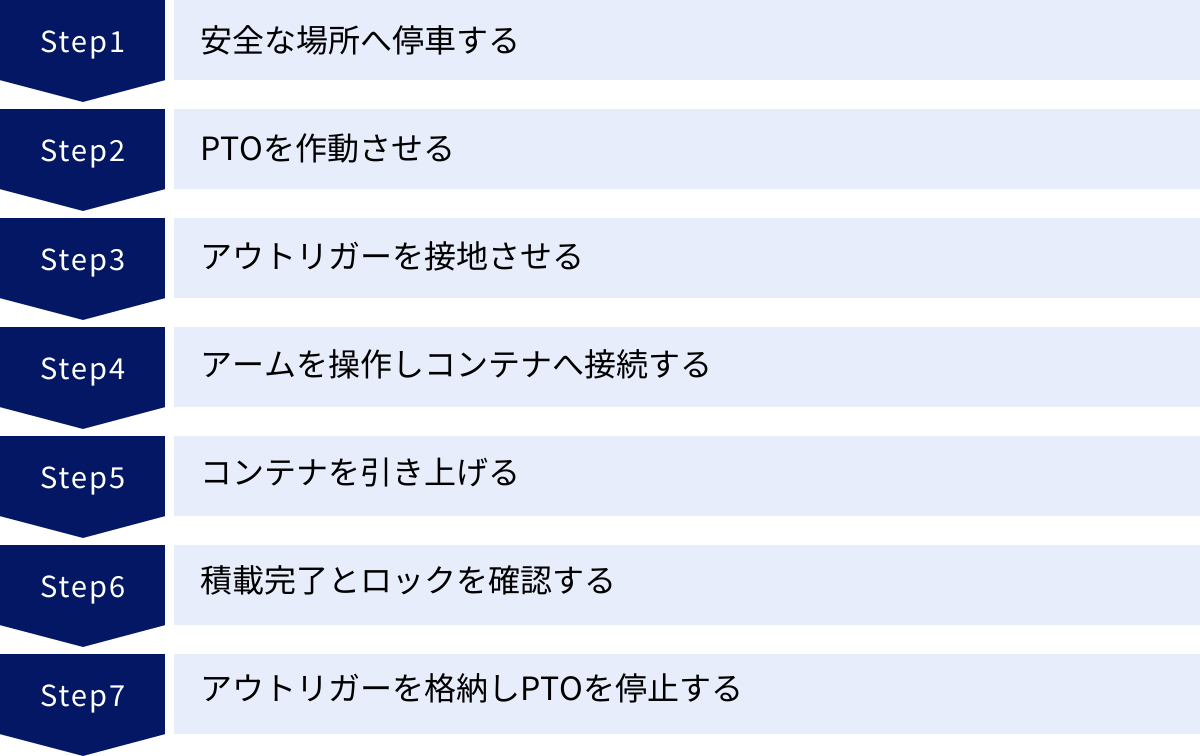

コンテナを積む時の操作方法

地面に置かれたコンテナを車両に積載する際の手順は、以下の通りです。安全を最優先し、一つ一つの動作を確実に行いましょう。

- 安全な場所への停車:

まず、作業を行う場所が平坦で、地盤が固いことを確認します。傾斜地や軟弱な地盤での作業は、車両が不安定になり非常に危険です。また、車両の後方や上空に人や障害物(電線、看板、木の枝など)がないか、十分に確認します。 - PTOの作動:

車両を停車させ、パーキングブレーキを確実にかけ、エンジンをかけたままPTO(動力取出装置)のスイッチを入れます。PTOを入れることで、エンジンの動力が油圧ポンプに伝わり、アームを操作できるようになります。PTO作動中は、インジケーターランプが点灯します。 - アウトリガーの接地:

キャブ内または車外の操作レバーを使い、車両後部にあるアウトリガー(安定脚)を地面にしっかりと接地させます。これにより、コンテナという重量物を持ち上げる際に、車両の前方が浮き上がったり、車体が傾いたりするのを防ぎます。 - アームの操作とコンテナへの接続:

操作レバーを使い、アームを後方へ伸ばしていきます。アーム先端のフック(ツメ)を、コンテナ前下部にあるローラー下のバーに正確に引っ掛けます。この時、目視で確実にフックがかかっていることを確認します。 - コンテナの引き上げ:

操作レバーを「引き込み」側に操作し、アームを縮めながらコンテナを荷台の上にゆっくりと引き上げていきます。コンテナが荷台のガイドレールに沿ってスムーズにスライドしているか、異音や異常な振動がないかを確認しながら、慎重に操作します。 - 積載完了とロックの確認:

コンテナが荷台の定位置まで完全に引き込まれたら、アームを格納し、コンテナが車体にしっかりと固定されるロック装置を作動させます。多くの車両では自動でロックがかかりますが、必ずロックが正常にかかっているかを目視またはインジケーターで確認してください。この確認を怠ると、走行中にコンテナがずり落ちる大事故につながります。 - アウトリガーの格納とPTOの停止:

アウトリガーを完全に格納し、最後にPTOのスイッチを切ります。これで積載作業は完了です。

コンテナを降ろす時の操作方法

車両に積載されたコンテナを地面に降ろす際は、積む時と逆の手順で行います。

- 安全な場所への停車:

積む時と同様に、平坦で固い地盤を選び、後方や上空の安全を十分に確認します。 - PTOの作動とアウトリガーの接地:

パーキングブレーキをかけ、PTOを入れ、アウトリガーを確実に接地させます。 - ロックの解除とアームの伸長:

コンテナのロックを解除し、操作レバーを使ってアームを後方へゆっくりと伸ばしていきます。すると、コンテナ後部のローラーが地面に接地し、コンテナが傾きながらスライドしていきます。 - コンテナの設置:

コンテナが地面に完全に着地するまで、アームを慎重に操作します。地面に激しく叩きつけると、コンテナや地面、車両にダメージを与えるため、最後は特にゆっくりと降ろします。 - フックの離脱とアームの格納:

コンテナが安定して地面に置かれたら、車両を少しだけ前進させてアームのフックをコンテナから外し、アームを完全に車体側へ格納します。 - アウトリガーの格納とPTOの停止:

アウトリガーを格納し、PTOのスイッチを切って作業完了です。

運転時の注意点

コンテナ車の運転は、「コンテナ積載時」「非積載時」そして「脱着作業時」で、それぞれ注意すべき点が異なります。

コンテナ積載時

- 高い重心を意識する: コンテナを積んだ状態では、車両の重心が通常よりもかなり高くなります。そのため、カーブや交差点では十分に速度を落とさないと、遠心力で横転する危険性が高まります。急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。

- 積荷の片寄りに注意: コンテナ内の積荷が片寄っていると、車両のバランスが崩れ、走行が不安定になります。特に液体や粒状のものを運ぶ際は、走行中の振動で荷物が移動し、急にバランスを崩すことがあります。積載時には、荷物が均等に分散するように配慮が必要です。

- 高さ制限の確認: コンテナを積むと全高が高くなります。高架下やトンネル、屋内の搬入口など、高さ制限のある場所を通行する際は、必ず事前に高さを確認する習慣をつけましょう。

コンテナ非積載時

- 乗り心地の変化: コンテナを降ろした空車状態では、後輪にかかる荷重が減るため、サスペンションが硬く感じられ、路面の凹凸で車体が跳ねやすくなります。

- スリップのリスク: 特に雨の日や凍結路では、後輪の駆動力が路面に伝わりにくくなり、スリップや空転を起こしやすくなります。急発進や急なアクセル操作は禁物です。積載時以上に慎重な運転が求められます。

- 運転感覚の違い: 積載時と非積載時では、加速性能、ブレーキの効き、ハンドリングなど、車両の挙動が大きく異なります。この違いを常に意識し、状況に応じた運転を心がけることが大切です。

コンテナ脱着時

- 周囲の安全確認の徹底: 脱着作業における最優先事項は、周囲の安全確保です。作業範囲内に人が立ち入らないように注意喚起し、誘導員を配置することが望ましいです。特に子供や動物が近づかないよう、細心の注意を払います。

- 上空の障害物への注意: アームを伸ばすと、車両の高さは大きく変化します。電線、電話線、建物のひさし、看板、木の枝など、上空の障害物に接触しないか、作業開始前に必ず確認してください。高圧線に接触すれば、感電による死亡事故につながる恐れがあります。

- 操作は慎重・確実に行う: 油圧装置は非常に大きな力で作動します。レバー操作は急に行わず、ゆっくりと動かしてください。また、「フックをかける」「ロックを確認する」といった重要な動作は、焦らず確実に、必ず目視で確認する癖をつけましょう。

これらの注意点を常に念頭に置き、安全第一で操作・運転することが、コンテナ車を扱うプロフェッショナルとしての責務です。

コンテナ車の主要メーカーと代表的な車種

コンテナ車は、「トラックメーカー」が製造したシャシ(車台)に、「架装メーカー」が製造した脱着装置(アームロールなど)を搭載して完成します。したがって、コンテナ車について語る際は、この両方を理解しておくことが重要です。

日本のトラック市場をリードする主要4社は、それぞれコンテナ車のベースとなる多様なトラックをラインナップしています。一方、架装メーカーとしては、アームロールの「新明和工業」やフックロールの「極東開発工業」が二大巨頭として知られています。ここでは、ベース車両を供給する主要トラックメーカーと、その代表的な車種を紹介します。

いすゞ自動車

いすゞ自動車は、小型から大型まで幅広いトラックを製造しており、その信頼性と耐久性で高い評価を得ています。ディーゼルエンジンの技術に定評があり、燃費性能や環境性能に優れたモデルが多いのが特徴です。

- エルフ(ELF):

小型トラックの代表格。2トンクラスから3トンクラスまで豊富なバリエーションがあり、市街地での廃棄物収集や小回りが求められる現場向けのコンテナ車のベースとして非常に人気が高い車種です。 - フォワード(FORWARD):

中型トラックの主力モデル。いわゆる4トンクラスの車両で、建設現場での資材運搬や中規模の産業廃棄物収集など、幅広い用途のコンテナ車に採用されています。積載量やホイールベースの選択肢が多く、様々な仕様の架装に対応できるのが強みです。 - ギガ(GIGA):

大型トラックのフラッグシップモデル。10トンクラスの大型コンテナ車のベースとなります。長距離輸送も視野に入れたパワフルなエンジンと、ドライバーの疲労を軽減する快適なキャブ、そして先進の安全装備が特徴で、大規模な土木工事や大量輸送を担います。

参照:いすゞ自動車株式会社 公式サイト

日野自動車

トヨタグループの一員である日野自動車は、高い品質と先進安全技術で知られています。ドライバーの安全を守る機能や、環境に配慮した技術を積極的に導入しているメーカーです。

- デュトロ(DUTRO):

小型トラックの主力車種。いすゞのエルフと競合するモデルで、都市部での配送や作業に適したコンパクトなコンテナ車のベースとして広く利用されています。安全性能の高さに定評があります。 - レンジャー(RANGER):

中型トラック市場で高いシェアを誇る代表的なモデル。フォワードの強力なライバルであり、コンテナ車のベースとしても非常に人気があります。力強い走りと、使い勝手の良いキャブ設計が特徴です。 - プロフィア(PROFIA):

日野の大型トラック。ギガと同様に、大規模なコンテナ車のベース車両として活躍します。洗練されたデザインと、長距離運行を支える居住性、そして衝突被害軽減ブレーキなどの安全システムが充実しています。

参照:日野自動車株式会社 公式サイト

三菱ふそう

三菱ふそうトラック・バスは、ダイムラー・トラック社の傘下にあり、グローバルな技術力を背景に持つメーカーです。パワフルなエンジンと、独自のデュアルクラッチ式オートマチックトランスミッション「DUONIC(デュオニック)」などが特徴です。

- キャンター(CANTER):

小型トラックのロングセラーモデル。特に小回りの効く都市型コンテナ車のベースとして根強い人気があります。独自のトランスミッションによるスムーズな走りと燃費性能が魅力です。 - ファイター(FIGHTER):

中型トラックの主力。豊富なエンジンラインナップと車体のバリエーションで、様々な架装に対応できる柔軟性を持っています。コンテナ車としても、力強い走りを求めるユーザーに選ばれています。 - スーパーグレート(SUPER GREAT):

三菱ふそうのフラッグシップ大型トラック。パワフルなエンジン性能と高い積載能力で、重量のあるコンテナを運ぶ大型コンテナ車のベースとしてその性能を発揮します。先進の運転支援システムも搭載されています。

参照:三菱ふそうトラック・バス株式会社 公式サイト

UDトラックス

UDトラックスは、かつて日産ディーゼル工業として知られ、現在はボルボ・グループを経ていすゞ自動車の傘下にあるメーカーです。パワフルで信頼性の高いエンジンと、先進的なトランスミッション技術に強みがあります。

- カゼット(Kazet):

三菱ふそうからのOEM供給を受けている小型トラック。(以前は自社開発のコンドル小型クラスがありましたが、現在はカゼットに集約されています。) - コンドル(Condor):

中型トラックの主力モデル。いすゞのフォワードをベースとしたOEM供給車となっていますが、長年にわたり培われたブランドイメージで人気があります。 - クオン(Quon):

UDトラックスの技術が結集された大型トラック。特に電子制御式オートマチックトランスミッション「ESCOT(エスコット)」は、ドライバーの負担を大幅に軽減し、燃費向上にも貢献します。大型コンテナ車のベースとして、そのスムーズで力強い走りが評価されています。

参照:UDトラックス株式会社 公式サイト

これらのトラックメーカーが製造するシャシに、前述の新明和工業や極東開発工業といった架装メーカーがコンテナ脱着装置を組み付けることで、初めて「コンテナ車」が完成します。そのため、コンテナ車を選ぶ際には、ベースとなるトラックの性能(燃費、安全性、乗り心地など)と、架装される脱着装置の性能(操作性、耐久性、種類など)の両面から検討することが非常に重要です。

コンテナ車の価格相場

コンテナ車は、特殊な油圧装置を搭載しているため、一般的な平ボディやバンタイプのトラックと比較して車両価格が高価になる傾向があります。価格は、新車か中古車か、また車両のサイズ(小型・中型・大型)、架装メーカー、装備などによって大きく変動します。ここでは、新車と中古車それぞれの価格相場の目安について解説します。

新車価格の目安

コンテナ車の新車価格は、「ベースとなるトラック(シャシ)の価格」+「コンテナ脱着装置の架装費用」で構成されます。架装費用は、アームロールやフックロールといった装置の種類、能力(吊り上げ重量)、オプション機能の有無によって数十万円から数百万円単位で変わります。

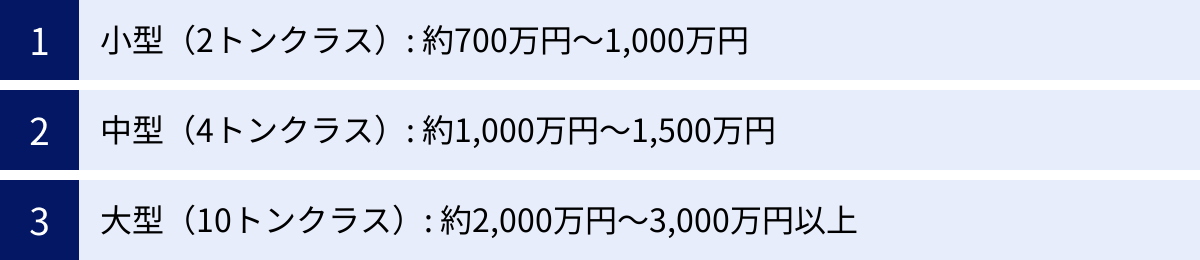

あくまで一般的な目安ですが、クラス別の新車価格帯は以下のようになります。

- 小型(2トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約700万円 ~ 1,000万円

- ベース車両(いすゞ エルフ、日野 デュトロなど)の価格に加え、小型クラス用のアームロール等の架装費用がかかります。市街地での運用がメインとなるため、コンパクトで小回りの利く仕様が選ばれます。

- 中型(4トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約1,000万円 ~ 1,500万円

- ベース車両(いすゞ フォワード、日野 レンジャーなど)は、最も需要の多いクラスです。建設現場や産廃収集など、汎用性が高いため、架装の仕様も多岐にわたります。増トン仕様(本来のクラスよりも積載量を増やした車両)になると、さらに価格は上昇します。

- 大型(10トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約2,000万円 ~ 3,000万円以上

- ベース車両(いすゞ ギガ、日野 プロフィアなど)も高価ですが、大型で強力な脱着装置の架装費用も相当な額になります。最新の安全装備や快適装備をフル搭載した仕様では、3,000万円を超えることも珍しくありません。

これらは車両本体と架装の価格であり、登録諸費用や税金、そして運搬用のコンテナ本体の価格は別途必要になる点に注意が必要です。コンテナ自体も、サイズや形状、材質によって1個あたり数十万円から百万円以上するものまで様々です。

中古車価格の目安

新車は非常に高価なため、初期投資を抑えたい場合は中古車の購入が現実的な選択肢となります。中古車価格は、年式、走行距離、車両や架装装置の状態、車検の残り期間など、様々な要因によって大きく変動します。

- 小型(2トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約200万円 ~ 600万円

- 年式が古く走行距離が多い車両であれば200万円台から見つかることもありますが、比較的新しく状態の良いものでは500万円を超えるケースも多いです。

- 中型(4トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約300万円 ~ 900万円

- 最も流通量が多いクラスです。価格帯も幅広く、10年落ち・走行50万km程度の車両であれば300万円台から、高年式・低走行の極上車であれば新車に近い価格になることもあります。

- 大型(10トンクラス)コンテナ車:

- 価格目安: 約500万円 ~ 1,500万円以上

- 大型車は耐久性が高いため、年式が古くても高値で取引される傾向があります。特に人気の車種や、状態の良い架装が載っている車両は高価です。

中古車を選ぶ際は、価格の安さだけで判断するのは危険です。後述するチェックポイントを参考に、車両の状態を慎重に見極めることが、結果的にコストを抑えることにつながります。特に、コンテナ脱着装置のメンテナンス状態は、車両価格以上に重要な判断基準となります。修理には高額な費用がかかる可能性があるため、購入前の入念なチェックが不可欠です。

中古のコンテナ車を購入する際のチェックポイント

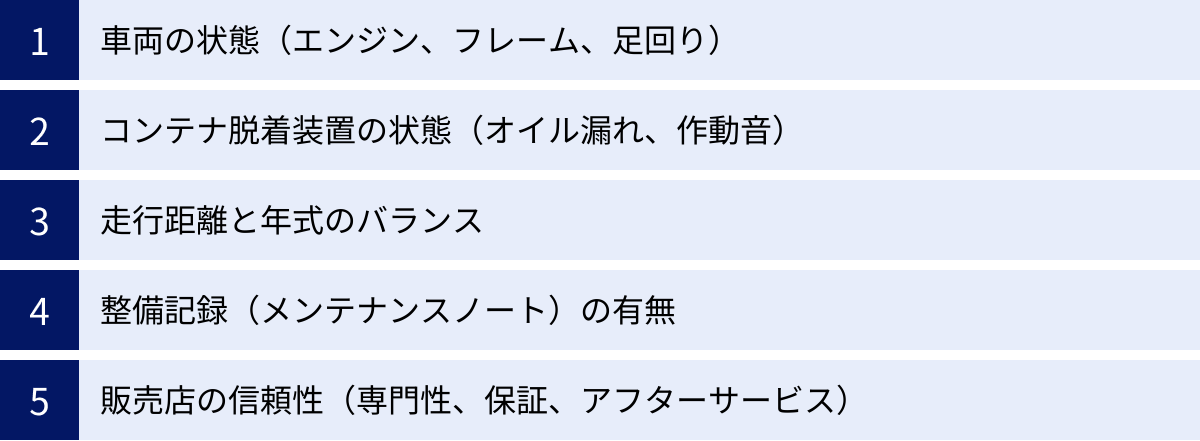

中古のコンテナ車は、新車に比べて導入コストを大幅に抑えられる魅力的な選択肢ですが、購入には慎重さが求められます。特に、通常のトラックにはない「コンテナ脱着装置」という複雑な機構を持つため、チェックすべきポイントも多くなります。安価な車両に飛びついて、結果的に高額な修理費用がかかってしまっては元も子もありません。ここでは、中古コンテナ車選びで失敗しないための重要なチェックポイントを5つに分けて解説します。

車両の状態

まずは、トラックとしての基本的な機能が健全であるかを確認します。

- エンジン: エンジンを始動させ、異音や異常な振動がないか、排気ガスの色(黒煙や白煙が過剰に出ていないか)を確認します。オイル漏れや水漏れの痕跡がないかもエンジンルームを覗いてチェックしましょう。

- シャシフレーム: コンテナ車は重量物を扱うため、フレームへの負担が大きい車両です。シャシフレームに深刻な錆や腐食、亀裂、修復歴がないかを入念に確認します。特に沿岸部や降雪地帯で使用されていた車両は、塩害による錆が進行している可能性があるので注意が必要です。

- 足回り: タイヤの溝は十分に残っているか、偏摩耗していないかを確認します。偏摩耗はアライメントの狂いやサスペンションの異常を示唆している可能性があります。

- キャブ(運転席): 内装の汚れや破損、電装品(エアコン、パワーウィンドウ、オーディオなど)が正常に作動するかをチェックします。毎日の業務で使う空間なので、快適性も重要な要素です。

コンテナ脱着装置の状態

中古コンテナ車選びで最も重要かつ専門的なチェックポイントです。可能であれば、販売店の担当者に実際に操作してもらい、動作を細かく確認しましょう。

- 油圧シリンダー: アームやアウトリガーを動かす油圧シリンダーのロッド部分に傷や錆がないか、そしてオイル漏れがないかを徹底的に確認します。オイルが滲んでいる、あるいは漏れている場合、シールの交換やシリンダー自体の修理が必要になり、高額な費用がかかります。

- 作動のスムーズさ: コンテナの積み降ろし(脱着)の一連の動作を実際に行ってもらい、途中で引っかかったり、ガクガクと不自然な動きをしたりしないかを確認します。異音(キーキー、ゴリゴリといった音)が発生する場合は、ブッシュの摩耗や部品の歪みなどが考えられます。

- PTOと操作レバー: PTOの入り切りがスムーズか、操作レバーに過度なガタつきがないかを確認します。

- アーム・フック部分: アームロールのアームや、フックロールのフックといった、直接コンテナに力を加える部分に、亀裂(クラック)や大きな変形がないかを目視で確認します。溶接部分にクラックが入っていると非常に危険です。

- 構造物のガタつき: アームやその他の構造物を手で揺すってみて、過度なガタつきがないかを確認します。長年の使用で各部のブッシュやピンが摩耗していると、ガタが大きくなります。

走行距離と年式

走行距離と年式のバランスは、車両の消耗度を判断する上で重要な指標です。

- 走行距離: トラックは乗用車よりも頑丈に作られていますが、走行距離が延びれば各部が消耗するのは避けられません。特にエンジンやトランスミッション、足回りの状態に影響します。一方で、走行距離が極端に少ない車両も注意が必要です。長期間動かしていなかった可能性があり、ゴム部品の劣化や内部の錆などが進行している場合があります。

- 年式: 年式が新しければ、一般的に故障のリスクは低く、最新の燃費技術や安全装備が搭載されている可能性が高まります。しかし、年式が新しくても過酷な使われ方をしていた車両は、状態が悪いこともあります。

- バランスの取れた見方: 「高年式・低走行」が理想ですが、価格も高くなります。自社の使用頻度や予算に合わせて、「年式は少し古いが、走行距離が比較的少なく、メンテナンスがしっかりされている車両」や、「走行距離は多めだが、高年式で主要部品が交換されている車両」など、バランスの取れた個体を探すのが賢明です。

整備記録を確認する

整備記録簿(メンテナンスノート)は、その車両がこれまでどのようなメンテナンスを受けてきたかを示す「カルテ」のようなものです。信頼できる中古車選びにおいて、非常に重要な書類となります。

- 定期的なメンテナンスの履歴: 定期点検や車検が、いつ、どこで、どのような内容で行われたかが記録されています。特に、エンジンオイルやミッションオイル、冷却水などの油脂類が定期的に交換されているかは、車両の寿命に直結する重要なポイントです。

- コンテナ脱着装置の整備履歴: 油圧作動油の交換履歴や、油圧ホース、シリンダーのシール交換などの記録があれば、架装部分もしっかりとメンテナンスされてきた証拠となり、信頼性が格段に高まります。

- 修復歴の有無: 大きな事故による修復歴がないかも確認できます。

整備記録簿がしっかりと残っている車両は、前の所有者が大切に扱っていた可能性が高く、安心して購入できる一つの目安となります。

販売店の信頼性

最後に、どの販売店から購入するかも非常に重要です。

- トラック・商用車の専門店: コンテナ車のような特殊車両は、トラックや商用車を専門に扱っている販売店での購入がおすすめです。専門知識が豊富で、車両の状態を正確に評価できるスタッフがいる可能性が高いです。

- 保証の有無: 購入後の保証制度が充実しているかを確認しましょう。「エンジン・ミッション保証」だけでなく、可能であれば架装部分の保証も付いていると、さらに安心です。

- アフターサービス: 購入後の整備や修理、車検などに対応してくれる自社工場を持っている販売店は信頼できます。万が一のトラブルの際に、迅速に対応してもらえるかは大きなポイントです。

- 評判と実績: インターネットの口コミや、業界での評判、創業年数なども、販売店の信頼性を測る参考になります。

これらのポイントを一つ一つ丁寧にチェックすることで、中古コンテナ車選びで失敗するリスクを大幅に減らし、長く安心して使えるパートナーを見つけることができるでしょう。

まとめ

本記事では、コンテナ車に関するあらゆる情報を、基本的な定義から具体的な運用方法、購入のポイントに至るまで、網羅的に解説してきました。

コンテナ車、すなわち「脱着装置付コンテナ専用車」は、車両自身が持つ力でコンテナを積み降ろしできるという画期的な機能により、建設、産廃、リサイクル、農業といった多様な業界で作業効率を飛躍的に向上させる重要な役割を担っています。

その種類は、国内で最も普及している「アームロール」や、低角度での作業を得意とする「フックロール」など、脱着装置のメカニズムによって分類され、それぞれに特徴と適した用途があります。また、同じくコンテナを運ぶセミトレーラーとは、「自力での脱着機能の有無」と「輸送目的」において根本的に異なる車両であることを理解することが重要です。

コンテナ車を運転するためには、特別な資格は不要ですが、車両総重量と最大積載量に応じた運転免許(準中型・中型・大型など)が必須です。特に、自身の免許取得時期によって運転できる範囲が異なるため、車検証に記載された数値を必ず確認し、無免許運転にならないよう細心の注意を払わなければなりません。

安全な運用のためには、コンテナ積載時の高い重心や、非積載時のスリップしやすさといった運転特性の違いを常に意識し、何よりもコンテナ脱着作業時の周囲の安全確保と、上空の障害物への注意を徹底することが求められます。

購入を検討する際には、新車は高価ですが、中古車であれば導入コストを抑えることが可能です。ただし、中古車選びでは、エンジンやフレームといった車両の基本性能に加え、コンテナ脱着装置の状態(オイル漏れ、異音、亀裂の有無など)を入念にチェックすることが、後々の高額な修理費を防ぐための鍵となります。整備記録簿の確認や、信頼できる販売店選びも欠かせません。

コンテナ車は、正しく理解し、安全に運用すれば、ビジネスの生産性を大きく高める強力なツールとなります。この記事が、コンテナ車の導入や運転に関わるすべての方々にとって、その一助となれば幸いです。