私たちの生活に欠かせない、ゴミの収集。毎日当たり前のようにゴミを出していますが、その背景には地域社会の環境や衛生を維持するための重要なルールが存在します。正しい知識を持ってゴミ出しを行うことは、快適な生活環境を守るだけでなく、資源の有効活用や環境負荷の低減にも繋がる社会的な責任の一つです。

しかし、「このゴミは何に分別すればいいのだろう?」「引越しで大量に出たゴミはどうすれば?」「粗大ゴミの出し方がわからない」といった疑問や悩みを抱えた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。自治体ごとにルールが微妙に異なるため、混乱してしまうことも少なくありません。

この記事では、そうした疑問を解消し、誰でも自信を持ってゴミ出しができるようになることを目指します。ゴミ分別の基本的な考え方から、守るべき収集ルール、粗大ゴミの申し込み手順、そして自治体では収集できない特殊なゴミの処分方法まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたはゴミ出しの基本をマスターし、日々の生活はもちろん、引越しや大掃除といった特別な場面でも、迷うことなく適切にゴミを処分できるようになるでしょう。

目次

ゴミ収集の基本となる4つの分別

ゴミの分別は、環境負荷を減らし、資源を有効活用するための第一歩です。自治体によって細かな分類は異なりますが、基本的には「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」の4つに大別されます。この4つの違いを正確に理解することが、正しいゴミ出しの基礎となります。ここでは、それぞれのゴミの定義、具体例、そして出す際の注意点について詳しく見ていきましょう。

① 可燃ゴミ

可燃ゴミは、その名の通り「燃やすことができるゴミ」を指します。一般的に「燃えるゴミ」や「普通ゴミ」とも呼ばれ、日常生活で最も多く排出されるゴミの種類です。焼却処理された後、その熱は発電や温水供給などに利用されることもあります。

【可燃ゴミの具体例】

- 生ゴミ: 野菜くず、果物の皮、食べ残し、卵の殻、お茶がら、コーヒーかすなど。

- 紙くず: ティッシュペーパー、写真、感熱紙(レシート)、油紙、シュレッダーにかけた紙など(リサイクルできない紙類)。

- 木製品: 割り箸、竹串、爪楊枝、小さな木のおもちゃ、木の枝(指定の長さに切ったもの)。

- プラスチック製品: CD・DVD、カセットテープ、ビデオテープ、ボールペン、歯ブラシ、洗面器、バケツ、食品のラップ類など(プラスチック製容器包装以外のもの)。

- ゴム・革製品: 長靴、ゴム手袋、革靴、カバン、ベルトなど。

- 布類: 汚れた衣類、ぬいぐるみ、座布団、カーテン(リサイクルできない布類)。

【出す際の注意点】

可燃ゴミを出す際には、いくつかの重要なポイントがあります。これらを守ることで、収集作業の効率化や衛生環境の保持に繋がります。

- 生ゴミはしっかり水切りをする: 生ゴミの約80%は水分と言われています。水分を十分に切ることで、ゴミの重量が減り、収集車の燃費向上に貢献します。また、焼却炉の燃焼効率が上がり、余分なエネルギーを使わずに済みます。さらに、腐敗や悪臭の発生を防ぐ効果もあります。三角コーナー用の水切りネットを活用したり、捨てる前にぎゅっと一絞りしたりする習慣をつけましょう。

- 食用油の処理: 使い終わった天ぷら油などをそのまま流しに捨ててはいけません。下水管の詰まりや環境汚染の原因となります。油は紙や布に染み込ませるか、市販の凝固剤で固めてから可燃ゴミとして出すのが基本です。自治体によっては、拠点回収を行っている場合もあります。

- 紙おむつの汚物: 紙おむつに付着した汚物は、トイレに流してから捨てるのがマナーです。これにより、悪臭の発生を抑え、衛生的に処理できます。

- 長いもの・尖ったもの: 串や木の枝などは、袋を突き破らないように短く折ってから捨てましょう。また、新聞紙などで包んで「キケン」と表示すると、収集作業員が安全に作業できます。

可燃ゴミと不燃ゴミの判断に迷うことがありますが、多くの自治体では「プラスチック製品」や「ゴム製品」を可燃ゴミとして扱っています。しかし、自治体によっては不燃ゴミに分類されることもあるため、必ずお住まいの地域のルールを確認することが重要です。

② 不燃ゴミ

不燃ゴミは、「燃やすことができないゴミ」や「燃やすのに適さないゴミ」を指します。「燃えないゴミ」とも呼ばれ、焼却施設にダメージを与えたり、燃焼過程で有害物質を発生させたりする可能性があるものが該当します。不燃ゴミは、埋め立てられるか、破砕処理された後に金属などを回収し、再資源化されます。

【不燃ゴミの具体例】

- 金属類: 鍋、やかん、フライパン、スプーン、フォーク、アルミホイル、金属製のキャップなど。

- ガラス類: 割れたコップ、ガラスの食器、化粧品のびん(乳白色のもの)、電球、板ガラスなど(飲料用・食料用のびん以外のもの)。

- 陶磁器類: 茶碗、皿、植木鉢、花瓶など。

- 小型の家電製品: ドライヤー、アイロン、電気ケトル、ラジオ、卓上計算機など(多くの自治体では一辺が30cmまたは50cm以下のもの)。これらは「小型家電」として別途回収される場合もあります。

- その他: 傘、使い捨てカイロ、スプレー缶、カセットボンベ、ライターなど。

【出す際の注意点】

不燃ゴミには危険を伴うものが含まれるため、出し方には特に注意が必要です。

- 割れ物・鋭利なもの: 割れたガラスや陶磁器、包丁、カミソリの刃などは、厚紙や新聞紙で厳重に包み、ゴミ袋に「キケン」や「ワレモノ」と明記してください。これは、収集作業員やゴミ処理施設の作業員が怪我をしないための非常に重要な配慮です。

- スプレー缶・カセットボンベ: 中身を完全に使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴を開けてから出すのが基本的なルールです。中身が残っていると、収集車内での圧縮時に引火・爆発する危険性があります。ただし、近年では「穴を開けずに出す」ことを推奨する自治体が増えています。これは、穴あけ時の事故が多発しているためです。必ずお住まいの自治体の指示に従ってください。多くの場合、他の不燃ゴミとは別の袋に入れて出すよう指示されます。

- ライター: ライターも中身を完全に使い切ってから出します。ガス抜き作業は、スプレー缶と同様に火の気のない風通しの良い場所で行ってください。

- 乾電池・水銀を含む製品: 乾電池や水銀体温計、水銀血圧計などは、有害ゴミ(危険ゴミ)として別途回収されることがほとんどです。不燃ゴミに混ぜて出すと、環境汚染の原因となります。ボタン電池や充電式電池も同様で、家電量販店などの回収ボックスを利用する必要があります。

不燃ゴミの分別は、安全確保と環境保全の観点から極めて重要です。少しの手間を惜しまず、正しい方法で排出しましょう。

③ 資源ゴミ

資源ゴミは、ゴミとして処分するのではなく、回収後に加工されて新たな製品の原料として再利用(リサイクル)されるものを指します。資源ゴミを正しく分別することは、天然資源の消費を抑え、エネルギーの節約、そして最終処分場の延命に繋がる、環境保護活動の要です。分別は少し手間がかかりますが、その一手間が未来の環境を支えます。

缶・びん

飲料や食品が入っていたアルミ缶、スチール缶、そしてガラスびんは、代表的な資源ゴミです。

- 出し方のポイント:

- 中身を空にして、必ず水で軽くすすいでください。汚れや匂いが残っていると、リサイクルの品質が低下したり、保管中に害虫が発生したりする原因になります。

- アルミ缶やスチール缶は、可能であれば軽く潰すと、収集運搬の効率が上がります。

- びんの金属製のキャップは不燃ゴミ、プラスチック製のキャップは可燃ゴミまたはプラスチック製容器包装へと、本体とは別に分別します。

- 割れたびんや、化粧品・薬品のびん、乳白色のびん、耐熱ガラス製品などはリサイクルできないため、不燃ゴミとして出します。

ペットボトル

清涼飲料水、しょうゆ、酒類などが入っているペットボトルも、高品質なリサイクル資源です。

- 出し方のポイント:

- キャップとラベルを必ず外してください。キャップとラベルはペットボトル本体とは異なるプラスチックでできているため、一緒にリサイクルできません。

- 外したキャップとラベルは、自治体の指示に従って「プラスチック製容器包装」や「可燃ゴミ」として分別します。

- 中を軽く水ですすいで、汚れを落とします。

- 可能な限り、足で踏むなどして潰してから出します。

- 油分を含むドレッシングの容器や、ひどく汚れたものはリサイクルに適さないため、可燃ゴミとして扱う自治体が多いです。

古紙・古布

新聞紙、雑誌、段ボール、衣類なども貴重な資源となります。

- 出し方のポイント:

- 古紙:

- 「新聞紙(チラシも含む)」「雑誌・雑がみ」「段ボール」「紙パック」の4種類に分けて、それぞれひもで十字に縛ってまとめます。

- 雑がみとは、お菓子やティッシュの箱、包装紙、封筒などのことです。ビニール部分や金属部分は取り除いてください。

- ピザの箱など油で汚れた紙、防水加工された紙(紙コップなど)、感熱紙(レシート)、カーボン紙はリサイクルできないため、可燃ゴミです。

- 古布:

- 洗濯済みで乾いた状態のものを、透明または半透明の袋に入れます。

- 汚れているもの、破れているもの、濡れているもの、綿入りのもの(布団、ぬいぐるみなど)はリサイクルできないため、可燃ゴミまたは粗大ゴミとして出します。

- 古紙:

- 注意点: 雨の日は、紙類や布類が濡れて品質が劣化するため、収集を中止したり、次回の収集日に出すよう呼びかけたりする自治体が多いです。天気予報を確認し、濡れないように配慮しましょう。

プラスチック製容器包装

商品を入れたり包んだりしていたプラスチック製のもので、中身を使い切った後、不要になるものが対象です。識別マークとして「プラマーク」が付いているのが目印です。

- 対象となるものの例:

- カップ・パック類(カップ麺、プリン、ヨーグルト、卵の容器など)

- トレイ類(生鮮食品のトレイなど)

- ボトル類(シャンプー、リンス、洗剤の容器など)

- 袋・ラップ類(お菓子の袋、レジ袋、野菜の包装フィルムなど)

- その他(発泡スチロールの緩衝材など)

- 出し方のポイント:

- プラマークがついているかを確認します。

- 中身を使い切り、汚れをきれいに洗い流すか、拭き取ってください。汚れが簡単に落ちないもの(マヨネーズのチューブ、歯磨き粉のチューブなど)は、リサイクルが困難なため、可燃ゴミとして出すのが一般的です。

- ペットボトル本体や、商品そのもの(プラスチック製のおもちゃ、バケツなど)は対象外なので注意が必要です。これらはそれぞれ「ペットボトル」「可燃ゴミ」などに分別します。

資源ゴミの分別は、私たちの環境意識が試される場面です。面倒に感じるかもしれませんが、一つ一つの小さな行動が、持続可能な社会の実現に繋がっていることを忘れないようにしましょう。

④ 粗大ゴミ

粗大ゴミは、家庭から出るゴミのうち、自治体が定める規定のサイズ(例えば、一辺が30cmや50cmなど)を超える大型のゴミを指します。家具や家電製品、自転車などがこれに該当します。通常のゴミ収集とは異なり、事前の申し込みと手数料の支払いが必要になるのが大きな特徴です。

【粗大ゴミの具体例】

- 家具類: タンス、本棚、ベッド、マットレス、ソファ、テーブル、椅子など。

- 家電製品: 扇風機、掃除機、電子レンジ、ステレオセットなど(家電リサイクル法対象品目を除く)。

- その他: 自転車、ベビーカー、布団、カーペット、物干し竿、スーツケースなど。

【粗大ゴミの基本的な出し方】

- 事前申込制: 電話やインターネットで「粗大ごみ受付センター」に申し込みます。

- 手数料が必要: 品目や大きさに応じて手数料がかかります。コンビニなどで「有料粗大ごみ処理券(シール)」を購入し、ゴミに貼り付けます。

- 指定場所・日時に排出: 申し込み時に指定された収集日の朝、指定された場所(玄関先や集合住宅の指定場所など)に出します。

粗大ゴミの詳しい出し方については、後の章でステップごとに詳しく解説します。また、一見粗大ゴミに見えても、家電リサイクル法などの対象品目は自治体では収集できないため、注意が必要です。

ゴミ出しで守るべき5つの基本ルール

ゴミを正しく分別するだけでなく、それを「いつ」「どこに」「どのように」出すかというルールを守ることも非常に重要です。これらのルールは、地域の衛生環境を保ち、収集作業を安全かつ効率的に進め、近隣住民とのトラブルを防ぐために設けられています。ここでは、全ての人が守るべきゴミ出しの基本的な5つのマナーについて、その理由とともに詳しく解説します。

① 収集日の朝、決められた時間までに出す

多くの自治体では、ゴミ出しの時間を「収集日当日の朝、午前8時(または8時30分)まで」と定めています。この時間指定には、明確な理由があります。

- カラスや猫による被害の防止: ゴミを前日の夜や早すぎる時間に出すと、夜行性のカラスや猫がゴミ袋を漁る原因となります。特に生ゴミは狙われやすく、袋が破られて中身が散乱してしまうと、悪臭や景観の悪化を招き、近隣住民に多大な迷惑をかけます。朝に出すことで、ゴミが放置される時間を最小限に抑え、動物による被害を防ぐことができます。

- 交通への配慮と安全確保: ゴミ収集車は、日中の交通量が増える前に効率よくルートを回る必要があります。指定された時間までに出されていないゴミがあると、収集車が同じ場所を二度手間になって巡回したり、収集漏れが発生したりする可能性があります。また、夜間にゴミが出ていると、通行人や自転車、自動車の妨げになることもあります。

- 放火などのリスク回避: 深夜にゴミが放置されていると、残念ながら放火の対象となるリスクもゼロではありません。安全な街を維持するためにも、長時間の放置は避けるべきです。

「少しくらい早くても大丈夫だろう」という軽い気持ちが、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。収集日の朝、家を出る直前にゴミを出すという習慣を徹底しましょう。

② 決められた収集場所に出す

ゴミはどこに出しても良いわけではありません。戸建て住宅であれば自宅の敷地前、集合住宅であれば専用のゴミ集積所(ゴミステーション)など、自治体や管理組合によって定められた「決められた場所」に必ず出してください。

- 収集作業の効率化: 収集作業員は、決められたルートと収集ポイントを順番に回って作業を行っています。指定外の場所に出されたゴミは、見落とされて収集漏れの原因となります。

- 地域の景観と衛生の維持: ゴミ集積所は、地域の住民が共同で管理・清掃している場合がほとんどです。指定外の場所にゴミがポイ捨てのように置かれると、その場所が汚れ、不衛生になります。これが新たな不法投棄を誘発する可能性もあります。

- 責任の明確化: 決められた場所に出すことで、そのゴミの排出者が誰であるかが(少なくとも地域コミュニティ内では)明確になります。ルール違反のゴミがあった場合に、注意喚起がしやすくなります。自分の家の前や指定の集積所以外の場所、例えば公園や他人の家の前、電柱の下などにゴミを出すことは不法投棄にあたり、法律で罰せられる可能性のある重大なルール違反です。

新しく引っ越してきた場合など、ゴミ出しの場所がわからない時は、不動産会社や大家さん、管理組合、または近所の方に確認するようにしましょう。

③ 自治体が指定するゴミ袋を使用する

多くの自治体では、可燃ゴミや不燃ゴミを出す際に、自治体指定の有料ゴミ袋の使用を義務付けています。スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで販売されている、自治体名が印刷された半透明の袋がそれにあたります。

- ゴミ減量とリサイクル意識の向上: ゴミ袋を有料化する最大の目的は、住民一人ひとりに「ゴミを出すこと=コストがかかる」と意識してもらい、ゴミの排出量を抑制することにあります。袋が有料であれば、「なるべくゴミを減らそう」「資源になるものはしっかり分別しよう」というインセンティブが働きます。実際に、有料化を導入した多くの自治体でゴミの減量効果が報告されています。

- 公平な処理費用の負担: ゴミの収集・運搬・処理には多額の費用がかかっています。この費用を税金だけで賄うのではなく、ゴミを多く出す人がその量に応じて費用を負担する(受益者負担)という考え方に基づいています。これにより、住民間の公平性を保つことができます。

- 中身の確認による安全性確保: 指定袋の多くは半透明に作られています。これは、収集作業員が中身をある程度視認できるようにするためです。分別が間違っているゴミや、危険物が混入していないかを確認し、収集作業の安全を確保する目的があります。

指定袋以外の袋(例えば、スーパーのレジ袋や黒いポリ袋など)でゴミを出すと、ルール違反として収集されずに「警告シール」を貼られて残置されることがあります。必ずお住まいの自治体が指定する正しい袋を使用してください。

④ 正しい方法で分別を徹底する

ゴミの分別は、本記事の冒頭でも詳しく解説しましたが、何度強調してもしすぎることはありません。分別ルールを守ることは、ゴミ出しにおける最も基本的かつ重要な責務です。

- 資源の有効活用: 正しく分別された資源ゴミは、新たな製品へと生まれ変わります。分別が不十分で、資源ゴミに不純物(生ゴミや不燃ゴミなど)が混入していると、リサイクル工場での処理が困難になり、最悪の場合、せっかく集められた資源ゴミ全体がリサイクルできずに焼却・埋立処分されてしまうこともあります。

- 処理施設の保護と安全確保: 可燃ゴミに不燃ゴミ(金属やガラスなど)が混入していると、焼却炉を傷つける原因になります。逆に、不燃ゴミにスプレー缶やライターなどが正しく処理されずに混入していると、破砕処理の際に爆発や火災を引き起こす危険性があります。正しい分別は、ゴミ処理に携わる人々の安全を守るためにも不可欠です。

【特に間違えやすい分別の例】

| 品目 | 多くの自治体での分類 | 注意点 |

|---|---|---|

| レシート(感熱紙) | 可燃ゴミ | 見た目は紙ですが、熱で変色する薬品が塗布されているためリサイクルできません。 |

| 汚れた食品トレイ | 可燃ゴミ | きれいに洗浄すれば「プラスチック製容器包装」ですが、汚れが落ちないものはリサイクル不適です。 |

| 化粧品のびん(乳白色) | 不燃ゴミ | 飲料・食料用の透明・茶色のびんと違い、成分が異なるため一緒にリサイクルできません。 |

| プラスチック製のおもちゃ | 可燃ゴミ | 「プラマーク」が付いていないプラスチック製品は「容器包装」ではないため、可燃ゴミに分類されることが多いです。 |

| 使い捨てカイロ | 不燃ゴミ | 主成分は鉄粉ですが、燃えないゴミとして扱われます。 |

分別のルールは複雑で、時には判断に迷うこともあるでしょう。その際は、自治体が発行するパンフレットやウェブサイト、分別アプリなどを活用して、必ず確認する習慣をつけましょう。

⑤ カラスや猫によるゴミの散乱を防ぐ

収集日までの間、ゴミ集積所を清潔に保つためには、動物対策が欠かせません。特にカラスは知能が高く、視覚にも優れているため、工夫が必要です。

- カラス対策ネットを正しく使う: 多くの集積所では、黄色いカラスよけネットが設置されています。このネットは、ゴミ袋の上から隙間なく、完全にかぶせることが重要です。ネットの端がめくれていたり、ゴミ袋がはみ出していたりすると、そこから簡単につつかれてしまいます。ネットの端におもり(重石)を置くとさらに効果的です。

- 生ゴミの出し方を工夫する: カラスは主に生ゴミを狙っています。生ゴミは水気をよく切り、新聞紙などに包んでから袋の中心に入れるようにすると、外から見えにくく、匂いも漏れにくくなります。

- 戸別収集用のボックスを活用する: 自宅の前に出す戸別収集の場合、ポリバケツや蓋付きのコンテナなどのゴミボックスを利用するのも非常に有効です。物理的に動物がゴミにアクセスできなくします。

- 忌避剤やグッズの利用: カラスが嫌うとされる光を放つCDや、専用の忌避グッズを集積所の近くに設置することも、補助的な対策として考えられます。

これらのルールは、自分一人が守るだけでなく、地域住民全体で協力して取り組むことが大切です。快適で住みやすい街づくりのために、日々のゴミ出しから意識を高めていきましょう。

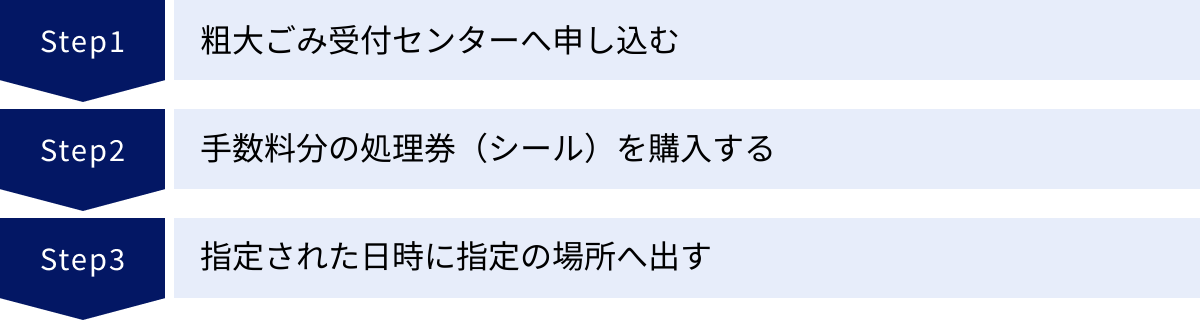

粗大ゴミの出し方 3つのステップ

家具の買い替えや大掃除、引越しなどで不要になった大型のゴミ、すなわち「粗大ゴミ」。普段のゴミ出しとは勝手が違うため、どうすればよいか戸惑う方も多いでしょう。粗大ゴミの処分は、「①申し込み → ②手数料支払い → ③排出」という3つのステップで進めるのが一般的です。この手順を事前に理解しておけば、スムーズに処分できます。ここでは、各ステップでやるべきことと注意点を具体的に解説します。

① 粗大ごみ受付センターへ申し込む

粗大ゴミは、通常のゴミのように収集日に集積所へ持っていっても収集されません。必ず事前に「粗大ごみ受付センター」へ連絡し、収集を予約する必要があります。この申し込み手続きが、全てのスタート地点となります。

- 申し込み方法:

- 電話: 多くの自治体で、専用の電話番号が設けられています。受付時間(平日の日中など)が限られている場合が多いので、事前に確認しておきましょう。年末年始や引越しシーズン(3月〜4月)は電話が大変混み合うため、時間に余裕を持って連絡することをおすすめします。

- インターネット: 近年、24時間いつでも申し込みができるインターネット受付を導入する自治体が増えています。品目を選択し、個人情報を入力するだけで手軽に申し込めるため非常に便利です。自治体のウェブサイトからアクセスできます。

- 申し込み時に伝えるべき(入力する)情報:

- 氏名、住所、連絡先: 収集場所を特定し、連絡を取るために必須です。

- 処分したい品目: 「二人掛けのソファ」「木製のダイニングテーブル」など、できるだけ具体的に伝えます。

- サイズ(高さ・幅・奥行き): 手数料を正確に算出するために、事前にメジャーで測っておくことが非常に重要です。特にタンスや棚、テーブルなどの家具類は、サイズによって手数料が変わることがほとんどです。

- 数量: 処分したい粗大ゴミの個数を伝えます。

- 申し込み後に確認すること:

- 収集日: 申し込み時に、収集日が指定されます。通常、申し込みから収集まで1〜2週間程度かかることが多いです。

- 手数料の金額: 処分したい品目に応じた手数料の合計金額が伝えられます。

- 受付番号: 申し込みを証明する番号です。問い合わせ時や処理券の購入時に必要になることがあるため、必ずメモしておきましょう。

- 排出場所: 「自宅の玄関前」「集合住宅の1階エントランス脇」「専用の粗大ゴミ置き場」など、具体的な排出場所が指示されます。

申し込みをせずに粗大ゴミを出すことは不法投棄とみなされます。最初のこのステップを確実に実行することが、適切な処分のための大前提です。

② 手数料分の処理券(シール)を購入する

申し込みが完了したら、次に手数料を支払います。この支払いは、現金ではなく「有料粗大ごみ処理券(ごみ処理手数料券、シールなど名称は自治体による)」を購入する形で行います。

- 購入場所:

- 処理券は、その自治体内の「有料ごみ処理券取扱所」の標識があるお店で購入できます。

- 主な販売場所は以下の通りです。

- コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなど)

- スーパーマーケット

- ドラッグストア

- 地域の商店

- 区役所・市役所や出張所

- 処理券の種類と購入方法:

- 処理券は、「200円券」「400円券」「700円券」のように、何種類かの金額券が用意されているのが一般的です(金額は自治体により異なります)。

- 申し込み時に伝えられた合計手数料の金額になるように、これらの券を組み合わせて購入します。

- (例)手数料が1,000円の場合 → 400円券を2枚、200円券を1枚購入する。

- 注意点として、他の自治体の処理券は使用できません。必ずお住まいの自治体の処理券を購入してください。また、一度購入した処理券の払い戻しは原則としてできないため、金額を間違えないように注意しましょう。

- 処理券の貼り付け方:

- 購入した処理券には、油性のペンで「収集日」と「氏名」または「受付番号」をはっきりと記入します。この記入がないと、誰が出したゴミか分からず収集されない場合があります。

- 記入した処理券を、処分する粗大ゴミの最も目立つ、見やすい位置に1枚ずつ貼り付けます。複数の品目を出す場合は、それぞれの品目に正しい金額分のシールを貼る必要があります。

- シールは粘着式になっていますが、剥がれやすい素材(布製のソファなど)の場合は、粘着テープで補強すると安心です。

この処理券が、手数料を支払った証明となります。収集作業員はこのシールを確認して収集を行うため、正しく記入し、分かりやすく貼ることが不可欠です。

③ 指定された日時に指定の場所へ出す

申し込みと手数料の支払いが済んだら、いよいよ最後のステップ、排出です。ここでも守るべきルールがあります。

- 排出する日時:

- 必ず、指定された収集日の朝(通常は午前8時頃まで)に出してください。前日の夜に出すと、通行の妨げになったり、盗難のリスクがあったりします。また、収集は早朝から順次行われるため、出し遅れると収集してもらえません。

- 一度出し忘れると、再度申し込みからやり直す必要があり、手数料も改めて必要になる場合が多いので、収集日は絶対に忘れないようにしましょう。

- 排出する場所:

- 申し込み時に指示された「自宅の玄関前」や「集合住宅の指定場所」など、決められた場所に正確に出してください。

- 交通の妨げにならないよう、歩道や車道の邪魔にならない位置に置く配慮も必要です。

- 運び出しに関する注意点:

- 粗大ゴミの運び出しは、原則として自分で行う必要があります。収集作業員は、家の中からの運び出しは手伝ってくれません。

- タンスやベッドなど、一人で運べない大きな家具を処分する場合は、事前に家族や友人に手伝いを頼むなど、運び出す手段を確保しておきましょう。

- 運び出しが困難な高齢者や障がい者の方を対象に、自治体が「運び出し収集」のサービスを提供している場合があります(別途条件や追加料金が必要な場合あり)。該当する方は、申し込み時に相談してみましょう。

以上の3つのステップを踏むことで、粗大ゴミは正しく処分されます。「申し込む・買う・貼る・出す」という一連の流れを覚えておけば、いざという時に慌てずに対応できるはずです。

自治体では収集できないゴミ

家庭から出るゴミのほとんどは自治体の収集サービスで処分できますが、中には法律でリサイクルが義務付けられていたり、処理が極めて困難であったりするため、自治体では収集できない品目が存在します。これらを誤ってゴミ集積所に出してしまうと、不法投棄と見なされるだけでなく、環境汚染や処理施設の事故に繋がる恐れがあります。ここでは、自治体が収集しない代表的なゴミの種類と、その正しい処分方法について詳しく解説します。

家電リサイクル法対象の4品目

「特定家庭用機器再商品化法」、通称「家電リサイクル法」は、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすことを目的に制定された法律です。この法律により、以下の4つの家電製品は、消費者がリサイクル料金と収集運搬料金を負担して、適切にリサイクルすることが義務付けられています。粗大ゴミとして出すことは絶対にできません。

参照:経済産業省 家電リサイクル法

① エアコン

家庭用の壁掛け型エアコンおよび室外機が対象です。業務用は対象外です。

② テレビ

ブラウン管式テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビが対象です。ポータブル液晶テレビやカーナビなど、一部対象外のものもあります。

③ 冷蔵庫・冷凍庫

家庭用の冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラーなどが対象です。ホテルの客室にあるような小型のものも含まれます。

④ 洗濯機・衣類乾燥機

家庭用の全自動洗濯機、二槽式洗濯機、そして電気式の衣類乾燥機が対象です。

【家電リサイクル法対象品の処分方法】

これらの家電を処分するには、主に以下の4つの方法があります。

- 新しい製品に買い替える場合: 製品を購入する家電量販店に、古い製品の引き取りを依頼します。これが最も一般的で簡単な方法です。リサイクル料金と収集運搬料金をそのお店で支払います。

- 処分のみを行いたい場合(購入した店がわかる場合): その製品を過去に購入した販売店に引き取りを依頼します。販売店には、自らが過去に販売した対象機器を引き取る義務があります。

- 処分のみを行いたい場合(購入した店が不明・遠方・廃業した場合など):

- お住まいの市区町村に問い合わせて、引き取り方法を確認します。自治体が許可した業者を紹介してくれる場合があります。

- または、自分で「指定引取場所」へ持ち込むことも可能です。この場合、事前に郵便局で「家電リサイクル券」を購入してリサイクル料金を支払い、製品と一緒に持ち込みます。収集運搬料金はかかりません。指定引取場所のリストは、一般財団法人家電製品協会のウェブサイトで確認できます。

- 不用品回収業者に依頼する: 民間の不用品回収業者に依頼する方法もあります。この場合、リサイクル料金と収集運搬料金に加えて、業者の手数料がかかります。

パソコンリサイクル法の対象品

「資源有効利用促進法」に基づき、家庭用のパソコンもリサイクルが義務付けられています。メーカーによる回収・再資源化システムが確立されているため、自治体では収集しません。

- 対象となる機器:

- デスクトップパソコン本体

- ノートパソコン

- 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ

- 液晶と本体が一体になったパソコン

- 対象外となる機器:

- プリンター、スキャナー、キーボード、マウスなどの周辺機器(これらは自治体のルールに従い、不燃ゴミや小型家電として処分します)

- ワープロ専用機、PDA

- 処分方法:

- メーカーに直接申し込む: 処分したいパソコンのメーカーのウェブサイトや電話窓口から回収を申し込みます。

- PCリサイクルマークの確認: 平成15年(2003年)10月以降に販売された家庭向けパソコンには「PCリサイクルマーク」が付いています。このマークがある製品は、購入時にリサイクル料金が上乗せされているため、新たな料金負担なしでメーカーが回収します。マークがない古い製品の場合は、申し込み時に指定されたリサイクル料金を支払う必要があります。

- 梱包と発送: 申し込み後、メーカーから「エコゆうパック伝票」などが送られてくるので、自分でパソコンを梱包し、伝票を貼って郵便局に持ち込むか、戸口集荷を依頼します。

- データ消去の責任: パソコンを処分する際は、必ず内部のハードディスクに残っている個人情報や重要なデータを自己責任で完全に消去してください。メーカーはデータ消去を行ってくれません。専用の消去ソフトを使用するか、物理的にハードディスクを破壊するのが確実です。

参照:一般社団法人 パソコン3R推進協会

処理が困難なもの

爆発や火災の危険性が高いもの、有害物質を含むもの、専門的な処理が必要なものは、自治体の処理施設では対応できないため「処理困難物」として収集対象外となっています。これらは専門の販売店や処理業者に引き取りを依頼する必要があります。

タイヤ・バッテリー

自動車やバイクのタイヤ、バッテリーは、ガソリンスタンド、カー用品店、自動車整備工場、タイヤ販売店などに相談してください。多くの場合、有料で引き取ってもらえます。

バイク

オートバイ(原動機付自転車を含む)は、「二輪車リサイクルシステム」を通じて処分します。「廃棄二輪車取扱店」に持ち込むか、指定引取場所に自分で持ち込むことでリサイクルされます。詳しくは、自動車リサイクル促進センターのウェブサイトで確認できます。

消火器・ガスボンベ

- 消火器: 古い消火器は、破裂の危険性があります。「消火器リサイクル推進センター」が指定する特定窓口(消火器販売店など)に引き取りを依頼します。リサイクルシールが必要になります。

- プロパンガスボンベ: 購入したLPガス販売店に連絡し、引き取ってもらいます。

事業活動で出たゴミ

会社、商店、工場、飲食店、農業など、事業活動に伴って生じたゴミは「事業系ごみ」とされ、家庭ゴミの収集には出せません。事業者は、自らの責任においてゴミを適正に処理することが法律(廃棄物処理法)で定められています。

- 事業系ごみとは:

- オフィスの紙くず、飲食店の残飯、商店の梱包材、工場の廃材など、事業活動から出るすべてのゴミが該当します。

- 従業員が個人で出した弁当の容器なども、事業所内で出た場合は事業系ごみとなります。

- 処分方法:

- 自治体の処理施設へ自己搬入する: 事業者が自ら、自治体の指定する処理施設へゴミを持ち込む方法。

- 許可業者へ委託する: 自治体が許可した「一般廃棄物収集運搬業許可業者」と契約し、収集を依頼する方法。これが最も一般的な処理方法です。

事業系ごみと家庭ごみを混同して排出することは、重大なルール違反です。事業を営んでいる方は、必ず法令に則った正しい方法でゴミを処理してください。

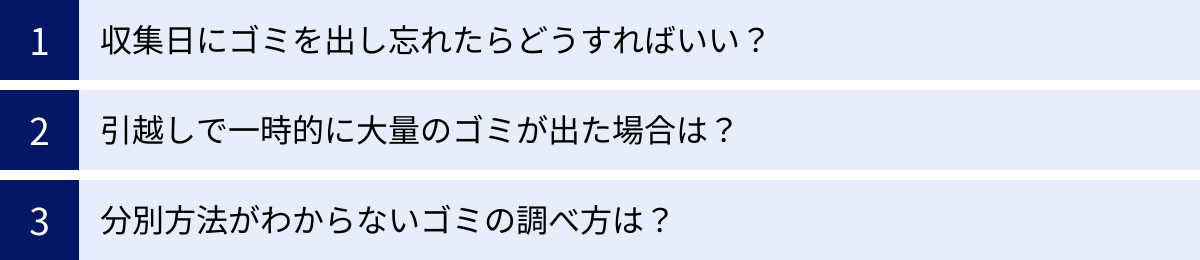

ゴミ出しに関するよくある質問

ゴミ出しのルールは理解していても、いざという時には「こんな時どうすれば?」と迷ってしまう場面が意外と多いものです。ここでは、多くの人が一度は経験するであろう、ゴミ出しに関する具体的な疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

収集日にゴミを出し忘れたらどうすればいい?

「しまった、寝坊してゴミを出しそびれた!」というのは、誰にでも起こりうる失敗です。このような場合、どう対処するのが正解なのでしょうか。

A. 原則として、次回の収集日まで待つのが基本です。

出し忘れたからといって、収集が終わった後のゴミ集積所に後からゴミを置くのは絶対にやめましょう。これは「後出し」というマナー違反であり、次の収集日までゴミが放置されることになります。景観を損ない、悪臭や害虫の発生源となるほか、カラスや猫に荒らされる原因にもなり、近隣住民に大きな迷惑をかけてしまいます。

- 基本的な対処法:

- 自宅で保管する: 出し忘れたゴミは、一旦自宅に持ち帰り、次の収集日まで保管してください。特に生ゴミは、臭いが漏れないようにビニール袋を二重にする、蓋付きのゴミ箱に入れるなどの工夫をしましょう。夏場は腐敗が進みやすいため、少量であれば冷凍庫で凍らせて保管するという方法もあります。

- 次回の収集日を再確認する: 自治体のゴミ出しカレンダーやアプリで、次の収集日を正確に確認し、今度こそ出し忘れないようにしましょう。

- その他の選択肢:

- 自治体の処理施設へ直接持ち込む(自己搬入): どうしても次の収集日まで待てない場合や、ゴミの量が多い場合は、お住まいの地域にあるクリーンセンターや清掃工場へ自分で直接持ち込むという方法があります。多くの施設では、平日や土曜日の日中に受け入れを行っています。ただし、事前に予約が必要な場合や、身分証明書の提示、重量に応じた処理手数料の支払いが必要となるのが一般的です。車などの運搬手段がある場合に限られますが、有効な選択肢の一つです。

- 「臨時ごみ」として収集を依頼する: 自治体によっては、大掃除などで一時的に多量に出たゴミを対象に、「臨時ごみ」として戸別収集を依頼できる制度があります(有料)。出し忘れの少量ゴミで利用するのは現実的ではありませんが、引越し前など特別な事情がある場合には検討できます。

最も重要なのは、一度ルールを破ると「あそこはいつゴミを出してもいい場所だ」と他の人にも誤解され、ゴミ集積所のルールが崩壊しかねないという点です。地域全体の環境を守るためにも、決められたルールに従い、次の収集日まで待つのが最善の策です。

引越しで一時的に大量のゴミが出た場合は?

引越しは、人生における一大イベントですが、同時に大量のゴミが発生するタイミングでもあります。荷造りの過程で出る不用品や梱包材などを、どう計画的に処分すればよいのでしょうか。

A. 計画的な分別と複数の処分方法の組み合わせが鍵です。

引越しゴミを、通常のゴミ収集日にまとめて出そうとすると、量が多すぎて収集されなかったり、ゴミ集積所を占領して近隣に迷惑をかけたりする可能性があります。そうならないためにも、事前の計画が不可欠です。

- ステップ1:引越しの1ヶ月〜2週間前から計画を始める

- 不用品の仕分け: まずは「持っていくもの」「捨てるもの」「売る・譲るもの」を徹底的に仕分けします。この作業を早めに始めることが、後々の負担を大きく減らします。

- ゴミカレンダーの確認: 自治体のゴミ収集日(可燃、不燃、資源、粗大ゴミ)をカレンダーで確認し、「どのゴミをいつまでに出すか」というスケジュールを立てます。

- ステップ2:処分方法を使い分ける

- 通常のゴミ収集を利用する: 梱包に使ったダンボールや新聞紙(古紙)、衣類(古布)、小物類などは、計画的に分別し、数回に分けて通常のゴミ収集日に出します。一度に大量に出すのではなく、常識の範囲内の量で出すのがマナーです。

- 粗大ゴミは早めに申し込む: 家具や家電などの粗大ゴミは、収集までに1〜2週間以上かかることが普通です。特に3〜4月の引越しシーズンは申し込みが殺到し、1ヶ月先まで予約が埋まっていることもあります。処分するものが決まったら、すぐに粗大ごみ受付センターに申し込みましょう。

- 自治体の処理施設へ直接持ち込む: 大量の可燃ゴミや不燃ゴミが出た場合、自分でクリーンセンターへ持ち込むのが最も手っ取り早く、安価な方法です。引越し前日や当日に出たゴミをまとめて処分するのに適しています。

- 不用品回収業者に依頼する: 「時間がない」「分別が面倒」「運び出せない」といった場合には、民間の不用品回収業者に依頼するのも有効な選択肢です。費用はかかりますが、分別不要で、部屋からの運び出しもすべて任せられ、即日対応してくれる業者も多いのがメリットです。ただし、業者選びは慎重に行う必要があります(詳しくは後の章で解説します)。

- リサイクルショップやフリマアプリを活用する: まだ使える状態の良い家具や家電、本、衣類などは、捨てる前に売ることを検討しましょう。ゴミを減らせる上に、引越し費用の足しにもなります。

引越しゴミの処分は、一つの方法に頼るのではなく、これらの方法を状況に応じて賢く組み合わせることで、スムーズかつ効率的に進めることができます。

分別方法がわからないゴミの調べ方は?

「このスプレー缶、穴は開けるんだっけ?」「このプラスチックの容器はどっちだろう?」など、日々の生活の中で分別の判断に迷うことは頻繁にあります。そんな時、手軽に正確な情報を得るにはどうすればよいでしょうか。

A. 自治体が提供する公式情報を活用するのが最も確実です。

友人やインターネットの掲示板の情報は、お住まいの地域に当てはまらない可能性があるため、必ず自治体の一次情報を確認する習慣をつけましょう。

- 最もおすすめの方法:自治体のウェブサイトや分別アプリ

- ごみ分別辞典(50音順): ほとんどの自治体のウェブサイトには、「ごみ分別辞典」や「品目別収集区分一覧表」といったページが用意されています。ここに品名を入力して検索したり、50音順のリストから探したりすることで、公式の分別方法が分かります。

- ごみ分別アプリ: 近年、多くの自治体がスマートフォン向けの公式「ごみ分別アプリ」を提供しています。このアプリは、品目検索機能はもちろん、ゴミ出し日を通知してくれるアラート機能や、ゴミカレンダー表示機能なども備わっており、非常に便利です。お住まいの自治体名と「ゴミアプリ」で検索してみてください。

- その他の確認方法:

- ゴミ分別パンフレット・カレンダー: 入居時に配布されることが多い、紙の分別ガイドブックやカレンダーも信頼できる情報源です。いつでも見られるように、冷蔵庫などに貼っておくと良いでしょう。紛失した場合は、役所の窓口や出張所でもらえます。

- 電話での問い合わせ: どうしてもウェブサイトやアプリで見つからない場合や、特殊なゴミで判断に迷う場合は、自治体の環境課や清掃事務所、ごみ減量推進課といった担当部署に直接電話で問い合わせるのが確実です。

自己判断で間違った分別を続けると、収集されなかったり、リサイクルの妨げになったりします。「わからない時は調べる」という一手間が、正しいゴミ出しの基本です。

自治体の収集以外でゴミを処分する方法

引越しや大掃除、遺品整理などで一度に大量のゴミが出た場合や、自治体の収集日とタイミングが合わない場合、また自治体で収集できない品物を処分したい場合など、通常のゴミ収集だけでは対応しきれないケースがあります。そんな時に役立つのが、自治体の収集以外のゴミ処分方法です。ここでは、代表的な2つの方法「処理施設への直接持ち込み」と「不用品回収業者への依頼」について、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

自治体の処理施設へ直接持ち込む

「クリーンセンター」や「清掃工場」などと呼ばれる自治体のゴミ処理施設へ、自分でゴミを直接持ち込む方法です。「自己搬入」とも呼ばれます。ルールさえ守れば、非常に便利で経済的な処分方法です。

- メリット:

- 処分費用が安い: 不用品回収業者に依頼するのに比べて、費用を格段に安く抑えられるのが最大のメリットです。多くの施設では、ゴミの重量に応じて料金が設定されており(例:10kgあたり〇〇円)、比較的安価です。

- 好きなタイミングで処分できる: 施設の受付時間内であれば、自分の都合の良い日時に持ち込めるため、次回の収集日まで待つ必要がありません。引越し前日など、すぐに処分したい場合に非常に助かります。

- 大量のゴミを一度に処分できる: 通常のゴミ出しでは出しにくい量のゴミも、一度にまとめて処分することが可能です。

- デメリット:

- 運搬手段が必須: ゴミを施設まで運ぶための車(トラックやワンボックスカーなど)が必須です。大量のゴミや大きな家具を運ぶには、相応の積載能力が求められます。

- 積み込み・荷下ろしは自分で行う: 車へのゴミの積み込みから、施設での荷下ろしまで、すべての作業を自分自身で行う必要があります。重い家具などがある場合は、人手が必要になります。

- 受付日時が限られている: 多くの施設は、平日の日中と土曜日の午前中のみといったように、受付日時が限られています。日曜・祝日や年末年始は休業しているのが一般的です。

- 事前予約が必要な場合がある: 施設によっては、混乱を避けるために事前の電話予約やインターネット予約を必須としている場合があります。

【直接持ち込みの一般的な流れ】

- 事前確認: お住まいの自治体のウェブサイトで、持ち込み可能な施設の場所、受付日時、料金、予約の要否、持ち込めるゴミの種類などを確認します。

- 予約(必要な場合): 必要であれば、電話やインターネットで予約を取ります。

- ゴミの分別と積み込み: 持ち込むゴミを自治体のルールに従って分別し、車に積み込みます。可燃ゴミと不燃ゴミは、降ろしやすいように分けて積むとスムーズです。

- 施設へ搬入: 受付時間内に施設へ向かいます。入り口で住所が確認できる身分証明書(運転免許証など)の提示を求められることがほとんどです。

- 計量と荷下ろし: まず車ごと計量器に乗り、ゴミを積んだ状態の重量(入場時重量)を測定します。その後、係員の指示に従って指定の場所へ移動し、ゴミを自分で荷下ろしします。

- 再計量と精算: 荷下ろし後、再度車ごと計量器に乗り、空の状態の重量(出場時重量)を測定します。入場時と出場時の重量差からゴミの重量を算出し、その場で現金で手数料を支払います。

この方法は、手間と労力はかかりますが、コストを最優先したい方や、自分のペースで処分を進めたい方には最適な選択肢と言えるでしょう。

不用品回収業者へ依頼する

民間の不用品回収業者に連絡し、自宅までゴミの回収に来てもらうサービスです。手間をかけずに、あらゆる不用品をまとめて処分したい場合に非常に便利です。

- メリット:

- 手間が一切かからない: 分別、梱包、運び出しまで、面倒な作業をすべて業者に任せられます。タンスや冷蔵庫など、重くて一人では運び出せないものでも、プロのスタッフが安全に搬出してくれます。

- 日時の自由度が高い: 土日祝日や早朝・夜間など、こちらの都合に合わせて回収日時を柔軟に設定してくれる業者が多く、非常に便利です。即日対応を謳う業者も多く、急いでいる時に頼りになります。

- 分別が不要: ほとんどの業者では、ゴミを分別しておく必要がありません。部屋にある状態のまま、まとめて回収してもらえます。

- 自治体で収集できないものも回収可能: 家電リサイクル法対象品目やパソコン、処理困難物など、自治体が収集しないゴミもまとめて回収してくれる業者が多いです。

- 買取サービスがある場合も: 状態の良い家具や家電は、ゴミとして処分するのではなく、買い取ってもらえる場合があります。処分費用と相殺でき、お得になる可能性があります。

- デメリット:

- 費用が割高になる: 自治体のサービスに比べて、人件費や車両費などがかかるため、料金は高額になる傾向があります。料金体系は業者によって様々(単品ごとの料金、トラック積み放題プランなど)なので、複数社から見積もりを取ることが重要です。

- 悪質な業者が存在する: 残念ながら、「無料回収」を謳って高額な料金を請求したり、回収した不用品を不法投棄したりする悪質な業者が存在します。業者選びには細心の注意が必要です。

【優良な不用品回収業者の見分け方】

トラブルを避けるために、業者を選ぶ際は以下のポイントを必ず確認しましょう。

| 確認ポイント | 良い業者の特徴 | 悪い業者の特徴 |

|---|---|---|

| 許可の有無 | 「一般廃棄物収集運搬業許可」(家庭ゴミ)または「産業廃棄物収集運搬業許可」(事業ゴミ)を自治体から得ている。ウェブサイトに許可番号が明記されている。古物商許可(買取の場合)も確認。 | 許可の記載がない。許可証の提示を求めても応じない。 |

| 料金体系 | 見積もり内容が明確で、作業前に追加料金が発生しないことを明記している。料金表がウェブサイトに掲載されている。 | 「無料」を強調する。見積もりを曖昧にし、作業後に高額な追加料金を請求する(例:リサイクル料、出張料など)。 |

| 事前の見積もり | 必ず作業前に訪問見積もりまたは詳細な電話・オンライン見積もりを行い、書面(またはメール)で見積書を提示する。 | 電話口で安易な金額を伝え、現場で値段を吊り上げる。見積書を出さない。 |

| 会社の所在地 | ウェブサイトに会社の所在地、固定電話の番号が明記されている。 | 所在地が不明確。連絡先が携帯電話の番号しかない。 |

| 対応・口コミ | 電話対応が丁寧で、質問に明確に答えてくれる。インターネットでの口コミや評判が良い。 | 強引な営業をしてくる。契約を急がせる。悪い口コミが多い。 |

特に、「無料で回収します」とスピーカーで宣伝しながら町を巡回しているトラックは、無許可である可能性が非常に高いため、安易に利用しないようにしましょう。

自治体の収集、自己搬入、不用品回収業者。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の状況(ゴミの量、予算、時間、労力)に合わせて最適な処分方法を選択することが、賢いゴミ処分の秘訣です。