私たちの生活や事業活動において、日々さまざまな「ごみ」が生まれます。これらは一般的に「廃棄物」と呼ばれますが、法律上は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されることをご存知でしょうか。この2つの違いを正しく理解することは、適切なごみ処理を行い、環境を守るだけでなく、事業者にとっては法令を遵守し、厳しい罰則を回避するために極めて重要です。

一見すると同じように見えるごみでも、誰が、どのような活動で排出したかによって、その分類や処理方法、そして処理に関する責任の所在が全く異なります。「オフィスで出た紙くずはどっち?」「建設現場で出た木くずの扱いは?」といった具体的な疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、一般廃棄物と産業廃棄物の根本的な違いから、それぞれの具体的な種類、判断に迷いやすいケース、そして事業者が知っておくべき処理責任や委託時の注意点、さらには違反した場合の罰則まで、網羅的に解説します。専門的な内容も含まれますが、具体例を交えながら、誰にでも分かりやすく説明していきます。この記事を読めば、廃棄物に関する疑問が解消され、自信を持って適正な処理を行うための知識が身につくはずです。

目次

そもそも廃棄物とは?法律上の分類

「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを理解する前に、まず法律の世界で「廃棄物」がどのように定義されているのかを知る必要があります。すべての議論の出発点となる、この基本的な定義をしっかりと押さえておきましょう。

廃棄物処理法で定められた廃棄物の定義

日本における廃棄物の処理ルールは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法、廃掃法)によって定められています。この法律の第二条第一項で、「廃棄物」は以下のように定義されています。

「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」

参照:e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

この定義を分解すると、いくつかの重要なポイントが見えてきます。

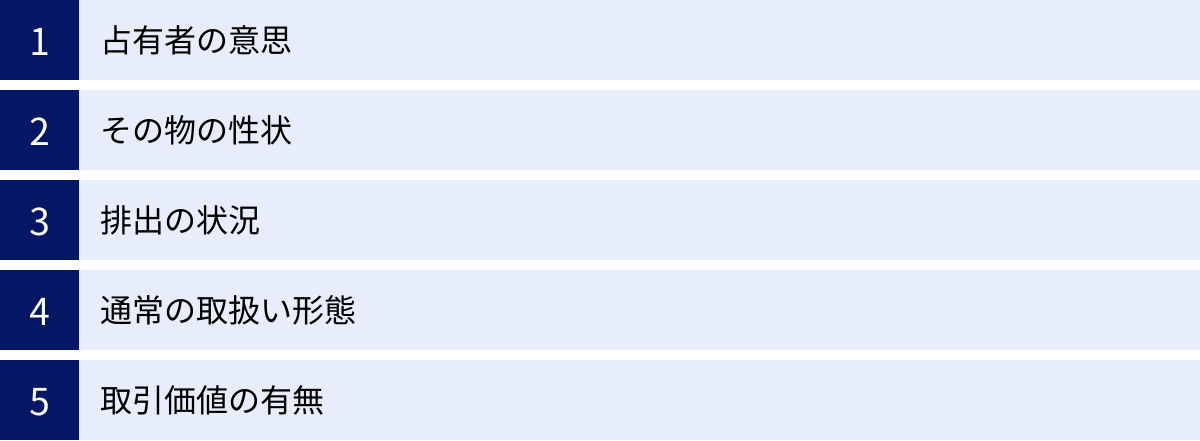

まず、廃棄物とは「汚物又は不要物」であるとされています。汚物とは、し尿や汚泥など、一般的に不潔とされるものです。一方、「不要物」とは何でしょうか。これは単に「持ち主がいらないと思っているもの」という主観的な判断だけでは決まりません。最高裁判所の判例では、「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して決すべき」とされています。

つまり、ある物が不要物(廃棄物)かどうかは、

- 占有者の意思:持ち主が利用する意思がなく、手放そうとしているか。

- その物の性状:そのままでは利用できず、放置すれば環境汚染の可能性があるか。

- 排出の状況:どのような経緯で排出されたか。

- 通常の取扱い形態:一般的にどのように扱われているか。

- 取引価値の有無:有償で他人に売却できるか。

といった要素を総合的に見て客観的に判断されます。例えば、まだ使える家電製品でも、持ち主が不要と判断して排出すれば廃棄物となります。逆に、古紙や金属くずのように、排出された時点では不要物に見えても、専門の業者に有償で買い取ってもらえる場合は「有価物」と見なされ、廃棄物処理法の規制対象外となります。有価物か廃棄物かの判断は、廃棄物処理責任を考える上で非常に重要な分岐点です。

次に、廃棄物は「固形状又は液状のもの」と定められています。気体状のものは、大気汚染防止法など別の法律の管轄となり、廃棄物処理法の対象にはなりません。

そして最後に、「(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」とあるように、放射性物質は「放射性物質汚染対処特措法」などの特別な法律で管理されるため、廃棄物処理法の範疇外です。

まとめると、廃棄物処理法における「廃棄物」とは、「有償で売却できず、固形または液体状の不要物」と理解すると分かりやすいでしょう。そして、この法律は、すべての廃棄物をまず「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別し、そこからさらに細かい分類へと進んでいきます。この大分類こそが、適正な廃棄物処理を理解するための第一歩となるのです。

一般廃棄物と産業廃棄物の定義

法律上の「廃棄物」が理解できたところで、次はいよいよ本題である「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のそれぞれの定義について見ていきましょう。この2つの区別は、廃棄物処理法における最も基本的なルールであり、ここを間違えると後の処理プロセス全体が誤ったものになってしまいます。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、一言で言うと「産業廃棄物以外の廃棄物」です。これは廃棄物処理法における定義そのものであり、消去法的な定義であることが特徴です。まず産業廃棄物が明確に定められており、それに該当しないものがすべて一般廃棄物として扱われます。

一般廃棄物は、その排出元によって、大きく2つに分けられます。

- 家庭系一般廃棄物(家庭廃棄物)

一般家庭の日常生活から排出されるごみのことです。私たちが普段「ごみ」として認識しているもののほとんどがこれにあたります。- 具体例:台所の生ごみ、お菓子の袋、ペットボトル、新聞・雑誌、着なくなった衣類、壊れたおもちゃ、家具や家電などの粗大ごみなど。

- 事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出されるごみのうち、後述する「産業廃棄物」に該当しないものを指します。事業者から出るごみはすべて産業廃棄物だと思われがちですが、そうではありません。- 具体例:オフィスの従業員が昼食で食べた弁当の容器や残飯、事務作業で発生した紙くず(特定の業種を除く)、飲食店の厨房から出る野菜くずや残飯など。

このように、一般廃棄物は私たちの生活に最も身近な廃棄物であり、その処理は主に市町村が主体となって行われます。

産業廃棄物とは

一方、産業廃棄物は、廃棄物処理法でより限定的に定義されています。その定義は「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」とされています。

この定義には2つの非常に重要なポイントがあります。

- 「事業活動に伴って生じた」廃棄物であること

産業廃棄物は、必ず企業の営利活動や公共団体の活動など、何らかの「事業活動」の結果として発生します。したがって、一般家庭の日常生活から産業廃棄物が排出されることはありません。個人事業主であっても、事業として活動している以上、そこから出る廃棄物は産業廃棄物となり得ます。 - 「法律(政令)で定める」20種類の廃棄物であること

事業活動から出たごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。廃棄物処理法施行令で具体的に定められた20種類の品目に該当するものだけが、産業廃棄物として扱われます。この20種類については、後の章で詳しく解説します。- 具体例:工場の製造過程で出る金属くずや廃油、建設現場から出るコンクリート片(がれき類)や木くず、オフィスビル解体で生じた廃プラスチック類など。

まとめると、ある廃棄物が産業廃棄物かどうかを判断するには、「①事業活動から出たものか?」そして「②法律で定められた20品目に該当するか?」という2つのステップで確認する必要があります。このどちらか一方でも満たさなければ、それは産業廃棄物にはならず、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に分類されることになります。

この定義の違いが、後述する処理責任の所在や処理方法の大きな違いにつながっていくのです。

一目でわかる!一般廃棄物と産業廃棄物の4つの主な違い

一般廃棄物と産業廃棄物の定義がわかったところで、両者の具体的な違いを4つの主要なポイントに絞って比較してみましょう。これらの違いを理解することで、なぜ分類が重要なのか、そして実務上どのような点に注意すべきかが見えてきます。

| 比較項目 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |

|---|---|---|

| ① 排出元 | 主に家庭の日常生活。事業所から出るもの(事業系一般廃棄物)も含まれる。 | 事業活動からのみ排出される。家庭からは排出されない。 |

| ② 品目 | 産業廃棄物以外のすべての廃棄物。 | 法律(政令)で定められた20種類の品目に限定される。 |

| ③ 処理責任の所在 | 原則として市町村にある。(排出者にも分別等の協力義務あり) | 廃棄物を排出した事業者にある(排出事業者責任)。 |

| ④ 管轄と処理方法 | 市町村が管轄。市町村の清掃工場や許可業者が処理。 | 都道府県(または政令市)が管轄。都道府県知事等の許可を得た専門業者が処理。 |

① 排出元の違い

最も基本的で重要な違いは、誰が、どのような活動でその廃棄物を出したかという点です。

- 一般廃棄物の主な排出元は一般家庭です。私たちが日常生活を送る上で出すごみは、基本的にすべて一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)となります。加えて、企業や商店、事務所などの事業活動から出るごみのうち、後述する産業廃棄物の品目に該当しないものも「事業系一般廃棄物」として、一般廃棄物のカテゴリーに含まれます。

- 産業廃棄物は、その名の通り、必ず事業活動に伴って排出されます。ここでの「事業」とは、製造業や建設業といった特定の業種に限らず、商業、農業、公共事業、学校、病院など、営利・非営利を問わず、あらゆる組織的な活動を含みます。重要なのは、個人が家庭から出すごみが産業廃棄物になることは絶対にないという点です。例えば、家庭でDIYをして出た木くずは一般廃棄物(粗大ごみなど)ですが、建設業者が住宅の解体で出した木くずは産業廃棄物となります。

② 品目の違い

次に大きな違いは、廃棄物の「もの」としての種類、つまり品目です。

- 一般廃棄物は、前述の通り「産業廃棄物以外の廃棄物」という消去法的な定義です。そのため、特定の品目に限定されず、非常に多岐にわたります。生ごみ、紙くず、衣類、草木、粗大ごみなど、産業廃棄物に分類されないありとあらゆるものが含まれます。

- 産業廃棄物は、廃棄物処理法および同法施行令で厳格に定められた20種類の品目に限定されます。これには、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などが含まれます。たとえ事業活動から出たごみであっても、この20品目に該当しなければ産業廃棄物にはならず、事業系一般廃棄物として扱われます。

この品目の定義は複雑で、同じ「紙くず」や「木くず」であっても、排出した事業者の業種によって産業廃棄物になったり、ならなかったりする場合があります。この点が、廃棄物分類を難しくしている一因であり、事業者にとっては特に注意が必要なポイントです。

③ 処理責任の所在の違い

この違いは、事業者にとって最も重要と言えるかもしれません。廃棄物を適正に処理する最終的な責任は誰にあるのかが、法律で明確に定められています。

- 一般廃棄物の処理責任は、原則としてその区域を管轄する市町村にあります(廃棄物処理法第6条の2)。家庭から出るごみは、住民が市町村のルール(分別、収集日など)に従って排出すれば、その後の収集・運搬・処分は市町村が責任を持って行います。事業系一般廃棄物についても、市町村が処理計画を定めており、事業者はその計画に従う義務があります。

- 産業廃棄物の処理責任は、それを排出した事業者自身にあります(廃棄物処理法第3条、第11条)。これは「排出事業者責任」と呼ばれる非常に重要な原則です。事業者は、自ら排出した産業廃棄物が最終的に処分されるまで、全責任を負わなければなりません。たとえ処理を専門業者に委託したとしても、その業者が不法投棄などの不適正な処理を行った場合、委託した排出事業者も責任を問われることになります。この責任の重さが、一般廃棄物との決定的な違いです。

④ 管轄と処理方法の違い

処理責任の所在の違いは、そのまま行政の管轄や具体的な処理方法の違いに直結します。

- 一般廃棄物の処理事業は、市町村が管轄します。処理業者は、事業を行おうとする区域の市町村長から「一般廃棄物収集運搬業」や「一般廃棄物処分業」の許可を得る必要があります。処理施設も、多くは市町村が運営する清掃工場やリサイクルセンターが利用されます。

- 産業廃棄物の処理事業は、原則として都道府県が管轄します(ただし、政令指定都市や中核市では市長が管轄)。処理業者は、事業を行う区域を管轄する都道府県知事(または市長)から「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処分業」の許可を得る必要があります。この許可は、取り扱う産業廃棄物の品目ごとに取得する必要があり、一般廃棄物の許可とは全く別のものです。したがって、「一般廃棄物処理業」の許可しか持たない業者が産業廃棄物を扱うことは違法であり、その逆も同様です。事業者は、委託する廃棄物の種類に応じた正しい許可を持つ業者を慎重に選ばなければなりません。

これらの4つの違いを正確に理解することが、適正な廃棄物管理の第一歩となります。特に事業者は、自社から出る廃棄物がどちらに分類されるのかを正しく判断し、それぞれに定められたルールを遵守する義務があります。

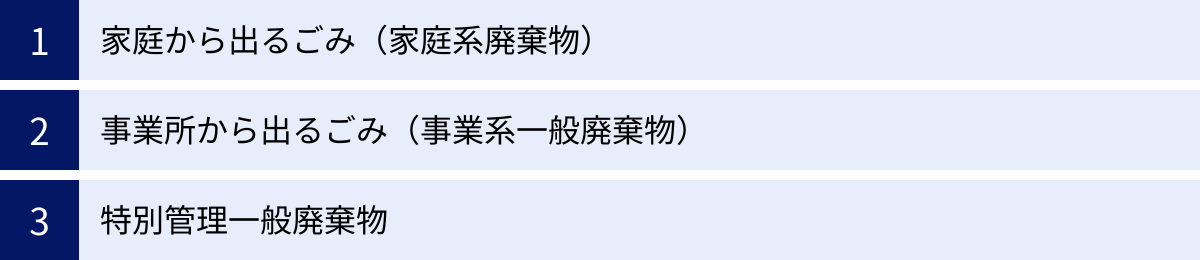

【種類別】一般廃棄物の詳細

一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されますが、その中身は排出元によってさらに細かく分類されます。ここでは「家庭系廃棄物」「事業系一般廃棄物」、そして特別な注意が必要な「特別管理一般廃棄物」の3つに分けて、それぞれの特徴と処理方法を詳しく見ていきましょう。

家庭から出るごみ(家庭系廃棄物)

家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って発生する廃棄物の総称です。私たちが日々分別してごみ収集所に出している、最も身近なごみがこれにあたります。

その処理責任は市町村にあり、各市町村が定めた「一般廃棄物処理計画」に基づいて収集・運搬・処分が行われます。そのため、分別方法や収集日、料金(指定ごみ袋や粗大ごみ処理券など)は、住んでいる自治体によって大きく異なります。

家庭系廃棄物は、自治体のルールに従って、主に以下のように分別されます。

- 可燃ごみ(燃やすごみ):生ごみ、リサイクルできない紙くず、少量の木くず、革製品など。

- 不燃ごみ(燃やさないごみ):小型の金属類、ガラス製品、陶磁器、小型の家電製品など。

- 資源ごみ:缶、びん、ペットボトル、古紙(新聞、雑誌、段ボール)、古着など、リサイクルを目的として回収されるもの。

- 有害ごみ:乾電池、蛍光灯、水銀体温計など、環境や人の健康に影響を与える可能性があるため、他のごみと分けて収集されるもの。

これらの分別ルールを正しく守ることが、廃棄物の減量化とリサイクルの推進、そして適正な処理を支えるための住民の重要な責務です。

粗大ごみ

家庭系廃棄物の中でも、特に処理方法が異なるのが「粗大ごみ」です。一般的に、家具や家電製品、自転車など、自治体が指定するサイズ(例:一辺の長さが30cmや50cmを超えるもの)以上の大きなごみが粗大ごみとして扱われます。

粗大ごみの処理は、多くの自治体で以下の流れになっています。

- 事前申込制:電話やインターネットで自治体の受付センターに申し込み、収集日や処理料金、排出場所などを確認します。

- 有料:申し込み時に案内された料金分の「粗大ごみ処理券(シール)」などをコンビニやスーパーで購入します。

- 指定場所への排出:処理券を粗大ごみに貼り付け、指定された収集日の朝に、指定された場所(玄関先やごみ集積所など)に出します。

ただし、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は「家電リサイクル法」の対象品目であり、粗大ごみとして自治体に出すことはできません。これらの製品を処分する際は、購入した販売店や買い替えをする店舗に引き取りを依頼するか、自治体が案内する方法に従って、リサイクル料金と収集運搬料金を支払って処分する必要があります。

事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)

事業系一般廃棄物(事廃:じはい)とは、オフィス、店舗、飲食店、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。

多くの事業者が「会社から出るごみは全部、産業廃棄物だろう」と誤解しがちですが、これは大きな間違いです。例えば、以下のようなものは、多くの場合、事業系一般廃棄物に分類されます。

- オフィスから出る紙くず(製紙業など特定の業種を除く)

- 飲食店や社員食堂から出る生ごみ(調理くず、残飯)

- 小売店で発生した段ボール(古紙再生業者に有価で売却できない場合)

- 従業員が個人的に捨てた弁当の容器やお菓子の袋

これらの事業系一般廃棄物は、家庭系廃棄物とは異なり、たとえ少量であっても、家庭ごみの集積所に出すことは原則として認められていません。事業者は「処理責任は事業者自身にある」という原則(自己処理責任)に基づき、以下のいずれかの方法で適正に処理する必要があります。

- 自ら処理施設へ搬入する:自社の車両などで、自治体の清掃工場へ直接持ち込む方法。この場合も、自治体のルール(搬入時間、分別方法、処理料金など)に従う必要があります。

- 市町村の許可を得た業者に委託する:自社で処理できない場合は、その市町村から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ている業者に、収集・運搬を委託します。産業廃棄物の許可業者では事業系一般廃棄物を収集できないため、委託先の業者が持つ許可の種類を必ず確認することが重要です。

特別管理一般廃棄物

最後に、一般廃棄物の中でも特に慎重な取り扱いが求められるのが「特別管理一般廃棄物」です。これは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物です。

一般廃棄物ではありますが、その危険性から、通常の廃棄物とは異なる特別な保管基準や処理基準が設けられています。

代表的なものには以下のようなものがあります。

- PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有廃棄物:古い照明器具の安定器などに使用されているPCBを含む部品。

- 廃水銀:水銀体温計、水銀血圧計など。

- ばいじん・燃え殻等:ごみ処理施設の集じん機で集められたばいじんなど、重金属等を基準値を超えて含むもの。

- 感染性一般廃棄物:医療機関や試験研究機関などから排出される、血液が付着したガーゼや包帯、注射針など、人が感染するおそれのある病原体が含まれる、または付着している廃棄物。(ただし、多くの医療機関から出るものは後述の「感染性産業廃棄物」に該当します)

これらの特別管理一般廃棄物を排出する事業者は、保管場所の表示、飛散・流出防止措置、専門の処理業者への委託など、法律で定められた厳格な基準を遵守する義務があります。自社の事業活動からこれらの廃棄物が発生する可能性がある場合は、必ず専門家や管轄の自治体に相談し、適切な管理・処理体制を構築しなければなりません。

【種類別】産業廃棄物の詳細

産業廃棄物は、事業活動から生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類の品目を指します。この分類は非常に厳格で、事業者は自社が排出する廃棄物がどの品目に該当するのかを正確に把握する必要があります。ここでは、その20種類の一覧と、特に危険性が高い「特別管理産業廃棄物」について詳しく解説します。

法律で定められた産業廃棄物20種類の一覧

産業廃棄物の20種類は、大きく「あらゆる事業活動で発生するもの」と「特定の事業活動でのみ発生するもの」に分けられます。この区別が、廃棄物分類の鍵となります。

| 業種指定の有無 | 種類 | 具体例 |

|---|---|---|

| あらゆる事業活動で発生するもの(12種類) | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など |

| 汚泥 | 工場排水処理後の泥、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、建設汚泥など | |

| 廃油 | 潤滑油、洗浄油、絶縁油、動植物性油、廃溶剤など | |

| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸など、酸性の廃液全般 | |

| 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、アルカリ性の廃液全般 | |

| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず(廃タイヤ、廃発泡スチロールなど)、合成繊維くず、合成ゴムくずなど | |

| ゴムくず | 天然ゴムくず(裁断くず、不良品など) | |

| 金属くず | 鉄鋼や非鉄金属のくず、研磨くず、切削くずなど | |

| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 廃ガラス製品、製品の製造過程で生じるガラスくず、廃陶磁器、コンクリートブロック片など | |

| 鉱さい | 製鉄所の高炉かす、鋳物砂など | |

| がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など | |

| ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設や、産業廃棄物焼却施設で集められたすすやちり | |

| 特定の事業活動でのみ発生するもの(7種類) | 紙くず | 建設業、製紙業、出版業などから生じた紙くず |

| 木くず | 建設業、木材・木製品製造業、家具製造業、輸入木材の卸売業などから生じた木くず、木製パレットなど | |

| 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服等の製造業を除く)などから生じた天然繊維くず(木綿くず、羊毛くずなど) | |

| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで原料として使用した動植物に係る固形状の不要物(魚や野菜のあらなど) | |

| 動物系固形不要物 | と畜場で処理した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |

| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、鶏などのふん尿 | |

| 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、鶏などの死体 | |

| その他(1種類) | 13号廃棄物 | 上記19種類の産業廃棄物、または特別管理産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(例:コンクリート固化物など) |

| 参照:環境省ウェブサイト 産業廃棄物の種類 |

あらゆる事業活動で発生するもの

表の上段にある12種類の廃棄物は、排出する事業者の業種に関係なく、事業活動から出ればすべて産業廃棄物となります。

例えば、廃プラスチック類。これは製造工場から出るプラスチックの端材はもちろんのこと、スーパーマーケットが商品を梱包していたプラスチックフィルム、オフィスで壊れたプラスチック製の事務用品、運送会社が使ったストレッチフィルムなど、どんな業種の会社から出ても産業廃棄物です。

同様に、金属くずも、機械の部品や鉄骨だけでなく、オフィスから出たスチール製の机や椅子、従業員が飲んだアルミ缶なども、事業活動に伴って排出されたものであれば産業廃棄物に分類されます。

特定の事業活動でのみ発生するもの

一方、表の下段にある7種類の廃棄物は、特定の業種から排出された場合にのみ、産業廃棄物として扱われるという点が非常に重要です。

- 紙くず:例えば、一般的なオフィス(サービス業など)から出るコピー用紙の失敗やシュレッダーくずは「事業系一般廃棄物」です。しかし、建設業が現場で使ったセメント袋や、製紙業の製造工程で出る紙くず、出版・印刷業で出る裁断くずは「産業廃棄物」となります。

- 木くず:家庭のDIYで出た木くずは「一般廃棄物(粗大ごみなど)」です。事業活動から出たものでも、例えば小売店が商品を運んできた木箱を捨てる場合は、通常「事業系一般廃棄物」です。しかし、これが建設業が建物を解体して出た木材や、家具製造業で製品を作った際に出た端材であれば「産業廃棄物」になります。

このように、同じ「もの」であっても、どの業種の事業活動から排出されたかによって、その法的な分類が全く変わってしまうのです。この点を正しく理解していないと、産業廃棄物を誤って事業系一般廃棄物として処理してしまい、法令違反につながるリスクがあります。

特に注意が必要な特別管理産業廃棄物

産業廃棄物の中には、通常の産業廃棄物よりもさらに危険性が高く、人の健康や生活環境に重大な被害を及ぼす可能性があるものがあります。これらは「特別管理産業廃棄物」として区別され、より厳格な規制が課せられています。

特別管理産業廃棄物は、主に以下のような性質を持つものです。

- 爆発性:廃火薬類など

- 毒性:特定の廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥などで、水銀やカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、PCBといった有害物質を基準値を超えて含むもの。

- 感染性:医療機関などから排出される、血液などが付着した注射針、メス、実験器具など、感染症を引き起こす可能性のある病原体を含む、または付着している廃棄物(感染性産業廃棄物)。

- その他:廃石綿(アスベスト)や、特定の施設から排出されるばいじんなど。

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、以下のような特別な義務を負います。

- 事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければならない。

- 保管する場合は、他の廃棄物と区別し、関係者以外が立ち入れないようにする、危険性を表示するなど、法律で定められた特別管理産業廃棄物保管基準を遵守する必要がある。

- 処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持つ専門業者に委託しなければならない。

- 委託する際は、特別管理産業廃棄物専用のマニフェスト(管理票)を使用する必要がある。

これらの規制は非常に厳しく、違反した際の罰則も重く設定されています。自社の事業から特別管理産業廃棄物が発生する可能性がある場合は、その判断や管理方法について、専門家や管轄の行政機関(都道府県など)に必ず確認することが不可欠です。

これってどっち?判断に迷いやすい廃棄物の具体例

これまで見てきたように、一般廃棄物と産業廃棄物の区別は、排出元や品目、業種といった複数の要素が絡み合うため、判断が難しいケースが少なくありません。ここでは、事業者が実際に直面しやすい、判断に迷う具体的なケースを取り上げ、どちらに分類されるのかを解説します。

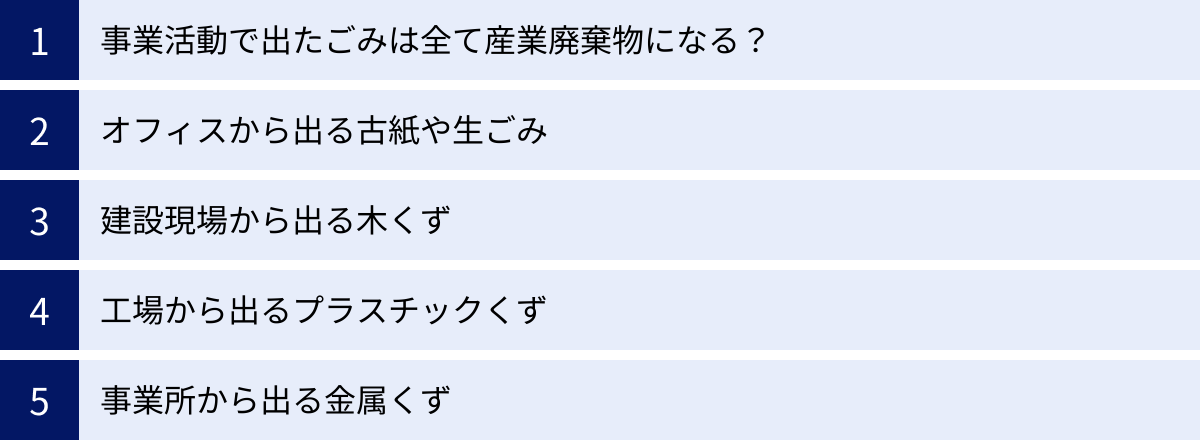

事業活動で出たごみは全て産業廃棄物になる?

まず、最も基本的な誤解から解いていきましょう。多くの人が「会社から出るごみ=産業廃棄物」と考えがちですが、これは明確な間違いです。

正しくは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20品目に該当するものだけが産業廃棄物」となります。

したがって、事業活動から出たごみであっても、その20品目に該当しないものは、すべて「事業系一般廃棄物」に分類されます。

この大原則を理解することが、すべての判断のスタートラインとなります。事業者は、自社から出るごみが廃棄物処理法で定められた20品目のいずれかに該当するかどうかを、一つひとつ確認する作業が必要です。

オフィスから出る古紙や生ごみ

一般的なオフィスワークが中心の企業(例:IT企業、コンサルティング会社、金融機関など)で日常的に発生するごみは、判断に迷う代表例です。

- シュレッダーにかけた紙くず、コピーの失敗用紙、不要になった書類など

これらは「紙くず」ですが、排出しているのがサービス業や金融業など、前述の「特定の事業活動(建設業、製紙業など)」に該当しない業種であるため、原則として「事業系一般廃棄物」となります。

ただし、例外として、オフィスビル全体の解体工事に伴って排出された場合は、解体工事という「建設業」の活動から生じたものとして「産業廃棄物」の紙くずに分類されることがあります。 - 従業員が昼食で食べた弁当の容器、給湯室から出るお茶がら、残飯など

弁当の容器がプラスチック製であれば「廃プラスチック類」に、残飯は「生ごみ」に該当します。このうち、「廃プラスチック類」は業種を問わず産業廃棄物と定められているため、プラスチック製の弁当容器は「産業廃棄物」です。

一方、生ごみ(動植物性残さ)は、食料品製造業など特定の業種から排出された場合に産業廃棄物となります。一般的なオフィスの給湯室や食堂から出る生ごみは、この業種指定に当たらないため、「事業系一般廃棄物」として処理するのが正解です。

このように、同じ場所から同時に出たごみでも、品目によって分類が異なることがあるため、注意が必要です。

建設現場から出る木くず

建設現場から出る廃棄物は、その多くが産業廃棄物となりますが、「木くず」の扱いは特に注意が必要です。

- 建物の新築・改築・解体に伴って発生した木材の破片、柱、板など

これは、「建設業」という特定の事業活動から生じた「木くず」であるため、紛れもなく「産業廃棄物」です。 - 現場作業員が休憩中に飲んだジュースのペットボトル

ペットボトルは「廃プラスチック類」に該当します。廃プラスチック類は業種指定がないため、建設現場から出たものであっても「産業廃棄物」です。 - 現場事務所で事務作業により発生した紙くず

これは「建設業」から排出された「紙くず」なので、「産業廃棄物」となります。同じ紙くずでも、一般的なオフィスから出るものとは扱いが異なります。 - 輸入木材を使って建物を建てる場合、その木材の梱包材

輸入木材の梱包材(木製クレートなど)は、木材を輸入した商社や卸売業者が排出したものであれば、「貨物の流通のために使用した木製パレット」に類するものとして「産業廃棄物」の木くずとなります。しかし、元請けの建設業者が排出した場合は、建設工事に付随するものとして同様に「産業廃棄物」として扱うのが一般的です。

工場から出るプラスチックくず

製造業の工場は、多種多様な産業廃棄物の排出源となります。中でもプラスチックくずは代表的なものです。

- 製品の成形過程で出る端材、不良品、試作品など

これらはすべて合成樹脂くずであり、「廃プラスチック類」に該当します。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物と定められているため、当然「産業廃棄物」です。 - 原材料が入っていたプラスチック製の袋や容器(ポリタンクなど)

これも「廃プラスチック類」であり、「産業廃棄物」です。 - 従業員が休憩室で捨てたペットボトル

事業所の敷地内で、事業活動(この場合は従業員の福利厚生も含む)に伴って排出されたものであるため、「廃プラスチック類」として「産業廃棄物」に分類されます。

このように、プラスチック製品は、それがどのような形で排出されようとも、事業活動から出たものであればほぼすべてが産業廃棄物になると考えてよいでしょう。

事業所から出る金属くず

金属くずも、廃プラスチック類と同様に、業種を問わず産業廃棄物となる品目です。

- 製造過程で出る金属の切削くずや研磨くず

典型的な「産業廃棄物」です。 - 古くなった機械設備や金属製の什器(スチール机、ロッカーなど)

これらも事業活動で使用され、不要になったものであるため、「産業廃棄物」の金属くずとなります。 - 事務所で出たクリップやホチキスの針、飲料のアルミ缶

たとえ少量であっても、事業活動に伴って排出された金属くずであるため、法的には「産業廃棄物」です。実務上は、他の金属くずとまとめて処理されることが多いでしょう。

ただし、金属くずは有価で売却できるケースも多々あります。専門の金属リサイクル業者に有償で買い取ってもらえる場合は、「有価物」となり、廃棄物処理法の規制対象外となります。この場合、マニフェストの発行は不要です。しかし、運搬費などを差し引いて逆にお金を支払う「逆有償」となる場合は、廃棄物処理法の対象となり、適切な許可を持つ業者への委託とマニフェストの発行が必要になります。

廃棄物処理の責任と委託時の注意点

廃棄物を正しく分類できたら、次はそれをどう処理するかという段階に進みます。一般廃棄物と産業廃棄物では、法律上の処理責任の所在が全く異なり、特に産業廃棄物を排出する事業者は、その責任の重さを十分に認識し、慎重に行動する必要があります。

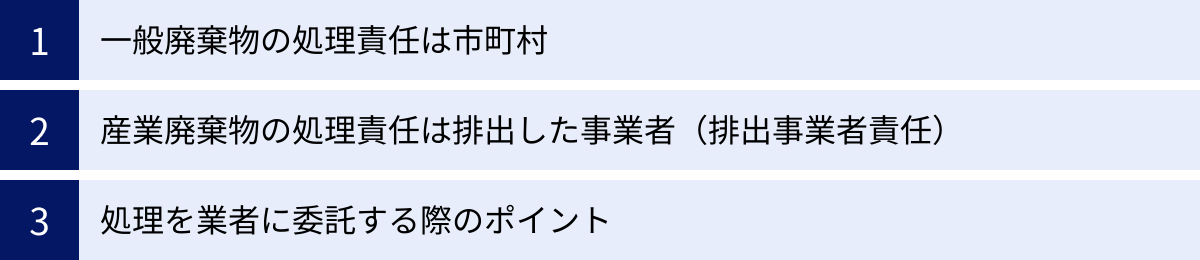

一般廃棄物の処理責任は市町村

家庭から出る「家庭系一般廃棄物」および、事業所から出る「事業系一般廃棄物」を合わせた一般廃棄物の処理責任は、原則としてその区域を管轄する市町村にあります(廃棄物処理法第6条の2)。

- 家庭系一般廃棄物:住民は、自治体が定める分別ルール、収集日、排出場所を守ってごみを出す義務があります。このルールさえ守れば、その後の収集・運搬・処分は市町村が責任を持って行います。

- 事業系一般廃棄物:事業者には、廃棄物の減量や適正な分別など、市町村の施策に協力する責務があります。その上で、処理方法としては以下の2つが基本となります。

- 自己処理:事業者が自ら、市町村の清掃工場などの処理施設へ直接搬入する。

- 委託処理:自ら処理できない場合は、その市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者に委託する。

ここで最も重要なのは、産業廃棄物処理業の許可では、事業系一般廃棄物を扱うことはできないという点です。事業者は、委託する廃棄物が事業系一般廃棄物であることを業者に明確に伝え、相手方が適切な許可をその市町村から得ているかを必ず確認しなければなりません。

産業廃棄物の処理責任は排出した事業者(排出事業者責任)

産業廃棄物の処理に関しては、状況が全く異なります。法律は、産業廃棄物を排出した事業者自身に、その処理責任があると定めています(廃棄物処理法第3条第1項)。これが「排出事業者責任」と呼ばれる、極めて重要な原則です。

この責任は、「処理業者にお金を払って引き渡したから、もう自分の責任ではない」というものではありません。排出事業者は、自らが排出した産業廃棄物が、運搬され、中間処理され、最終的に処分されるまでの一連のプロセスすべてに対して責任を負います。

万が一、委託した処理業者が不法投棄などの不適正な処理を行った場合、警察や行政はまず排出事業者に事情を聞きに来ます。そして、委託の過程に問題があったと判断されれば、処理業者だけでなく、排出事業者も厳しい罰則(原状回復措置命令や罰金・懲役など)の対象となるのです。この「最後まで責任を負う」という意識を持つことが、産業廃棄物管理の根幹をなします。

処理を業者に委託する際のポイント

排出事業者責任を全うするためには、処理を委託する業者を慎重に選び、法律に定められた手続きを確実に実行する必要があります。特に以下の3点は、絶対に遵守しなければならない重要事項です。

許可を持つ業者か確認する

まず、委託しようとしている業者が、適法な許可を持っているかを確認します。確認すべきポイントは以下の通りです。

- 許可の種類:収集運搬を委託するなら「産業廃棄物収集運搬業許可」、処分を委託するなら「産業廃棄物処分業許可」が必要です。両方を一社に任せる場合でも、両方の許可が必要です。

- 許可の範囲(品目):許可証には、取り扱うことができる産業廃棄物の品目が明記されています。自社が委託したい品目(例:廃プラスチック類、金属くず)が、その業者の許可品目に含まれているかを確認します。

- 許可の事業範囲(区域):収集運搬業の許可は、原則として都道府県単位で取得します。廃棄物を積み込む場所(自社の事業場)と、荷降ろしする場所(中間処理施設など)の両方が、その業者の許可区域に含まれている必要があります。

- 有効期限:許可には有効期限(通常5年)があります。期限が切れていないかを確認します。

これらの確認は、口頭での「大丈夫です」という返事を鵜呑みにするのではなく、必ず許可証の写しを提出してもらい、内容を自分の目で確認することが鉄則です。

必ず書面で委託契約を交わす

産業廃棄物の処理を委託する際は、事前に排出事業者と処理業者の間で、書面による委託契約を締結することが法律で義務付けられています(廃棄物処理法第12条第5項)。口頭での約束や、注文書・請書だけのやり取りは認められません。

この委託契約書には、法律で定められた事項(法定記載事項)をすべて盛り込む必要があります。

- 委託する産業廃棄物の種類および数量

- 委託契約の有効期間

- 委託者が受託者に支払う料金

- 受託者の事業範囲(許可内容)

- 運搬の最終目的地の所在地

- (中間処理を委託する場合)中間処理後の最終処分の場所、方法に関する事項

- 適正処理のために必要な情報(廃棄物の性状や荷姿など)

- 契約期間中の情報報告に関する事項

- 契約解除時の処理されない廃棄物の取り扱いに関する事項

これらの項目が漏れていると委託基準違反となり、罰則の対象となる可能性があります。環境省が示している標準契約書の様式などを参考に、適切な契約書を作成・締結しましょう。

マニフェスト(管理票)で適正処理を確認する

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に交付する伝票です。これは、排出事業者が自らの責任において、委託した廃棄物が契約通りに適正処理されたかを確認するための重要な仕組みです。

マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあります。

- 紙マニフェスト:通常7枚綴りの複写式伝票で、廃棄物の流れとともに各業者(排出事業者、収集運搬業者、処分業者)に渡っていきます。排出事業者は、処理が完了した後に返送されてくるB2票、D票、E票によって、運搬・処分が終了したことを確認し、その伝票(A票、B2票、D票、E票)を5年間保管する義務があります。

- 電子マニフェスト:情報処理センターが運営するネットワークシステム(JWNET)を使い、マニフェスト情報を電子化してやり取りする仕組みです。情報の入力・報告が容易で、報告漏れのリスクがなく、データの保管も不要(センターが保管)なため、法令遵守と業務効率化の両面で大きなメリットがあります。

マニフェストを交付し、返送されたマニフェストで最終処分まで完了したことを確認することこそが、排出事業者責任を果たすための具体的な行動です。この一連の流れを怠ることは、重大な法令違反となります。

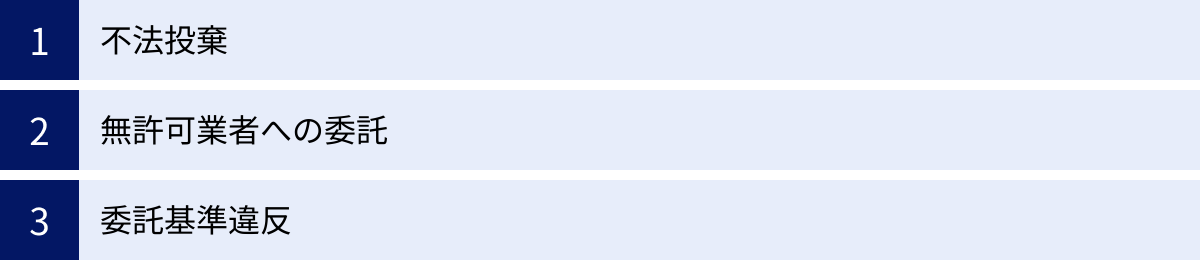

知らないと怖い!廃棄物処理法違反の罰則

廃棄物処理法は、環境保全と公衆衛生の確保を目的とする非常に重要な法律であり、その違反行為には厳しい罰則が科せられます。特に、排出事業者責任が問われる産業廃棄物関連の違反は、企業の存続を揺るがしかねないほどの重いペナルティにつながる可能性があります。知らなかったでは済まされない、主な違反行為とその罰則を見ていきましょう。

不法投棄

廃棄物処理法違反の中で最も悪質とされる行為が、不法投棄です。許可のない場所に廃棄物を捨てたり、適切な処理を行わずに山中や海、私有地などに廃棄したりする行為がこれにあたります。

- 罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(併科)

この罰則は、不法投棄を直接実行した者だけでなく、その未遂行為にも適用されます。さらに、法人が関与していた場合、その罰金は格段に重くなります。

- 法人に対する罰則:3億円以下の罰金

これは、個人の罰金上限額の30倍にもなる、極めて重いものです。不法投棄は、企業の社会的信用を完全に失墜させ、経済的にも甚大なダメージを与える犯罪行為であることを、すべての事業者は肝に銘じなければなりません。また、不法投棄された廃棄物に対しては、行政から原状回復(撤去)命令が出されることがあり、その費用は原因者である排出事業者や行為者が負担することになります。

無許可業者への委託

排出事業者が、産業廃棄物の処理を都道府県知事(または市長)の許可を得ていない無許可の業者に委託する行為も、不法投棄と同等の重罪と見なされます。なぜなら、無許可業者に渡った廃棄物は、その後の追跡が困難となり、不法投棄につながる蓋然性が非常に高いからです。

- 罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(併科)

これは、「相手が無許可だと知らなかった」という言い訳が通用しないことが多いのが特徴です。排出事業者には、委託先の業者が適切な許可を持っているかを確認する義務(注意義務)があります。許可証の写しを確認しなかった、相場よりも極端に安い処理料金を不審に思わなかった、といった場合は、過失があったと見なされ、罰則の対象となる可能性があります。安いからという理由だけで安易に業者を選ぶことは、極めて高いリスクを伴う行為です。

委託基準違反

産業廃棄物の処理を委託する際に、法律で定められた手続きを守らない「委託基準違反」にも罰則が設けられています。

- 罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(併科)

主な違反行為は以下の通りです。

- 無契約:事前に書面で委託契約を締結せずに処理を委託する行為。

- 許可証の確認義務違反:委託先の業者の許可証を確認せずに契約する行為。

- 再委託の禁止違反:排出事業者の事前の承諾なく、委託先の業者がさらに別の業者に処理を丸投げ(再委託)する行為。

また、マニフェスト(管理票)に関する義務違反にも、別途厳しい罰則があります。

- 罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

- マニフェスト不交付:処理を委託する際にマニフェストを交付しない。

- 虚偽記載:マニフェストに事実と異なる内容(廃棄物の種類や数量など)を記載する。

- 保管義務違反:返送されたマニフェストを5年間保管しない。

- 報告義務違反:マニフェストの交付状況を都道府県知事(または市長)に年1回報告する義務を怠る。

これらの罰則は、一つひとつが企業の信頼性や事業継続に影響を与えるものです。廃棄物処理は単なるコストではなく、法令遵守(コンプライアンス)の観点から取り組むべき経営上の重要課題であると認識し、社内での管理体制を徹底することが不可欠です。

まとめ:一般廃棄物と産業廃棄物の違いを正しく理解しよう

この記事では、一般廃棄物と産業廃棄物の違いをテーマに、その定義から種類、判断基準、処理責任、そして違反した場合の罰則に至るまで、網羅的に解説してきました。

両者の違いを正しく理解し、適正な処理を行うことは、環境を守るという社会的な要請に応えるだけでなく、事業者にとっては法令を遵守し、厳しい罰則や経営リスクを回避するために不可欠な知識です。

最後に、一般廃棄物と産業廃棄物の最も重要な違いを改めて確認しておきましょう。

違いのポイント早わかり比較表

| 比較項目 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |

|---|---|---|

| ① 排出元 | 主に家庭の日常生活。事業所から出るもの(事業系一般廃棄物)も含まれる。 | 事業活動からのみ排出される。家庭からは排出されない。 |

| ② 品目 | 産業廃棄物以外のすべての廃棄物。 | 法律(政令)で定められた20種類の品目に限定される。 |

| ③ 処理責任の所在 | 原則として市町村にある。(排出者にも分別等の協力義務あり) | 廃棄物を排出した事業者にある(排出事業者責任)。 |

| ④ 管轄と処理方法 | 市町村が管轄。市町村の清掃工場や許可業者が処理。 | 都道府県(または政令市)が管轄。都道府県知事等の許可を得た専門業者が処理。 |

特に事業者の方は、自社から排出される廃棄物がどちらに該当するのかを正確に判断することがすべての始まりです。

- 事業活動から出たごみか?

- そのごみは、法律で定められた産業廃棄物20品目に該当するか?

- 該当しないのであれば「事業系一般廃棄物」、該当するのであれば「産業廃棄物」として、それぞれ定められたルールに従って処理しなければなりません。

産業廃棄物に該当する場合は、「排出事業者責任」という重い責任が伴います。信頼できる許可業者を選定し、書面で契約を交わし、マニフェストで最終処分までを確認するという一連のプロセスを徹底することが、自社を守るための最善策です。

廃棄物の処理は、複雑で面倒に感じられるかもしれません。しかし、正しい知識を身につけてルールを守ることは、企業の社会的責任(CSR)を果たし、持続可能な事業活動を続けるための重要な基盤となります。本記事が、その一助となれば幸いです。