事業活動を行う上で、避けては通れないのが「廃棄物」の処理です。特に、事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」は、その処理方法が法律で厳しく定められており、排出する事業者には重い責任が課せられています。この産業廃棄物を、排出現場から中間処理施設や最終処分場まで運ぶ専門的な役割を担うのが「産業廃棄物収集運搬業」です。

一見すると、単に「ごみを運ぶ仕事」と捉えられがちですが、その実態は大きく異なります。産業廃棄物収集運搬業を営むには、管轄する都道府県や政令市から厳しい要件をクリアした上で「許可」を得る必要があります。この許可制度は、不法投棄や不適切な処理による環境汚染、健康被害を防ぎ、私たちの生活環境を守るための重要な仕組みです。

一方で、産業廃棄物を排出する事業者にとっても、この許可制度の理解は不可欠です。万が一、無許可の業者に処理を委託してしまったり、契約や管理の方法を間違えたりすると、法律違反として厳しい罰則を受ける可能性があります。それは「知らなかった」では済まされない、重大な経営リスクとなり得ます。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業とは何かという基本的な定義から、許可の要件、申請の流れ、そして排出事業者が優良な業者を選び、正しく委託するための注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これから産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指す方、そして日々の業務で産業廃棄物の処理に携わるすべての事業者様にとって、コンプライアンスを遵守し、環境リスクを管理するための一助となれば幸いです。

目次

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受け、その事業活動によって生じた産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬する事業を指します。この事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)に基づいて厳格に規制されており、事業を行うためには、原則として都道府県知事または政令市長の許可が必要です。

この事業の社会的な役割は非常に大きく、単なる運送業とは一線を画します。第一に、適正な処理ルートを確保し、不法投棄を防止するという重要な役割があります。もし、誰でも自由に産業廃棄物を運搬できるとすれば、処理コストを惜しんで山中や河川に不法投棄する悪質なケースが後を絶たず、深刻な環境汚染を引き起こすでしょう。許可制度によって、専門的な知識と能力、そしてコンプライアンス意識を持つ業者に限定することで、廃棄物が最終処分まで確実に届けられる体制を維持しています。

第二に、循環型社会の形成に貢献するという役割です。収集された産業廃棄物の中には、リサイクル可能な資源が多く含まれています。収集運搬業者は、これらの廃棄物を適切なリサイクル施設へ運ぶことで、資源の有効活用を促進します。例えば、廃プラスチック類を新たな製品の原料として再生する工場へ、建設現場から出る木くずをバイオマス発電の燃料として利用する施設へ運ぶなど、静脈産業の動脈として機能しています。

産業廃棄物収集運搬業は、私たちの目には触れにくいところで、環境保全と資源循環という社会の根幹を支える、きわめて専門性の高い重要な仕事であると言えます。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物は、廃棄物処理法によって大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。この違いを正しく理解することは、廃棄物処理の第一歩であり、収集運搬業の許可制度を理解する上でも不可欠です。両者の最も大きな違いは、「排出者」と「処理責任の所在」にあります。

| 比較項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |

|---|---|---|

| 排出者 | 事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者 | 産業廃棄物以外の廃棄物を排出する家庭や一部の事業者 |

| 廃棄物の種類 | 法律で定められた20種類(燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など) | 産業廃棄物以外のすべての廃棄物(家庭ごみ、事業系一般廃棄物など) |

| 処理責任の所在 | 排出した事業者(排出事業者責任) | 市町村 |

| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) |

| 収集運搬の許可 | 都道府県知事・政令市長 | 市町村長 |

排出者の違い

産業廃棄物は、工場、建設現場、オフィス、店舗など、あらゆる事業活動から排出される廃棄物です。一方、一般廃棄物は、主に家庭の日常生活から出る「家庭系一般廃棄物」と、事業活動から出るものの産業廃棄物には該当しない「事業系一般廃棄物」(例:レストランから出る残飯、オフィスから出る紙くずなど)に分けられます。ポイントは、産業廃棄物は「誰が排出したか」で定義されるという点です。同じ「紙くず」であっても、製紙工場から排出されれば産業廃棄物ですが、一般的なオフィスから排出されれば事業系一般廃棄物となります。

廃棄物の種類の違い

産業廃棄物は、廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなど、具体的な種類が20項目にわたって定められています。この20種類は、あらゆる事業活動から生じる可能性がある「汎用的な産業廃棄物」と、特定の事業活動(例:紙パルプ製造業、建設業など)でのみ産業廃棄物として扱われるものに分かれます。これらに該当しない廃棄物は、すべて一般廃棄物として扱われます。

処理責任の所在の違い

これが最も重要な違いです。一般廃棄物の処理責任は、原則として各市町村にあります。私たちが家庭ごみを出す際、分別ルールに従って集積所に出せば、あとは市町村が責任を持って収集・処理してくれます。

一方、産業廃棄物の処理責任は、それを排出した事業者自身にあります。これを「排出事業者責任」と呼びます。排出事業者は、自ら処理するか、許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託するかのいずれかの方法で、最終処分が完了するまでの一貫した責任を負わなければなりません。産業廃棄物収集運搬業者が存在する理由は、この排出事業者責任を、専門的な立場で適正に遂行するためなのです。

この処理責任の違いから、収集運搬業の許可権者も異なります。産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県知事や政令市長が出しますが、一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が出すことになります。したがって、両方の廃棄物を扱いたい場合は、それぞれ別の許可を取得する必要があります。

このように、産業廃棄物と一般廃棄物は法律上の定義や処理体系が全く異なるため、事業者は自社から出る廃棄物がどちらに該当するのかを正確に把握し、それぞれに適した処理ルートを確保することが、コンプライアンスの基本となります。

産業廃棄物収集運搬業の事業範囲

産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に「産業廃棄物を運んでよい」という大雑把なものではありません。許可証には、事業を行える「区域」、取り扱える「産業廃棄物の種類」、そして業務の形態である「積替え保管の有無」といった事業範囲が細かく明記されています。事業者はこの許可された範囲内でしか業務を行うことができず、排出事業者は委託する業者の許可範囲を正確に確認する義務があります。

例えば、ある業者が「東京都」の許可を持っていても、「神奈川県」で産業廃棄物を積み込むことはできません。同様に、「廃プラスチック類」の許可しか持っていない業者が「汚泥」を運ぶことは違法行為となります。この事業範囲の概念は、適正処理を担保するための根幹であり、許可制度の核心部分です。

事業範囲は、具体的に以下の要素で構成されます。

- 許可行政庁: 産業廃棄物を積み込む場所(排出事業者の事業場所在地)と、降ろす場所(中間処理施設や最終処分場の所在地)を管轄する都道府県・政令市の両方の許可が必要です。例えば、千葉県の工場から出た廃棄物を埼玉県の処理施設へ運ぶ場合、その業者は千葉県と埼玉県の双方から収集運搬業の許可を得ている必要があります。

- 産業廃棄物の種類: 前述の20種類の産業廃棄物のうち、どの品目を取り扱うことができるかが定められています。申請時に取り扱う予定の品目を特定し、その品目ごとに許可を得ます。

- 特別管理産業廃棄物: 爆発性や毒性などを持つ「特別管理産業廃棄物」を扱う場合は、通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

- 積替え保管の有無: 収集した廃棄物を一時的に保管・仕分けする施設を持つかどうかで、業務の形態が大きく異なります。これは次の項目で詳しく解説します。

これらの事業範囲を超えた業務を行った場合、無許可営業と見なされ、厳しい罰則の対象となります。したがって、許可を取得する事業者は自社の事業計画に即した範囲で申請し、排出事業者は委託契約を結ぶ前に、必ず業者の許可証を確認して、委託内容が事業範囲に合致しているかをチェックしなければなりません。

「積替え保管」の有無による違い

産業廃棄物収集運搬業の事業範囲を語る上で、特に重要なのが「積替え保管」の有無です。これは業務の効率性や許可取得の難易度に大きく関わってきます。

| 項目 | 積替え保管なし(直行) | 積替え保管あり |

|---|---|---|

| 業務フロー | 排出元 →(運搬)→ 処理施設 | 排出元 →(運搬)→ 積替え保管施設 →(運搬)→ 処理施設 |

| 特徴 | 1つの排出元からまとまった量の廃棄物を運ぶ場合に効率的。 | 複数の排出元から少量ずつ収集し、まとめてから処理施設へ運ぶ場合に効率的。 |

| メリット | ・許可要件が比較的緩やか。・処理までのリードタイムが短い。 | ・運搬コストを削減できる可能性がある。・廃棄物の性状に応じた仕分けが可能。 |

| デメリット | ・少量多品種の収集には不向き。・運搬効率が悪い場合がある。 | ・許可要件(施設基準など)が非常に厳しい。・施設の維持管理コストがかかる。 |

| 許可の難易度 | 比較的容易 | 非常に高い |

「積替え保管なし」(直行)とは

「積替え保管なし」は、その名の通り、排出事業者のもとで収集した産業廃棄物を、他の場所で積み替えたり保管したりすることなく、直接、中間処理施設や最終処分場へ運搬する形態です。多くの収集運搬業者がこの形態で許可を取得しており、最も一般的な事業スタイルと言えます。

例えば、ある建設現場で発生したがれき類をダンプトラックに積み込み、そのまま最終処分場まで直行するのがこのケースです。この場合、運搬車両とその駐車場、事務所といった基本的な設備があれば許可を取得できる可能性があり、「積替え保管あり」に比べて許可のハードルは低くなります。

ただし、この形態は、一か所の排出元からある程度まとまった量の廃棄物が出る場合には効率的ですが、複数の小規模な排出元から少量ずつ廃棄物を回収するようなケースには不向きです。一台のトラックで複数の現場を回る場合でも、それぞれの廃棄物を混ぜることなく、仕切りを設けるなどして性状ごとに管理し、そのまま処理施設へ運ぶ必要があります。

「積替え保管あり」とは

「積替え保管あり」は、収集した産業廃棄物を自社が保有する専用の施設(積替え保管施設)に一旦運び込み、そこで一時的に保管したり、種類ごとに仕分けたりした上で、改めて大型車両などに積み替えて処理施設へ運搬する形態です。

この形態の最大のメリットは、運搬の効率化です。例えば、都心部の複数の小規模オフィスから排出される廃プラスチック類を、小型のトラックでこまめに回収し、郊外にある積替え保管施設に集約します。そして、そこで溜まった廃プラスチック類を大型トラック一台にまとめてリサイクル工場へ運ぶことで、輸送コストを大幅に削減できます。また、施設内で手作業による選別を行い、リサイクル価値の高いものを取り出すといった付加価値を生むことも可能です。

しかし、そのメリットの裏返しとして、許可の要件が格段に厳しくなります。積替え保管施設は、廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発生などを防止するための厳格な構造基準を満たさなければなりません。具体的には、

- 周囲に囲いが設けられていること

- 見やすい場所に産業廃棄物の保管場所である旨の表示があること

- 保管場所から汚水が流出しないよう、床面を不浸透性の材料(コンクリートなど)で覆い、排水溝やピットを設置すること

- ネズミの生息や蚊、ハエが発生しないようにすること

- 保管できる産業廃棄物の量の上限(保管上限)が定められ、それを超えてはならないこと

など、多岐にわたる規制があります。これらの基準を満たす施設を確保し、その維持管理を行うには多大なコストと手間がかかるため、「積替え保管あり」の許可を持つ業者は限られています。排出事業者として業者を選ぶ際には、その業者が「積替え保管あり」の許可を持っているか、そしてその施設が適正に管理されているかを確認することも、重要なチェックポイントとなります。

産業廃棄物収集運搬業許可の必要性

なぜ、産業廃棄物の収集運搬に「許可」が必要なのでしょうか。その根底には、廃棄物処理法が掲げる「生活環境の保全と公衆衛生の向上」という目的があります。産業廃棄物には、有害な化学物質を含んだり、悪臭や汚水を発生させたりするものも少なくありません。もし、専門的な知識や適切な設備を持たない者が安易に収集運搬を行えば、運搬中の飛散や流出、さらには処理コストを逃れるための不法投棄といった事態を招きかねません。

許可制度は、こうしたリスクを未然に防ぐためのセーフティネットです。事業を営むために必要な知識、経済的基盤、施設、そして遵法精神を持っているかどうかを、行政が事前に厳しく審査します。これにより、産業廃棄物が排出されてから最終処分されるまでの一連のプロセスを、信頼できる事業者に委ねることができるのです。

また、この許可制度は「排出事業者責任」の原則と密接に結びついています。前述の通り、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。排出事業者は、自ら処理する場合を除き、許可を持つ適正な処理業者に委託しなければなりません。つまり、許可を持つ業者に委託すること自体が、排出事業者が果たすべき法的義務の第一歩なのです。許可制度があるからこそ、排出事業者は安心して処理を委託できるパートナーを選ぶための客観的な基準を持つことができると言えます。

許可が必要になるケース

では、具体的にどのような場合に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのでしょうか。原則は非常にシンプルです。

「他人の産業廃棄物を、有償・無償を問わず、収集または運搬すること」

この条件に該当する場合、必ず許可が必要になります。ここで重要なポイントが2つあります。

一つ目は「他人」の産業廃棄物であるという点です。自社で排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、後述の通り原則として許可は不要です。しかし、親子会社やグループ会社であっても、法人が異なれば「他人」と見なされます。例えば、親会社Aの工場から出た廃棄物を、子会社Bが運搬する場合は、子会社Bは許可を取得しなければなりません。

二つ目は「有償・無償を問わず」という点です。運搬料金を受け取って事業として行う場合はもちろんですが、料金を受け取らない「サービス」の一環として運ぶ場合でも許可が必要です。例えば、建設工事の元請業者が、下請業者が排出した産業廃棄物を「ついでに」現場から運び出すような行為も、無許可で行えば違法となります。たとえ善意であったとしても、法律上は許されません。

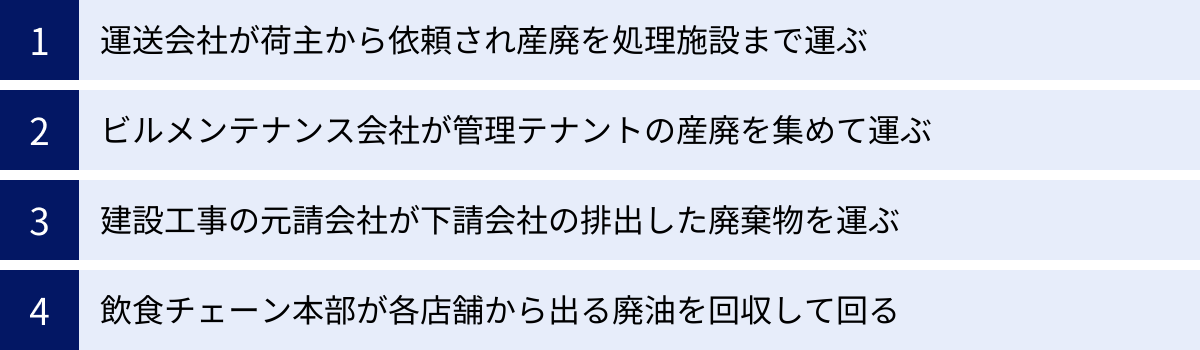

【許可が必要となる具体例】

- 運送会社が、荷主から依頼されて産業廃棄物を処理施設まで運ぶ。

- ビルメンテナンス会社が、管理する複数のテナントから排出される産業廃棄物を集めて運ぶ。

- 建設工事の元請会社が、下請会社が排出した廃棄物(元請自身の廃棄物と分別できない混合廃棄物を除く)を運ぶ。

- 複数の系列店を持つ飲食チェーンの本部が、各店舗から出る廃油を回収して回る。

これらのケースでは、必ず産業廃棄物を積み込むエリアと降ろすエリアを管轄する自治体の許可が必要となります。

許可が不要になるケース

一方で、特定の条件下では許可がなくても産業廃棄物を運搬できます。最も代表的なケースが「自社運搬」です。

「自社の事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、自社の従業員が、自社の車両を用いて運搬する場合」

この場合は、廃棄物処理法上の「自己処理」の一環と見なされ、収集運搬業の許可は不要です。例えば、自社の工場から出た汚泥を、自社の社員が運転する自社のトラックで、契約している処理施設まで運ぶといったケースがこれに該当します。

ただし、許可が不要だからといって、何でも自由に行えるわけではありません。自社運搬であっても、運搬時には以下の「産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面の備え付け義務」を守る必要があります。

- 車両への表示義務: 車体の両側面の見やすい位置に、「産業廃棄物収集運搬車」という文字と、排出事業者の氏名または名称、そして許可番号(許可業者の場合。自社運搬の場合は不要)を、識別しやすい色の文字で表示しなければなりません。

- 書面の携帯義務: 運搬する産業廃棄物の種類、数量、積載日、運搬先の事業場の名称・所在地などを記載した書面(マニフェストなど)を携帯しなければなりません。

これらの基準に違反した場合も罰則の対象となるため、注意が必要です。

このほか、例外的に許可が不要なケースとして、古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維といった、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(通称「専ら物(もっぱらもの)」)のみを扱う場合などが挙げられますが、解釈が複雑なため、基本的には「自社運搬以外は許可が必要」と理解しておくのが安全です。

無許可で営業した場合の罰則

産業廃棄物収集運搬業の許可を持たずに営業する行為は、廃棄物処理法における最も重い罰則の一つが科せられる重大な違反です。これは、無許可営業が不法投棄などの環境破壊に直結するリスクが極めて高いと見なされているためです。

具体的には、無許可で産業廃棄物収集運搬業を営んだ者には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」という非常に厳しい罰則が定められています。(参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条)

さらに、問題は無許可業者だけにとどまりません。無許可の業者とは知らずに処理を委託してしまった排出事業者も、罰則の対象となる可能性があります。これは「委託基準違反」に該当し、同様に「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」が科せられる場合があります。(参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十六条)

また、罰則だけでなく、行政は生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を命じる「措置命令」を出すことができます。例えば、無許可業者が不法投棄した場合、その業者だけでなく、委託した排出事業者に対しても、廃棄物の撤去などを命じることができるのです。この撤去費用は莫大な額に上ることもあり、企業の存続を揺るがしかねない経営リスクとなります。

「知らなかった」「許可証の確認を怠った」という言い訳は通用しません。だからこそ、排出事業者は委託先の業者が適切な許可を持っているかを自らの責任で確認することが、法的に、そして経営的に極めて重要なのです。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類と有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可は、一枚の許可証ですべての業務が行えるオールマイティなものではありません。取り扱う廃棄物の危険性や、事業の継続性に応じて、許可の種類が分かれており、また有効期限も定められています。事業者は自社の計画に合った適切な種類の許可を取得し、排出事業者は委託内容に応じて業者の許可証を詳細に確認する必要があります。

許可の体系は、主に以下の2つの軸で分類されます。

- 廃棄物の性質による分類: 通常の「普通産業廃棄物」と、特に危険性の高い「特別管理産業廃棄物」

- 時間的な制約: 許可の「有効期限」と、それを延長するための「更新手続き」

これらの違いを理解することは、適正な許可申請と、法令を遵守した委託の前提となります。特に、特別管理産業廃棄物については、その取り扱いに格段の注意が求められるため、許可制度もより厳格に設計されています。

普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物

産業廃棄物は、その性状や危険性に応じて「普通産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に大別され、収集運搬業の許可もそれぞれ別個に取得する必要があります。特別管理産業廃棄物の許可は、普通産業廃棄物の許可を内包するものではなく、完全に独立した許可制度です。

| 比較項目 | 普通産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |

|---|---|---|

| 定義 | 特別管理産業廃棄物以外のすべての産業廃棄物。 | 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの。 |

| 具体例 | 廃プラスチック類、がれき類、金属くず、汚泥(特定有害物質を含まないもの)など。 | 廃油(引火性廃油)、廃酸・廃アルカリ(pH2.0以下/12.5以上)、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(PCB、水銀、重金属等を含むもの)など。 |

| 許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |

| 許可要件 | 通常の要件。 | 普通産廃の要件に加え、より専門的な知識、飛散・流出を防ぐための専用車両や容器など、加重された要件が求められる。 |

| 講習会 | 普通課程 | 特別管理課程(より専門的な内容) |

| マニフェスト | 産業廃棄物管理票 | 特別管理産業廃棄物管理票 |

普通産業廃棄物

一般的に「産廃」と呼ばれるものの多くは、この普通産業廃棄物に該当します。廃棄物処理法で定められた20種類の産業廃棄物のうち、後述する特別管理産業廃棄物の基準に該当しないものがすべて含まれます。例えば、オフィスの移転で出る什器(金属くず、ガラスくず)、建設現場のがれき類、食品工場の製造過程で出る汚泥(有害物質を含まないもの)などがこれにあたります。これらを収集運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

特別管理産業廃棄物

一方、特別管理産業廃棄物は、その危険性の高さから、通常の産業廃棄物よりもさらに厳格な管理が求められるものです。法律では、具体的に以下のようなものが指定されています。

- 引火性廃油: 揮発油類、灯油類、軽油類など、引火の危険性がある廃油。

- 腐食性廃酸・廃アルカリ: 著しい腐食性を有する廃酸(pH2.0以下)や廃アルカリ(pH12.5以上)。

- 感染性産業廃棄物: 医療機関などから排出される、血液が付着した注射針やガーゼなど、人が感染するおそれのある病原体が含まれる、または付着している廃棄物。

- 特定有害産業廃棄物: PCB、水銀、カドミウム、六価クロム、ヒ素といった、人の健康や環境に重大な影響を及ぼす有害物質を一定基準以上含んだ汚泥やばいじんなど。

これらの特別管理産業廃棄物を収集運搬するためには、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」という、専用の許可が別途必要です。この許可を取得するための要件は、普通産業廃棄物よりも厳しく設定されています。例えば、受講すべき講習会はより専門的な「特別管理課程」となり、運搬車両や容器も、危険物の性質に応じて密閉できる構造であるなど、より高度な安全対策が求められます。

排出事業者は、自社から排出する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当しないかを正確に把握し、もし該当する場合は、必ず「特別管理」の許可を持つ業者に委託しなければなりません。

許可の有効期限と更新手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可は、一度取得すれば永久に有効なわけではありません。社会情勢や法改正に対応し、事業者が継続して適正な事業運営を行っているかを確認するため、有効期限が設けられています。

許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。この期間は、普通産業廃棄物、特別管理産業廃棄物ともに同じです。許可証には有効期間の満了日が明記されており、事業者はこの日までに更新手続きを完了させなければ、許可は失効してしまいます。

更新手続き

有効期間満了後も事業を継続するためには、期間が満了する前に「更新許可申請」を行う必要があります。申請の受付期間は自治体によって異なりますが、一般的には有効期間満了日の3ヶ月~2ヶ月前から受付が開始されます。

更新申請では、新規申請時と同様に、事業内容や財務状況、施設などが現在の許可要件に適合しているかが改めて審査されます。具体的には、直近の財務諸表の提出や、役員・株主の変更の有無、車両の入れ替えなどを届け出る必要があります。また、許可の更新にあたっては、代表者や役員などが5年ごとの「更新講習会」を修了していることが必須となります。

万が一、更新手続きを忘れたり、審査で不許可になったりした場合は、有効期間満了日の翌日からその許可は効力を失います。その状態で収集運搬業務を行えば、無許可営業として厳しい罰則の対象となるため、計画的な手続きが極めて重要です。

優良産廃処理業者認定制度と有効期間の特例

通常の有効期間は5年ですが、これには特例があります。それが「優良産廃処理業者認定制度」です。この制度は、遵法性、情報公開性、環境配慮への取り組みといった、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な事業者を、都道府県・政令市が認定するものです。

この優良認定を受けた事業者は、許可の有効期間が5年から7年に延長されるという大きなメリットがあります。これは、優良な事業者に対するインセンティブであると同時に、排出事業者が信頼性の高い業者を選びやすくするための仕組みでもあります。排出事業者にとっては、7年間の安定した契約が見込めるという利点があります。許可の更新手続きは事業者にとって負担が大きいため、この2年間の延長は経営上も大きな魅力と言えるでしょう。

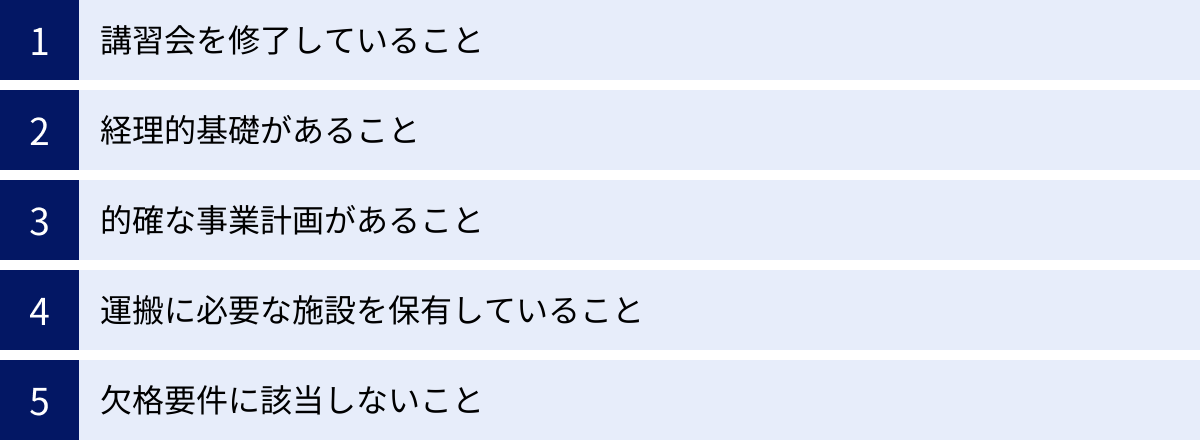

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための5つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、廃棄物処理法に定められた5つの主要な要件をすべてクリアする必要があります。これらの要件は、申請者が事業を安定的かつ適正に遂行する能力を有しているかを多角的に審査するために設けられています。申請を検討している事業者は、これらの要件を事前に十分に理解し、準備を進めることが不可欠です。

① 講習会を修了していること

許可を申請するためには、申請者(法人の場合は代表者または廃棄物処理業に関する権限を持つ役員、個人の場合は事業主本人)が、指定された講習会を修了していることが必須条件です。この講習会は、廃棄物処理法をはじめとする関連法規や、産業廃棄物の適正処理に関する専門知識を習得することを目的としています。

- 実施機関: 講習会は、全国で唯一の指定支援法人である公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。

- コースの種類: 取り扱う廃棄物の種類に応じて、以下のコースを選択して受講する必要があります。

- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規): これから初めて許可を取得する方向けのコースです。

- 普通課程: 普通産業廃棄物の収集・運搬課程

- 特別管理課程: 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程

- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新): 5年ごとの許可更新を行う方向けのコースです。

- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規): これから初めて許可を取得する方向けのコースです。

- 修了証の有効期間: 講習会を修了すると「修了証」が交付されます。この修了証には有効期間があり、新規許可申請用の有効期間は5年間、更新許可申請用の有効期間は2年間です。申請時にこの有効期間内である必要があります。

申請の準備を始めるにあたり、まずはこの講習会を受講し、修了証を取得することが最初のステップとなります。

② 経理的基礎があること

産業廃棄物処理事業は、安定した経営基盤がなければ継続できません。経営が悪化すれば、コスト削減のために不法投棄に走るなどの不適正処理を誘発するリスクが高まります。そのため、事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが許可の要件とされています。

この「経理的基礎」は、主に直近3年間の財務諸表によって判断されます。

- 利益の計上: 損益計算書において、自己資本(純資産)がプラスであること、かつ、経常利益がマイナスでない(赤字でない)ことが求められます。3期連続で赤字であるなど、継続的に損失を計上している場合は、事業の継続性が疑われる可能性があります。

- 債務超過の不存在: 貸借対照表において、負債の総額が資産の総額を上回る「債務超過」の状態でなはいことが原則です。債務超過は、会社の財産をすべて売却しても借金を返済できない状態であり、倒産のリスクが高いと見なされます。

もし、直近の決算で赤字を計上していたり、債務超過の状態にあったりする場合でも、直ちに不許可となるわけではありません。その場合は、事業の改善計画書や、公認会計士・中小企業診断士による経営診断書、金融機関からの融資証明書といった追加書類を提出し、今後の経営改善の見込みや資金調達能力を具体的に示すことで、許可が得られるケースもあります。

③ 的確な事業計画があること

申請者が、収集運搬業を適正かつ確実に行うための具体的な計画を持っていることも重要な要件です。これは、単なる思いつきや見切り発車で事業を始めるのではなく、廃棄物の流れを管理し、環境保全措置を講じながら業務を遂行できるかを審査するものです。

事業計画の的確性は、申請書に添付する「事業計画の概要」などの書類によって判断されます。主に以下の点が審査の対象となります。

- 取り扱う産業廃棄物の種類と量: どの種類の産業廃棄物を、年間どのくらいの量、取り扱う予定なのかを明確にする必要があります。

- 収集運搬の方法: どのような車両や容器を用いて、どのようなルートで運搬するのか。

- 運搬先の確保: 収集した産業廃棄物をどこで処理(中間処理・最終処分)するかが確定していることが極めて重要です。具体的には、委託を予定している処分業者の名称、所在地、そしてその業者が適切な処分業許可を持っていることを示す必要があります。自治体によっては、申請時点で処分業者との間で交わした「処分委託契約書(案)」や「処理承諾書」の提出を求められることもあります。

- 環境保全措置: 運搬中に廃棄物が飛散したり、悪臭や汚水が漏れたりすることを防ぐための具体的な対策(例:ダンプトラックのシートがけ、密閉容器の使用など)が計画されているか。

これらの事業計画が、申請者の持つ施設や人員、財務状況と照らし合わせて、実現可能かつ適正なものであると認められる必要があります。

④ 運搬に必要な施設を保有していること

事業計画を実行するための物理的な設備、すなわち「施設」を保有していることも必須の要件です。ここで言う「施設」には、運搬車両、容器、駐車場などが含まれます。

- 運搬車両: 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車を有している必要があります。例えば、粉状のものを運ぶなら天蓋付きのダンプトラック、液状のものを運ぶならタンクローリーなど、運搬する廃棄物の性状に応じた車両が必要です。また、それらの車両の使用権原(自己所有であれば車検証、リースであればリース契約書)を証明しなければなりません。

- 運搬容器: ドラム缶、フレキシブルコンテナバッグ、コンテナボックスなど、必要に応じて廃棄物を収納するための容器も、飛散・流出防止の観点から審査対象となります。

- 駐車場: 運搬車両を業務時間外に保管するための駐車場を確保している必要があります。車両の大きさに見合った十分なスペースがあり、その土地の使用権原(自己所有であれば登記簿謄本、賃貸であれば賃貸借契約書)を証明する書類の提出が求められます。

- 事務所: 営業活動を行うための事務所も必要です。必ずしも独立した物件である必要はありませんが、自宅兼事務所の場合は、居住スペースと事務スペースが明確に区分されていることが望ましいとされています。

これらの施設は、すべて許可を申請する事業者自身が使用権原を持っている必要があります。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

最後に、申請者自身(法人であれば役員や株主、政令で定める使用人を含む)が、廃棄物処理法で定められた「欠格要件」に該当しないことが絶対条件です。欠格要件は、廃棄物処理業界から不適格な者を排除し、業界全体の信頼性を確保するために設けられています。

主な欠格要件は以下の通りです。(参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第五項第二号)

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 廃棄物処理法やその他環境関連法令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等がその事業活動を支配する者も含む)。

- 産業廃棄物処理業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。

- 成年被後見人若しくは被保佐人。

これらの要件は、法人の場合、代表取締役や取締役、監査役といった役員だけでなく、議決権の5%以上を保有する株主や、支店長などの「政令で定める使用人」も対象となります。申請時には、これらの該当者全員について、住民票や登記されていないことの証明書、そして欠格要令に該当しない旨を誓約する「誓約書」の提出が求められます。一つでも該当する者がいる場合、許可は下りません。

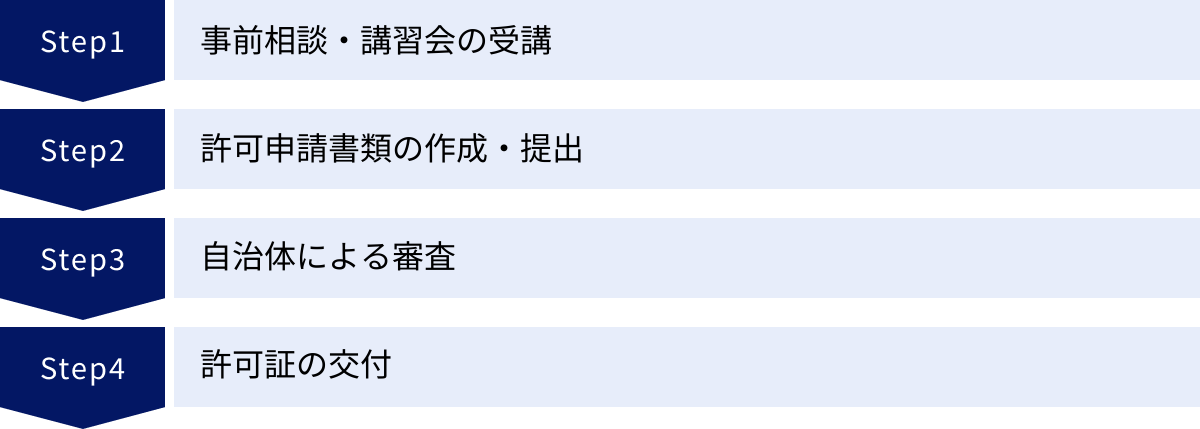

産業廃棄物収集運搬業許可の申請から交付までの流れ

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するプロセスは、事前の準備から書類作成、行政とのやり取りまで、複数のステップを踏む必要があります。一般的に、申請から許可証の交付までには数ヶ月を要するため、事業開始時期から逆算して計画的に進めることが重要です。

事前相談・講習会の受講

本格的な申請準備に入る前に、まず行うべきことが2つあります。

一つ目は、申請を予定している自治体の担当窓口(都道府県や政令市の産業廃棄物担当課)への事前相談です。廃棄物処理法という国の法律に基づいてはいるものの、許可申請の手続きや必要書類の様式、審査の細かな運用は、自治体ごとに「ローカルルール」が存在します。事前相談では、自社の事業計画を説明し、必要な書類や注意点について具体的に確認することができます。これにより、手戻りを減らし、スムーズな申請につながります。相談は予約制の場合が多いので、事前に電話などで確認しましょう。

二つ目は、前述のJWセンターが実施する「許可申請に関する講習会」の受講です。講習会の修了証は申請時の必須書類であり、これがないと申請自体が受理されません。講習会は開催日程や定員が決まっているため、早めにスケジュールを確認し、申し込みを済ませておく必要があります。講習を受講し、試験に合格して修了証が手元に届くまでには一定の時間がかかるため、申請準備の初期段階で着手するのが賢明です。

許可申請書類の作成・提出

講習会を修了し、事前相談で方向性が固まったら、次はいよいよ申請書類の作成です。これは許可申請プロセスの中で最も時間と労力がかかる部分です。

- 書類の収集と作成: 自治体のウェブサイトや窓口で入手した申請書様式に、必要事項を記入していきます。同時に、法人の登記事項証明書や役員の住民票、納税証明書、車検証の写しなど、数多くの添付書類を収集します。特に、法人の場合は定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」といった文言が含まれているかを確認し、もしなければ株主総会での決議を経て定款変更と登記を行う必要があります。

- 申請手数料の納付: 申請時には、自治体に対して審査手数料を納付する必要があります。手数料の額は法令で定められており、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の新規許可申請の場合は81,000円です。(参照:地方公共団体の手数料の標準に関する政令)納付方法は、現金や収入証紙など自治体によって異なります。

- 申請書の提出: すべての書類が揃ったら、管轄の自治体窓口に提出します。提出先は、産業廃棄物を積み込む場所(積込地)と降ろす場所(荷卸地)を管轄するすべての都道府県・政令市です。例えば、東京都で積み込み、埼玉県と千葉県の処理施設へ運搬する可能性がある場合は、東京都、埼玉県、千葉県の3つの自治体それぞれに申請を行い、許可を取得する必要があります。提出は持参が原則で、郵送は受け付けていない場合がほとんどです。

自治体による審査

申請書が受理されると、自治体の担当者による審査が始まります。この期間は、提出された書類の内容が許可要件をすべて満たしているか、欠格要件に該当しないかなどを詳細にチェックするものです。

- 標準処理期間: 申請が受理されてから許可または不許可の処分が下されるまでの標準的な期間として、おおむね60日前後(約2ヶ月)と設定している自治体が多くなっています。ただし、これはあくまで目安であり、申請内容の複雑さや、申請が集中する時期(年度末など)によっては、3ヶ月以上かかることもあります。

- 審査の内容: 審査は主に書面審査ですが、申請内容に応じて担当者が事務所や駐車場の現地確認に訪れることもあります。

- 補正指示: 書類の記載に不備があったり、内容に不明な点があったりした場合は、担当者から電話や書面で連絡があり、書類の修正(補正)や追加資料の提出を求められます。この補正に対応している期間は、上記の標準処理期間にはカウントされません。迅速かつ的確に対応することが、審査期間を長引かせないためのポイントです。

許可証の交付

すべての審査が完了し、申請内容に問題がないと判断されると、許可が下り、晴れて「許可証」が交付されます。自治体から許可通知の連絡があり、後日、窓口で受け取るか、郵送で送られてきます。

この許可証を受け取った時点から、正式に産業廃棄物収集運搬業者として営業を開始することができます。審査中や、許可が下りたという連絡があっただけの段階で営業を開始してしまうと、無許可営業と見なされるため、絶対にやめましょう。

交付された許可証は、許可番号、有効期限、許可品目などの重要情報が記載された、事業の根幹をなす証明書です。大切に保管し、取引先から提示を求められた際には、速やかに写しなどを提出できるようにしておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、非常に多くの書類が必要です。これらの書類は、申請者が許可要件(経理的基礎、施設、欠格要件非該当など)をすべて満たしていることを客観的に証明するために用いられます。必要な書類は自治体によって細部が異なる場合があるため、申請前には必ず申請先の自治体のウェブサイトや手引きで最新の情報を確認することが不可欠です。ここでは、一般的に必要とされる主な書類を解説します。

申請書

まず、申請の本体となる「産業廃棄物処理業許可申請書」が必要です。様式は各自治体で定められており、ウェブサイトからダウンロードできるのが一般的です。申請書には、申請者の基本情報、事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の有無など)を記載します。

添付書類

申請書には、その記載内容を裏付けるための多種多様な添付書類が必要です。これらは大きく「人」「物」「金」「計画」に関する証明書類に分類できます。

| 書類分類 | 具体的な書類名(一例) | 証明する内容 |

|---|---|---|

| 法人・個人に関する書類 | ・定款又は寄附行為の写し ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・役員及び株主等の住民票の写し(本籍地記載) ・役員及び株主等の登記されていないことの証明書 |

申請者の法人格、事業目的、役員の構成、欠格要件への非該当などを証明 |

| 経理的基礎に関する書類 | ・直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 ・直前3年分の法人税の納税証明書(その1) ・(赤字・債務超過の場合)事業改善計画書、経営診断書など |

財務状況の健全性、利益計上、債務超過でないこと、納税義務の履行などを証明 |

| 事業計画に関する書類 | ・事業計画の概要を記載した書類 | 廃棄物の種類、運搬量、運搬先、環境保全措置などの具体的な計画を説明 |

| 施設に関する書類 | ・運搬車両の写真(前後、側面) ・自動車検査証(車検証)の写し ・駐車場の土地の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し ・駐車場の位置図、平面図 ・運搬容器の写真(必要な場合) |

事業に使用する車両、駐車場などの施設を確保しており、その使用権原があることを証明 |

| 能力・知識に関する書類 | ・(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証の写し | 申請者が廃棄物処理に関する専門知識を有していることを証明 |

| 遵法性に関する書類 | ・申請者(役員等を含む)が欠格要件に該当しない旨の誓約書 | 申請者自身が法律を遵守する意思があることを宣誓 |

| その他 | ・運搬先の処分業者の許可証の写し、処理委託契約書(案)など | 収集した廃棄物の適正な処理ルートが確保されていることを証明 |

特に注意が必要な書類

- 住民票の写し: 役員や株主など、関係者全員分が必要です。必ず「本籍地」が記載されたものを取得してください。外国籍の方の場合は、国籍などが記載された住民票を提出します。

- 登記されていないことの証明書: 成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明する書類です。法務局で取得できます。これも関係者全員分が必要です。

- 定款: 法人の場合、事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」といった文言が明記されている必要があります。もし記載がなければ、株主総会を開いて定款を変更し、その登記を済ませてからでないと申請できません。

- 納税証明書: 法人税について未納がないことを証明するために提出します。税務署で取得できます。

これらの書類は、発行日から3ヶ月以内など有効期限が定められているものが多いため、計画的に収集する必要があります。書類の数が多く、内容も複雑なため、初めて申請を行う場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効な選択肢の一つです。

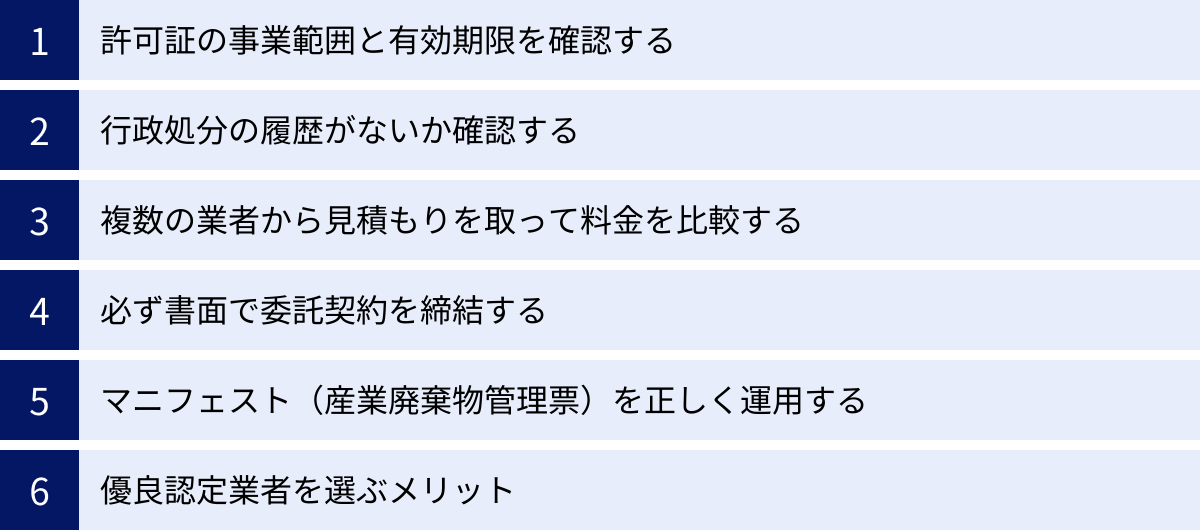

産業廃棄物収集運搬業者へ委託する際の注意点と選び方

ここからは視点を変え、産業廃棄物を排出する事業者が、収集運搬を業者に委託する際の注意点と、優良なパートナーを選ぶためのポイントについて解説します。前述の通り、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。業者に委託したからといって責任がなくなるわけではなく、むしろ「適切な業者を選び、正しく委託する」こと自体が排出事業者の重要な責任です。この責任を果たせなければ、厳しい罰則や行政処分の対象となるリスクがあります。

許可証の事業範囲と有効期限を確認する

業者選定において最も重要かつ基本的なステップは、産業廃棄物収集運搬業の「許可証」の写しを提出してもらい、その内容を自らの目で確認することです。口頭での「許可は持っています」という言葉を鵜呑みにするのは絶対に避けるべきです。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 許可の自治体: 自社の事業場(廃棄物を積み込む場所)を管轄する都道府県または政令市の許可を持っているか。

- 取り扱う産業廃棄物の種類: 委託したい廃棄物の品目(例:「廃プラスチック類」「がれき類」など)が、許可証の「事業の範囲」に明確に記載されているか。

- 特別管理産業廃棄物の該非: 委託したい廃棄物がPCBや感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物である場合、業者が「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか。

- 積替え保管の有無: 業者が収集した廃棄物を自社の施設で一時保管する場合、その業者が「積替え保管を含む」という条件で許可を得ているか。

- 有効期限: 許可証に記載された有効期限が切れていないか。契約期間中に有効期限が切れる場合は、更新手続きを確実に行う予定があるかを確認することも重要です。

これらの確認を怠り、許可の範囲外の処理を委託してしまった場合、それは無許可業者への委託と同じと見なされ、排出事業者も処罰の対象となります。

行政処分の履歴がないか確認する

過去に法令違反を犯し、行政処分(事業停止命令や許可取消など)を受けたことがある業者は、コンプライアンス意識に問題がある可能性があります。そのような業者に委託することは、将来的なトラブルに巻き込まれるリスクを高めます。

幸い、業者の行政処分履歴は、公的なデータベースで誰でも確認することができます。

- 環境省「産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報検索システム」: 全国の行政処分情報が検索できます。

- 各自治体のウェブサイト: 都道府県や政令市が、管轄内の業者に対する行政処分情報を個別に公開しています。

契約を結ぶ前に、これらの情報源を使って、委託を検討している業者の名称で検索し、過去に問題を起こしていないかを確認する一手間が、リスク管理上非常に有効です。

複数の業者から見積もりを取って料金を比較する

収集運搬にかかる費用は、適正な業者を選ぶ上での一つの判断材料となります。料金は、廃棄物の種類、性状(液体か固体かなど)、量、運搬距離、使用する車両の種類など、様々な要因で変動します。

そのため、1社だけでなく、2~3社程度の複数の業者から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討すること(相見積もり)をおすすめします。これにより、委託したい作業内容に対する料金の相場感を把握することができます。

ただし、料金の安さだけで業者を選ぶのは非常に危険です。極端に安い料金を提示する業者の裏には、コストを削減するために不法投棄や不適正な処理を行っている、あるいはそのリスクがある可能性が潜んでいます。見積もりを比較する際は、単に総額を見るだけでなく、料金の内訳(収集運搬費、処分費など)が明確に記載されているか、なぜその料金で提供できるのかを合理的に説明してくれるか、といった点も重視しましょう。適正な処理には、相応のコストがかかることを理解しておく必要があります。

必ず書面で委託契約を締結する

産業廃棄物の処理を委託する際には、事前に収集運搬業者および処分業者との間で「書面による委託契約」を締結することが、廃棄物処理法で義務付けられています。口約束や、注文書・請書だけのやり取りで済ませることは法律違反です。

この委託契約書には、法律で定められた必須記載事項があります。

- 委託する産業廃棄物の種類及び数量

- 契約の有効期間

- 委託者が受託者に支払う料金

- 受託者の事業の範囲(許可証の内容と一致していること)

- 運搬の最終目的地の所在地

- (積替え保管を行う場合)保管場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限

- 安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の区分

- 情報処理センター(電子マニフェスト)への登録に関する事項

契約書の内容が、実際の委託内容や業者の許可内容と一致しているかを十分に確認した上で、双方で記名・押印し、契約期間が終了した後も5年間は大切に保管しなければなりません。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)を正しく運用する

マニフェスト制度は、排出事業者が委託した産業廃棄物が、契約通りに、適正に運搬・処分されたか否かを、最終処分まで追跡・確認するための仕組みです。排出事業者には、マニフェストを正しく運用する義務があります。

- 交付: 廃棄物を引き渡す際に、必要事項を記入したマニフェスト(通常7枚複写の伝票)を収集運搬業者に交付します。

- 運搬・処分終了の確認: 収集運搬業者、処分業者から、それぞれの工程が終了したことを示すマニフェストの写し(B2票、D票、E票)が返送されてくるので、それを受け取って内容を確認します。

- 保管: 交付したマニフェスト(A票)と、返送されてきた各票を照合し、すべての処理が完了したことを確認した上で、一連の伝票を5年間保管します。

この一連の流れを怠ったり、虚偽の記載をしたりすると、罰則の対象となります。近年は、紙マニフェストに代わって、情報処理センターが運営するネットワークシステム「JWNET」を利用した電子マニフェストの普及が進んでいます。電子マニフェストは、報告のやり取りがオンラインで完結し、データの保管や行政への実績報告も容易になるなど、多くのメリットがあります。

優良認定業者を選ぶメリット

より信頼性が高く、安心して委託できる業者を選ぶための客観的な指標として、「優良産廃処理業者認定制度」があります。これは、通常の許可基準よりも厳しい遵法性、情報公開性、環境配慮の取り組みなどの基準をクリアした事業者を、都道府県などが認定する制度です。

排出事業者が優良認定業者に委託するメリットは数多くあります。

- 高い信頼性と安心感: 厳しい基準をクリアしているため、不適正処理のリスクが低く、コンプライアンスを重視した処理が期待できます。

- 情報の透明性: 認定業者は、許可内容、処理実績、財務諸表などの情報をインターネットで公表することが義務付けられているため、事業の透明性が高く、委託先として評価しやすいです。

- 事業の継続性: 許可の有効期間が7年と長いため、長期的に安定した取引が見込めます。

- リスク低減: 万が一、委託した廃棄物について不法投棄などがあった場合でも、排出事業者が優良認定業者に委託していたという事実は、排出事業者としての注意義務を果たしていたことを示す有力な証拠となり得ます。

優良認定業者は、環境省が運営するウェブサイト「産廃情報ネット(さんぱいくん)」で簡単に検索できます。業者選定の一つの有力な選択肢として、積極的に活用することをおすすめします。

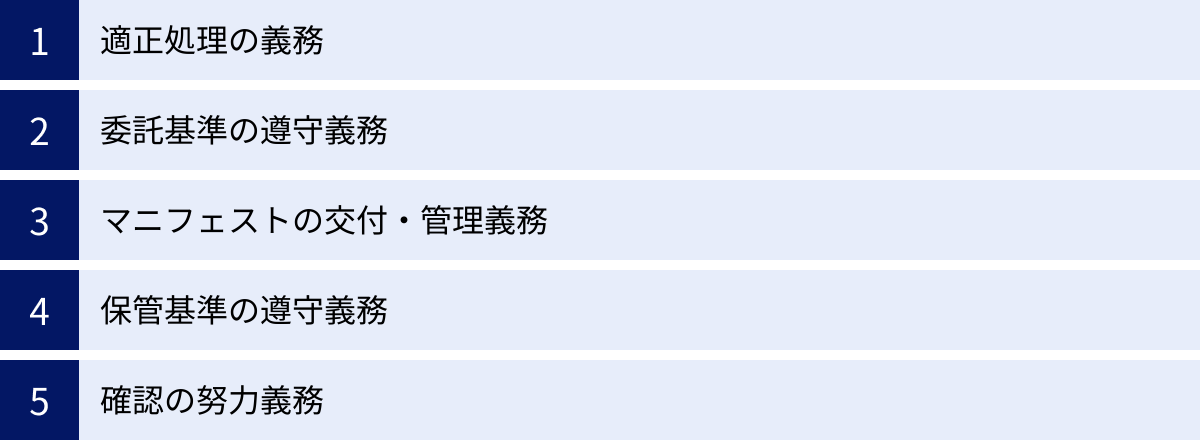

排出事業者に課せられる責任

これまでも繰り返し触れてきましたが、産業廃棄物処理における最も根幹となる原則は「排出事業者責任」です。廃棄物処理法第三条第一項には、次のように明確に定められています。

「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

この条文が意味するのは、産業廃棄物を排出した事業者は、その廃棄物が最終的に環境に影響を与えない形で処分されるまで、一貫して責任を負い続けるということです。収集運搬や処分を専門業者に委託した場合でも、その責任が業者に完全に移るわけではありません。「お金を払って業者に任せたから、あとは知らない」という考えは、法律上も倫理上も通用しないのです。

排出事業者に課せられる具体的な責任は、多岐にわたります。

- 適正処理の義務: 自ら処理するか、許可を持つ適正な業者に委託して、法令に定められた基準に従って処理する責任。

- 委託基準の遵守義務: 許可を持つ適正な業者を選定し、事前に書面で契約を締結する責任。

- マニフェストの交付・管理義務: 廃棄物の引き渡し時にマニフェストを交付し、処理の各工程が完了したことを最終処分まで確認し、伝票を保管する責任。

- 保管基準の遵守義務: 排出した産業廃棄物を自社で一時的に保管する場合、飛散や流出、悪臭の発生などを防止するための保管基準を守る責任。

- 確認の努力義務: 委託した産業廃棄物の処理が適正に行われているかについて、必要に応じて現地を確認するなど、状況を把握するよう努める責任。

これらの責任の中でも、排出事業者にとって最大のリスクとなり得るのは、委託先の業者が不法投棄などの不適正処理を行った場合の連帯責任です。

万が一、委託した業者が山中や空き地に廃棄物を不法投棄し、それが発覚した場合、行政は生活環境の保全上の支障を除去するため、その業者に対して原状回復(廃棄物の撤去など)を命じる「措置命令」を発動します。そして、その業者が倒産していたり、資力がなかったりして命令を履行できない場合、その措置命令は、処理を委託した排出事業者に対して下されることがあります。

不法投棄された大量の廃棄物の撤去には、数千万円から時には数億円もの莫大な費用がかかることもあり、企業の経営を根幹から揺るがす事態になりかねません。これは、適切な委託先の選定や管理を怠った排出事業者にも、不適正処理を誘発した原因の一端があると見なされるためです。

したがって、産業廃棄物の処理を委託するという行為は、単なる業務発注ではありません。自社の経営と社会的信用を守るための、極めて重要なリスクマネジメント活動なのです。信頼できる収集運搬業者をパートナーとして選び、日々の管理を徹底することこそが、排出事業者責任を全うするための唯一の道と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、「産業廃棄物収集運搬業」について、その定義や社会的役割から、許可取得の要件、申請プロセス、そして排出事業者が業者に委託する際の注意点まで、多角的に詳しく解説してきました。

産業廃棄物収集運搬業は、単に廃棄物を運ぶだけでなく、不法投棄を防止し、資源循環を促進することで、私たちの生活環境と社会基盤を支える、専門性と公共性の高い重要な事業です。 そのため、事業を始めるには、知識、経理的基礎、施設、遵法性といった厳しい要件をクリアし、行政から「許可」を得ることが不可欠となります。これから許可取得を目指す事業者は、この記事で解説した5つの要件や申請の流れを参考に、計画的な準備を進めることが成功の鍵となります。

一方で、産業廃棄物を排出する事業者には、その処理が完了するまでの一貫した「排出事業者責任」が課せられています。 この責任を果たすためには、信頼できるパートナー業者を選び、法に則った適切な委託管理を行うことが絶対条件です。業者選定の際には、以下の3つの基本を徹底することが、自社のコンプライアンスを守り、経営リスクを回避するために極めて重要です。

- 許可証の確認: 委託内容(自治体、品目、有効期限など)が業者の許可範囲と完全に一致しているか、必ず書面で確認する。

- 書面による契約: 法律で定められた事項を網羅した委託契約書を、必ず事前に締結する。

- マニフェストの運用: マニフェストを正しく交付・管理し、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを最後まで見届ける。

産業廃棄物の適正処理は、収集運搬業者と排出事業者の両者が、それぞれの役割と責任を正しく理解し、連携することによってはじめて成り立ちます。この記事が、産業廃棄物に関わるすべての関係者にとって、法令遵守と環境保全への意識を高める一助となれば幸いです。