事業活動を行う上で、避けては通れないのが産業廃棄物の処理です。製造業から建設業、医療機関、オフィスに至るまで、あらゆる現場で産業廃棄物は発生します。これらの廃棄物を適切に処理することは、法律で定められた企業の義務であり、社会的責任でもあります。

しかし、「どの処理業者に委託すれば良いのか分からない」「安さだけで選んでしまい、後でトラブルになったらどうしよう」といった不安を抱える担当者の方も少なくないでしょう。不適切な業者を選んでしまうと、不法投棄や環境汚染といった問題に巻き込まれ、企業の存続を揺るがす甚大なリスクを負うことになりかねません。

この記事では、企業の担当者が安心して産業廃棄物処理を委託できるよう、信頼できる優良な産業廃棄物処理業者の選び方を9つの具体的なポイントに沿って徹底的に解説します。さらに、複雑に思われがちな産業廃棄物処理業の許可の種類や確認方法、より良い業者を見極めるための「優良産廃処理業者認定制度」についても詳しく掘り下げます。

この記事を最後まで読めば、自社の状況に最適なパートナーとなりうる優良業者を見つけ出し、コンプライアンスを遵守しながら、環境配慮と企業価値向上を両立させるための具体的な知識とノウハウが身につきます。

目次

産業廃棄物処理業者とは

産業廃棄物処理業者とは、その名の通り、事業活動によって生じた「産業廃棄物」の収集、運搬、中間処理、最終処分などを専門に行う事業者のことです。排出事業者から委託を受け、廃棄物処理法をはじめとする各種法令に則って、廃棄物を適正に処理する役割を担っています。

産業廃棄物は、廃油、廃プラスチック類、金属くず、汚泥など、法律で定められた20種類に分類されます。さらに、その中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがあるものは「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な処理が求められます。

処理業者は、これらの多種多様な廃棄物を安全かつ環境に配慮した形で処理するための専門的な知識、技術、そして施設を有しています。彼らの業務は、単に「ゴミを片付ける」ことではありません。資源をリサイクルして新たな価値を生み出したり、有害な物質を無害化して環境負荷を低減したりと、現代社会の持続可能性を支える重要なインフラの一部と言えるでしょう。

排出事業者責任の重要性

産業廃棄物の処理を考える上で、絶対に忘れてはならないのが「排出事業者責任」という原則です。これは、「事業活動に伴って生じた廃棄物は、排出した事業者自らの責任において適正に処理しなければならない」という廃棄物処理法に定められた基本的な考え方です。

多くの事業者は、自社で処理施設を持たないため、産業廃棄物処理業者に処理を委託します。しかし、ここで非常に重要なのは、「業者に委託したからといって、排出事業者の責任がなくなるわけではない」という点です。

万が一、委託した業者が不法投棄や不適正な処理を行った場合、その監督責任は排出事業者に及びます。たとえ知らなかったとしても、「知らなかった」では済まされません。不法投棄された廃棄物の撤去費用を負担させられたり、厳しい行政処分や罰則(懲役や罰金)を科されたりする可能性があるのです。

具体的には、以下のような事態が考えられます。

- 措置命令: 都道府県知事から、不法投棄された廃棄物の除去などを命じられる可能性があります。これに従わない場合、罰則が科されます。

- 罰則: 無許可業者への委託や、マニフェスト(管理票)の不交付・虚偽記載などを行った場合、排出事業者自身が「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」という重い罰則の対象となります。法人の場合は、さらに厳しい「3億円以下の罰金」が科されることもあります。

- 社会的信用の失墜: 不祥事が報道されれば、企業のブランドイメージは大きく傷つきます。顧客や取引先からの信頼を失い、事業継続が困難になるケースも少なくありません。

このように、産業廃棄物処理業者の選定は、単なる業務委託先の選定ではありません。自社の将来を左右しかねない、極めて重要な経営判断なのです。だからこそ、価格の安さだけでなく、法令を遵守し、適正な処理を確実に行うことができる信頼性の高い「優良な」業者を、自らの目で厳しく見極める必要があります。排出事業者責任の重さを常に念頭に置き、慎重に業者選びを進めることが、企業のリスク管理の第一歩となります。

優良な産業廃棄物処理業者を選ぶべき理由

産業廃棄物処理業者を選ぶ際、なぜ「優良」であることにこだわる必要があるのでしょうか。その理由は、単に法令を遵守するという受動的な姿勢に留まらず、企業を積極的に守り、さらに成長させるための重要な戦略だからです。ここでは、優良な業者を選ぶべき具体的な理由を2つの側面から解説します。

不適切な処理によるリスクを回避するため

前述の「排出事業者責任」とも深く関連しますが、不適切な処理業者を選んでしまうと、企業は計り知れないリスクに晒されます。優良な業者を選ぶことは、これらのリスクに対する最も効果的な「保険」となります。

不適切な処理業者が引き起こす問題は、主に「不法投棄」と「不適正処理」の二つに大別されます。

- 不法投棄: 委託された廃棄物を、山中や空き地など許可されていない場所に不正に捨てる行為です。これは最も悪質な違反行為であり、発覚すれば委託した排出事業者も厳しい責任を問われます。処理費用を極端に安く提示してくる業者の中には、最初から不法投棄を目的としているケースも存在するため、注意が必要です。

- 不適正処理: 許可された施設で処理はするものの、その方法が基準を満たしていないケースです。例えば、焼却基準を満たさない設備で有害なダイオキシン類を排出したり、廃酸や廃アルカリを中和せずに河川に放流したりする行為が該当します。これも環境汚染に直結し、発覚すれば行政処分や改善命令の対象となります。

これらの問題が発覚した場合、排出事業者が直面する具体的なリスクは以下の通りです。

- 法的リスク:

- 措置命令と原状回復義務: 不法投棄された廃棄物の撤去や汚染された土壌の浄化などを命じられ、その費用は排出事業者が負担することになります。数千万円から数億円に上る莫大な費用が発生するケースも珍しくありません。

- 刑事罰: 無許可業者への委託やマニフェストの不正など、悪質なケースでは経営者や担当者が刑事罰(懲役・罰金)に処される可能性があります。

- 経済的リスク:

- 事業停止命令: 度重なる違反や悪質な事案に対しては、事業の全部または一部の停止を命じられることがあります。これは企業の収益基盤を根底から揺るがす深刻な事態です。

- 予期せぬコストの発生: 上記の原状回復費用に加え、弁護士費用やコンサルティング費用、新たな優良業者を探し再契約するためのコストなど、予期せぬ出費が重なります。

優良な産業廃棄物処理業者は、これらのリスクが限りなく低い、あるいはゼロに近い業者です。彼らは法令を熟知し、遵守するための厳格な社内体制を構築しています。適正な処理プロセスを確立し、それを証明するための記録管理(マニフェスト管理など)も徹底しています。優良業者を選ぶことは、こうした致命的なリスクから企業を確実に守るための、最も賢明な選択なのです。

企業価値と社会的信用を守るため

現代の企業経営において、利益の追求だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視する「ESG経営」や、国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」への貢献が、投資家や消費者から厳しく評価される時代になっています。産業廃棄物の適正処理は、まさにこのESGやSDGsの根幹に関わる重要なテーマです。

不適切な処理業者との関わりが明るみに出ることは、単なる法令違反に留まらず、企業の社会的信用を根底から覆す「レピュテーションリスク」に直結します。

- ブランドイメージの毀損: 「環境破壊に加担する企業」「コンプライアンス意識の低い企業」といったネガティブなレッテルが貼られ、長年かけて築き上げてきたブランドイメージが一瞬で崩壊する恐れがあります。

- 顧客・取引先の離反: 環境意識の高い消費者や、サプライチェーン全体でのコンプライアンスを重視する大手企業から、取引を停止されるリスクが高まります。

- 株価の下落と資金調達の困難化: ESG投資を重視する機関投資家からの評価が下がり、株価の下落や、融資・投資を受ける際の条件が厳しくなる可能性があります。

- 人材採用への悪影響: 企業の評判は、就職活動を行う学生や転職希望者にとっても重要な判断基準です。不祥事を起こした企業は、優秀な人材から敬遠され、採用活動が困難になります。

一方で、優良な産業廃棄物処理業者、特にリサイクルに積極的に取り組む業者をパートナーに選ぶことは、企業価値を向上させる絶好の機会となります。

- CSR活動・ESG評価の向上: 適正処理と高いリサイクル率を達成していることを、統合報告書やウェブサイトで積極的にアピールすれば、企業の環境に対する真摯な姿勢を示すことができ、ESG評価の向上に繋がります。

- 新たなビジネスチャンスの創出: 「ゼロエミッション(廃棄物ゼロ)」を達成した工場として、環境配慮を重視する新たな顧客層を獲得できる可能性があります。

- 従業員の士気向上: 自社が社会や環境に貢献しているという事実は、従業員のエンゲージメントやロイヤリティを高める効果も期待できます。

結論として、優良な産業廃棄物処理業者を選ぶことは、不祥事を防ぐ「守りのリスク管理」であると同時に、企業の社会的責任を果たし、持続的な成長を実現するための「攻めの経営戦略」でもあるのです。目先の処理コストの安さにとらわれず、長期的な視点で企業価値を守り、高めてくれる信頼できるパートナーを選ぶことが、現代の企業には強く求められています。

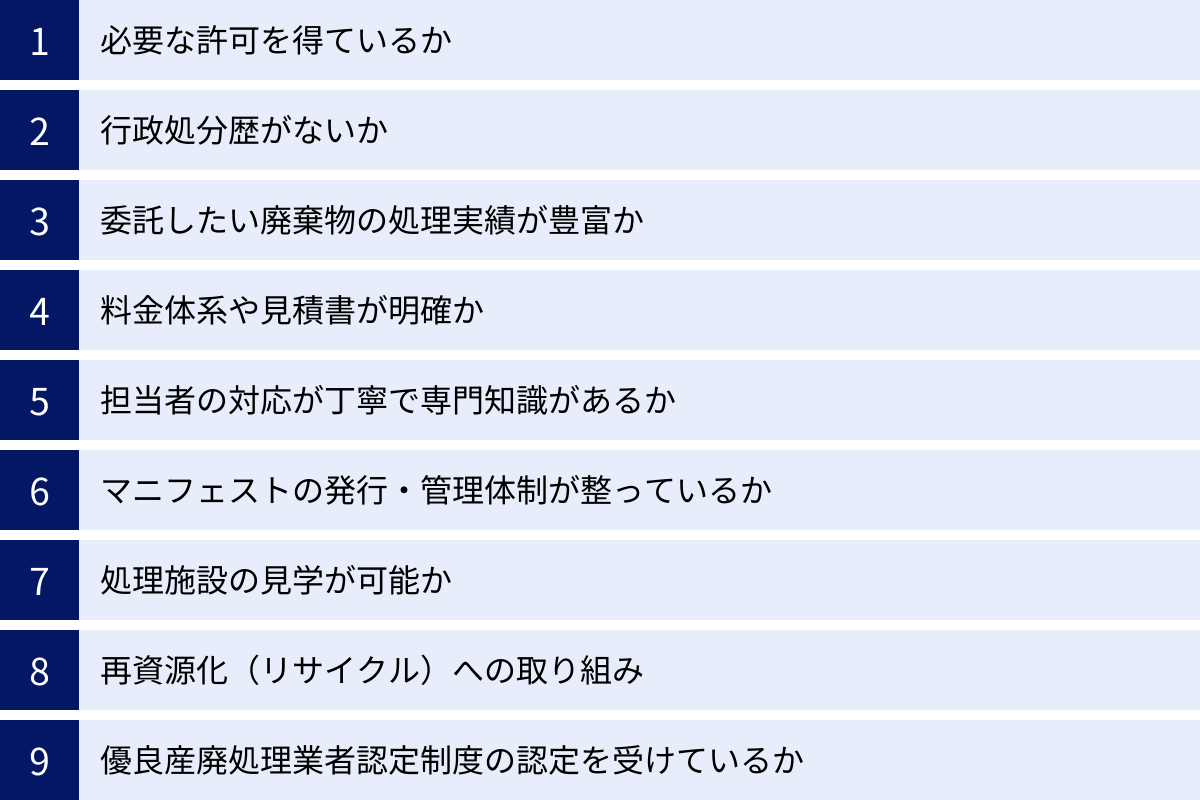

優良な産業廃棄物処理業者の選び方【9つのポイント】

信頼できる産業廃棄物処理業者を見極めるためには、複数の視点から総合的に評価することが不可欠です。ここでは、優良業者を選ぶために必ず確認すべき9つの重要なポイントを、具体的なチェック方法と合わせて詳しく解説します。

① 必要な許可を得ているか

これは最も基本的かつ絶対的な確認事項です。産業廃棄物処理業を営むには、事業を行う区域を管轄する都道府県知事(または政令市長)の許可が必ず必要です。無許可の業者に委託することは、廃棄物処理法違反となり、排出事業者にも重い罰則が科せられます。

確認すべき許可は、委託する業務内容によって異なります。

- 収集・運搬のみを委託する場合: 「産業廃棄物収集運搬業許可」

- 中間処理や最終処分を委託する場合: 「産業廃棄物処分業許可」

- 収集運搬と処分の両方を委託する場合: 上記の両方の許可

特に注意が必要なのは、収集運搬業の許可範囲です。許可は都道府県・政令市単位で発行されるため、廃棄物を排出する場所(積み込み地)と、処分場へ運搬する場所(荷降ろし地)の両方の都道府県(または政令市)の許可が必要になります。例えば、東京都で排出した廃棄物を埼玉県の処分場へ運ぶ場合、その運搬業者は東京都と埼玉県の両方の収集運搬業許可を持っている必要があります。

この許可の有無は、業者から提示される「許可証の写し」で必ず確認しましょう。後の章で詳しく解説しますが、許可証には有効期限や取り扱い可能な廃棄物の種類なども記載されているため、隅々まで目を通すことが重要です。

② 行政処分歴がないか

過去に法令違反を犯し、行政処分(事業停止命令や改善命令など)を受けたことがある業者は、コンプライアンス体制に問題がある可能性が高いと言えます。信頼できるパートナーを選ぶためには、過去の行政処分歴の有無を必ず確認しましょう。

行政処分情報は、以下の方法で確認できます。

- 産廃情報ネット: 環境省の指導のもと、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する全国の産業廃棄物処理業者の情報検索サイトです。業者名で検索すると、許可情報と合わせて行政処分情報も閲覧できます。

- 管轄自治体のウェブサイト: 各都道府県や政令市のウェブサイトでも、管内の業者の行政処分情報が公開されています。

もし候補の業者が過去に行政処分を受けていた場合、その内容(いつ、どのような理由で、どんな処分を受けたか)を詳しく確認し、現在は改善されているのかを慎重に判断する必要があります。基本的には、直近5年以内に行政処分歴のないクリーンな業者を選ぶことが賢明です。

③ 委託したい廃棄物の処理実績が豊富か

産業廃棄物には多種多様な種類があり、それぞれ特性や処理方法が異なります。例えば、腐食性の高い廃酸、引火性のある廃油、感染性のリスクがある医療廃棄物など、特殊な取り扱いが必要なものも少なくありません。

そのため、自社が排出する廃棄物の種類について、豊富な取り扱い実績と専門知識を持つ業者を選ぶことが非常に重要です。実績のある業者は、その廃棄物に最適な処理方法やリサイクル手法を熟知しており、より安全で効率的な処理を提案してくれます。また、関連法規の改正などにも精通しているため、コンプライアンス面でも安心です。

実績の確認方法としては、業者のウェブサイトで公開されている処理品目や事例を確認したり、直接担当者にヒアリングしたりすることが有効です。特に同業他社の処理実績が豊富であれば、信頼できる可能性が高いと言えるでしょう。

④ 料金体系や見積書が明確か

処理コストは業者選びの重要な要素ですが、「安かろう悪かろう」では元も子もありません。重要なのは、料金体系が明瞭であり、提示された見積書の内容が詳細で分かりやすいことです。

優良な業者の見積書には、通常、以下のような項目がきちんと明記されています。

- 収集運搬費: 車両の種類、距離、頻度などに基づく料金

- 処分費: 廃棄物の種類、重量(kg)や体積(m3)あたりの単価

- マニフェスト発行費: 紙または電子マニフェストの発行にかかる費用

- その他諸経費: 容器代、作業員の人件費など

逆に、「一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりしか提示しない業者は注意が必要です。後から「これは別料金です」と追加請求されたり、不透明な費用の裏で不適正な処理が行われたりするリスクがあります。複数の業者から相見積もりを取り、料金だけでなく、その内訳の透明性を比較検討することが大切です。極端に安い見積もりを提示してくる業者には、なぜその価格が実現できるのか、その根拠を詳しく質問してみましょう。

⑤ 担当者の対応が丁寧で専門知識があるか

業者選定の過程で窓口となる営業担当者の質は、その会社全体の姿勢を映す鏡です。質問に対して迅速かつ的確に回答してくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、廃棄物処理に関する法令知識が豊富かなど、担当者の対応を注意深く観察しましょう。

信頼できる担当者は、単に処理を受けるだけでなく、排出事業者の状況をヒアリングした上で、コスト削減やリサイクル率向上に繋がるような積極的な提案をしてくれます。例えば、「この廃棄物は分別すれば有価物として買い取れますよ」「こちらの容器に変えれば運搬効率が上がります」といった提案力も、優良な業者を見極める重要なポイントです。レスポンスが遅い、質問に曖昧な答えしか返ってこない、といった担当者の場合は、その業者との長期的な付き合いは避けた方が無難でしょう。

⑥ マニフェストの発行・管理体制が整っているか

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物が排出されてから最終処分されるまでの一連の流れを記録し、適正処理を確認するための重要な伝票です。排出事業者には、マニフェストの交付と、処理業者から返送される写しの保管が法律で義務付けられています。

したがって、委託する業者がマニフェスト制度を正しく理解し、その発行・管理を徹底する体制を整えているかは、必ず確認しなければなりません。近年普及が進んでいる電子マニフェストに対応しているかどうかも確認ポイントです。電子マニフェストは、報告業務の効率化や法令遵守、データの透明性確保に繋がるため、対応している業者は管理意識が高いと評価できます。

⑦ 処理施設の見学が可能か

「百聞は一見に如かず」という言葉通り、契約前に処理施設を実際に見学させてもらえるかどうかは、その業者の透明性と信頼性を測る上で非常に有効な手段です。自社の廃棄物がどのように処理されるのかを直接目で見て確認することで、安心して委託できます。

見学を快く受け入れてくれる業者は、自社の処理プロセスに自信を持っている証拠です。見学時には、以下のような点をチェックしましょう。

- 施設の整理整頓: 施設内が清潔に保たれ、廃棄物が種類ごとに適切に分別・保管されているか。

- 従業員の対応: 従業員が安全に配慮して作業しているか、挨拶などの対応はしっかりしているか。

- 設備の状況: 処理設備が適切にメンテナンスされているか。

- 環境・安全対策: 悪臭や騒音、粉じんなどに対する対策が講じられているか。

逆に、何かと理由をつけて見学を断る業者は、何か隠したいことがある可能性も否定できないため、慎重な判断が必要です。

⑧ 再資源化(リサイクル)への取り組み

現代の廃棄物処理は、単なる「処分」から「資源循環」へとシフトしています。廃棄物をできるだけリサイクルし、環境負荷を低減しようとする姿勢は、優良な業者を見極めるための重要な指標です。

業者のウェブサイトやパンフレットで、リサイクル率の目標や実績、具体的なリサイクル手法(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルなど)について確認しましょう。高いリサイクル技術を持つ業者に委託することは、企業の環境貢献(CSR活動)に直結し、企業イメージの向上にも繋がります。また、廃棄物によっては有価物として買い取ってもらえる場合もあり、処理コストの削減に繋がる可能性もあります。

⑨ 優良産廃処理業者認定制度の認定を受けているか

これは、優良な業者を見つけるための最も分かりやすく、信頼性の高い指標の一つです。「優良産廃処理業者認定制度」とは、遵法性や事業の透明性、環境への配慮など、国が定めた厳しい基準をクリアした業者を、都道府県・政令市が認定する制度です。

この認定を受けている業者は、第三者機関から「優良」であるとのお墨付きを得ていることになります。認定の有無は「産廃情報ネット」で簡単に確認できます。数ある業者の中から候補を絞り込む際に、まずはこの優良認定業者から検討を始めるのも非常に効率的な方法です。この制度については、後の章でさらに詳しく解説します。

産業廃棄物処理業の許可を徹底解説

産業廃棄物処理業者を選ぶ上で、その業者が保有する「許可」の内容を正しく理解することは不可欠です。許可は、業者がどのような業務を、どの範囲で、どの種類の廃棄物を対象に行えるかを法的に定めたものであり、委託契約の根幹をなす情報です。ここでは、許可の種類から確認方法、許可証で見るべきポイントまでを分かりやすく解説します。

許可の種類

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて「収集運搬業」と「処分業」の2つがあり、さらに取り扱う廃棄物の種類によって「通常」のものと「特別管理」のものに分かれます。

| 許可の種類 | 業務内容 |

|---|---|

| 産業廃棄物収集運搬業 | 排出事業者から廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬する事業。廃棄物を自社の施設で一時的に保管・仕分けする「積替え保管を含む」許可と、直接運搬するのみの「積替え保管を含まない」許可がある。 |

| 産業廃棄物処分業 | 廃棄物の処分を行う事業。物理的・化学的・生物学的な方法で減量化・安定化・無害化する「中間処理業」と、埋め立てなどを行う「最終処分業」に大別される。 |

| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 爆発性、毒性、感染性などを持つ特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う事業。通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が設けられている。 |

| 特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物の処分を行う事業。高度な処理技術と安全管理体制が求められる。 |

産業廃棄物収集運搬業

この許可は、廃棄物をトラックなどで運ぶために必要です。重要なのは、許可が都道府県・政令市単位で発行される点です。前述の通り、廃棄物を積み込む場所と、それを降ろす場所の両方の自治体の許可が必要です。例えば、A県の工場からB県の中間処理施設へ運ぶ場合、その運搬業者はA県とB県の両方の収集運搬業許可を保有していなければなりません。

産業廃棄物処分業

この許可は、廃棄物を破砕、焼却、中和、脱水、溶融、埋め立てといった方法で処分するために必要です。処分業の許可は、その処理施設が設置されている場所の都道府県知事(または政令市長)が発行します。処分業は、リサイクルや減量化を目的とする「中間処理業」と、それ以上処理できないものを埋め立てる「最終処分業」に分かれています。委託する際は、自社の廃棄物がどのような中間処理を経て、最終的にどこで最終処分されるのかまで把握することが望ましいです。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

廃PCB、廃石綿(アスベスト)、感染性医療廃棄物、特定の廃油や廃酸など、人の健康や環境に重大な影響を及ぼす可能性のある「特別管理産業廃棄物」を運搬するための許可です。通常の収集運搬業許可では、これらの廃棄物を運ぶことはできません。

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物を無害化・安定化させるための処分を行う許可です。例えば、医療廃棄物を滅菌処理したり、有害な重金属を含む汚泥を無害化したりするための専門的な施設と技術が求められます。

排出事業者は、自社が排出する廃棄物が「通常」か「特別管理」かを正確に把握し、それぞれに対応した許可を持つ業者に委託しなければなりません。

許可の確認方法

候補となる業者が適切な許可を持っているかを確認するには、主に3つの方法があります。

許可証の写しで確認する

最も確実な方法です。業者に依頼すれば、通常は速やかに提供してくれます。契約前には必ず許可証の写しを入手し、その内容を精査しましょう。優良な業者であれば、ウェブサイト上で許可証を公開していることもあります。

産廃情報ネットで検索する

環境省の指導のもと運営されている「産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)」は、全国の許可業者情報を検索できる非常に便利なデータベースです。業者名や地域、許可番号などから検索でき、許可の種類、取り扱い品目、有効期限、行政処分歴などをオンラインで確認できます。

参照:公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 産廃情報ネット

自治体のホームページで確認する

許可を発行している各都道府県や政令市のウェブサイトでも、管轄内の許可業者の一覧や検索システムが提供されている場合があります。最新の許可情報や行政処分情報を確認する際に役立ちます。

許可証で必ず確認すべき3つの項目

業者から許可証の写しを入手したら、以下の3つの項目は特に注意深く確認してください。これらの情報が、自社の委託内容と一致していることが絶対条件です。

① 事業の範囲

許可証には、許可されている事業の範囲が具体的に記載されています。

- 収集運搬業の場合: 「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」または「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)」といった記載があります。また、どの自治体(都道府県・政令市)の許可なのかも確認します。

- 処分業の場合: 「産業廃棄物処分業(中間処理)」や「産業廃棄物処分業(最終処分)」と記載され、具体的な処理方法(焼却、破砕、脱水など)が明記されています。

自社が依頼したい業務内容と、許可証に記載された事業の範囲が合致しているかを確認します。

② 取り扱い可能な産業廃棄物の種類

これが最も重要なチェックポイントです。許可証には、その業者が取り扱うことを許可された産業廃棄物の品目が具体的にリストアップされています。例えば、「汚泥」「廃油」「廃プラスチック類」「金属くず」「がれき類」などです。

自社が排出し、処理を委託したい廃棄物の品目が、このリストに正確に含まれているかを必ず確認してください。もしリストにない廃棄物の処理を委託してしまうと、無許可業務への委託となり、排出事業者も罰せられます。「廃プラスチック類」と一括りにされていても、「自動車等破砕物を除く」といった限定条件が付いている場合もあるため、細部まで見落とさないように注意が必要です。

③ 許可の有効期限

産業廃棄物処理業の許可には有効期限があります。通常は5年間です(後述する優良認定業者の場合は7年間)。契約しようとしている時点で、許可の有効期限が切れていないか、また、契約期間中に期限切れになる可能性がないかを確認しましょう。業者は通常、期限が切れる前に更新手続きを行いますが、念のため確認しておくことがリスク管理に繋がります。期限切れの業者に委託することは、無許可業者への委託と同じく法令違反となります。

より良い業者選びの鍵「優良産廃処理業者認定制度」

数多くの産業廃棄物処理業者の中から、真に信頼できるパートナーを見つけ出すのは容易なことではありません。そこで、客観的で信頼性の高い判断基準として非常に役立つのが、環境省が創設した「優良産廃処理業者認定制度」です。この制度を理解し活用することで、業者選定の精度を格段に高めることができます。

優良産廃処理業者認定制度とは

優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取り組みに優れた産業廃棄物処理業者を、都道府県・政令市が審査し、認定する制度です。2011年4月1日から開始されました。

参照:環境省 優良産廃処理業者認定制度

この制度は、排出事業者が安心して委託できる優良な業者を判別しやすくすると同時に、処理業者側にもコンプライアンスや環境配慮への取り組みを促進させるインセンティブを与えることを目的としています。いわば、国が「この業者は信頼できますよ」とお墨付きを与えているようなものであり、排出事業者にとっては非常に分かりやすい選択基準となります。

認定を受けるためには、後述する厳しい基準をすべて満たした上で、申請を行い、自治体による審査を通過する必要があります。そのため、認定を受けている業者は、業界の中でも特に意識が高く、優れた運営体制を持つ事業者であると言えます。

優良認定業者を選ぶメリット

排出事業者が、この優良認定制度の認定を受けた業者(以下、優良認定業者)に処理を委託することには、数多くのメリットがあります。

- 信頼性の担保(最大のメリット):

これが最も大きなメリットです。国が定めた厳しい基準(遵法性、情報公開、環境への取り組みなど)をクリアしているため、不法投棄や不適正処理といったリスクが極めて低いと判断できます。業者選定にかかる排出事業者の手間やリスクを大幅に軽減できます。 - 許可の有効期間が長い:

通常の産業廃棄物処理業の許可有効期間が5年であるのに対し、優良認定業者の許可有効期間は7年に延長されます。これは、業者の事業継続性が安定していることの一つの証左でもあります。 - 委託契約手続きの簡素化(一部):

優良認定業者に処理を委託する場合、本来、委託契約書に添付が必要な許可証の写しを省略できます。(ただし、実務上は確認のために添付を求めるケースが一般的です)。 - マニフェスト(A票)の記載事項の簡素化:

紙マニフェストを交付する際、本来は記載が必要な「優良認定業者である旨」の項目について、記載を省略できる場合があります。 - 企業の環境貢献(CSR)のアピール:

リサイクルや環境保全に積極的に取り組む優良認定業者をパートナーとして選ぶことは、自社の環境に対する姿勢を社外に示す上で有効なアピールになります。企業の統合報告書やウェブサイトなどで、「廃棄物処理は優良認定業者に委託しています」と公表することで、ESG評価の向上にも繋がります。

手続きの簡素化もメリットではありますが、それ以上に、コンプライアンス違反のリスクを最小限に抑え、企業の社会的信用を維持・向上できるという点が、優良認定業者を選ぶ最大の理由と言えるでしょう。

優良認定の主な基準

では、どのような基準をクリアすれば優良認定業者として認められるのでしょうか。主な基準は以下の通りで、これらすべてを満たす必要があります。

| 認定基準の分類 | 具体的な基準内容 |

|---|---|

| 遵法性 | 申請時点において、廃棄物処理法に基づく事業停止命令などの不利益処分を過去5年間受けていないこと。これは、継続的に法令を遵守してきた実績の証明です。 |

| 事業の透明性 | 法人情報、許可内容、処理施設の能力や処理状況、財務諸表といった企業情報をインターネットで公開し、かつ頻繁に更新していること。排出事業者がいつでも業者の情報を確認できる体制が求められます。 |

| 環境配慮の取組 | ISO14001(環境マネジメントシステム)や、より中小企業向けに策定されたエコアクション21などの第三者機関による環境認証を取得していること。環境負荷低減への具体的な取り組みが評価されます。 |

| 電子マニフェスト | 廃棄物処理のトレーサビリティと透明性を高める電子マニフェストシステム(JWNET)に加入していること。ITを活用した適正管理体制が求められます。 |

| 財務体質の健全性 | 自己資本比率がプラスであることや、直近3年間の経常利益の平均値がゼロ以上であること、税金や社会保険料の滞納がないことなど、健全な財務状況が求められます。 |

これらの基準を見てわかる通り、優良認定を受けることは決して簡単ではありません。継続的な遵法実績、積極的な情報公開、環境への投資、そして安定した経営基盤が揃って初めて認定されるのです。だからこそ、「優良認定」のマークは、信頼できる業者を見分けるための強力な羅針盤となるのです。業者を探す際には、まず「産廃情報ネット」で優良認定業者を検索してみることを強くお勧めします。

産業廃棄物処理業者の探し方

自社に最適な優良産業廃棄物処理業者を見つけるためには、どのようなアプローチがあるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。複数の方法を組み合わせることで、より効果的に候補業者をリストアップできます。

インターネットで検索する

現在、最も一般的で手軽な方法がインターネット検索です。多くの処理業者が自社のウェブサイトを持っており、事業内容や許可情報、強みなどを公開しています。

検索のコツ:

- キーワードを具体的にする: 単に「産業廃棄物処理」と検索するのではなく、「地域名(例:東京都中央区)」「廃棄物の種類(例:汚泥、廃プラスチック)」「求める条件(例:リサイクル、持ち込み)」などを組み合わせると、より自社のニーズに合った業者を見つけやすくなります。

- (例)「横浜市 廃油 少量 回収」「大阪 建設系廃棄物 リサイクル」「福岡 医療廃棄物 処理業者」

- 専門サイトを活用する: 前述の「産廃情報ネット」は、全国の許可業者を網羅的に検索できるため非常に有用です。許可の種類や優良認定の有無で絞り込み検索もできるため、最初のスクリーニングに最適です。

メリット:

- 手軽に、いつでもどこでも情報収集ができる。

- 多くの業者の情報を一覧で比較検討しやすい。

- 業者のウェブサイトから、事業の透明性や情報発信への姿勢をある程度推測できる。

デメリット:

- 情報量が膨大で、どの業者が本当に良いのか判断が難しい場合がある。

- ウェブサイトの情報が古かったり、実態と異なっていたりする可能性もゼロではない。

- 検索結果の上位に表示される業者が、必ずしも最も優良な業者とは限らない。

インターネットで探す場合は、ウェブサイトの情報だけで判断せず、必ず次のステップとして問い合わせや見積もり依頼、施設見学などを行い、多角的に評価することが重要です。

取引先や同業者から紹介してもらう

すでに産業廃棄物処理業者と付き合いのある取引先や、同じ業界の他社に紹介してもらうのも非常に有効な方法です。特に、自社と同じような種類の廃棄物を排出している同業者からの情報は、信頼性が高く、参考になります。

紹介を依頼する際のポイント:

- どのような経緯でその業者と契約したのか。

- その業者の良い点(対応の速さ、提案力、コストパフォーマンスなど)。

- 逆に、不満な点や改善してほしい点はあるか。

- 担当者の人柄や専門知識はどうか。

メリット:

- 実際に利用している企業からの「生の声」が聞けるため、信頼性が非常に高い。

- 自社の業界や廃棄物の特性を理解している業者を紹介してもらえる可能性が高い。

- 紹介であるため、初期のコミュニケーションがスムーズに進みやすい。

- 悪質な業者を紹介されるリスクが低い。

デメリット:

- 紹介してもらった手前、断りにくいという心理的な負担が生じることがある。

- 紹介された業者が、必ずしも自社のニーズ(コスト、サービス範囲など)に完全に合致するとは限らない。

- 周りに適切な紹介元がいない場合、この方法は使えない。

紹介された場合でも、鵜呑みにせず、必ず自社の基準(本記事で解説した9つのポイントなど)に照らし合わせて、客観的に評価する姿勢が大切です。あくまで有力な候補の一つとして捉え、他の方法で見つけた業者とも比較検討しましょう。

自治体に問い合わせる

産業廃棄物処理業の許可を管轄しているのは、都道府県や政令市です。そのため、自治体の廃棄物対策や産業廃棄物指導を担当する部署に問い合わせると、管内の許可業者に関する情報を提供してくれる場合があります。

問い合わせのポイント:

- 自社の所在地と、排出する廃棄物の種類を正確に伝える。

- 「優良産廃処理業者認定制度」の認定業者リストや、リサイクルに積極的な業者のリストなど、特定の条件に合った情報がないか尋ねてみる。

メリット:

- 公的機関からの情報であるため、信頼性が高い。

- 地域の条例や指導方針に詳しい担当者から、ローカルな情報を得られる可能性がある。

- 少なくとも、無許可業者を紹介される心配はない。

デメリット:

- 自治体はあくまで中立的な立場のため、特定の業者を「推薦」することはない。基本的には業者リストの提供に留まることが多い。

- どの業者が自社に最適か、最終的な判断は自分たちで行う必要がある。

- 対応は自治体によって異なり、必ずしも詳細な情報が得られるとは限らない。

この方法は、特に地域に根差した中小の優良業者を探す際に有効な場合があります。インターネット検索や紹介と並行して、情報源の一つとして活用するのが良いでしょう。

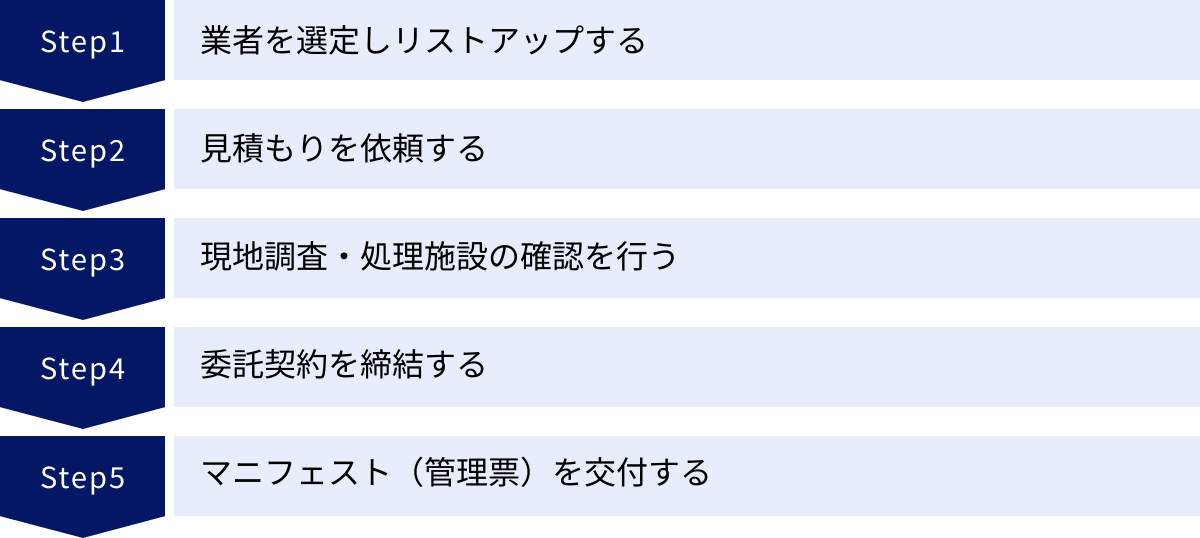

産業廃棄物処理を委託する5ステップ

優良な産業廃棄物処理業者の候補が見つかったら、次は実際に契約を結ぶまでの具体的なステップに進みます。焦って契約すると後々のトラブルの元になりかねません。以下の5つのステップを順に、かつ慎重に進めることが、良好なパートナーシップを築く鍵となります。

① 業者を選定しリストアップする

まずは、前章で解説した「業者の探し方」を用いて、自社のニーズに合いそうな候補業者を3〜5社程度リストアップします。この段階では、以下の点を基準にスクリーニングを行います。

- 許可の確認: 自社の排出場所と運搬先、委託したい廃棄物に対応した許可を保有しているか。

- 事業所の所在地: 自社の事業所から地理的に離れすぎていないか(収集運搬コストに影響するため)。

- ウェブサイトの確認: 事業内容、企業理念、リサイクルへの取り組み、情報公開の姿勢などを確認し、信頼できそうか第一印象を判断する。

- 優良認定の有無: 「産廃情報ネット」で優良認定を受けている業者を優先的にリストアップする。

このリストが、今後の比較検討の土台となります。

② 見積もりを依頼する

次に、リストアップしたすべての業者に連絡を取り、見積もりを依頼します。これは「相見積もり」と呼ばれ、適正な価格相場を把握し、業者ごとのサービス内容を比較するために非常に重要です。

見積もり依頼時に伝えるべき情報:

- 会社名、担当者名、連絡先

- 廃棄物の排出場所の住所

- 委託したい産業廃棄物の正確な種類と性状(例:水分の多い汚泥、油分の付着したプラスチック片など)

- 予想される排出量(例:月あたり約500kg、週に1回4tトラックで回収希望など)

- 荷姿(例:ドラム缶、フレコンバッグ、コンテナなど)

- 希望する回収頻度

- その他、特別な要望(例:休日の回収希望、マニフェストは電子で対応してほしいなど)

これらの情報を正確に伝えることで、より精度の高い見積もりを得ることができます。提示された見積書は、料金の総額だけでなく、収集運搬費や処分費の単価、その他の経費の内訳が明確に記載されているかを必ず確認しましょう。

③ 現地調査・処理施設の確認を行う

見積もりの内容や担当者の対応などから、特に有力な候補を1〜3社に絞り込みます。そして、可能であれば次の2つのアクションを実行します。

- 排出場所の現地調査(現調)を依頼する:

業者に自社の事業所へ来てもらい、実際の廃棄物の状況や保管場所、搬出経路などを確認してもらいます。これにより、より正確な見積もりや最適な回収方法の提案が期待できます。また、来社した担当者の専門性や人柄を直接見る良い機会にもなります。 - 処理施設の見学を申し込む:

前述の通り、これは業者の透明性を測る上で非常に有効です。自社の廃棄物がどのように処理されるのかを自分の目で確認します。施設の清潔さ、管理体制、従業員の様子などをチェックすることで、書類上だけでは分からない業者の実態を把握できます。見学を快諾してくれる業者は、信頼性が高いと判断できる材料になります。

④ 委託契約を締結する

最終的に委託する業者を1社決定したら、書面による委託契約を締結します。産業廃棄物の処理委託において、書面での契約は廃棄物処理法で義務付けられています。口頭での契約は認められず、違反した場合は排出事業者も罰則の対象となります。

契約書は、業者が用意した雛形に安易に署名・捺印するのではなく、必ず以下の法定記載事項がすべて網羅されているかを確認してください。

【主な法定記載事項】

- 委託する産業廃棄物の種類および数量

- 委託契約の有効期間

- 委託者が受託者に支払う料金

- 受託者の事業の範囲(許可証の内容と一致しているか)

- 運搬の最終目的地の所在地

- 適正処理に必要な情報(性状、荷姿など)

- 契約解除時の処理方法

- その他、許可証の写しの添付など

不明な点や曖昧な条項があれば、必ず契約前に業者に確認し、必要であれば内容の修正を求めましょう。契約書は2部作成し、排出事業者と処理業者がそれぞれ1部ずつ保管します。

⑤ マニフェスト(管理票)を交付する

契約締結後、いよいよ実際に廃棄物を引き渡す段階になります。この際、排出事業者は廃棄物の種類、数量、荷姿などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。

マニフェストは、廃棄物の流れを追跡し、不法投棄を防ぐための重要な仕組みです。

- 交付(A票): 排出事業者が作成し、廃棄物の引き渡し時に収集運搬業者に渡します。

- 運搬終了報告(B2票): 運搬業者が中間処理施設への運搬を終えたら、B2票が排出事業者に返送されます。

- 処分終了報告(D票): 中間処理業者が処分を終えたら、D票が排出事業者に返送されます。

- 最終処分終了報告(E票): 最終処分が完了したら、E票が排出事業者に返送されます。

排出事業者は、返送されてきたこれらのマニフェストの写しを、法律で定められた期間(5年間)保管する義務があります。この一連の流れを確実に実行することが、排出事業者責任を果たす上で不可欠です。近年は、これらの業務をオンラインで行う「電子マニフェスト」も普及しており、管理の効率化やコンプライアンス強化に繋がります。

【2024年版】おすすめの優良産業廃棄物処理業者5選

ここでは、全国的に事業を展開し、豊富な実績と高い信頼性を持つ優良な産業廃棄物処理業者を5社紹介します。各社とも独自の強みを持っており、業者選びの際の参考になるでしょう。なお、ここで紹介する情報は、各社の公式サイトに基づいた客観的なものであり、特定の業者を推奨するものではありません。

① 株式会社リダクションテクノ

株式会社リダクションテクノは、研究開発に強みを持つ産業廃棄物処理業者です。特に、従来の技術では処理やリサイクルが困難だった廃棄物に対し、独自の技術開発で新たなソリューションを提供することを目指しています。

- 特徴: 廃液や汚泥など、液体・粘体状の廃棄物処理を得意としています。自社内に分析・研究部門を持ち、顧客の廃棄物の性状を詳細に分析した上で、最適な処理・リサイクル方法を提案する「提案型」のサービスが強みです。

- 取り組み: 廃棄物からの有価金属の回収や、バイオマス燃料化など、高度なリサイクル技術を多数保有しています。環境コンサルティングも手掛けており、企業のゼロエミッション達成をサポートしています。

- 対応エリア: 全国に拠点を持ち、広域での対応が可能です。

参照:株式会社リダクションテクノ 公式サイト

② 株式会社アール・イー・ハヤシ

株式会社アール・イー・ハヤシは、総合的なリサイクルサービスを展開する企業です。廃棄物を「ゴミ」ではなく「資源」として捉え、再資源化を徹底的に追求する姿勢を明確に打ち出しています。

- 特徴: 廃プラスチック類のマテリアルリサイクルに特に力を入れています。独自の選別・加工技術により、高品質な再生プラスチック原料を製造し、国内外のメーカーに供給しています。また、廃液や汚泥、廃油など多品目の処理にも対応しています。

- 取り組み: 廃棄物の収集運搬から中間処理、リサイクルまでを一貫して行える体制を構築。排出事業者の状況に合わせた柔軟な回収プランや、リサイクル率向上に向けたコンサルティングを提供しています。

- 対応エリア: 関東、中部、関西を中心に拠点を展開し、全国ネットワークを活かした対応を行っています。

参照:株式会社アール・イー・ハヤシ 公式サイト

③ DOWAエコシステム株式会社

DOWAエコシステム株式会社は、DOWAホールディングスの一事業会社であり、環境・リサイクル分野におけるリーディングカンパニーの一つです。140年以上にわたる鉱山開発・製錬事業で培った技術を活かし、幅広いサービスを提供しています。

- 特徴: 金属リサイクル、廃棄物処理、土壌浄化、環境コンサルティングまでを網羅する総合力が最大の強みです。特に、家電や自動車などから金、銀、銅、レアメタルといった貴金属・希少金属を回収する高度なリサイクル技術は世界トップクラスです。

- 取り組み: 全国各地に処理・リサイクル拠点を持ち、あらゆる種類の廃棄物に対応できるネットワークを構築。廃棄物の無害化処理から高効率なサーマルリサイクル(熱回収)、資源循環まで、最適なソリューションをワンストップで提供します。

- 対応エリア: 日本全国はもちろん、アジアや北米など海外にも事業を展開しています。

参照:DOWAエコシステム株式会社 公式サイト

④ 株式会社サティスファクトリー

株式会社サティスファクトリーは、廃棄物管理のアウトソーシングやコンサルティングに特化したユニークな企業です。自社で処理施設を持たず、全国の優良な処理業者と提携することで、排出事業者に対して最適な処理網を構築・管理するサービスを提供しています。

- 特徴: 排出事業者の立場に立ったコンサルティング力が強みです。廃棄物の状況を分析し、コンプライアンスを確保しながら、コスト削減とリサイクル率向上を両立させるための最適な管理方法を提案します。全国に複数の拠点を持つ大手企業やチェーン店などの廃棄物管理を一元化するサービスも得意としています。

- 取り組み: 独自の基準で選定した全国の提携処理会社ネットワークを駆使し、地域や廃棄物の種類を問わず、最適な処理フローを構築します。電子マニフェストの導入支援や、廃棄物データの一元管理・分析サービスも提供しています。

- 対応エリア: 全国対応。

参照:株式会社サティスファクトリー 公式サイト

⑤ 株式会社ダイセキ

株式会社ダイセキは、特に液体廃棄物の処理に強みを持つ大手産業廃棄物処理業者です。創業以来、汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリといった取り扱いの難しい廃棄物の処理・リサイクル技術を磨き続けています。

- 特徴: コンクリート固化処理や中和処理、油水分離といった、液体廃棄物処理に関する高度な専門技術を保有しています。大規模な処理能力を持つ専用プラントを各地に配置し、安定的な受け入れ体制を構築しています。

- 取り組み: 処理が困難な廃油を再生重油としてリサイクルする技術や、汚泥からセメント原料を製造する技術など、独自の再資源化プロセスを確立。環境負荷の低減と資源循環に貢献しています。

- 対応エリア: 中部、関東、関西、九州など全国の主要工業地帯に拠点を持ち、広域をカバーしています。

参照:株式会社ダイセキ 公式サイト

産業廃棄物処理に関するよくある質問

最後に、産業廃棄物処理に関して排出事業者の担当者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。

産業廃棄物処理の費用相場は?

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、「産業廃棄物処理の費用に決まった相場はない」というのが答えになります。費用は、以下のような様々な要因によって大きく変動します。

- 廃棄物の種類: 処理の難易度やリサイクルの可否によって単価が大きく異なります。例えば、リサイクルしやすい金属くずは安価(場合によっては有価物として買い取り)ですが、処理に手間がかかる特別管理産業廃棄物(アスベスト、PCBなど)は高額になります。

- 量と排出頻度: 量がまとまれば単価が下がる「スケールメリット」が働くことがあります。また、定期的な回収か、スポット(単発)での回収かによっても料金体系は異なります。

- 地域: 処分場の数や人件費、運搬距離など、地域によってコスト構造が異なるため、料金に差が出ます。都市部は比較的高く、地方は安い傾向があります。

- 処理方法: 単に埋め立てるのか、焼却するのか、リサイクルするのかによってコストは変わります。一般的に、リサイクルにはコストがかかる場合がありますが、環境貢献や企業の社会的責任という観点からは価値があります。

正確な費用を知るためには、複数の業者から相見積もりを取ることが不可欠です。その上で、なぜその価格なのか、料金の内訳を詳しく確認し、安さだけでない総合的な価値で判断することが重要です。

委託契約書なしでも依頼できる?

絶対にできません。

廃棄物処理法第12条第5項および第6項では、排出事業者が産業廃棄物の処理を他者に委託する場合、必ず事前に書面による委託契約を締結しなければならないと定められています。

もし契約書を交わさずに処理を委託した場合、それは「委託基準違反」となり、排出事業者自身が「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの併科」という罰則の対象となります。

「長年の付き合いだから」「急いでいるから」といった理由は一切通用しません。口約束や覚書だけで済ませることは法令違反です。必ず、法定記載事項を網羅した正式な契約書を取り交わしてから、廃棄物の引き渡しを行ってください。これは、排出事業者自身を守るための重要なルールです。

個人でも産業廃棄物処理を依頼できる?

この質問は、状況によって答えが変わります。まず、「産業廃棄物」の定義は「事業活動に伴って生じた廃棄物」です。したがって、依頼主が法人や個人事業主であれば、そこから出る廃棄物は産業廃棄物となり、産業廃棄物処理業者に委託することになります。

問題は、事業を行っていない一般の「個人」が廃棄物を処理したい場合です。

- 家庭から出るゴミ(一般廃棄物): 通常の家庭生活から出るゴミは「一般廃棄物」に分類されます。これは、原則として市町村に処理責任があり、市町村のルールに従って分別・排出する必要があります。産業廃棄物処理業者は、原則として一般廃棄物を扱うことはできません(一般廃棄物処理業の許可が別途必要)。

- 個人が出すが、産業廃棄物として扱われるケース:

例外的に、個人が依頼主であっても産業廃棄物処理業者に依頼が必要な場合があります。例えば、個人が自宅のリフォームを業者に依頼せずDIYで行った場合、そこから出る廃材(木くず、がれき類など)は、法律上は「産業廃棄物」に該当する可能性があります。また、事業を営んでいない個人が、知人の工場から廃材を譲り受けて処分する場合なども同様です。

このように判断が難しいケースがあるため、個人の方が大量の片付けやリフォームなどで専門業者への依頼を検討する場合は、まずはお住まいの市町村の廃棄物担当部署に相談するのが最も確実です。「これは一般廃棄物か、産業廃棄物か」を明確にし、適切な処理ルートを確認することがトラブルを避ける第一歩です。