事業活動を行う上で、産業廃棄物の処理は避けて通れない重要な課題です。しかし、「処理費用がいくらかかるのか分からない」「どうすればコストを抑えられるのか知りたい」「どの業者に依頼すれば良いのか判断基準が難しい」といった悩みを抱える事業者は少なくありません。産業廃棄物の処理は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって厳しく定められており、不適切な処理は企業の信頼を損なうだけでなく、厳しい罰則の対象となる可能性もあります。

コストを管理し、法令を遵守しながら環境にも配慮した適切な処理を行うことは、現代の企業経営において必須の要素と言えるでしょう。そのためには、産業廃棄物に関する正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーとなる処理業者を選ぶことが不可欠です。

この記事では、産業廃棄物の基本的な知識から、種類別の詳細な処理費用相場、コストを削減するための具体的な方法、そして失敗しないための処理業者の選び方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、産業廃棄物処理に関する疑問や不安が解消され、自社に最適な廃棄物管理体制を構築するための具体的なアクションプランを描けるようになります。

目次

産業廃棄物とは

産業廃棄物処理の費用や方法を理解する上で、まずは「産業廃棄物とは何か」を正確に把握することが第一歩です。言葉自体はよく耳にしますが、その定義や一般廃棄物との違いを明確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。ここでは、産業廃棄物の基本的な定義と、私たちの生活に身近な一般廃棄物との法的な違いについて詳しく解説します。

事業活動で生じる廃棄物のこと

産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のもの」を指します。ここでの「事業活動」とは、製造業や建設業といった特定の業種だけでなく、商業、農業、オフィス業務、学校、病院、官公庁の活動など、営利・非営利を問わず、あらゆる事業が含まれます。

廃棄物処理法では、廃棄物を大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに分類しています。産業廃棄物は、その発生源が事業活動であるという点が大きな特徴です。

【産業廃棄物の具体例】

- 製造業の工場: 製品の製造過程で出る金属くず、廃油、廃プラスチック類など

- 建設現場: 建物の解体で発生するがれき類(コンクリート破片など)、木くず、廃プラスチック類など

- 飲食店: 調理過程で出る廃油、食材の包装に使われていたプラスチック容器など

- オフィス: 故障したOA機器、什器など(廃プラスチック類、金属くずの混合物)

- 病院・クリニック: 血液が付着したガーゼや注射針(感染性産業廃棄物)、レントゲン廃液(廃酸・廃アルカリ)など

このように、事業の内容によって排出される産業廃棄物の種類は多岐にわたります。重要なのは、排出する事業者が、自ら排出した廃棄物がどの種類に該当するのかを正確に把握し、法令に基づいて適正に処理する責任を負うという「排出事業者責任の原則」です。この原則が、産業廃棄物処理の根幹をなす考え方となります。

なぜ、産業廃棄物を適切に処理する必要があるのでしょうか。その理由は主に3つ挙げられます。

- 法的義務の遵守: 廃棄物処理法では、排出事業者に対して適正な処理を厳しく義務付けています。違反した場合は、措置命令や高額な罰金、さらには懲役刑が科されることもあります。

- 環境保全: 産業廃棄物の中には、自然環境や人の健康に有害な影響を及ぼす物質が含まれているものがあります。不法投棄や不適切な処理は、土壌汚染、水質汚濁、大気汚染などを引き起こし、深刻な環境問題に発展します。

- 企業の社会的責任(CSR): 適正な廃棄物処理は、コンプライアンス(法令遵守)の一環であると同時に、企業の社会的責任を果たす上でも極めて重要です。環境に配慮した事業活動は、企業のブランドイメージ向上や、取引先・消費者からの信頼獲得にもつながります。

これらの理由から、産業廃棄物の処理は単なるコストではなく、企業の存続と成長に関わる重要な経営課題として捉える必要があるのです。

一般廃棄物との違い

産業廃棄物としばしば混同されるのが「一般廃棄物」です。両者は同じ「廃棄物」ですが、法律上の扱いが大きく異なります。その違いを「排出者」と「処理責任者」という2つの観点から見ていきましょう。

| 項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |

|---|---|---|

| 定義 | 事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定める20種類 | 産業廃棄物以外の廃棄物 |

| 主な排出者 | あらゆる事業者(法人・個人事業主) | 主に家庭(事業活動から出るものもある) |

| 具体例 | 廃プラスチック類、金属くず、がれき類、汚泥など | 生ごみ、紙くず、粗大ごみ、剪定枝など |

| 処理責任者 | 排出事業者 | 市町村(家庭系)/排出事業者(事業系) |

| 処理方法 | 排出事業者が許可を持つ専門業者に委託 | 市町村のルールに従って排出(家庭系) |

排出者の違い

最も分かりやすい違いは、誰が排出したかという点です。

- 一般廃棄物: 主に一般家庭の日常生活から排出されるごみを指します。生ごみ、紙くず、プラスチック製容器包装などがこれにあたります。

- 産業廃棄物: 前述の通り、事業活動から排出される廃棄物です。

ただし、ここで注意が必要なのは「事業系一般廃棄物」の存在です。これは、事業活動から排出される廃棄物でありながら、産業廃棄物として定められた20種類に該当しないものを指します。

例えば、オフィスや店舗から出る、従業員が昼食で食べた弁当の容器や生ごみ、事務作業で発生したシュレッダーくず(製紙業など特定の業種以外から出る紙くず)は、事業活動から出ていますが産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」に分類されます。

つまり、廃棄物はまず「事業活動から出たか、家庭から出たか」で分かれ、さらに「事業活動から出たもの」が「産業廃棄物(20種類)」と「事業系一般廃棄物(それ以外)」に分かれる、という構造になっています。

処理責任者の違い

排出者の違い以上に重要で、処理費用や方法に直結するのが「処理責任者」の違いです。

- 一般廃棄物の処理責任者: 市町村です。家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)は、私たちが住んでいる地域の市町村が責任を持って収集・運搬・処分します。その費用は、私たちが支払う住民税や、指定ごみ袋の代金などで賄われています。事業系一般廃棄物も、原則として市町村に処理責任がありますが、排出事業者が自らの責任で処理するか、市町村の許可を得た業者に委託するのが一般的です。

- 産業廃棄物の処理責任者: 排出事業者自身です。これが最大のポイントです。国や市町村は処理を行ってくれません。産業廃棄物を排出した事業者が、自らの費用と責任において、最後まで適正に処理する義務を負います。

この「排出事業者責任」があるため、事業者は都道府県知事などの許可を受けた専門の「産業廃棄物収集運搬業者」や「産業廃棄物処分業者」に処理を委託する必要があります。そして、その委託費用は全額、排出事業者が負担することになります。

不法投棄など、委託した業者が不適切な処理を行った場合でも、元の排出事業者が責任を問われる可能性があります。だからこそ、信頼できる処理業者を慎重に選ぶことが極めて重要になるのです。

このように、産業廃棄物と一般廃棄物は、法律上の定義、排出者、そして何よりも処理責任の所在が根本的に異なります。この違いを理解することが、適正な廃棄物処理とコスト管理の第一歩となります。

産業廃棄物の種類一覧

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類に分類されています。事業者は、自社が排出する廃棄物がこの20種類のいずれに該当するのかを正確に把握しなければなりません。なぜなら、種類によって処理方法や費用、委託すべき業者の許可内容が異なるからです。

この20種類は、「あらゆる事業活動で発生するもの(12種類)」と「特定の事業活動でのみ発生するもの(8種類)」に大別されます。さらに、これらとは別に、より危険性が高く厳格な管理が求められる「特別管理産業廃棄物」も存在します。ここでは、それぞれの種類について具体例を交えながら詳しく見ていきましょう。

あらゆる事業活動で発生するもの(12種類)

これらの廃棄物は、業種を問わず、どのような事業活動でも発生する可能性があるものです。オフィスの移転から工場の操業、店舗の運営まで、幅広いシーンで排出されます。

| 種類 | 主な具体例 |

|---|---|

| ① 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など、物を燃やした後に残る灰状のもの |

| ② 汚泥 | 工場排水処理後の沈殿物、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、建設現場の泥水など |

| ③ 廃油 | 潤滑油、洗浄油、絶縁油、廃溶剤、タールピッチなど、不要になった鉱物性・動植物性の油 |

| ④ 廃酸 | 写真定着廃液、酸性の洗浄廃液、廃硫酸など、pH7.0未満の酸性の廃液全般 |

| ⑤ 廃アルカリ | アルカリ性の洗浄廃液、石けん廃液、廃ソーダ液など、pH7.0を超えるアルカリ性の廃液全般 |

| ⑥ 廃プラスチック類 | 廃ビニール、発泡スチロール、合成樹脂くず、廃タイヤなど、あらゆる合成高分子系化合物 |

| ⑦ ゴムくず | 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類に分類される) |

| ⑧ 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属のくず、研磨くず、切削くず、空き缶、金属加工品など |

| ⑨ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 廃ガラス、ガラスびん、コンクリート製品の破片、レンガ破片、陶磁器のかけらなど |

| ⑩ 鉱さい | 製鉄所の高炉から出るスラグ、鋳物工場から出る鋳物砂など、鉱物の製錬工程で出るかす |

| ⑪ がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など |

| ⑫ ばいじん | 物の燃焼や熱処理施設から発生する、排ガス中の微細な粒子状物質を集めたもの |

これらの12種類は、非常に広範な事業活動から排出されるため、多くの事業者が関わる可能性があります。例えば、事務所で使わなくなった椅子を廃棄する場合、それは「金属くず」と「廃プラスチック類」の混合廃棄物として扱われます。

特定の事業活動でのみ発生するもの(8種類)

これらの廃棄物は、排出される業種が法律で限定されているのが特徴です。つまり、指定された業種から排出した場合にのみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から同じものが出た場合は「事業系一般廃棄物」として扱われます。

| 種類 | 主な具体例 | 限定される事業活動(例) |

|---|---|---|

| ⑬ 紙くず | 建設現場の壁紙、製本・印刷工場からの裁断くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業など |

| ⑭ 木くず | 建設現場からの木材片、木材・木製品製造業からの廃材、貨物用の木製パレット | 建設業、木材・木製品製造業、家具製造業、輸入木材の卸売業など |

| ⑮ 繊維くず | 建設現場の断熱材(ロックウール等)、紡績・アパレル工場からの糸くず、布くず | 建設業、繊維工業(衣服等の繊維製品製造業を除く) |

| ⑯ 動植物性残さ | 食料品製造過程で出る野菜くず、魚のあら、醸造かす | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |

| ⑰ 動物系固形不要物 | と畜場で処理した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | と畜場、食鳥処理場 |

| ⑱ 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、鶏などのふん尿 | 畜産農業 |

| ⑲ 動物の死体 | 牛、馬、豚、鶏などの死体 | 畜産農業 |

| ⑳ 政令第13号廃棄物 | 上記19種類に該当しないもので、コンクリート固形化物など | 具体的な品目と排出事業者が指定されている |

例えば「木くず」について考えてみましょう。建設業者が建物の解体で排出した木材は「産業廃棄物」です。しかし、運送業者が商品を運ぶのに使った木製パレットが不要になった場合、運送業は指定業種ではないため、この木くずは「事業系一般廃棄物」となります。このように、同じモノであっても、どの業種から排出されたかによって法的な扱いが変わる点が非常に重要です。

特別管理産業廃棄物について

産業廃棄物の中には、通常の廃棄物よりも人の健康や生活環境に被害を生じさせる恐れがあるため、特別な取り扱いが義務付けられているものがあります。これを「特別管理産業廃棄物」と呼びます。

特別管理産業廃棄物は、その性質から「引火性・爆発性」「毒性」「感染性」などに分類されます。

【特別管理産業廃棄物の主な種類】

- 引火性廃油: 揮発油、灯油、軽油など、引火点70℃未満の燃えやすい廃油。

- 腐食性廃酸・廃アルカリ: 著しく酸性(pH2.0以下)またはアルカリ性(pH12.5以上)の廃液。

- 感染性産業廃棄物: 医療機関などから排出される、血液が付着した注射針、メス、ガーゼ、臓器など。人が感染する恐れのある病原体が含まれるか、その恐れがある廃棄物。

- 特定有害産業廃棄物:

- PCB廃棄物: 絶縁油などに使用されたポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む廃棄物。毒性が非常に高く、特別な法律で処理が定められています。

- 廃石綿等(アスベスト): 飛散性の高いアスベストを含む建材や断熱材など。発がん性が指摘されています。

- 指定有害物質: 水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素などの重金属や有害な化学物質を、基準値を超えて含む汚泥、鉱さい、ばいじんなど。

これらの特別管理産業廃棄物を処理するには、通常の産業廃棄物処理業の許可とは別に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」や「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。処理基準もより厳格で、マニフェスト(管理票)も専用のものを使用します。当然ながら、処理費用も通常の産業廃棄物より高額になります。自社から排出される廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当しないか、事前にしっかりと確認することが極めて重要です。

【種類別】産業廃棄物の処理費用相場

産業廃棄物の処理費用は、排出事業者にとって大きな関心事です。しかし、費用は廃棄物の種類、状態、量、地域、そして委託する業者によって大きく変動するため、「定価」というものが存在しません。ここでは、主要な産業廃棄物の種類別に、一般的な処理費用の相場と、価格が変動する要因について解説します。

なお、これから示す費用相場は、収集運搬費を含まない「中間処理・最終処分」にかかる費用の目安です。実際の請求額は、これに収集運搬費が上乗せされます。

【注意】

ここに記載する相場はあくまで一般的な目安です。 正確な費用を知るためには、必ず複数の処理業者から見積もりを取得してください。

| 産業廃棄物の種類 | 処理費用相場(kg単価) | 処理費用相場(m³単価) | 費用を左右するポイント |

|---|---|---|---|

| 廃プラスチック類 | 30~80円/kg | 5,000~20,000円/m³ | 種類(単一か混合か)、汚れの有無、リサイクルの可否 |

| 木くず | 10~50円/kg | 3,000~15,000円/m³ | リサイクル(チップ化、燃料化)の可否、防腐剤などの付着物 |

| 金属くず | 買取~30円/kg | 買取~10,000円/m³ | 有価物として売却可能。鉄、非鉄の種類と純度、市場価格 |

| ガラス・コンクリ・陶磁器くず | 10~40円/kg | 5,000~25,000円/m³ | 分別されているか(混合廃棄物は高価)、リサイクルの可否 |

| がれき類 | 5~30円/kg | 3,000~12,000円/m³ | 再生砕石としてリサイクルされることが多い。異物の混入 |

| 燃え殻 | 20~60円/kg | 10,000~30,000円/m³ | 埋立処分が主で比較的高価。有害物質の含有 |

| 汚泥 | 20~70円/kg | 10,000~40,000円/m³ | 含水率が最も重要。脱水処理の有無で大きく変動 |

廃プラスチック類

廃プラスチック類は、排出量が多く、処理方法が多様なため費用も変動しやすい品目です。

- 費用が高くなるケース:

- 異物や汚れが多い: 泥や油で汚れていたり、金属などの異物が混入していたりすると、洗浄や選別の手間がかかるため費用が上がります。

- 複数種類の混合: PET、PE、PP、PVCなど異なる種類のプラスチックが混ざっていると、リサイクルが困難になり、焼却や埋立処分となるため高価になります。

- 費用が安くなる・有価物になるケース:

- 単一素材で状態が良い: マテリアルリサイクル(ペレット化して再製品化)が可能な、きれいで単一種類の廃プラスチック(例:工場の製造工程で出る端材など)は、安価で処理できるか、有価物として買い取ってもらえることがあります。

- 固形燃料(RPF)化: 他の可燃性廃棄物と混ぜて固形燃料にするサーマルリサイクル(熱回収)も一般的です。この場合も、マテリアルリサイクルほどではありませんが、単純焼却よりは安価になる傾向があります。

木くず

木くずの処理費用は、リサイクルできるかどうかが最大のポイントです。

- 費用が高くなるケース:

- 不純物の付着: 塗料、接着剤、防腐剤などが付着している木材は、リサイクルが難しく、焼却処分となるため費用が上がります。特にCCA(クロム・銅・ヒ素化合物)などで防腐処理された木材は、特別管理産業廃棄物に該当する可能性があり、処理費用が跳ね上がります。

- 釘や金具の付着: 解体材などで釘や金具が多く付着していると、それらを除去する手間がかかります。

- 費用が安くなる・有価物になるケース:

- きれいな生木・製材くず: 添加物のないきれいな木くずは、製紙用チップやパーティクルボードの原料、バイオマス発電の燃料としてリサイクルされるため、安価に処理できます。場合によっては有価物として買い取られることもあります。

金属くず

金属くずは、廃棄物ではなく「有価物」として扱われることが最も多い品目です。鉄、アルミニウム、ステンレス、銅などは貴重な資源であり、専門の買取業者が存在します。

- 買取価格に影響する要因:

- 金属の種類: 銅やステンレスなどの非鉄金属は、鉄よりも高値で取引されます。

- 純度: 他の金属や不純物が混ざっていないほど、買取価格は高くなります。

- 市場価格: 金属の価格は、ロンドン金属取引所(LME)などの国際市況に連動して日々変動します。

- 処理費用が発生するケース:

- 油や塗料でひどく汚れている、他の廃棄物と分리できないほど混ざっているなど、リサイクルに多大な手間がかかる場合は、処理費用が発生することもあります。

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

これらは「がれき類」と似ていますが、建設現場以外から出るものが主に対象です。ガラスびん、食器、衛生陶器などが含まれます。

- 費用が高くなるケース:

- 混合状態: ガラス、コンクリート、陶磁器が分別されずに混ざっていると、選別に手間がかかるため高価になります。特に、耐熱ガラスや農薬のびんなど、リサイクルに適さないものが混入していると費用が上がります。

- 費用が安くなるケース:

- 分別されている: 色別に分別されたガラスびんなどは、再生ガラス(カレット)の原料としてリサイクルされるため、安価に処理できます。

がれき類

主に工作物の解体・新築工事で発生するコンクリート破片やアスファルト破片が該当します。

- 費用の特徴:

- リサイクルが主流: がれき類の多くは、破砕・選別されて再生砕石や再生路盤材としてリサイクルされます。リサイクルルートが確立されているため、他の品目に比べて処理費用は比較的安価な傾向にあります。

- 費用が高くなるケース:

- 異物の混入: 木くず、鉄筋、廃プラスチックなどの異物が多く混入していると、選別コストが上乗せされます。

燃え殻

石炭火力発電所の石炭がらや、各種焼却炉の残灰などです。

- 費用の特徴:

- 埋立処分が多い: リサイクル用途が限られており、多くは管理型最終処分場へ埋立処分されます。最終処分場の残余年数が全国的に逼迫しているため、埋立単価は年々上昇傾向にあり、処理費用は比較的高額です。

- リサイクルの可能性:

- 一部の石炭がらは、セメント原料や路盤材としてリサイクルされることもあります。

汚泥

汚泥の処理費用を決定づける最大の要因は「含水率」です。

- 費用が高くなるケース:

- 含水率が高い: 水分を多く含んだ泥状の汚泥は、重量も体積も大きくなるため、運搬・処理コストがかさみます。焼却するにも多くのエネルギーが必要です。

- 費用が安くなるケース:

- 脱水・乾燥処理がされている: 排出事業者側でプレス機などを使って脱水処理を行ったり、天日乾燥させたりして含水率を下げることで、処理費用を大幅に削減できます。含水率85%以下が一つの目安とされます。

- 脱水・乾燥させた汚泥は、セメント原料や建設資材としてリサイクルされる道も開けます。

産業廃棄物処理費用の内訳

排出事業者が処理業者に支払う費用は、大きく分けて「収集運搬費用」と「中間処理・最終処分費用」の2つの要素で構成されています。見積書を確認する際は、これらの内訳が明確に記載されているかを確認することが重要です。ここでは、それぞれの費用がどのように決まるのかを詳しく解説します。

収集運搬費用

収集運搬費用は、排出事業者の保管場所から、中間処理施設や最終処分場まで産業廃棄物を運ぶためのコストです。料理のデリバリー料金をイメージすると分かりやすいかもしれません。この費用は、主に以下の要素によって決まります。

- 車両の種類(サイズ):

- 使用するトラックの大きさによって料金が変わります。一般的に、軽トラック、2tトラック、4tトラック、大型トラック(10t)といった種類があり、車両が大きくなるほど基本料金は高くなります。排出する廃棄物の量や形状に応じて、最適なサイズの車両を選ぶ必要があります。

- 運搬距離:

- 排出場所から処理施設までの距離が長くなるほど、ガソリン代やドライバーの拘束時間が長くなるため、費用は高くなります。特に、高速道路を利用する場合は、その実費が上乗せされるのが一般的です。

- 作業時間・作業員の人数:

- 廃棄物の積み込みにかかる時間や、必要な作業員の人数も費用に影響します。手積みで時間がかかる作業や、重機(クレーン、フォークリフトなど)が必要な特殊な作業は、追加料金が発生することがあります。例えば、ビルの高層階からの搬出や、狭い場所での作業は、通常よりも高くなる可能性があります。

- 契約形態:

- スポット契約: 廃棄物が出た時だけ、その都度回収を依頼する形態です。排出量が不定期で少ない場合に適しています。

- 定期契約: 「毎週月曜日に回収」のように、定期的に回収を依頼する契約です。排出量が安定している場合に適しており、業者側も配車計画を効率化できるため、1回あたりの単価はスポット契約よりも割安になるのが一般的です。

これらの要素が組み合わさって、収集運搬費用が算出されます。近隣に適切な処理施設を持つ業者に依頼すれば、運搬距離が短くなり、コストを抑えられる可能性があります。

中間処理・最終処分費用

収集運搬された廃棄物を、実際に処理するためのコストです。これは、廃棄物を安全な状態にし、環境への負荷を低減するために不可欠な工程にかかる費用です。

- 中間処理費用:

中間処理とは、廃棄物を最終処分する前に行う、減量化・無害化・安定化・資源化のための処理を指します。中間処理を適切に行うことで、最終的に埋め立てる量を大幅に減らすことができます。これが、環境保全と最終処分場の延命に繋がります。

主な中間処理方法と、それに対応する費用は以下の通りです。- 焼却: 可燃性の廃棄物を燃やして、体積を大幅に減らします(減容化)。この際、有害な排ガスが出ないように高度な公害防止設備が必要となるため、その維持管理コストが費用に反映されます。

- 破砕・選別: 大きな廃棄物を細かく砕いたり(破砕)、混合廃棄物の中から資源価値のあるものを選び出したり(選別)します。機械だけでなく、手作業による選別も多く、その人件費がコストとなります。

- 脱水・乾燥: 汚泥などの水分を多く含む廃棄物から水分を取り除き、重量と体積を減らします。

- 中和: 廃酸や廃アルカリを化学反応させて、無害な中性の液体に変えます。

- 溶融: 廃棄物を高温で溶かし、スラグやメタルといった有益な素材に変える処理です。高度な技術と設備が必要なため、費用は高めですが、リサイクル率が高いというメリットがあります。

- リサイクル(再生): 廃プラスチックをペレットにしたり、木くずをチップにしたり、がれき類を再生砕石にしたりと、再び資源として利用できる状態にする処理です。リサイクルできる廃棄物は、単純に焼却・埋立するものよりも処分費用が安くなる傾向があります。

- 最終処分費用:

中間処理を行っても残ってしまった不要物(焼却灰など)や、リサイクルが困難な廃棄物を、最終的に埋め立てるための費用です。- 埋立処分: 廃棄物の種類に応じて、「安定型」「管理型」「遮断型」の3種類の最終処分場に埋め立てられます。

- 費用の高騰: 日本では、新たな最終処分場を確保することが年々困難になっており、既存の処分場の残余年数も逼迫しています。このため、埋立処分にかかる費用は全国的に上昇傾向にあります。これは、排出事業者にとって大きなコストプレッシャーとなっています。

したがって、いかに中間処理(特にリサイクル)を効率的に行い、最終処分量を減らすかが、処理費用全体をコントロールする上で最も重要な鍵となります。優秀なリサイクル技術やネットワークを持つ処理業者を選ぶことは、この最終処分費用を削減することに直結するのです。

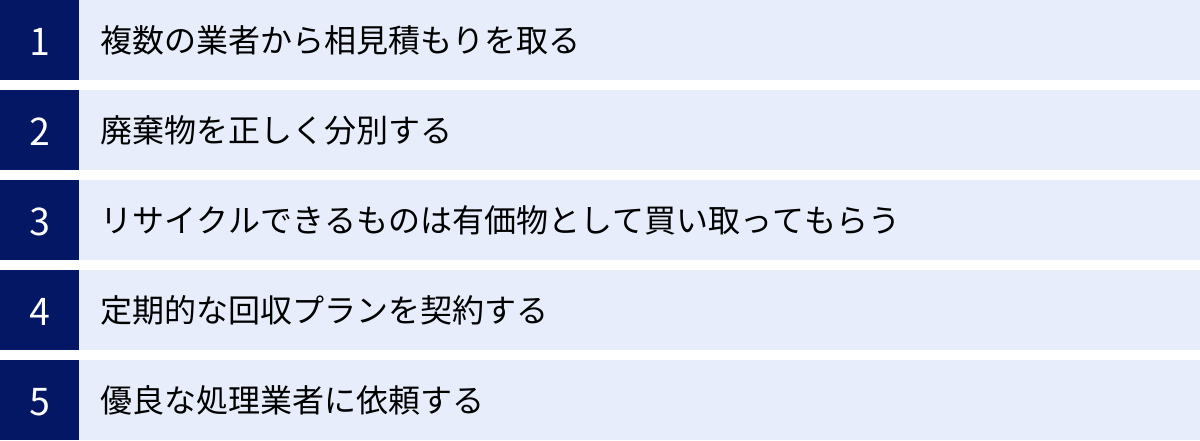

産業廃棄物処理費用を安く抑える5つのコツ

産業廃棄物の処理費用は、経営上の負担となりがちですが、いくつかの工夫を実践することで、適正な価格に抑えることが可能です。単に「一番安い業者を探す」という視点だけでなく、排出事業者自身が取り組めるコスト削減策が数多く存在します。ここでは、すぐに実践できる5つの具体的なコツを紹介します。

① 複数の業者から相見積もりを取る

これは、コスト削減の基本中の基本です。1社だけの見積もりでは、その金額が適正な相場なのか判断できません。必ず2〜3社以上の処理業者から見積もり(相見積もり)を取得しましょう。

- 相見積もりのメリット:

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、依頼したい廃棄物処理の適正な費用相場が分かります。極端に高い、あるいは安すぎる業者を見分ける判断材料になります。

- 価格交渉の材料: 他社の見積もりを提示することで、価格交渉を有利に進められる可能性があります。

- サービス内容の比較: 費用だけでなく、業者の対応の速さや提案内容、許可の範囲なども比較検討できます。これにより、自社のニーズに最も合った業者を見つけやすくなります。

- 見積もり依頼時のポイント:

- 情報を正確に伝える: 廃棄物の種類、おおよその量(kgやm³)、性状(汚れているか、濡れているかなど)、排出頻度、保管場所の状況などをできるだけ詳しく伝えましょう。情報が正確であるほど、実態に近い見積もりが得られます。

- 内訳の提示を求める: 「処理一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「収集運搬費」と「処分費」を品目ごとに分けて記載してもらうよう依頼してください。費用の内訳が明確な業者は、信頼性が高いと言えます。

② 廃棄物を正しく分別する

排出事業者側でできる最も効果的なコスト削減策の一つが、廃棄物の徹底した分別です。多くの処理施設では、様々な種類の廃棄物が混ざった「混合廃棄物」は、処理費用が割高に設定されています。

- なぜ混合廃棄物は高いのか?:

- 処理施設に搬入された後、作業員が手作業で選別する必要があるため、その人件費や手間が処理費用に上乗せされます。

- 本来リサイクルできるはずの資源(例:木くず、金属くず)が、他の廃棄物と混ざって汚れることで、リサイクル不可能となり、焼却や埋立に回さざるを得なくなるため、高価な処分費がかかります。

- 分別の具体例:

- 建設現場であれば、「木くず」「がれき類」「金属くず」「廃プラスチック類」などを、発生段階でそれぞれ別の容器や場所に分けて保管します。

- オフィスであれば、「廃プラスチック」「金属」「ガラス・陶磁器」などを明確に分別します。

- 社内で分別ルールを明確に定め、全従業員に周知徹底することが重要です。分別用の容器を色分けしたり、写真付きの分別マニュアルを作成したりする工夫が効果的です。

最初は手間に感じるかもしれませんが、この一手間が、結果的に大幅なコスト削減につながります。

③ リサイクルできるものは有価物として買い取ってもらう

排出されるものすべてが「捨てるべきゴミ」とは限りません。中には、お金を払って処理してもらうのではなく、逆に「資源」として売却できるものがあります。これを「有価物買取」と言います。

- 有価物買取の対象となりやすい品目:

- 金属くず: 鉄、アルミ、ステンレス、銅などは、代表的な有価物です。スクラップ業者や専門の買取業者が買い取ってくれます。

- 古紙: 段ボールやオフィス古紙なども、製紙原料として価値があります。

- 状態の良い廃プラスチック: 単一素材で汚れのないプラスチック端材などは、再生原料として高値で取引されることがあります。

- 廃油: 種類によっては、再生燃料として買い取られるケースがあります。

処理を委託している産業廃棄物業者が有価物買取も行っている場合があります。まずは相談してみましょう。もし対応していない場合は、専門の買取業者を探すのも一つの手です。処理費用を支払う代わりに収入を得られる可能性もあり、コスト削減効果は絶大です。

④ 定期的な回収プランを契約する

廃棄物の排出量がコンスタントにある場合は、その都度回収を依頼する「スポット契約」よりも、「定期回収契約」を結ぶ方がトータルコストを抑えられるケースが多くあります。

- 定期契約のメリット:

- 単価の割引: 業者側は、あらかじめ回収スケジュールが決まっていると、効率的に配車計画を組むことができます。その効率化分を、1回あたりの収集運搬費の割引という形で排出事業者に還元してくれるのです。

- 発注の手間が省ける: 毎回電話やメールで依頼する手間がなくなり、業務の効率化にもつながります。

- 廃棄物の滞留を防ぐ: 定期的に回収されるため、保管場所に廃棄物が溜まりすぎて作業スペースを圧迫したり、衛生環境が悪化したりするのを防げます。

自社の排出量や頻度を正確に把握し、「週に1回」「月に2回」など、最適な回収頻度を業者と相談して決めましょう。

⑤ 優良な処理業者に依頼する

一見すると、これはコスト削減と逆行するように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、信頼できる優良な業者に依頼することが、結果的にコスト削減とリスク回避につながります。

- 優良な業者がもたらすメリット:

- 多様なリサイクルルート: 優良な業者は、幅広いリサイクルのネットワークや高度な処理技術を持っています。そのため、他の業者では焼却・埋立するしかないような廃棄物でも、リサイクルに回して処理費用を安く抑える提案をしてくれることがあります。

- コンプライアンス遵守によるリスク回避: 不法投棄などの違法行為を行う悪質な業者は、処理費用が異常に安い場合があります。しかし、万が一委託した業者が不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われ、罰金や社会的信用の失墜といった計り知れない損害を被ります。適正処理を徹底する優良業者に依頼することは、こうしたリスクを回避するための「保険」とも言えます。

- 的確なコンサルティング: 廃棄物の分別方法や保管方法、法改正に関する情報提供など、コスト削減や法令遵守につながる的確なアドバイスを提供してくれます。

安さだけを追求するのではなく、許可証の確認、施設の状況、提案力などを総合的に判断し、信頼できるパートナーを選ぶことが、賢明なコスト管理術なのです。

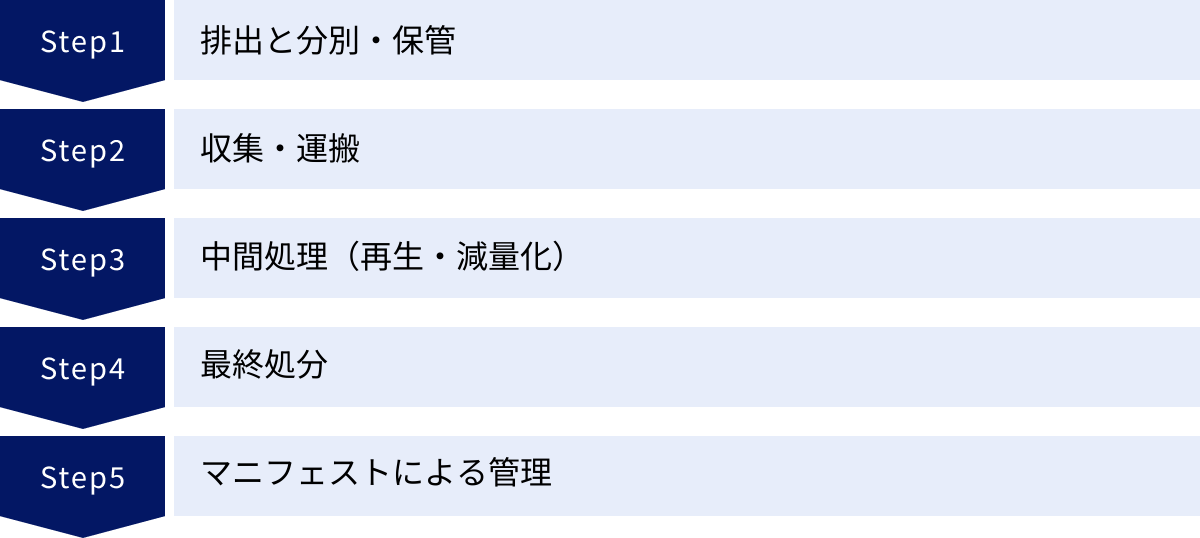

産業廃棄物処理の基本的な流れ(5ステップ)

産業廃棄物が排出されてから、最終的に処分されるまでには、法律で定められた一連のプロセスがあります。排出事業者は、この流れ全体を理解し、自らの責任範囲を把握しておく必要があります。ここでは、処理の基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① 排出と分別・保管

すべての始まりは、事業者の事業活動によって廃棄物が発生する「排出」の段階です。この最初のステップでの対応が、後の処理コストや環境負荷を大きく左右します。

- 分別の徹底: 前述の通り、発生した廃棄物を種類ごとに正確に分別することが極めて重要です。木くず、金属くず、廃プラスチック類などを可能な限り分け、混合廃棄物を減らす努力が求められます。

- 適正な保管: 排出した産業廃棄物は、収集運搬されるまでの間、事業所内で一時的に保管します。この保管には、廃棄物処理法で定められた「保管基準」を遵守する必要があります。

- 囲いの設置: 保管場所の周囲に囲いを設け、廃棄物が外部に飛散・流出しないようにします。

- 掲示板の設置: 見やすい場所に、縦横60cm以上の大きさの掲示板を設置し、「産業廃棄物の保管場所である旨」「保管する産業廃棄物の種類」「保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先」などを表示しなければなりません。

- 生活環境の保全: 悪臭、騒音、振動、害虫の発生などによって、周辺の生活環境に支障が出ないように必要な措置を講じる義務があります。

この段階は、完全に排出事業者の責任範囲です。適切な分別と保管は、法令遵守の第一歩と言えます。

② 収集・運搬

保管された産業廃棄物は、許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業者」によって回収され、中間処理施設や最終処分場へ運ばれます。

- 許可の確認: 排出事業者は、委託する業者が、自社の事業場がある都道府県(積み込み地)と、運搬先の処理施設がある都道府県(降ろし地)の両方の「産業廃棄物収集運搬業許可」 を持っているかを確認しなければなりません。

- 運搬基準の遵守: 運搬業者は、運搬中に廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないよう、車両にシートをかけるなどの措置を講じる義務があります。

- 積替え保管: 収集運搬業者が「積替え保管」の許可を持っている場合、複数の排出事業者から集めた廃棄物を一時的に自社の施設に降ろし、そこで選別したり、大型トラックに積み替えてから処理施設へ運んだりすることがあります。これにより、運搬の効率化が図られます。

③ 中間処理(再生・減量化)

収集運搬された廃棄物の多くは、直接埋め立てられるのではなく、まず「中間処理施設」へ運ばれます。中間処理の目的は、廃棄物を安全かつ効率的に処分するために、その性状や形状を変えることです。

- 中間処理の主な目的:

- 減容化: 焼却や破砕によって、廃棄物の体積を大幅に小さくします。これにより、最終処分場の使用量を減らすことができます。

- 無害化・安定化: 焼却による有害物質の分解、廃酸・廃アルカリの中和、有害物質を含む汚泥のコンクリート固化などにより、廃棄物を環境に対して安全な状態にします。

- 資源化(リサイクル): 廃棄物の中から価値のあるものを選別し、新たな製品の原料やエネルギー源として再生します。これが最も環境負荷の低い処理方法です。

- マテリアルリサイクル: 廃プラスチックをペレットにしてプラスチック製品に、がれきを砕いて再生路盤材にするなど、物質として再利用します。

- サーマルリサイクル: 廃プラスチックや木くずなどを燃やし、その際に発生する熱を蒸気や温水として利用したり、発電したりします。

日本の産業廃棄物の処理は、この中間処理が中心となっており、総排出量の9割以上が何らかの中間処理を経て、減量化やリサイクルが図られています。

④ 最終処分

中間処理を経てもリサイクルできずに残ったもの(焼却灰など)や、そもそも中間処理に適さない安定した廃棄物は、最終的に「最終処分場」へ運ばれて埋め立てられます。

- 最終処分場の種類:

- 安定型最終処分場: 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類といった、環境に有害な物質を溶出する恐れのない「安定5品目」のみを埋め立てることができます。

- 管理型最終処分場: 燃え殻、汚泥、紙くず、木くずなど、有害物質が溶出する可能性のある廃棄物を埋め立てる処分場です。埋め立てた廃棄物から出る汚水が地下水などを汚染しないよう、遮水工や浸出水処理施設が設置され、厳重に管理されます。日本の最終処分場の多くがこのタイプです。

- 遮断型最終処分場: PCBや水銀、カドミウムなどの特に有害な物質を含む廃棄物を、コンクリートで覆うなどして、外部から完全に隔離して埋め立てる処分場です。

最終処分は、文字通り廃棄物処理の「最後の手段」です。最終処分場の確保が困難な現代において、いかにこの最終処分量を減らすかが社会全体の課題となっています。

⑤ マニフェストによる管理

①から④までの一連の流れが、契約通りに、そして法律通りに適正に行われたことを確認・記録するための仕組みが「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。

- マニフェストの役割: 排出事業者が廃棄物を業者に引き渡す際に交付し、収集運搬、中間処理、最終処分という各工程を経るごとに、処理業者がサインをして一部を控えとして保管し、残りを次の業者へ回していきます。最終的に、すべての処理が完了したことを示す伝票が排出事業者の元へ返送されます。

- 排出事業者の義務: 排出事業者は、このマニフェスト制度を利用して、委託した廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認する義務があります。返送されたマニフェストは5年間保管しなければなりません。

このマニフェストがあることで、処理のトレーサビリティ(追跡可能性)が確保され、不法投棄などの不正行為を防止する重要な役割を果たしています。

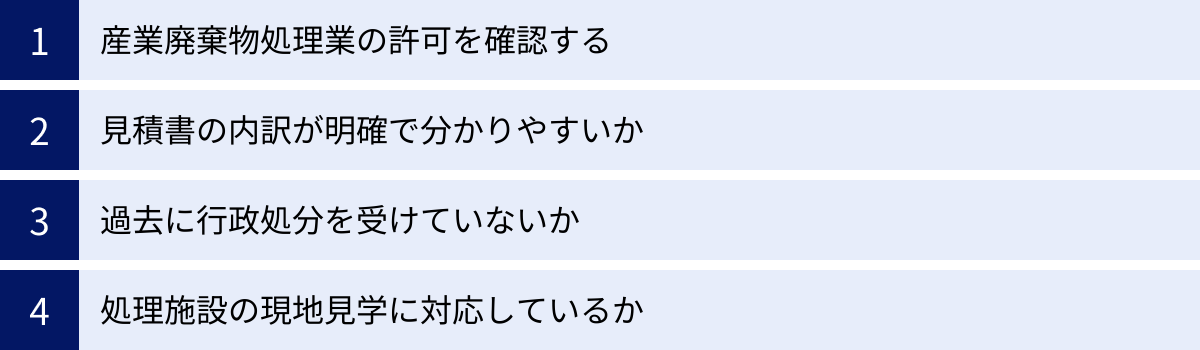

失敗しない!産業廃棄物処理業者の選び方【4つのチェックポイント】

産業廃棄物の処理を委託する業者選びは、単なるコスト比較以上の重要な意味を持ちます。不適切な業者を選んでしまうと、高額な費用を請求されるだけでなく、不法投棄などのトラブルに巻き込まれ、排出事業者として法的な責任を問われるリスクさえあります。ここでは、信頼できる優良な業者を見極めるための4つの重要なチェックポイントを解説します。

① 産業廃棄物処理業の許可を確認する

これは最も基本的かつ絶対に必要な確認事項です。 産業廃棄物の処理を事業として行うには、都道府県知事または政令市長の許可が不可欠です。許可なく営業している業者は違法であり、絶対に契約してはいけません。

- 許可の種類:

- 産業廃棄物収集運搬業許可: 廃棄物を収集し、処理施設まで運搬するための許可。

- 産業廃棄物処分業許可: 廃棄物を焼却、破砕、リサイクル、埋立などの中間処理・最終処分を行うための許可。

- 特別管理産業廃棄物の場合は、それぞれ「特別管理」と付いた、より専門的な許可が必要です。

- 許可証のチェックポイント:

委託を検討している業者には、必ず許可証のコピーの提示を求め、以下の内容を自分の目で確認しましょう。- 有効期限: 許可には有効期限(通常5年間)があります。期限が切れていないかを確認します。

- 事業の範囲: 許可証には、取り扱うことができる「産業廃棄物の種類」が明記されています。自社が処理を委託したい品目が、そのリストに含まれているかを必ず確認してください。リストにない品目の処理を委託することはできません。

- 収集運搬業の許可範囲(エリア): 収集運搬業の許可は、「廃棄物を積み込む都道府県」と「廃棄物を降ろす(処分する)都道府県」の両方で取得している必要があります。例えば、東京都の事業場から排出し、埼玉県の処理施設へ運ぶ場合、その業者は東京都と埼玉県の両方の収集運搬業許可を持っていなければなりません。

- 処分業の許可内容: 処分業の許可証には、「中間処理(焼却、破砕など)」や「最終処分(埋立)」といった処理方法が記載されています。契約内容と合致しているかを確認します。

これらの情報は、口頭での確認だけでなく、必ず書面で確認する習慣をつけましょう。

② 見積書の内訳が明確で分かりやすいか

誠実な業者は、費用の内訳を明確に提示します。逆に、「一式 〇〇円」といった大雑把な見積書しか出してこない業者は注意が必要です。

- 良い見積書の条件:

- 項目別の記載: 「収集運搬費」と「処分費」が明確に分かれている。

- 品目ごとの単価: 廃棄物の種類ごとに、単価(kgあたり、またはm³あたり)と数量、小計が記載されている。

- 諸経費の明記: 基本料金以外に発生する可能性のある費用(例:高速道路代、特殊作業費、マニフェスト発行費など)が明記されているか、その算出根拠が説明されている。

- なぜ内訳が重要か:

- コスト構造の透明性: どの作業にどれくらいの費用がかかっているのかを把握でき、コスト削減のポイント(例:運搬距離を短くする、分別を徹底するなど)を検討する材料になります。

- 不当な追加請求の防止: 後から「想定外の作業があった」などの理由で、不透明な追加料金を請求されるトラブルを防ぎます。

- 業者比較の精度向上: 各社の料金体系を正確に比較でき、単なる総額の安さだけでなく、コストパフォーマンスに優れた業者を選ぶことができます。

不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めましょう。その際の対応の丁寧さも、業者を見極める良い指標となります。

③ 過去に行政処分を受けていないか

不法投棄、無許可営業、マニフェストの不正など、廃棄物処理法に違反した業者は、事業停止や許可取り消しといった「行政処分」を受けることがあります。過去に行政処分歴のある業者は、コンプライアンス意識が低い可能性があり、委託するには高いリスクが伴います。

- 行政処分歴の確認方法:

幸いなことに、行政処分に関する情報は公開されており、誰でも簡単に調べることができます。- 環境省の「産業廃棄物処理業者情報検索システム」: 全国の産業廃棄物処理業者の許可情報や行政処分情報を検索できるデータベースです。業者名や許可番号で検索が可能です。

- 各自治体のウェブサイト: 都道府県や政令市の環境関連部局のウェブサイトでも、管轄内の業者の行政処分情報が公表されています。

契約を結ぶ前に、必ずこれらの情報源で業者名を検索し、クリーンな実績を持つ業者であることを確認しましょう。

④ 処理施設の現地見学に対応しているか

許可証や書類だけでは分からない、業者の実態を知るための最も確実な方法が、処理施設の現地見学です。優良な業者は、自社の施設や管理体制に自信を持っているため、多くの場合、快く見学に応じてくれます。

- 現地見学のチェックポイント:

- 施設の整理整頓: 施設内は清潔に保たれ、廃棄物が種類ごとに適切に分別・管理されているか。乱雑な状態は、管理能力の低さを示唆します。

- 従業員の対応: 挨拶や質問への対応など、従業員の教育が行き届いているか。安全意識の高さも確認できます。

- 許可証との整合性: 許可証に記載された処理設備(焼却炉、破砕機など)が実際に稼働しているか。

- 環境への配慮: 悪臭や騒音、粉じんなどに対する対策がきちんと行われているか。

逆に、正当な理由なく見学を拒否したり、渋ったりする業者は、何か隠したいことがある可能性が考えられます。そのような業者は、いくら料金が安くても避けるのが賢明です。自分の目で確かめることで、安心して廃棄物処理を任せられるかどうかの最終判断ができます。

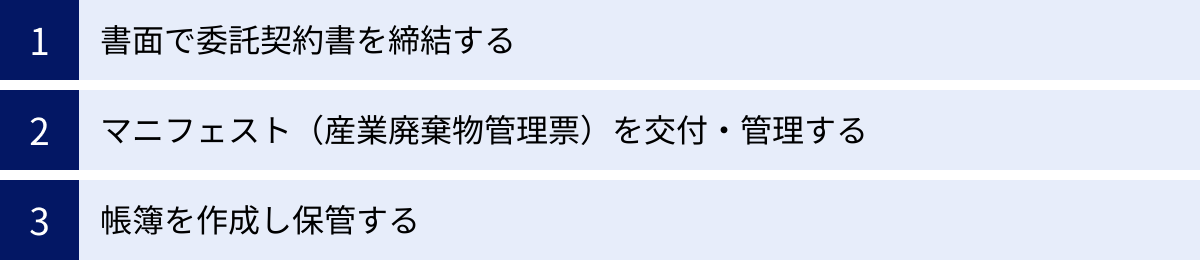

産業廃棄物処理を委託する際の3つの法的注意点

産業廃棄物処理を外部の業者に委託する際、排出事業者には「排出事業者責任」に基づき、廃棄物処理法で定められたいくつかの重要な義務が課せられます。これらの義務を怠ると、たとえ業者に処理を委託した後であっても、罰則の対象となる可能性があります。ここでは、コンプライアンスを確保するために必ず押さえておくべき3つの法的注意点を解説します。

① 書面で委託契約書を締結する

産業廃棄物の処理委託は、口約束で行うことは絶対にできません。 廃棄物処理法では、排出事業者が処理業者に委託する場合、必ず書面で委託契約書を締結することが義務付けられています。

- 契約の原則:

- 二者間契約: 原則として、排出事業者は「収集運搬業者」と「処分業者」のそれぞれと直接契約を結ぶ必要があります。収集運搬と処分を同じ業者が行う場合は、その1社との契約で問題ありません。

- 契約書の法定記載事項: 契約書には、法律で定められた項目を漏れなく記載しなければなりません。主な記載事項は以下の通りです。

- 委託する産業廃棄物の種類および数量

- 委託契約の有効期間

- 委託者が受託者に支払う料金

- 受託者の事業範囲(許可証に記載の内容)

- 運搬の最終目的地の所在地

- 処分または再生の場所の所在地、処理方法、処理能力

- 積替え保管を行う場合は、その場所の所在地や保管できる廃棄物の種類など

- 委託契約の解除に関する事項

- その他、適正処理のために必要な情報

- 契約書の保管義務:

締結した委託契約書は、契約終了日から5年間保管する義務があります。また、契約書には、添付書類として委託先の業者の「許可証の写し」を付けておくことが法律で定められています。これにより、許可を持つ業者に正しく委託したことの証明となります。

書面による契約は、万が一のトラブルの際に自社を守るための重要な証拠となります。必ず内容を精査し、法令に則った契約を締結しましょう。

② マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付・管理する

マニフェストは、委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否かを追跡・管理するための伝票制度です。排出事業者は、廃棄物を業者に引き渡す際に、自らの責任でマニフェストを交付する義務があります。

- マニフェストの仕組み:

- マニフェストは通常7枚(または8枚)綴りの複写式伝票です。

- 交付(A票): 排出事業者は必要事項を記入し、廃棄物の引き渡し時に収集運搬業者に渡します。A票は排出事業者の控えとして保管します。

- 運搬完了(B2票返送): 収集運搬業者は、処分業者に廃棄物を引き渡した後、運搬完了のサインが入ったB2票を排出事業者に返送します。

- 処分完了(D票返送): 処分業者は、中間処理が完了した後、処分完了のサインが入ったD票を排出事業者に返送します。

- 最終処分完了(E票返送): 中間処理後に残った廃棄物が最終処分された場合、最終処分業者は完了サインの入ったE票を排出事業者に返送します。

- 排出事業者の確認・保管義務:

排出事業者は、業者から返送されてくるB2票、D票、E票の内容(日付、サインなど)を確認し、契約通りに処理が進んでいるかをチェックしなければなりません。もし、規定の期間内(B2票・D票は90日、E票は180日)にマニフェストが返送されない場合は、処理状況を確認し、都道府県に報告する義務があります。

受け取ったA票と、返送されたB2票、D票、E票は、受け取った日から5年間保管する義務があります。 - 電子マニフェストの活用:

紙マニフェストの代わりに、インターネットを利用した「電子マニフェスト」も普及しています。電子マニフェストを利用すると、情報の入力や管理が容易になり、報告義務が免除される、保管スペースが不要になるといったメリットがあります。業務効率化の観点から、導入を検討する価値は高いでしょう。

③ 帳簿を作成し保管する

2011年の法改正により、産業廃棄物を排出する事業者(一部例外を除く)には、事業場ごとに帳簿を作成し、保管することが義務付けられました。 これは、マニフェストが個別の運搬・処分を管理するものであるのに対し、帳簿は事業場全体の廃棄物管理状況を記録するためのものです。

- 帳簿の記載事項:

法律で定められた以下の事項について、毎月記録を残す必要があります。- 産業廃棄物の種類ごとの発生量

- 産業廃棄物の種類ごとの運搬・処分の実績(運搬受託者・処分受託者の氏名または名称、運搬年月日、処分年月日、運搬先の住所など)

- 産業廃棄物の種類ごとの事業場内での再生利用量

- 産業廃棄物の種類ごとの事業場内での埋立処分量

- その他、中間処理による減量量など

- 作成・保管のルール:

- 事業場ごと: 本社や支店など、産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成します。

- 1年ごとに閉鎖: 帳簿は1年ごとに閉鎖し、その後 5年間保管する義務があります。

この帳簿をきちんと作成・管理することは、法令遵守はもちろんのこと、自社の廃棄物排出状況を正確に把握し、より効果的なコスト削減やリサイクル推進策を立案するための基礎データとしても非常に有効です。

おすすめの産業廃棄物処理業者3選

産業廃棄物処理業者は全国に数多く存在し、それぞれに特色や強みがあります。ここでは、単に廃棄物を処理するだけでなく、排出事業者のパートナーとしてコンプライアンス遵守やコスト削減、環境経営をサポートするソリューションを提供している、信頼性の高い企業を3社紹介します。

① 株式会社リダクションテクノ

株式会社リダクションテクノは、全国対応のネットワークと、廃棄物管理に関する総合的なコンサルティング力を強みとする企業です。

- 特徴:

- 全国一元管理サービス: 全国に拠点を持つ企業でも、窓口をリダクションテクノに一本化することで、各拠点の廃棄物管理を一元的に行うことが可能です。これにより、管理業務の効率化とガバナンス強化を実現します。

- コンサルティング力: 廃棄物の専門家が、排出状況の分析から最適な処理方法の提案、コスト削減策の立案、リサイクル率向上のための施策まで、トータルでサポートします。法改正への対応や、従業員向けの研修なども支援します。

- 電子マニフェスト導入支援: 煩雑なマニフェスト管理を効率化するため、電子マニフェストの導入を強力にサポート。システムの選定から運用まで、企業の状況に合わせた提案を行います。

- こんな企業におすすめ:

- 全国に多数の店舗や事業所があり、廃棄物管理を本社で一括して効率化したい企業。

- コスト削減だけでなく、コンプライアンス体制の構築や環境経営(ESG)を強化したい企業。

- 廃棄物管理に関する専門知識を持つ担当者が社内に不足している企業。

(参照:株式会社リダクションテクノ公式サイト)

② 株式会社サティスファクトリー・ジャパン

株式会社サティスファクトリー・ジャパンは、排出事業者の「困った」を解決する環境コンサルティングに強みを持つ企業です。静脈産業(リサイクル産業)のプロフェッショナルとして、オーダーメイドのソリューションを提供します。

- 特徴:

- ソリューション提案型: 決まったサービスを売るのではなく、まず企業の課題をヒアリングすることから始めます。「処理コストが高い」「分別がうまくいかない」「新しい法律に対応できない」といった様々な悩みに対し、最適な解決策を設計・提案します。

- リサイクルネットワーク: 全国に広がる優良なリサイクル業者とのネットワークを活かし、他社では処理困難な廃棄物でも、最適なリサイクルルートを開拓します。これにより、環境負荷の低減と処理コストの削減を両立させます。

- 管理業務のアウトソーシング: 契約管理やマニフェスト管理、支払い処理といった煩雑な管理業務を代行するサービスも提供しており、担当者の負担を大幅に軽減できます。

- こんな企業におすすめ:

- 特殊な廃棄物の処理に困っており、最適なリサイクル方法を探している企業。

- 廃棄物管理業務の負担が大きく、コア業務に集中するためにアウトソーシングを検討している企業。

- 現状の処理方法やコストに課題を感じており、専門家による第三者の視点からの改善提案を求めている企業。

(参照:株式会社サティスファクトリー・ジャパン公式サイト)

③ 株式会社DINS堺

株式会社DINS堺は、関西を拠点とする総合環境企業、大栄環境グループの中核をなす企業です。自社で保有する先進的な大規模処理施設が最大の強みです。

- 特徴:

- 大規模な自社処理施設: 大阪府堺市に、焼却・溶融、選別、リサイクルなど、多様な処理を行える大規模な中間処理施設「DINS堺」を保有・運営しています。これにより、収集運搬から中間処理までをワンストップで、かつ安定的に提供できます。

- 高度なリサイクル技術: 施設では、混合廃棄物から金属やプラスチックなどを高精度で選別・回収するだけでなく、焼却時に発生する熱エネルギーを回収して発電を行う「サーマルリサイクル」にも積極的に取り組んでいます。これにより、高いリサイクル率を実現しています。

- グループの総合力: 大栄環境グループとして、最終処分場の運営や汚染土壌の処理、コンサルティングなど、環境に関する幅広いサービスを展開しており、グループ全体で様々なニーズに対応できる総合力があります。

- こんな企業におすすめ:

- 関西圏に事業所があり、地理的に近い信頼できる大規模施設で処理を完結させたい企業。

- 多種多様な廃棄物が混合して排出されるため、選別能力の高い処理施設に委託したい企業。

- 処理の透明性を重視し、実際に廃棄物がどのようにリサイクルされているのかを自社の目で確かめたい企業(施設見学も可能)。

(参照:株式会社DINS堺公式サイト)

まとめ

本記事では、産業廃棄物の基本的な定義から、種類別の処理費用相場、コスト削減のコツ、そして信頼できる業者の選び方まで、幅広く解説してきました。

産業廃棄物の処理は、多くの事業者にとって単なるコスト負担と捉えられがちです。しかし、その本質は、企業のコンプライアンス(法令遵守)、社会的責任(CSR)、そして環境経営(ESG)に直結する、極めて重要な経営課題です。不適切な処理は、罰則や行政処分といった直接的なリスクだけでなく、企業のブランドイメージや社会的信用を大きく損なうことにつながります。

費用を適正化するためには、本記事で紹介した「複数の業者から相見積もりを取る」「廃棄物を正しく分別する」「有価物として買い取ってもらう」といった排出事業者側でできる具体的な工夫を実践することが非常に有効です。これらの取り組みは、コスト削減だけでなく、社内の環境意識の向上にも貢献します。

しかし、最も重要なのは、目先の安さだけにとらわれず、長期的視点で信頼できる優良な処理業者を「パートナー」として選ぶことです。確かな許可を持ち、多様なリサイクル技術とネットワークを駆使して最適な処理方法を提案してくれる業者は、法令遵守のリスクを低減し、結果的にトータルコストの最適化をもたらしてくれます。

産業廃棄物処理の世界は、法規制が厳しく、専門的な知識が求められる分野です。だからこそ、今回解説した業者の選び方のチェックポイント(許可の確認、見積もりの明確さ、行政処分歴、現地見学)や、委託時の法的注意点(契約、マニフェスト、帳簿)を一つひとつ確実に実行することが、自社を守り、持続可能な事業活動を続けるための礎となります。

この記事が、皆様の産業廃棄物処理に関する理解を深め、自社に最適な廃棄物管理体制を構築するための一助となれば幸いです。