事業活動を行う上で、避けて通れないのが廃棄物の問題です。数ある廃棄物の中でも、「燃え殻(もえがら)」は多くの業種で発生する可能性がありながら、その定義や正しい処理方法について詳しく知らないという方も少なくありません。特に、よく似た「ばいじん」との違いが分からず、誤った管理をしてしまうケースも見受けられます。

燃え殻の処理を誤ると、法律違反による罰則のリスクがあるだけでなく、環境汚染を引き起こす原因にもなりかねません。一方で、燃え殻は適切な処理を行うことで、セメント原料や路盤材など、価値ある資源として再利用することも可能です。

この記事では、産業廃棄物としての燃え殻について、その定義から具体的な種類、処分方法、リサイクルの可能性、そして処理を委託する際の注意点まで、網羅的に解説します。排出事業者としての責任を果たし、適正な処理と資源循環を推進するための一助となれば幸いです。

目次

燃え殻とは

まず、「燃え殻」とは一体何なのか、その基本的な定義から確認していきましょう。廃棄物の世界では、言葉の定義が法律で厳密に定められており、これを正しく理解することが適正処理の第一歩となります。燃え殻は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」において、20種類に分類される産業廃棄物の一つとして位置づけられています。

燃え殻の法律上の定義

廃棄物処理法において、燃え殻はどのように定義されているのでしょうか。根拠となるのは、同法の施行令第二条です。

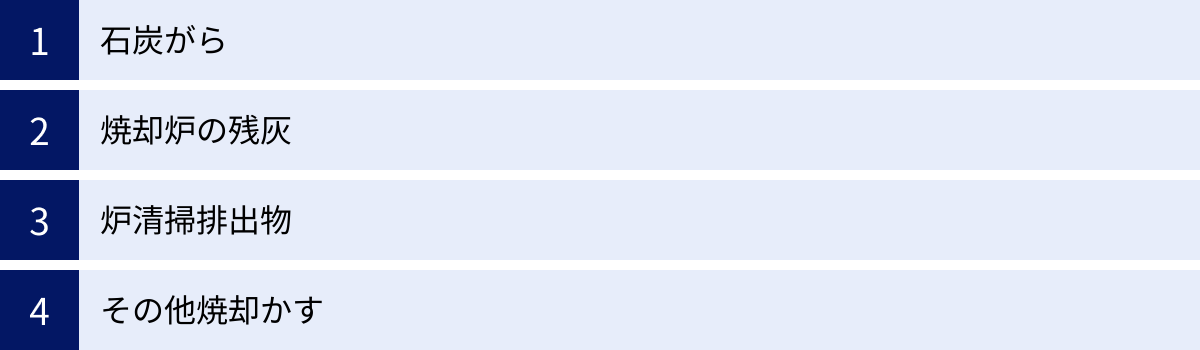

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条 第四号

燃え殻(石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物その他焼却かすをいう。次号及び第七号において同じ。)

参照:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

このように、法律では燃え殻を「石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物その他焼却かす」と具体的に例示しています。重要なのは、これらが事業活動に伴って生じた場合に「産業廃棄物」として扱われる点です。例えば、企業が運営する工場のボイラーから出た灰は産業廃棄物の燃え殻ですが、一般家庭の暖炉や焚き火で出た灰は「一般廃棄物」に分類され、処理のルールが異なります。

つまり、燃え殻が産業廃棄物か否かを判断する上でのポイントは、「誰が(事業者が)」「どのような活動(事業活動)で」排出したかという点になります。業種に関わらず、あらゆる事業活動から生じる可能性のある、非常に身近な産業廃棄物の一つと言えるでしょう。

燃え殻に分類されるもの

法律の定義をもう少し具体的に掘り下げてみましょう。実際にどのようなものが「燃え殻」に該当するのかを理解することで、自社から排出される廃棄物が燃え殻にあたるかどうかを判断しやすくなります。

- 石炭がら: 石炭を燃料として燃焼させた後に残る灰のことです。主に石炭火力発電所や、石炭をボイラー燃料として使用する工場などから排出されます。

- 焼却炉の残灰: さまざまな廃棄物を焼却処理した後に、焼却炉の底に残る灰を指します。一般的には「主灰(しゅはい)」とも呼ばれます。自治体のごみ焼却施設や、産業廃棄物の中間処理施設(焼却施設)などが主な排出元です。

- 炉清掃排出物: 製鉄所の溶鉱炉やガラス工場などの溶融炉、各種製造業で使われる加熱炉など、高温で物質を処理する「炉」を清掃した際に出てくる、内壁に付着した物質が燃えて固まったものや、底に溜まった残留物を指します。

- その他焼却かす: 上記のいずれにも分類されない、物を燃やした後に残るかす全般を指します。例えば、乾燥炉で物を乾燥させた後のかすや、鋳物工場で発生する鋳物砂を焼却処理した際のかすなどがこれに該当します。

ここで排出事業者が判断に迷いやすいケースをいくつか見てみましょう。

【よくある質問:これは燃え殻?】

- Q1. 木材加工工場で、製品にならない木くずを自社ボイラーで燃やしました。このとき出る灰は何になりますか?

- A1. 事業活動に伴って木くずを焼却した結果生じた灰ですので、「焼却炉の残灰」として産業廃棄物の「燃え殻」に該当します。元の廃棄物が木くずであっても、焼却後の灰は燃え殻として扱われる点に注意が必要です。

- Q2. 建設現場で出た木材を、ドラム缶で燃やして処分しました。この灰は燃え殻ですか?

- A2. この行為自体が「野焼き」として法律で原則禁止されています。仮に許可を得て焼却した場合でも、建設工事という事業活動から出た廃棄物を燃やした灰ですので、産業廃棄物の「燃え殻」です。しかし、まずは野焼きが違法行為にあたる可能性があることを認識する必要があります。

- Q3. 食品工場で発生した食品残さ(汚泥)を焼却処分しました。この灰は燃え殻ですか?

- A3. これは少し複雑なケースです。廃棄物処理法では、汚泥や廃油、廃プラスチックなどを焼却したものは、原則として「燃え殻」として扱われます。ただし、特定の業種(例:パルプ製造業、水道業など)から排出される汚泥を焼却したものは、元の廃棄物の分類である「汚泥」として扱われる場合があります。このように判断が難しい場合は、必ず管轄の自治体や専門の処理業者に確認することが重要です。

このように、燃え殻は発生源や元の物質によってさまざまな形態をとります。自社で発生した灰状の廃棄物がどの分類にあたるのかを正確に把握し、法令を遵守した適正な管理・処理を行うことが、排出事業者としての重要な責務です。

燃え殻の具体的な種類

前章で燃え殻の法律上の定義と大まかな分類について解説しました。ここでは、それぞれの種類がどのような施設から、どのようなプロセスを経て発生し、どのような特徴を持っているのかをさらに詳しく掘り下げていきます。燃え殻の性質を深く理解することは、適切な処理方法やリサイクルの可能性を探る上で不可欠です。

石炭がら

「石炭がら」は、石炭を燃料として使用する施設から発生する燃え殻の代表格です。特に、日本のエネルギー供給を支える石炭火力発電所は、最大の排出源として知られています。その他、セメント工場、製紙工場、化学工場など、大規模なボイラーや炉で大量の熱エネルギーを必要とする産業でも、燃料として石炭が利用されることがあります。

石炭がらは、その発生場所によって大きく2種類に分類されます。

- フライアッシュ(Fly Ash):

石炭を微粉炭にしてボイラー内で燃焼させた際、排ガスに含まれて浮遊する非常に細かい球状の粒子です。これらは煙突から排出される前に、集じん機(電気集じん機など)によって捕集されます。セメントの原料やコンクリートの混和材として非常に有用であり、リサイクル率が高いのが特徴です。その性質から、後述する「ばいじん」と混同されがちですが、廃棄物処理法上、石炭火力発電所の集じん機で捕集された灰は「石炭がら(燃え殻)」として扱われるのが一般的です。 - クリンカアッシュ(Clinker Ash):

ボイラーの炉底に落下し、固まって塊状または砂状になった灰を指します。「ボトムアッシュ」とも呼ばれます。フライアッシュに比べて粒子が大きく、多孔質で透水性に優れているため、主に道路の路盤材や土木用の埋め戻し材、ブロックの骨材などとしてリサイクルされます。

石炭がら、特にフライアッシュは、その有用性からJIS(日本産業規格)で品質が規定されるなど、単なる廃棄物ではなく価値ある人工資源として積極的に利用されています。

焼却炉の残灰

「焼却炉の残灰」は、その名の通り、廃棄物を焼却した後に炉の底に残る灰です。一般的に「焼却主灰」と呼ばれ、燃え殻の中でも最も身近な存在かもしれません。

主な排出源は、市区町村が運営するごみ清掃工場(一般廃棄物焼却施設)や、民間企業が運営する産業廃棄物の中間処理施設(焼却施設)です。これらの施設では、家庭から出る生ごみやプラスチック、事業者から排出される様々な種類の産業廃棄物など、多種多様なものが焼却されます。

そのため、焼却炉の残灰の性質は、焼却される廃棄物の種類によって大きく変動するという特徴があります。例えば、燃えきらなかったガラスの破片や陶磁器片、釘や金属片などが混入していることも少なくありません。また、元の廃棄物に含まれていた有害物質、特に鉛やカドミウム、水銀といった重金属類が濃縮されて残存する可能性があります。

このため、焼却炉の残灰を処分、特に埋め立てる際には、事前に溶出試験を行い、有害物質が基準値以下であることを確認する必要があります。基準値を超えた場合は、セメント固化や薬剤処理といった無害化処理を施さなければなりません。また、リサイクルする際にも、これらの有害物質を適切に管理・処理する技術(例:溶融処理)が求められます。

炉清掃排出物

「炉清掃排出物」は、少し特殊な燃え殻です。これは、廃棄物を燃やす「焼却炉」ではなく、金属やガラスなどを高温で溶かしたり、製品を加熱したりする「工業炉」のメンテナンス時に発生します。

具体的な排出源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 製鉄所や非鉄金属精錬所の溶融炉

- ガラス工場や陶磁器工場の溶解炉、焼成炉

- 化学プラントの反応炉

- 金属加工工場の熱処理炉

これらの炉は、長期間高温で稼働させるうちに、内壁に張られた耐火レンガが劣化したり、処理対象の物質が付着・堆積したりします。定期的なメンテナンスや修繕の際に、これらの付着物や劣化した炉材を掻き出し、清掃します。このとき排出されるものが「炉清掃排出物」です。

その性状は、炉の種類や中で扱っていた物質によって千差万別です。金属の塊、ガラス質のスラグ、耐火物の破片、カーボンが付着した塊など、見た目も成分も様々です。中には、製造プロセスで使用された特定の化学物質や重金属を高濃度で含んでいる場合もあり、取り扱いには細心の注意が必要です。そのため、排出事業者はその成分を正確に把握し、場合によっては特別管理産業廃棄物としての処理も視野に入れなければなりません。

その他焼却かす

「その他焼却かす」は、前述の「石炭がら」「焼却炉の残灰」「炉清掃排出物」のいずれにも当てはまらない、燃焼プロセスから生じるかす全般を指す、包括的な分類です。

具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 乾燥炉のかす: 工業製品や原料を乾燥させる工程で、対象物の一部が燃えたり焦げ付いたりして生じるかす。

- 鋳物砂のかす: 鋳物工場で使用した鋳物砂(いがたずな)を再生利用するために焼成処理した際に発生する、不純物や燃え残りのかす。

- 工業用ボイラーの灰: 石炭以外の燃料(例:コークス、重油など)を使用したボイラーから発生する灰。

これらは特定の業種や工程から排出されることが多く、発生量は比較的少ないケースがほとんどです。しかし、産業廃棄物であることに変わりはなく、排出事業者はその性状を把握し、法令に従って適正に処理する義務を負います。判断に迷うような特殊な焼却かすが発生した場合は、自己判断せず、専門家や行政に相談することが賢明です。

燃え殻を排出する主な業種

燃え殻は、廃棄物処理法上「事業活動に伴って生じたもの」と定義されており、原理的には火気や熱源を使用するあらゆる業種から排出される可能性があります。特定の業種に限定された廃棄物(例:廃アルカリ、廃酸など)とは異なり、その発生源は非常に広範です。

しかし、その中でも特に排出量が多い、あるいは代表的と言える業種が存在します。ここでは、どのような業種が燃え殻を主に排出しているのかを、具体的な発生源と共に見ていきましょう。

| 業種分類 | 具体的な業種・施設 | 主な燃え殻の種類 | 発生の背景 |

|---|---|---|---|

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 石炭火力発電所、ごみ発電施設、下水汚泥焼却施設 | 石炭がら、焼却炉の残灰 | 大量の燃料(石炭)や廃棄物を燃焼させ、エネルギーや減容化を図るため。 |

| 製造業 | 製鉄業、非鉄金属製造業 | 炉清掃排出物、石炭がら、コークス炉の灰 | 高温の溶融炉や加熱炉を多用するため。また、燃料として石炭やコークスを使用する。 |

| パルプ・紙・紙加工品製造業 | ボイラーの灰、焼却炉の残灰 | 製品の乾燥や工程内での熱源としてボイラーを使用。また、製紙スラッジを焼却する場合がある。 | |

| 化学工業 | 炉清掃排出物、焼却炉の残灰、ボイラーの灰 | 製品の合成や精製に用いる反応炉や加熱炉、自家発電用のボイラーなどから発生。 | |

| 窯業・土石製品製造業 | 石炭がら、炉清掃排出物 | セメントやガラス、陶磁器の製造に高温の焼成炉や溶解炉を使用。燃料として石炭を用いることも多い。 | |

| 食料品製造業、繊維工業など | ボイラーの灰 | 製品の加熱、殺菌、乾燥などの工程で蒸気を発生させるためのボイラーから発生。 | |

| 廃棄物処理業 | 産業廃棄物中間処理施設(焼却) | 焼却炉の残灰 | 他の事業者から委託された可燃性の産業廃棄物を焼却処理した結果として発生。二次的な排出源。 |

この表からも分かる通り、燃え殻は日本の基幹産業を支える多くの現場で発生しています。それぞれの業種における発生背景を詳しく見ていきましょう。

- 電気供給業(石炭火力発電所)

日本の産業廃棄物全体の中で、燃え殻は常に排出量の上位を占めています。その最大の要因が、石炭火力発電所から排出される石炭がらです。環境省の調査によると、産業廃棄物総排出量に占める「石炭がら」の割合は非常に大きく、そのほとんどが電気業から排出されています。これは、安定した電力供給のために大量の石炭を燃焼させていることの裏返しでもあります。ただし、前述の通り、石炭がらはリサイクル率が非常に高く、セメント原料や土木資材として有効活用されています。

参照:環境省「令和4年度事業 産業廃棄物の排出及び処理状況等に関する調査報告書」 - 製造業全般

製造業は、製品を作り出す過程で様々な形で燃え殻を排出します。大規模な工場では、生産設備を動かすための動力や熱を自前で賄うため、自家発電設備や大型ボイラーを設置していることが多く、ここから燃え殻が発生します。

また、製品そのものを作るプロセスで燃え殻が出る場合もあります。例えば製鉄業では、鉄鉱石を溶かす高炉や、鋼鉄を製造する転炉など、高温の炉が多数稼働しており、その清掃時には大量の炉清掃排出物が発生します。セメント製造業では、原料を焼成するロータリーキルンの燃料として石炭や廃棄物を利用するため、石炭がらや焼却灰が発生します。 - 廃棄物処理業

廃棄物処理業は、他の事業者から排出された廃棄物を処理することを事業としています。その中で焼却施設を持つ事業者は、可燃性の廃棄物(廃プラスチック類、紙くず、木くずなど)を受け入れ、焼却することで減容化・安定化を図ります。この焼却プロセスそのものが、新たな燃え殻(焼却炉の残灰)を生み出すことになります。これは、廃棄物処理の連鎖の中で発生する「二次廃棄物」と考えることができます。これらの燃え殻もまた、適切に管理し、処分またはリサイクルされなければなりません。

このように、燃え殻は特定の業種だけの問題ではなく、社会経済活動全体から生じる副産物です。自社の事業内容を鑑み、「うちは燃え殻とは無縁だ」と考えるのではなく、「どの工程で燃え殻が発生する可能性があるか」という視点で事業活動を見直すことが、コンプライアンス遵守と環境経営の観点から非常に重要となります。

燃え殻とばいじんの違い

産業廃棄物の管理において、排出事業者が最も混同しやすい組み合わせの一つが「燃え殻」と「ばいじん」です。どちらも物を燃やす工程で発生する灰状の廃棄物であるため、見た目が似ていることもあり、区別がつきにくいと感じる方も多いでしょう。しかし、廃棄物処理法上、この二つは明確に異なる品目として定義されており、その性質や処理方法は大きく異なります。

この違いを正しく理解していないと、不適切な処理による法令違反や、予期せぬ環境汚染につながる恐れがあります。ここでは、燃え殻とばいじんの決定的な違いを3つのポイントから解説します。

| 比較項目 | 燃え殻(もえがら) | ばいじん |

|---|---|---|

| 発生する工程 | 焼却炉やボイラーの底に残る灰(Bottom Ash / 主灰) | 排ガス処理工程の集じん機で捕集される粒子(Fly Ash / 飛灰) |

| 見た目や性質 | 比較的粒が大きく、砂状や塊状。重く、飛散しにくい。 | 非常に粒子が細かく、粉末状(パウダー状)。軽く、飛散しやすい。 |

| 有害物質の含有 | 含有する可能性はあるが、比較的低い傾向。 | 有害物質が濃縮されやすい傾向があり、特管産廃になるケースが多い。 |

発生する工程の違い

燃え殻とばいじんを区別する上で、最も本質的で重要な違いは「発生する工程(場所)」です。同じ一つの焼却施設を例に取ると、両者の違いが明確に理解できます。

- 燃え殻:

廃棄物が焼却炉の中で燃やされた後、燃え残ったものが重力によって炉の底(火格子の上など)に落下して溜まったものです。英語では「Bottom Ash(ボトムアッシュ)」、日本では「主灰(しゅはい)」と呼ばれることが多く、これが「燃え殻」の代表例です。つまり、燃焼室の「下」に残るのが燃え殻です。 - ばいじん:

物が燃えると、煙(排ガス)が発生します。この排ガスの中には、ススや燃え残りの微粒子、そして気化した金属などが含まれています。これらが大気中に放出されるのを防ぐため、排ガスは煙突へ向かう途中で「集じん機(バグフィルターや電気集じん機など)」という装置を通ります。この集じん機によって排ガスから分離・捕集された細かい粒子が「ばいじん」です。英語では「Fly Ash(フライアッシュ)」、日本では「飛灰(ひばい)」と呼ばれます。つまり、燃焼室から「上」へ舞い上がり、排ガス処理の過程で捕集されるのがばいじんです。

このように、炉の「底」に残るか、排ガスと共に「飛んで」捕集されるか、という発生プロセスの違いが、両者を分ける根本的な定義となります。

(※前述の通り、石炭火力発電所から出るフライアッシュは例外的に「石炭がら(燃え殻)」として扱われるのが一般的です。これは長年の運用実態やリサイクル用途が確立されている背景によります。)

見た目や性質の違い

発生工程が異なるため、燃え殻とばいじんの物理的な性状(見た目や手触り)にも顕著な差が現れます。

- 燃え殻:

炉底に残るため、比較的粒子が大きく、ゴツゴツとした塊状や、ザラザラした砂状のものが多くなります。焼却前の廃棄物に由来するガラス片や金属片が混ざっていることもあります。比重が比較的大きく、しっとりしている場合もあるため、ばいじんに比べて飛散しにくいのが特徴です。色は灰色から黒褐色まで様々です。 - ばいじん:

排ガス中の微粒子が集まったものであるため、非常に粒子が細かく、小麦粉やセメントのようなパウダー状をしています。手で触るとサラサラとしており、非常に軽いため、少しの風でも舞い上がりやすいという性質があります。この飛散しやすさは、ばいじんを取り扱う上で最も注意すべき点の一つです。作業員の健康被害や周辺環境の汚染を防ぐため、保管や運搬時には密閉された容器やフレコンバッグに入れるなどの対策が不可欠です。色は白っぽい灰色から黒色まで、燃やした物や燃焼条件によって異なります。

有害物質の含有量の違い

燃え殻とばいじんの最も注意すべき違いは、有害物質の含有リスクです。結論から言うと、ばいじんの方が燃え殻よりも有害物質を高濃度で含んでいる可能性が高いとされています。

その理由は、ばいじんの生成プロセスにあります。廃棄物に含まれる鉛、カドミウム、水銀、六価クロムなどの重金属類や、ダイオキシン類の原因となる塩素化合物は、燃焼によって一度ガス化(気化)します。その後、排ガスが冷却される過程で、これらの有害物質は再び固体となり、排ガス中を漂う微細な粒子(ススなど)の表面に付着・凝縮します。そして、集じん機で粒子ごと捕集されるため、結果としてばいじんには有害物質が濃縮された状態で集まることになります。

一方、燃え殻(主灰)にも重金属は含まれますが、ばいじんほど濃縮されることは比較的少ないとされています。

この性質の違いから、ばいじんは「特別管理産業廃棄物」に指定されるケースが非常に多くなります。特別管理産業廃棄物に該当すると、通常の産業廃棄物よりもはるかに厳しい保管基準、処理基準、委託基準が適用され、処理費用も高額になります。

燃え殻とばいじんの判別を誤り、特別管理産業廃棄物であるばいじんを通常の燃え殻として処理してしまうと、廃棄物処理法違反として厳しい罰則(懲役や罰金)の対象となります。排出事業者は、自社の施設から発生する灰がどちらに該当するのかを発生工程から正確に判断し、必要に応じて専門の分析機関で成分分析を行う責任があります。

燃え殻の処分方法

排出された燃え殻は、法律に従って適正に処理しなければなりません。その処分方法は、大きく分けて「埋め立て処分」と「リサイクル(再資源化)」の二つに大別されます。かつては埋め立てが主流でしたが、近年では環境負荷の低減や資源の有効活用という観点から、リサイクルの重要性がますます高まっています。ここでは、それぞれの処分方法について詳しく解説します。

埋め立て処分

埋め立て処分は、処理された燃え殻を産業廃棄物の最終処分場に運び、文字通り埋め立てる方法です。リサイクルが困難な場合や、リサイクルルートが確立されていない燃え殻の最終的な受け皿となります。

ただし、どんな燃え殻でもそのまま埋め立てられるわけではありません。そこには厳格なルールが存在します。

1. 事前分析と判定基準

燃え殻を埋め立てる前には、必ず「溶出試験」という分析を行い、有害物質がどの程度水に溶け出すかを確認する必要があります。廃棄物処理法では、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、PCBなど、複数の項目について「埋立判定基準」が定められています。

- 基準に適合する場合: 分析の結果、すべての項目で溶出量が基準値以下であれば、燃え殻は「管理型最終処分場」に直接埋め立てることができます。管理型最終処分場とは、遮水工や浸出水処理施設が備えられ、環境汚染を防止する措置が講じられた処分場のことです。

- 基準に不適合の場合: もし一つでも基準値を超える項目があった場合、その燃え殻をそのまま埋め立てることは法律で禁止されています。この場合は、埋め立てる前に「無害化処理」を施さなければなりません。

2. 無害化処理

基準を超えた有害な燃え殻を安全に埋め立てるための処理です。主な方法として以下のようなものがあります。

- セメント固化: 燃え殻にセメントと水を混ぜて固める方法。有害物質をコンクリートの中に物理的に封じ込めます。

- 薬剤処理: キレート剤などの薬剤を添加し、有害な重金属類を水に溶け出しにくい安定した化合物に変える方法。

- 溶融処理: 燃え殻を1,200℃以上の高温で溶かし、冷やし固めて「溶融スラグ」というガラス質の安定した物質に変える方法。有害物質はスラグの中に閉じ込められ、無害化されます。同時に、体積も大幅に減少(減容化)します。

これらの処理を施し、再度溶出試験を行って基準を満たしていることを確認した上で、初めて管理型最終処分場への埋め立てが可能となります。

埋め立て処分の課題

埋め立て処分は確実な方法ですが、課題も抱えています。その一つが、最終処分場の残余年数の問題です。日本の国土は限られており、新たな処分場を建設することは年々難しくなっています。既存の処分場をいかに長く使い続けるかが、国全体の大きな課題となっています。そのため、廃棄物を安易に埋め立てるのではなく、できる限りリサイクルによって量を減らす努力が求められています。

リサイクル(再資源化)

リサイクルは、燃え殻を単なる「廃棄物」ではなく、「価値ある資源」として捉え直し、別の製品の原料や材料として再利用する考え方です。これは、持続可能な社会を目指す「循環型社会形成推進基本法」の理念にも合致する、現代における最も望ましい処理方法と言えます。

燃え殻をリサイクルするためには、多くの場合、何らかの前処理が必要となります。

リサイクルのための前処理

- 選別: 燃え殻に混入している金属くず(鉄、アルミなど)を磁力選別機や渦電流選別機で取り除きます。

- 破砕・分級: 塊状の燃え殻を使いやすい大きさに砕いたり、粒の大きさごとにふるい分けたりします。

- 安定化・無害化処理: 埋め立て時と同様、有害物質が含まれている場合は、セメント固化や溶融処理などを行い、安全なリサイクル材にします。特に溶融処理によって作られる「溶融スラグ」は、有害物質が封じ込められ、物理的にも安定しているため、質の高いリサイクル材として様々な用途に利用されます。

リサイクルのメリット

燃え殻をリサイクルすることには、多くのメリットがあります。

- 環境負荷の低減: 埋め立て量を削減できるため、最終処分場の延命に直接的に貢献します。また、天然資源の代替となるため、新たな資源採掘に伴う環境破壊を抑制できます。

- 資源の有効活用: 本来捨てられるはずだったものを、再び社会で役立つ製品の原料として使うことで、資源を循環させることができます。

- 経済的メリット: 埋め立て処分費用よりもリサイクル費用の方が安価になる場合があります。また、リサイクルによって生み出された製品(溶融スラグなど)は有価物として販売できる可能性もあります。

- 企業の社会的責任(CSR): リサイクルに積極的に取り組む姿勢は、企業の環境意識の高さをアピールすることにもつながり、企業価値の向上に貢献します。

もちろん、すべての燃え殻がリサイクルに適しているわけではありません。成分の変動が激しいものや、特殊な有害物質を含むものなど、技術的・経済的にリサイクルが困難な場合もあります。しかし、排出事業者はまずリサイクルの可能性を検討し、それが難しい場合に埋め立てを選択するという優先順位で考えることが、これからの時代には求められています。

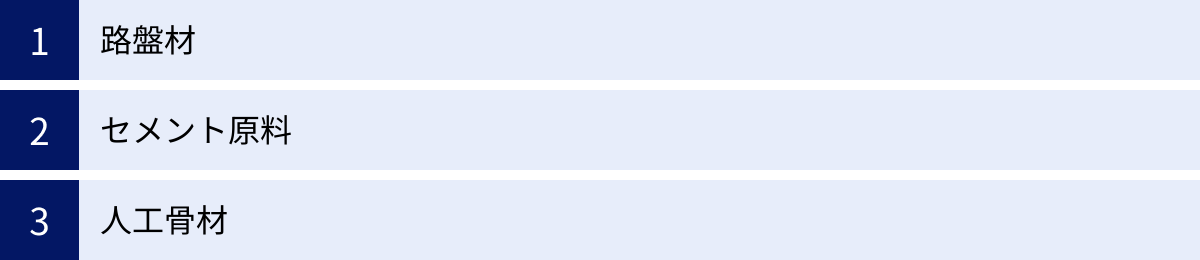

燃え殻の主なリサイクル用途

前章で、燃え殻の処分方法としてリサイクルの重要性が高まっていることを解説しました。では、具体的に燃え殻はどのようなものに生まれ変わるのでしょうか。燃え殻、特に石炭がらや焼却炉の残灰を処理して作られるリサイクル材は、主に土木・建築分野でその価値を発揮します。ここでは、燃え殻の代表的なリサイクル用途を3つ紹介します。

路盤材

最も代表的なリサイクル用途の一つが「路盤材」です。路盤とは、私たちが普段利用している道路のアスファルトやコンクリートの舗装の下にある、道路の基礎となる層のことです。この路盤は、上層路盤と下層路盤に分かれており、道路にかかる交通荷重を分散させて地盤に伝えるという重要な役割を担っています。

従来、この路盤材には天然の砕石や砂利が使われてきました。しかし、燃え殻を適切に処理した材料は、これらの天然資源の代替品として優れた性能を発揮します。

- 主な原料:

- 石炭がら(クリンカアッシュ): 粒度が比較的大きく、適度な締固め特性と透水性を持つため、下層路盤材として非常に適しています。

- 溶融スラグ: ごみ焼却灰などを高温で溶かして作ったガラス質の砂状・粒状の材料です。物理的に安定しており、強度も高いため、上層・下層の両方の路盤材として利用できます。

- なぜ路盤材に適しているのか?:

- 工学的安定性: 適切な粒度分布を持ち、締め固めた際に高い支持力が得られます。

- 透水性: 材料の間に隙間があるため水はけが良く、路盤に水が溜まって軟弱化するのを防ぎます。

- 環境安全性: もちろん、路盤材として使用する際には、有害物質の溶出量が環境基準値以下であることが大前提です。JIS規格や各自治体の認定制度など、厳しい品質基準をクリアしたものが使用されます。

天然の砕石や砂利を採掘するには、山を切り崩す必要があり、大きな環境負荷がかかります。燃え殻を路盤材としてリサイクルすることは、廃棄物の削減と天然資源の保護を同時に実現する、一石二鳥の取り組みと言えるでしょう。

セメント原料

セメントは、コンクリートやモルタルを作るために不可欠な材料ですが、その製造には大量のエネルギーと資源を必要とします。このセメントの製造プロセスにおいて、燃え殻の一種である石炭がら(特にフライアッシュ)が、非常に価値のある原料として活用されています。

- 主な原料:

- 石炭がら(フライアッシュ): 石炭火力発電所などから発生する、非常に細かい球状の粒子です。

- セメント原料としての役割:

セメントは、石灰石や粘土、ケイ石などを焼いて作られますが、フライアッシュはこの粘土やケイ石の代替原料として、セメントクリンカ(セメントの中間製品)を焼成する前の原料に混合されます。さらに、フライアッシュは「混合セメント」の材料としても重要です。これは、普通セメントにフライアッシュを一定の割合で混ぜたもので、「フライアッシュセメント」としてJIS規格も定められています。フライアッシュを混合することには、以下のようなメリットがあります。

* ポゾラン反応: フライアッシュ自体は水と反応して固まる性質(水硬性)を持ちませんが、セメントが水と反応する際に生成される水酸化カルシウムと化学反応を起こし、緻密で安定した不溶性の化合物を作り出します。この反応を「ポゾラン反応」と呼びます。

* コンクリートの品質向上: ポゾラン反応により、コンクリートの組織が緻密になるため、長期的な強度の増進、化学的抵抗性の向上(塩害や化学的侵食に強くなる)、水密性の向上といった効果が得られます。

* ワーカビリティの改善: フライアッシュの粒子は球状であるため、コンクリートを混ぜる際にボールベアリングのような働きをし、流動性が向上して作業しやすくなります(ワーカビリティの改善)。

* 環境負荷の低減: セメント製造は多くのCO2を排出しますが、その一部をフライアッシュで代替することで、製造時のCO2排出量を削減できます。

このように、フライアッシュは単なる「かさ増し」ではなく、セメントやコンクリートの性能を積極的に向上させる高機能な混和材として、ダムなどの大規模コンクリート構造物をはじめ、様々な建設分野で利用されています。

人工骨材

「骨材」とは、コンクリートやアスファルトを作る際にセメントやアスファルトと混ぜ合わせる、砂や砂利のことです。この天然の砂・砂利の代替品として、燃え殻から作られるのが「人工骨材」です。

- 主な原料:

- 溶融スラグ: 焼却炉の残灰などを高温で溶融処理して作られる材料。天然の砂や砂利に近い性質を持ちます。

- 焼成骨材: 燃え殻に粘土などを混ぜて高温で焼き固めて作る軽量の骨材。

- 人工骨材としての用途:

- コンクリート用骨材: 天然砂や砕石の代わりに、コンクリートに混ぜて使用します。特に、軽量の人工骨材を使えば、コンクリート自体の重さを軽くすることができ、建物の耐震性向上や基礎構造の簡素化に貢献できます。

- アスファルト合材用骨材: アスファルト舗装の材料としても利用されます。

- 二次製品の原料: コンクリートブロック、インターロッキングブロック(歩道などに敷き詰められるブロック)、タイル、レンガなどの二次製品の原料としても広く使われています。

これらのリサイクル用途は、いずれも社会インフラを支える重要な材料として、燃え殻に新たな価値を与えるものです。排出事業者は、自社から出る燃え殻がこうしたリサイクルの可能性を秘めていることを認識し、積極的に再資源化に取り組む処理業者を選ぶことが望まれます。

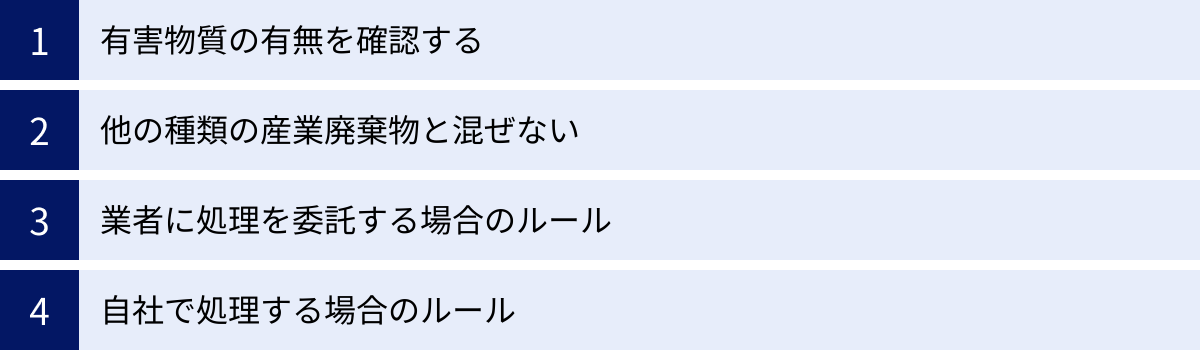

燃え殻を処分する際の注意点

燃え殻の処理は、専門の業者に委託すれば終わり、というわけではありません。排出事業者には、廃棄物が最終的に適正処理されるまでの一連のプロセスにおいて、重い責任が課せられています。これを「排出事業者責任」と呼びます。この責任を全うし、法令違反や環境汚染のリスクを回避するために、燃え殻を処分する際にはいくつかの重要な注意点があります。

有害物質の有無を確認する

燃え殻を処理する上で、最も基本かつ重要なステップが、その性状、特に有害物質の含有状況を正確に把握することです。見た目はただの灰でも、中には環境や人の健康に害を及ぼす物質が含まれている可能性があるため、必ず専門の分析機関による分析(溶出試験や含有試験)を実施する必要があります。

この分析結果によって、その燃え殻がどの区分に該当し、どのような処理をしなければならないかが決まります。

- 通常の産業廃棄物か、特別管理産業廃棄物か

- そのまま埋め立てできるか、無害化処理が必要か

- リサイクルが可能か、不可能か

分析を怠ったり、結果を軽視したりすると、知らないうちに法律違反を犯してしまうことになりかねません。

特別管理産業廃棄物になるケース

通常の燃え殻は「産業廃棄物」ですが、特定の有害物質を廃棄物処理法で定められた基準値を超えて含む場合、「特別管理産業廃棄物」という、より厳しい管理が求められる区分に格上げされます。

燃え殻が特別管理産業廃棄物(特定有害燃え殻)に該当するのは、主に以下のようなケースです。

- ダイオキシン類特別措置法の対象となる施設(特定の廃棄物焼却炉など)から排出され、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。

- 特定の施設(水銀回収施設など)から生じた燃え殻で、水銀またはその化合物を基準値を超えて含むもの。

- その他、PCB、鉛、カドミウム、六価クロム、ヒ素などの有害物質を溶出試験または含有試験で基準値を超えて含むもの。

特別管理産業廃棄物に該当した場合、保管場所の掲示板設置、飛散・流出防止措置の徹底、専門の許可を持つ業者への委託、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置など、通常の産業廃棄物よりも格段に厳格な規制が課せられます。自社から出る燃え殻にその可能性がある場合は、特に慎重な対応が必要です。

他の種類の産業廃棄物と混ぜない

事業所内での廃棄物管理における基本中の基本ですが、燃え殻を他の種類の産業廃棄物と安易に混合してはいけません。例えば、燃え殻の保管場所に、汚泥や廃プラスチック、金属くずなどを一緒に投入してしまうと、「混合廃棄物」という状態になります。

混合廃棄物には、以下のような多くのデメリットがあります。

- リサイクルの阻害: 本来であればリサイクル可能な燃え殻も、異物が混ざることで品質が低下し、再資源化が困難または不可能になります。

- 処理コストの増大: 処理業者は、受け入れた混合廃棄物を処理するために、手間のかかる選別作業を行わなければなりません。そのための人件費や設備費が、処理費用に上乗せされるため、結果的に排出事業者の負担が増加します。

- 処理困難物化: 混合の状態があまりにひどい場合、処理業者から受け入れを拒否される可能性もあります。

排出段階から、品目ごとに明確に分別して保管することを徹底しましょう。これは、処理コストの削減と資源の有効活用の両面から、非常に合理的な管理方法です。

業者に処理を委託する場合のルール

ほとんどの事業者は、燃え殻の処理を専門の収集運搬業者や処分業者に委託します。その際に守らなければならない、法律で定められた重要なルールが3つあります。

委託基準を守る

廃棄物の処理を他者に委託する際には、「委託基準」を遵守する必要があります。最も重要なのは、委託先の業者が、その業務を行うために必要な都道府県知事等の許可を正しく受けているかを確認することです。

- 燃え殻を運んでもらうなら「産業廃棄物収集運搬業(品目:燃え殻)」の許可

- 燃え殻を処分(中間処理・最終処分)してもらうなら「産業廃棄物処分業(品目:燃え殻)」の許可

- もし燃え殻が特別管理産業廃棄物なら「特別管理」の許可

これらの許可証の写しを事前に入手し、有効期限や事業の範囲(「石綿含有産業廃棄物を除く」などの条件がないか)を必ず確認し、契約期間中も保管する義務があります。

書面で委託契約を結ぶ

業者との処理委託契約は、口頭での約束は一切認められず、必ず書面で契約を締結しなければなりません。収集運搬と処分を別々の業者に委託する場合は、それぞれと個別に契約(二者間契約)を結ぶ必要があります。

この委託契約書には、廃棄物の種類、数量、委託期間、料金、業者の許可番号など、法律で定められた項目を漏れなく記載する必要があります。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する

マニフェストは、委託した産業廃棄物が、契約通りに正しく運搬・処分されたかを確認・記録するための伝票です。排出事業者は、廃棄物を業者に引き渡す際にマニフェストを交付する義務があります。

マニフェストは複数の票が複写式になっており、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ処理を完了するたびに、排出事業者に処理完了を証明する票を返送します。排出事業者は、すべての票が期限内に返送されてくることを確認し、5年間保管する義務があります。この一連の流れによって、廃棄物の不法投棄を防ぎ、処理のトレーサビリティを確保します。近年は、PC上で管理できる電子マニフェストの利用も普及しています。

自社で処理する場合のルール

非常に稀なケースですが、大規模な工場などで自社の敷地内に焼却施設や最終処分場を設置し、自ら燃え殻を処理する場合もあります。この場合でも、当然ながらルールが存在します。

処理基準を守る

自社で処理する場合、委託基準やマニフェストは不要になりますが、その代わりに「処理基準」を遵守しなければなりません。これには、保管場所の基準(囲いの設置、掲示板の表示など)、収集運搬の基準(飛散・流出の防止など)、そして中間処理・最終処分の基準(施設の構造基準、維持管理基準など)が含まれます。自社処理施設の設置・運営には高度な専門知識と多額の投資が必要であり、都道府県への許可申請も必要となるため、極めてハードルが高いと言えます。

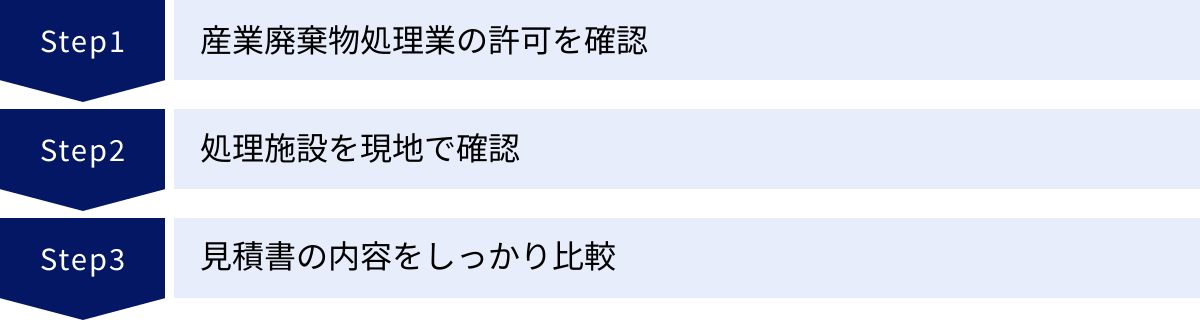

信頼できる燃え殻処理業者の選び方

燃え殻の適正処理は、信頼できるパートナー、つまり優良な処理業者を見つけることから始まります。しかし、数多くの業者の中からどこを選べば良いのか、判断に迷うことも多いでしょう。価格の安さだけで選んでしまうと、不適正処理に巻き込まれるリスクも否定できません。ここでは、安心して燃え殻の処理を任せられる業者を選ぶための、3つの重要なポイントを解説します。

産業廃棄物処理業の許可を確認する

業者選びの絶対的な大前提は、必要な許可を正しく保有していることです。これは排出事業者として必ず確認しなければならない法的義務でもあります。確認すべきポイントは以下の通りです。

- 許可の種類と事業範囲:

- 自社まで燃え殻を引き取りに来てもらう場合は、排出事業者の所在地と、業者の処分施設の両方の都道府県(または政令市)の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

- 燃え殻の処分を委託する場合は、処分施設がある都道府県(または政令市)の「産業廃棄物処分業許可」が必要です。

- 許可証に記載されている「取り扱う産業廃棄物の種類」の欄に、「燃え殻」が含まれていることを必ず確認します。

- もし燃え殻が特別管理産業廃棄物に該当する可能性がある場合は、通常の許可ではなく「特別管理産業廃棄物収集運搬業/処分業」の許可が必要になります。

- 許可の有効期限と条件:

許可には5年間の有効期限があります。期限が切れていないかを確認しましょう。また、「事業の範囲」の欄に「石綿含有産業廃棄物を除く」「水銀使用製品産業廃棄物を除く」といった限定条件が付いている場合があるため、自社の燃え殻がその条件に抵触しないかまで細かくチェックすることが重要です。 - 優良産廃処理業者認定制度の活用:

これは、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェストの利用状況などが国の基準を満たしている優良な業者を、都道府県が認定する制度です。この認定を受けている業者は、許可の有効期限が7年間に延長されるなど、信頼性の高い業者である一つの目安となります。環境省の「産廃情報ネット」などで認定業者を検索できます。

処理施設を現地で確認する

契約前の段階で、可能であれば実際にその業者の処理施設を訪問し、自分の目で確認すること(実地確認)を強く推奨します。書類やウェブサイトだけでは分からない、現場のリアルな状況を把握することは、リスク管理の観点から非常に有効です。

現地で確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- 施設全体の管理状況(5S): 施設内は整理・整頓・清掃・清潔・躾(5S)が徹底されているでしょうか。廃棄物が乱雑に放置されていたり、悪臭や粉じんがひどかったりする現場は、管理体制に問題がある可能性があります。

- 廃棄物の保管状況: 受け入れた廃棄物が種類ごとにきちんと分別され、法律で定められた基準(囲い、掲示板の設置、飛散・流出防止措置など)に従って適切に保管されているかを確認します。

- 処理工程の確認: 委託しようとしている燃え殻が、どのような機械で、どのような工程を経て処理(破砕、選別、リサイクル、無害化など)されるのかを具体的に見せてもらいましょう。説明を求めた際に、担当者が明確に回答できるかも重要な判断材料です。

- 情報管理体制: マニフェストの管理や計量データの記録などが、正確かつ体系的に行われているかを確認します。

- 従業員の対応: 従業員の安全意識や挨拶、質問への対応などから、その企業の姿勢や文化を感じ取ることができます。

実地確認は、排出事業者責任を果たす上での重要な努力義務とされています。万が一、委託した業者が不法投棄などの問題を起こした場合、「現地を確認し、適正な処理が行われていると判断した」という事実が、排出事業者の責任を問われる上で考慮される可能性があります。

見積書の内容をしっかり比較する

処理コストは業者選定の重要な要素ですが、単に合計金額の安さだけで比較するのは危険です。複数の業者から見積もりを取り、その内容を詳細に比較検討しましょう。

チェックすべき見積書のポイントは以下の通りです。

- 料金体系の明確さ: 料金の算出根拠が明確に示されているかを確認します。重量(kg/t)あたりなのか、体積(m3)あたりなのか、あるいは車両1台あたりなのか、料金体系を理解しましょう。燃え殻はかさ比重(見た目の体積あたりの重さ)が変動しやすいため、重量(t)単価での契約が最も公平でトラブルが少ないとされています。

- 費用の内訳: 「処理費一式」のような曖昧な表記ではなく、「収集運搬費」「処分費」「分析費」「書類作成費」など、費用が項目ごとに細かく記載されているかを確認します。内訳が不明瞭な場合は、説明を求めましょう。

- 追加料金の有無: 想定外の事態(例:見積もり時より水分量が多い、有害物質が検出された等)が発生した場合に、追加料金がかかる可能性があるか、その条件と金額についても事前に確認しておくと安心です。

- 安すぎる見積もりへの警戒: 相場よりも極端に安い見積もりを提示してくる業者には注意が必要です。コストを削減するために、必要な処理工程を省いたり、不法投棄や不適正な輸出を行ったりしている可能性があります。安さには必ず理由があります。なぜその価格で提供できるのか、納得できる説明を求めましょう。

これらのポイントを総合的に評価し、法令遵守を徹底し、透明性の高い事業運営を行っている、長期的に付き合える信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも大切です。

燃え殻の処理に対応している業者

ここでは、実際に燃え殻の収集運搬や処分、リサイクルに対応している専門業者をいくつか紹介します。各社のウェブサイトで公開されている情報を基に、その特徴をまとめました。業者選定の際の参考情報としてご活用ください。

※紹介する情報は、各社の公式ウェブサイトに基づいています。最新の詳細情報や具体的な取引条件については、必ず各社に直接お問い合わせください。

株式会社環境システム社

株式会社環境システム社は、埼玉県に本社を置き、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、リサイクルを手掛ける企業です。燃え殻を含む多様な品目の産業廃棄物に対応しており、特にリサイクル技術に強みを持っています。自社プラントでの高度な選別・処理により、廃棄物の再資源化を推進しています。燃え殻についても、受け入れから適切な処理・リサイクルまでを一貫して行える体制を整えている点が特徴です。

参照:株式会社環境システム社 公式サイト

株式会社シタラ興産

株式会社シタラ興産は、群馬県に本社を構え、関東一円で産業廃棄物処理サービスを展開しています。燃え殻を含む多品目の収集運搬・中間処理(破砕、焼却、溶融)から最終処分まで、ワンストップで対応できる総合力が強みです。特に高温で廃棄物を処理する溶融施設を保有しており、燃え殻を無害化し、リサイクル可能な溶融スラグとして再生する技術を持っています。幅広い業種のニーズに応える対応力が特徴です。

参照:株式会社シタラ興産 公式サイト

株式会社リダクションテクノ

株式会社リダクションテクノは、神奈川県に拠点を置く産業廃棄物処理業者です。燃え殻をはじめとする様々な廃棄物の収集運搬、中間処理、リサイクルを行っています。同社の特徴は、廃棄物の特性に応じた最適な処理方法を提案し、再資源化率の向上に積極的に取り組んでいる点です。顧客ごとに丁寧なコンサルティングを行い、コスト削減と環境負荷低減を両立させるソリューションを提供しています。

参照:株式会社リダクションテクノ 公式サイト

Sanko group

Sanko group(三興グループ)は、静岡県を中心に事業を展開する総合環境企業グループです。収集運搬から中間処理、リサイクル、最終処分まで、グループ内で一貫した処理体制を構築しています。燃え殻についても、受入から最終的な処分・再資源化までをトータルで管理できるのが大きな強みです。長年の実績と幅広いネットワークを活かし、安定した処理サービスを提供しています。

参照:Sanko group 公式サイト

株式会社テックス

株式会社テックスは、愛知県に本社を置き、主に東海地方で産業廃棄物処理事業を展開しています。燃え殻を含む様々な品目に対応し、収集運搬から中間処理、リサイクルまでを手掛けています。同社は特に、廃棄物の再資源化に力を入れており、先進的なリサイクル技術の導入や、リサイクル製品の開発にも取り組んでいます。環境経営を重視し、循環型社会の構築に貢献する姿勢を明確に打ち出している企業です。

参照:株式会社テックス 公式サイト

まとめ

本記事では、産業廃棄物の一つである「燃え殻」について、その定義から具体的な種類、処分方法、リサイクル、そして処理における注意点までを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 燃え殻とは、法律で「石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物その他焼却かす」と定義される産業廃棄物です。事業活動から生じるものが対象となります。

- 燃え殻とばいじんの決定的な違いは「発生工程」にあります。炉の底に残るのが燃え殻、排ガス処理の集じん機で捕集されるのがばいじんです。ばいじんは有害物質が濃縮されやすく、より厳重な管理が求められます。

- 処分方法は「埋め立て」と「リサイクル」の二つが基本です。現代では、最終処分場の延命と資源の有効活用の観点から、リサイクルの推進が社会的に強く求められています。燃え殻は路盤材やセメント原料、人工骨材など、価値ある資源に生まれ変わる可能性を秘めています。

- 排出事業者は、「排出事業者責任」として、燃え殻の適正処理に最後まで責任を負います。その責任を果たすために、以下の3点は必ず遵守しなければなりません。

- 有害物質の有無の確認: 事前分析を行い、廃棄物の性状を正確に把握する。

- 適正な分別・保管: 他の廃棄物と混合せず、品目ごとに管理する。

- 信頼できる業者への適正な委託: 許可を確認し、書面で契約を結び、マニフェストで処理の完了を確認する。

燃え殻の処理は、一見すると複雑で面倒に感じられるかもしれません。しかし、その一つひとつのルールには、私たちの生活環境と健康、そして未来の資源を守るための重要な意味が込められています。

この記事を通じて、燃え殻に関する正しい知識を深め、自社の廃棄物管理体制を見直すきっかけとしていただければ幸いです。法令を遵守した適正な処理を徹底することが、企業のコンプライアンスを守り、社会からの信頼を得るための第一歩です。