事業活動に伴い排出される産業廃棄物。その処理を他社に委託する際に、絶対に欠かすことのできない手続きが「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の交付です。このマニフェスト制度は、廃棄物が適正に処理されたかを確認し、不法投棄などの不適正処理を防ぐための根幹をなす仕組みです。

しかし、「マニフェストの仕組みが複雑でよくわからない」「A票からE票まで、どの伝票が何のためにあるのか整理できない」「紙と電子、どちらを選ぶべきか迷っている」といった悩みを抱える担当者の方も少なくないでしょう。マニフェスト制度の理解が不十分なまま運用すると、意図せず法令違反を犯してしまい、厳しい罰則を受けるリスクさえあります。

この記事では、産業廃棄物マニフェストの基本的な概念から、その目的、種類、そして具体的な運用フローまでを網羅的に解説します。特に、複雑とされる紙マニフェストの7枚綴りの各伝票(A票~E票)の役割と流れについては、図解を交えながら一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。さらに、電子マニフェストのメリットや、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれが負うべき法的な義務、違反した場合の罰則についても詳しく説明します。

本記事を最後まで読むことで、マニフェスト制度の全体像を正確に理解し、日々の業務において自信を持って、かつ法令を遵守した適正な廃棄物管理を実践できるようになります。

目次

産業廃棄物マニフェストとは

産業廃棄物マニフェスト(正式名称:産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際に交付する、専用の伝票のことです。この伝票には、廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名といった情報が記載されており、廃棄物が委託契約の内容通りに、適正なルートで処理されていく過程を追跡・管理するために用いられます。

マニフェストは、単なる伝票のやり取りではありません。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)で定められた、排出事業者の責任を果たすための重要なツールです。排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が最終的に環境へ悪影響を及ぼさない形で処理されるまで、その全工程に責任を負う「排出事業者責任」が課せられています。マニフェストは、その責任を全うしたことの証明となるのです。

具体的には、廃棄物が排出事業者の手元を離れてから、「収集運搬」「中間処分」「最終処分」という各工程が完了するたびに、処理を担当した業者から排出事業者へ、処理完了を報告するマニフェスト伝票が返送されます。排出事業者は、これら返送されてきた伝票を確認・保管することで、委託した廃棄物の一連の処理フローを最後まで見届けることができます。この一連の仕組み全体を「マニフェスト制度」と呼びます。

マニフェスト制度の目的

マニフェスト制度は、なぜこれほどまでに厳格に運用されているのでしょうか。その背景には、過去に社会問題化した大規模な不法投棄事件があります。不適切な処理による土壌汚染や環境破壊を防ぎ、国民の生活環境を保全することが、この制度の根底にある最も重要な目的です。

マニフェスト制度の主な目的は、以下の3つに集約されます。

- 不法投棄の防止と適正処理の確保

最大の目的は、悪質な業者による不法投棄や無許可での処理といった不適正処理を未然に防ぐことです。マニフェストによって、いつ、どこから、どのような廃棄物が、誰によって運ばれ、どこで、どのように処理されたかという情報がすべて記録として残ります。これにより、廃棄物の流れが可視化され、追跡が可能となるため、業者は不正を働きにくくなります。万が一、不法投棄が発覚した場合でも、マニフェストを辿ることで原因究明や責任の所在を迅速に特定できます。 - 排出事業者責任の明確化

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は、それを排出した事業者にあると定められています。たとえ処理を他社に委託したとしても、その責任がなくなるわけではありません。マニフェストは、排出事業者が委託した処理が契約通りに、かつ適法に行われたことを確認し、自らの責任を果たしたことを証明するための唯一の手段です。最終処分が完了したことを示す「E票」が手元に返送されて初めて、排出事業者の一連の責任が完了したと見なされます。もし委託先が不法投棄を行った場合、マニフェストを適切に交付・管理していなければ、排出事業者も責任を問われる可能性があります。 - 行政による廃棄物管理の円滑化

マニフェスト制度を通じて収集されるデータは、行政が国内の産業廃棄物の発生量や移動、処理の実態を正確に把握するための貴重な情報源となります。特に、紙マニフェスト交付事業者に義務付けられている「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」や、電子マニフェストのデータは、国や自治体が廃棄物処理行政に関する施策を立案・評価する上で不可欠な基礎資料として活用されます。

このように、マニフェ-スト制度は、単なる事務手続きではなく、日本の環境保全と循環型社会の形成を支える、社会的に極めて重要な役割を担っているのです。

マニフェストの種類は大きく分けて2つ

産業廃棄物マニフェストには、伝統的な「紙マニフェスト」と、ITを活用した「電子マニフェスト」の2種類が存在します。どちらを利用するかは排出事業者が選択できますが、それぞれに特徴、メリット、デメリットがあります。自社の事業規模や業務フロー、取引先の状況などを総合的に勘案し、最適な方式を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれのマニフェストの概要と特徴を比較しながら解説します。

| 比較項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |

|---|---|---|

| 媒体 | 複写式伝票(紙) | 情報処理システム(電子データ) |

| 情報伝達方法 | 手書き、郵送 | PC・スマートフォン等で入力・報告 |

| 保管方法 | 5年間の物理的保管が必要 | サーバー上で自動保管(保管義務なし) |

| 返送確認 | 郵送されてくる伝票を待つ必要あり | システム上でリアルタイムに確認可能 |

| 行政への報告 | 年1回の交付等状況報告書が必要 | 不要(JWNETが代行) |

| 導入コスト | マニフェスト購入費用 | システム加入料、利用料 |

| 関係者の要件 | 特になし | 全員(排出・収集運搬・処分)がシステムに加入必須 |

| メリット | ・インターネット環境が不要 ・直感的で分かりやすい |

・事務処理の大幅な効率化 ・法令遵守が容易 ・データの透明性が高い |

| デメリット | ・手書き、郵送、保管の手間 ・紛失、記載ミスのリスク ・行政報告義務 |

・導入時の初期設定が必要 ・関係者全員の加入が前提 ・システム利用料が発生 |

紙マニフェスト

紙マニフェストは、その名の通り、紙の複写式伝票を用いて廃棄物の流れを管理する方法です。一般的には7枚綴り(場合によっては8枚綴り)の伝票セットになっており、廃棄物の引き渡しや各処理工程が完了するごとに、関係者間で伝票をやり取りします。

最大のメリットは、導入のハードルが低いことです。インターネット環境や専用システムがなくても、伝票を購入すればすぐに運用を開始できます。長年にわたって利用されてきた方式であるため、多くの事業者が扱いに慣れており、直感的に理解しやすい点も特徴です。

一方で、物理的な紙を扱うことによる多くのデメリットも存在します。

- 事務負担の増大: 全ての情報を手書きで記入する必要があり、時間と手間がかかります。また、処理が完了するたびに郵送で返送される伝票を待ち、内容を確認し、ファイリングして保管するという一連の作業は、担当者にとって大きな負担となります。

- 保管スペースの確保: 法律により、返送されたマニフェスト伝票は5年間保管することが義務付けられています。排出量が多い事業者ほど、保管スペースの確保が問題となります。

- 紛失・記載ミスのリスク: 手書きであるため、記載ミスや読み間違いが発生しやすいです。また、郵送や保管の過程で伝票を紛失するリスクも常に伴います。

- 返送期限管理の煩雑さ: 各工程の完了報告には法で定められた期限がありますが、紙マニフェストではこれらの期限を自社で管理する必要があり、確認漏れが発生する可能性があります。

- 行政への報告義務: 年に一度、前年度に交付した全てのマニフェストの実績を集計し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として管轄の行政機関に提出する義務があります。この報告書の作成は非常に手間のかかる作業です。

これらのデメリットから、近年では後述する電子マニフェストへの移行が進んでいます。

電子マニフェスト

電子マニフェストは、紙の伝票に代わり、情報処理センターを介したネットワーク上でマニフェスト情報を登録・報告する仕組みです。このシステムは、環境省が所管する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)によって運営されています。

電子マニフェストを導入する最大のメリットは、紙媒体の運用に伴う様々な課題を解決できる点にあります。

- 事務処理の劇的な効率化: PCやスマートフォンから情報を入力するだけで済むため、手書きや郵送、ファイリングといった作業が一切不要になります。5年間の保管義務も、JWNETのサーバーが代行してくれるため、自社で保管スペースを確保する必要がありません。

- 法令遵守の強化: 処理の進捗状況をリアルタイムで確認でき、法定の報告期限が近づくとシステムが自動で通知してくれるため、確認漏れを防げます。また、入力必須項目が漏れていると登録できない仕様になっているため、記載ミスも防止できます。

- 行政報告の免除: 紙マニフェストで義務付けられていた「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が不要になります。これは、JWNETが事業者に代わって行政に報告を行うためで、導入の大きなインセンティブとなっています。

- データの透明性と信頼性の向上: マニフェスト情報が第三者機関であるJWNETのサーバーで一元管理されるため、情報の改ざんが困難であり、透明性が確保されます。

一方で、デメリットも存在します。まず、利用するためには排出事業者、収集運搬業者、処分業者の関係者全員がJWNETに加入している必要があります。取引先の一部でも未加入の業者がいる場合、その取引では電子マニフェストを利用できません。また、導入時には初期設定が必要であり、システムの加入料や利用料といったランニングコストも発生します。

しかし、これらのデメリットを考慮しても、長期的に見れば業務効率化やコンプライアンス強化によるメリットの方が大きいと判断し、導入する企業が増加傾向にあります。

【図解】紙マニフェスト(7枚綴り)の流れと各伝票の役割

紙マニフェストの運用を理解する上で最も重要なのが、7枚綴りの各伝票が、どのような順番で、誰から誰の手に渡り、最終的に誰が保管するのかという一連の流れを把握することです。ここでは、架空のシナリオ「A建設(排出事業者)が、現場から出たコンクリートがらを、B運搬(収集運搬業者)に運搬を依頼し、Cリサイクル(中間処分業者)で破砕処理してもらう」を例に、各伝票の役割と流れを詳しく解説します。

マニフェストは、廃棄物の流れに沿って、「排出事業者 → 収集運搬業者 → 中間処分業者」とリレーのように渡されていき、各工程が完了するたびに、その報告として「中間処分業者 → 収集運搬業者 → 排出事業者」へと逆のルートで返送されてきます。

![紙マニフェストの流れ(図解イメージ)]

※ここに、A票からE票までの流れを示すフロー図を挿入するイメージです。

- 排出事業者 → (A票保管)

→ B,C,D,E票を収集運搬業者へ - 収集運搬業者 → (B1票保管) → 運搬完了後、B2票を排出事業者へ返送 → C,D,E票を処分業者へ

- 処分業者 → (C1票保管) → 処分完了後、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ返送

- 最終処分完了後、E票を排出事業者へ返送

A票:排出事業者の控え

A票は、排出事業者がマニフェストを交付した時点で最初に切り離し、自社で保管する控えです。この伝票は、排出事業者の手元から移動することはありません。

- 役割: 排出事業者が「いつ、どのような廃棄物を、どれくらいの量、誰に運搬・処分を委託したか」という最初の契約内容を記録・証明するためのものです。

- 流れ: 排出事業者(A建設)は、マニフェストに必要事項を全て記入した後、廃棄物を引き渡す際にA票だけを切り離して保管します。残りのB1票からE票までの6枚を収集運搬業者(B運搬)に渡します。

- 重要ポイント: 後日、収集運搬業者や処分業者から返送されてくるB2票、D票、E票の内容が、このA票に記載した内容と一致しているかを確認(照合)するために不可欠な伝票です。この照合作業は、排出事業者の重要な義務の一つです。A票は、他の返送票と同様に5年間の保管義務があります。

B1票:収集運搬業者の控え

B1票は、収集運搬業者が自社の控えとして保管する伝票です。この伝票も、一度受け取った収集運搬業者の手元から移動することはありません。

- 役割: 収集運搬業者が「排出事業者から確かに廃棄物を受け取り、運搬業務を受託した」ことを証明するための控えです。

- 流れ: 収集運搬業者(B運搬)は、排出事業者(A建設)から廃棄物とマニフェスト6枚を受け取った際、B1票を切り離して自社で保管します。

- 重要ポイント: B1票は、運搬業務の完了を示すB2票とセットで管理されることが多く、行政の立ち入り検査などで提示を求められることがあります。この伝票も5年間の保管義務があります。

B2票:収集運搬終了後、排出事業者に返送

B2票は、運搬が完了したことを排出事業者に報告するための伝票です。

- 役割: 収集運搬業者が、委託された廃棄物を目的地である処分業者まで無事に運び終えたことを証明し、排出事業者に通知する役割を担います。

- 流れ: 収集運搬業者(B運搬)は、中間処分業者(Cリサイクル)に廃棄物を引き渡した時点で、B2票に運搬終了年月日を記入し、署名または押印します。その後、このB2票を排出事業者(A建設)に返送します。

- 重要ポイント: 排出事業者は、このB2票を受け取ることで、運搬工程が契約通りに完了したことを初めて確認できます。廃棄物処理法では、収集運搬業者は運搬終了日から10日以内にB2票を排出事業者に返送する義務があります。排出事業者は、受け取ったB2票をA票と照合し、5年間保管します。

C1票:処分業者の控え

C1票は、中間処分業者が自社の控えとして保管する伝票です。

- 役割: 中間処分業者が「収集運搬業者から確かに廃棄物を受け取り、処分業務を受託した」ことを証明するための控えです。

- 流れ: 中間処分業者(Cリサイクル)は、収集運搬業者(B運搬)から廃棄物と残りのマニフェスト(C1、C2、D、E票)を受け取った際、C1票を切り離して自社で保管します。

- 重要ポイント: C1票は、後日、処分完了報告として返送するC2票やD票の元となる情報が記載されており、処分業者の業務記録として重要です。この伝票も5年間の保管義務があります。

C2票:処分終了後、収集運搬業者に返送

C2票は、中間処分が完了したことを収集運搬業者に報告するための伝票です。

- 役割: 中間処分業者が、受託した廃棄物の処分(この例では破砕処理)を完了したことを、廃棄物を運んできた収集運搬業者に通知する役割を持ちます。

- 流れ: 中間処分業者(Cリサイクル)は、処分が完了した時点で、C2票に処分終了年月日を記入し、署名または押印します。その後、このC2票を収集運搬業者(B運搬)に返送します。

- 重要ポイント: 収集運搬業者は、このC2票を受け取ることで、自らが運搬した廃棄物が無事に処分されたことを確認できます。受け取ったC2票は5年間保管する義務があります。

D票:処分終了後、排出事業者に返送

D票は、中間処分が完了したことを排出事業者に報告するための伝票です。

- 役割: B2票が「運搬完了」の報告であったのに対し、D票は「中間処分完了」を排出事業者に報告するためのものです。

- 流れ: 中間処分業者(Cリサイクル)は、処分が完了した時点で、C2票と同時にD票にも処分終了年月日などを記入し、署名または押印します。そして、このD票を排出事業者(A建設)に直接返送します。

- 重要ポイント: 排出事業者は、このD票を受け取ることで、委託した廃棄物が適切に中間処分されたことを確認できます。廃棄物処理法では、処分業者は処分終了日から10日以内にD票を排出事業者に返送する義務があります。排出事業者は、受け取ったD票をA票やB2票と照合し、5年間保管します。

E票:最終処分終了後、排出事業者に返送

E票は、マニフェスト制度における一連のサイクルの終着点であり、最も重要な伝票です。

- 役割: 委託した廃棄物の「最終処分」が完了したことを証明し、排出事業者に報告するための伝票です。最終処分とは、再生、埋立、海洋投入など、廃棄物がこれ以上管理する必要のない状態になることを指します。

- 流れ:

- 中間処分=最終処分の場合: 中間処分業者(Cリサイクル)が行った処理が最終処分(例:コンクリートがらを再生砂利にする)も兼ねる場合、処分業者はD票と同時にE票にも最終処分終了年月日などを記入し、排出事業者(A建設)に返送します。

- 中間処分と最終処分が別の場合: 中間処分(例:焼却)の後、残った焼却灰を別の最終処分場(例:管理型埋立地)に運搬・埋立する場合、中間処分業者は最終処分業者に処分を再委託します。その最終処分が完了した時点で、最終処分業者がE票に必要事項を記入し、中間処分業者に返送します。そして、中間処分業者がそのE票を排出事業者(A建設)に返送します。

- 重要ポイント: 排出事業者は、このE票を受け取って初めて、自らの排出した廃棄物に対する最終的な処理責任が果たされたことを確認できます。E票が返送されない限り、廃棄物の処理は完了していません。返送期限は、最終処分が終了した日から10日以内です。排出事業者は、受け取ったE票を他の伝票と照合し、5年間保管します。

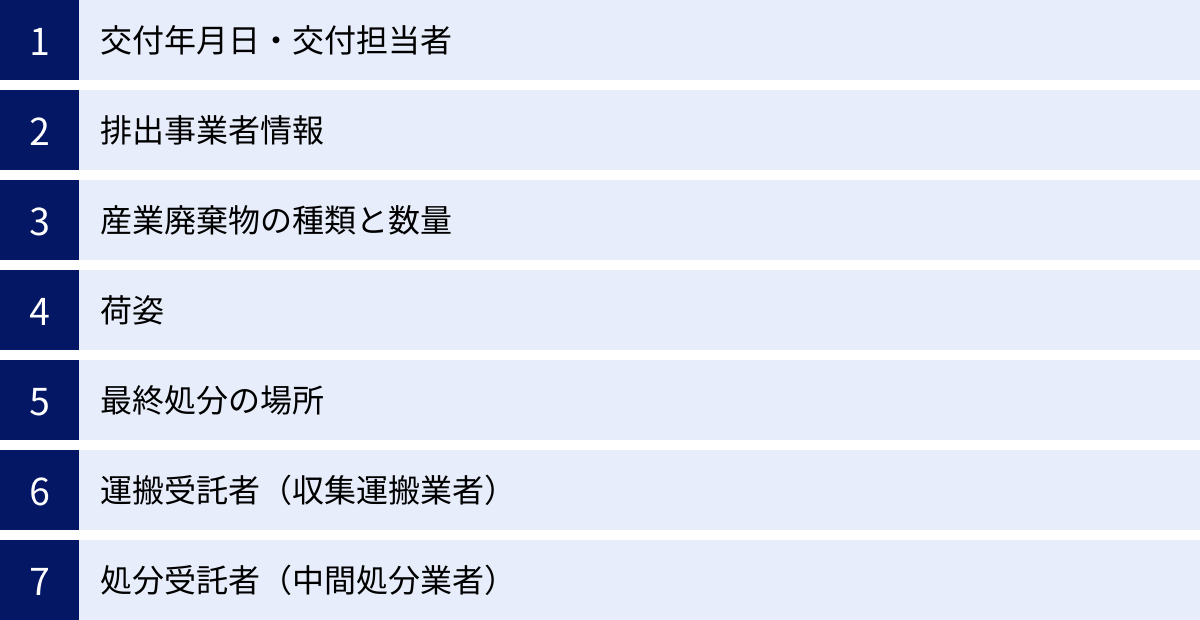

紙マニフェストの書き方|主な記載事項

紙マニフェストを交付する際、その記載内容が不正確であったり、漏れがあったりすると、法令違反と見なされる可能性があります。また、情報の不備は、万が一のトラブルの際に自社の立場を弱くする要因にもなり得ます。正確かつ丁寧な記載は、コンプライアンスの基本です。ここでは、マニフェストの主要な記載事項とその注意点について解説します。

交付年月日・交付担当者

- 交付年月日: 排出事業者が収集運搬業者に廃棄物を引き渡す年月日を記載します。この日付は、後のB2票やD票、E票の返送期限(90日や180日)を計算する上での起算日となるため、極めて重要な情報です。

- 交付担当者: マニフェストの交付を担当した従業員の氏名を記載します。誰が交付責任者であるかを明確にするための項目です。

排出事業者情報

- 氏名又は名称・住所・電話番号: 排出事業者(法人)の正式名称、本社の所在地、連絡先を記載します。

- 事業場の名称・所在地・電話番号: 実際にその産業廃棄物を排出した事業場(工場、建設現場、店舗など)の名称と所在地を記載します。本社と事業場の場所が異なるケースは多いため、混同しないよう注意が必要です。行政への各種報告や許可は、この事業場の所在地を管轄する自治体に対して行われるのが原則です。

産業廃棄物の種類と数量

- 産業廃棄物の種類: 廃棄物処理法で定められた20種類の分類(例:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など)に従って、該当するものを正確に記載します。有害物質を含む場合は、その旨も明記する必要があります。複数の種類の廃棄物が混ざっている「混合廃棄物」の場合は、その内訳を可能な限り詳細に記載することが求められます。

- 数量: 廃棄物の数量を、重量(トンまたはキログラム)または体積(立方メートル)で記載します。正確な計量が難しい場合は、信頼できる方法での推計値でも構いませんが、契約内容と大きく乖離しないように注意が必要です。数量をごまかす行為は虚偽記載となり、厳しい罰則の対象となります。

荷姿

- 荷姿(にすがた): 廃棄物がどのような状態で梱包・積載されているかを示す項目です。運搬中の飛散や流出を防ぎ、安全な取り扱いを促すための重要な情報です。

- 具体例: 「フレキシブルコンテナバッグ」「ドラム缶」「コンテナ」「バラ積み」「袋入り」など、具体的な状態を記載します。

最終処分の場所

- 最終処分の場所(予定): この廃棄物が、中間処分などを経て、最終的にどこで処分されるのか(埋立、再生など)、その最終処分場の名称、所在地、電話番号を記載します。

- 重要ポイント: 排出事業者は、処理を委託する契約を結ぶ前に、委託先の処分業者が持つ許可証などを確認し、その処理フローの最終目的地がどこであるかを把握しておく義務があります。この欄は、その確認義務を果たしたことの証左となります。もし委託契約書に記載された最終処分場とマニフェストの記載が異なれば、契約違反の可能性があります。

運搬受託者(収集運搬業者)

- 氏名又は名称・住所・許可番号: 運搬を委託する収集運搬業者の正式名称、住所、そして最も重要な「産業廃棄物収集運搬業許可証」の許可番号を記載します。許可番号は、どの自治体から、どのような種類の廃棄物を運搬する許可を得ているかを示すものです。

- 運搬先の事業場: 収集運搬業者が廃棄物をどこへ運ぶのか、つまり中間処分業者などの事業場名を記載します。

- 積替え・保管: 運搬の途中で廃棄物を一時的に保管し、別の車両に積み替える場合は、「積替え・保管」の欄にチェックを入れ、その施設の所在地や名称を記載する必要があります。

処分受託者(中間処分業者)

- 氏名又は名称・住所・許可番号: 中間処分(焼却、破砕、中和など)を委託する処分業者の正式名称、住所、そして「産業廃棄物処分業許可証」の許可番号を記載します。

- 重要ポイント: 排出事業者は、委託しようとしている廃棄物の種類と処分の方法が、その業者の持つ許可の範囲内であることを事前に必ず確認しなければなりません。許可のない業者に委託することは、排出事業者自身の重い罰則につながります。

これらの項目を、委託契約書や業者の許可証と照らし合わせながら、正確に記入することが、マニフェストを適切に運用する第一歩となります。

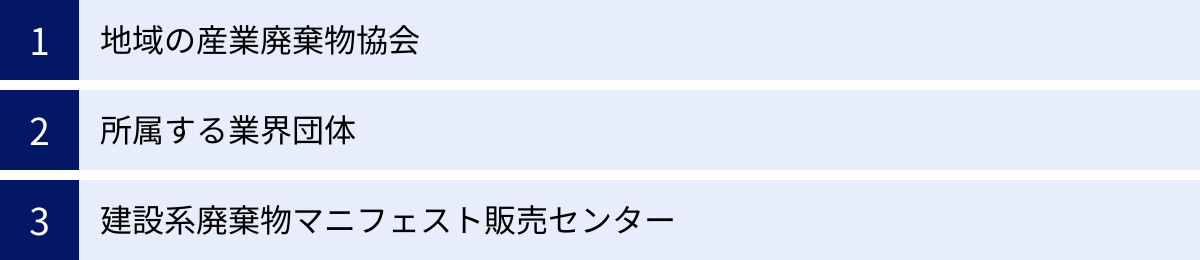

紙マニフェストの購入方法

紙マニフェストは、文房具店などで市販されているものではなく、特定の窓口で購入する必要があります。主に以下の3つの方法があります。

地域の産業廃棄物協会

最も一般的な購入方法が、各都道府県に設置されている産業廃棄物協会(または産業資源循環協会)から購入する方法です。これらの協会は、地域の廃棄物処理業界の適正化や振興を目的とした団体であり、マニフェストの販売を主要な業務の一つとしています。

協会の会員でなくても購入できる場合がほとんどですが、会員価格と非会員価格で料金が異なることがあります。購入方法は、協会の窓口での直接販売のほか、郵送やFAXでの注文に対応している場合もあります。詳細については、自社の事業場がある都道府県の産業廃棄物協会のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。

所属する業界団体

一部の業界団体では、その業界特有の廃棄物に対応したマニフェストを会員向けに販売していることがあります。例えば、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)では、自動車整備業界から排出される廃棄物に適した様式のマニフェストを取り扱っています。

自社が何らかの業界団体に所属している場合は、そこでマニフェストの取り扱いがないか一度問い合わせてみると良いでしょう。団体が取りまとめることで、一般価格より安価に購入できる可能性があります。

建設系廃棄物マニフェスト販売センター

建設工事に伴って排出される「建設系廃棄物」については、専用のマニフェストが用意されています。これは、建設リサイクル法への対応など、建設廃棄物特有の管理項目(工事名称、排出場所の住所など)が盛り込まれているためです。

この建設系廃棄物マニフェストは、「一般社団法人 建設マニフェスト販売センター」が主な販売元となっています。このセンターは、全国建設業協会や日本建設業連合会といった建設関連団体によって運営されており、オンラインでの注文も可能です。建設業を営む事業者は、通常の産業廃棄物マニフェストではなく、こちらの建設系マニフェストを使用することが一般的です。

参照:一般社団法人 建設マニフェスト販売センター 公式サイト

どのマニフェストを購入すべきか迷った場合は、まずは委託先の収集運搬業者や処分業者、あるいは地域の産業廃棄物協会に相談するのが確実です。

電子マニフェスト(JWNET)とは

電子マニフェストは、紙の伝票の代わりに、インターネットを利用してマニフェスト情報を管理する仕組みです。このシステムは「JWNET(ジェイダブリューネット)」という名称で知られており、環境省が所管する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(Japan Waste Network)が運営しています。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がJWNETのシステムに加入し、ネットワーク上でマニフェスト情報の登録や処理完了報告を行うことで、ペーパーレスでの廃棄物管理が実現します。業務効率化やコンプライアンス強化の観点から、国も利用を推進しており、導入企業は年々増加しています。

参照:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター JWNET公式サイト

電子マニフェストの仕組みと流れ

電子マニフェストの基本的な仕組みは、紙マニフェストの流れをデジタル化したものですが、情報伝達のスピードと正確性が格段に向上しています。

- 前提条件: 排出事業者、収集運搬業者、処分業者(中間・最終)の関係者全員がJWNETに加入している必要があります。

- マニフェスト登録(交付): 排出事業者が、PCやスマートフォンを使ってJWNETのシステムにログインし、廃棄物の種類、数量、委託先業者などの情報を入力して「マニフェスト登録」を行います。これが紙マニフェストの「交付」に相当します。登録が完了すると、各情報が関係者全員に即座に共有されます。

- 運搬終了報告: 収集運搬業者は、処分業者に廃棄物を引き渡した後、システムにログインして「運搬終了報告」を行います。この報告が完了すると、その情報がシステム上で排出事業者に通知されます。

- 処分終了報告: 中間処分業者は、委託された廃棄物の処分が完了した後、システムにログインして「処分終了報告」を行います。この情報もリアルタイムで排出事業者に通知されます。

- 最終処分終了報告: 最終処分業者が最終処分を完了させた際も同様に、システム上で「最終処分終了報告」を行います。

この一連の流れにおいて、紙の伝票や郵送は一切発生しません。排出事業者は、自社の管理画面にログインするだけで、委託した廃棄物の処理状況をいつでもリアルタイムで確認できます。

紙マニフェストとの違い

電子マニフェストと紙マニフェストの根本的な違いは、情報を「モノ(紙)」で管理するか、「データ」で管理するかにあります。この違いが、業務のあり方を大きく変えることになります。

| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |

|---|---|---|

| 情報伝達 | 郵送による物理的な伝票のやり取り | ネットワーク上でのデータ登録・報告 |

| 保管義務 | 5年間の紙媒体での保管義務あり | 保管義務なし(JWNETが代行) |

| 報告義務 | 都道府県への交付等状況報告書が毎年必要 | 報告義務なし(JWNETが代行) |

| 返送期限管理 | 手動で管理、期限超過のリスクあり | システムが自動で通知、リスク低減 |

| 記載ミス | 手書きのため発生しやすい、修正が煩雑 | 入力補助機能でミスを防止、修正も容易 |

| 透明性・検索性 | 過去の伝票を探すのが困難 | 過去データを容易に検索・集計可能 |

特に大きな違いは、「マニフェストの保管義務」と「行政への交付等状況報告書の提出義務」が免除される点です。紙マニフェストでは、これらの義務を果たすために多大な時間と労力、保管スペースが必要でしたが、電子マニフェストではそのすべてが不要になります。これは、導入を検討する上で非常に大きなメリットと言えるでしょう。

また、紙マニフェストで起こりがちな「返送期限の徒過」や「記載ミス」といったコンプライアンス上のリスクも、システムのチェック機能やアラート機能によって大幅に低減できます。これにより、担当者はより安心して業務を遂行できるようになります。

電子マニフェストを導入する3つのメリット

電子マニフェストの導入は、単に「紙がなくなる」以上の、経営レベルでのメリットをもたらします。ここでは、その代表的なメリットを3つの観点から詳しく解説します。

① 事務処理が効率化できる

電子マニフェスト導入による最大のメリットは、廃棄物管理に関わる事務処理の抜本的な効率化です。紙マニフェストの運用では、以下のような多くの手作業が発生していました。

- 伝票への手書き記入

- 郵送のための封入・発送作業

- 返送された伝票の開封と内容確認(照合)

- 確認済み伝票のファイリングと分類

- 5年分の伝票を保管するためのキャビネットや倉庫の管理

- 年に一度の行政報告のための実績集計と報告書作成

電子マニフェストを導入することで、これらの作業がほぼ全て不要になります。情報はPCやスマートフォンから簡単に入力でき、登録・報告はクリック一つで完了します。保管はJWNETのサーバーが自動で行い、行政報告も免除されます。

これにより、担当者は煩雑な事務作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。例えば、廃棄物の発生抑制やリサイクル率向上のための分析、より良い条件の処理業者を選定するための情報収集など、戦略的な廃棄物管理に時間を割くことが可能になります。これは、人件費という観点だけでなく、企業全体の生産性向上にも寄与する重要なポイントです。

② 法令を遵守しやすくなる

廃棄物処理法は複雑であり、マニフェスト制度に関する規定も多岐にわたります。意図せずとも法令違反を犯してしまうリスクは、どの事業者にも存在します。電子マニフェストは、システムの機能を活用することで、こうしたコンプライアンスリスクを大幅に低減します。

- 返送期限の自動管理: 紙マニフェストでは担当者が手動で管理していた、B2票・D票・E票の返送期限(90日や180日など)を、電子マニフェストシステムが自動で管理・監視します。期限が近づくとアラートで知らせてくれるため、「うっかり確認を忘れていた」という事態を防ぎ、措置内容等報告書の提出義務違反のリスクを回避できます。

- 入力ミスの防止: システムには入力補助機能や必須項目のチェック機能が備わっています。許可番号や業者名などを一度登録すれば、次回からはプルダウンで選択できるため、入力ミスが減ります。また、記載必須項目が漏れていると登録が完了しないため、形式的な不備のあるマニフェストを交付してしまう心配がありません。

- 報告義務の免除: 前述の通り、事業者にとって大きな負担であった「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の作成・提出義務がなくなります。報告書の未提出や記載ミスによる罰則のリスクから完全に解放される点は、非常に大きなメリットです。

これらの機能により、マニフェスト業務におけるヒューマンエラーを最小限に抑え、安定的で確実な法令遵守体制を構築できます。

③ データの透明性が確保できる

電子マニフェストは、廃棄物処理プロセスの透明性を飛躍的に高めます。これは、企業の社会的責任(CSR)やガバナンスの観点から非常に重要です。

- 改ざんの防止: マニフェスト情報は、中立的な第三者機関であるJWNETのサーバーで一元管理されます。一度登録・報告された情報を後から不正に改ざんすることは極めて困難です。これにより、データの信頼性が担保されます。

- 情報のリアルタイム共有: 排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、常に同じ最新の情報をシステム上で共有できます。これにより、処理の進捗状況が「見える化」され、関係者間の認識のズレや情報伝達の遅延がなくなります。

- 不適正処理の抑止: 廃棄物の流れがリアルタイムで追跡され、記録が半永久的に残るため、不法投棄などの不適正処理を試みる業者への強力な抑止力となります。電子マニフェストを導入していること自体が、企業のクリーンなイメージやコンプライアンス意識の高さを社外に示すことにも繋がります。

このように、データの透明性を確保することは、自社を守るだけでなく、取引先からの信頼を獲得し、企業価値を高める上でも重要な役割を果たすのです。

マニフェスト制度における関係者の義務

マニフェスト制度は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が、それぞれの立場で定められた義務を果たすことによって成り立っています。ここでは、各事業者が負うべき法的な義務について整理します。

排出事業者の義務

マニフェスト制度において、最も重い責任を負うのが排出事業者です。委託した処理が最後まで適正に行われることを見届ける義務があります。

マニフェストの交付義務

産業廃棄物の処理を他社に委託する場合、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに、マニフェストを交付することが義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3第1項)。マニフェストを交付せずに廃棄物を引き渡すことは、重大な法令違反となります。

返送されたマニフェストの確認・保管義務

収集運搬業者および処分業者から返送されてきたマニフェスト(紙の場合:B2票、D票、E票)を受け取った際には、その記載内容が、自社で保管しているA票の内容と相違ないか、また記載漏れがないかなどを確認する義務があります。

確認を終えたマニフェスト(A票、B2票、D票、E票)は、受け取った日から5年間保管しなければなりません(同法第12条の3第2項)。

措置内容等報告書の提出義務

万が一、委託先から所定の期間内にマニフェストが返送されてこない場合、それは不適正処理の兆候である可能性があります。そのため、排出事業者には以下の対応が義務付けられています。

- 期限: マニフェスト交付日から90日以内に運搬終了報告(B2票)または処分終了報告(D票)が、180日以内に最終処分終了報告(E票)が返送されない場合。

- 義務: 速やかに委託した廃棄物の処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに、その状況を「措置内容等報告書」として都道府県知事等に提出しなければなりません(同法第12条の3第8項)。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務

紙マニフェストを交付したすべての事業者は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に交付したマニフェストの状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに、事業場を管轄する都道府県知事等に提出する義務があります(同法第12条の3第7項)。

なお、前述の通り、電子マニフェストを利用している場合はこの報告義務は免除されます。

収集運搬業者の義務

収集運搬業者は、廃棄物を安全かつ確実に次の工程へ引き継ぐ役割を担います。

- マニフェストの回付・返送義務: 排出事業者から受け取ったマニフェストを、処分業者に廃棄物を引き渡すまで携帯し、引き渡しと同時に回付しなければなりません。また、運搬が終了したら、速やかに(終了後10日以内)B2票を排出事業者に返送する義務があります。

- マニフェストの保管義務: 排出事業者から交付されたB1票(自社控え)と、処分業者から返送されたC2票を、それぞれ5年間保管する義務があります。

処分業者の義務

処分業者は、委託された廃棄物を環境に影響のない形で適正に処理する最終的な役割を担います。

- マニフェストの返送義務: 収集運搬業者からマニフェストの回付を受けたら、その内容を確認し、署名または押印します。処分が終了したら、速やかに(終了後10日以内)C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に返送する義務があります。最終処分が完了した場合は、同様にE票を排出事業者(または中間処分業者経由で)に返送する義務があります。

- マニフェストの保管義務: 収集運搬業者から回付されたC1票(自社控え)を5年間保管する義務があります。

マニフェスト制度に違反した場合の罰則

マニフェスト制度に関する義務を怠った場合、廃棄物処理法に基づき厳しい罰則が科せられます。これらの罰則は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のいずれにも適用される可能性があります。法令違反は、企業の信用を失墜させ、事業の継続に深刻な影響を及ぼしかねません。

主な違反行為とそれに対する罰則を以下に示します。

| 違反行為の例 | 罰則内容 | 根拠条文(廃棄物処理法) |

|---|---|---|

| ・マニフェストを交付しない ・マニフェストに虚偽の記載をする ・マニフェストの保管義務に違反する ・その他、マニフェスト交付・回付・送付義務違反 |

1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 第27条の2 |

| ・措置内容等報告書を提出しない、または虚偽の報告をする | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 第27条の2 |

| ・産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しない、または虚偽の報告をする | 100万円以下の罰金 | 第29条 |

| ・行政からの改善命令に違反する | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの併科 | 第26条 |

特に注意すべきは、マニフェストの不交付や虚偽記載、保管義務違反といった基本的な義務違反に対して、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重い罰則が定められている点です。これは、「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされない、重大なコンプライアンス違反と見なされます。

また、以前は行政指導の対象であった措置内容等報告書の未提出についても、法改正により罰則が強化されており、マニフェストの返送期限管理の重要性が一層高まっています。

これらの罰則は、不法投棄などの悪質な行為だけでなく、日常業務における管理の不徹底によっても科されるリスクがあることを、全ての関係者は強く認識しておく必要があります。

参照:e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

まとめ

本記事では、産業廃棄物マニフェストの基本から、紙と電子の違い、具体的な伝票の流れ、関係者の義務、そして違反した場合の罰則に至るまで、網羅的に解説してきました。

マニフェスト制度は、一見すると複雑で手間のかかる手続きに思えるかもしれません。しかし、その根底にあるのは、不法投棄をはじめとする不適正処理から私たちの生活環境を守り、排出事業者が自らの社会的責任を全うするための、不可欠なセーフティネットであるという点です。A票からE票までの一連の流れは、廃棄物が適正に処理されたことを証明する、いわば「約束の証」なのです。

マニフェストの運用には、伝統的な「紙マニフェスト」と、ITを活用した「電子マニフェスト(JWNET)」の2つの選択肢があります。紙マニフェストは導入が容易な一方、手作業による負担や管理リスクが伴います。対して電子マニフェストは、導入に初期設定が必要なものの、事務処理の大幅な効率化、法令遵守の容易化、データの透明性確保といった、現代の企業経営に求められる多くのメリットを提供します。

特に、マニフェストの保管義務や行政への年次報告義務が免除される点は、電子マニフェストの導入を検討する上で極めて大きな魅力と言えるでしょう。自社の事業規模や取引先の状況、将来的な業務効率化のビジョンを踏まえ、電子マニフェストへの移行を積極的に検討することをおすすめします。

最終的にどちらの方式を選択するにせよ、最も重要なのは、マニフェスト制度の目的を正しく理解し、定められたルールを一つひとつ着実に守ることです。それが、法令違反のリスクから自社を守り、取引先や社会からの信頼を獲得し、持続可能な社会の実現に貢献するための確かな一歩となります。