現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄という一方通行の経済モデルの上に成り立ってきました。しかし、地球資源の枯渇、廃棄物による環境汚染、気候変動といった深刻な問題が顕在化する中で、私たちは持続可能な社会への転換を迫られています。その鍵を握るのが「リサイクル」であり、中でも物質(マテリアル)そのものを資源として再利用する「マテリアルリサイクル」は、循環型経済(サーキュラーエコノミー)を実現する上で中心的な役割を担います。

この記事では、マテリアルリサイクルの基本的な意味から、その種類、他のリサイクル方法との違い、メリット・デメリット、そして私たちの身の回りにある具体的なリサイクルの事例まで、幅広く掘り下げて解説します。SDGsとの関わりや、企業が取り組む意義についても触れながら、マテリアルリサイクルの全体像を理解し、私たち一人ひとりができることを考えるきっかけを提供します。

目次

マテリアルリサイクルとは

マテリアルリサイクルとは、その名の通り「マテリアル(Material=材料・原料)」を「リサイクル(Recycle=再生利用)」することを指します。具体的には、使用済みの製品や、工場での製造過程で発生する廃棄物(産業廃棄物)などを、物理的な処理によって再び製品の「材料」として利用するリサイクル手法です。

物理的な処理とは、例えば以下のような工程を指します。

- 破砕・粉砕: 大きな廃棄物を細かく砕く

- 洗浄: 汚れや不純物を取り除く

- 選別: 異なる素材を分ける(磁力、風力、光学選別など)

- 溶解・溶融: 熱を加えて溶かし、固めて原料にする

これらの工程を経て、廃棄物は新たな製品の製造に使える「再生原料」へと生まれ変わります。例えば、回収されたペットボトルは細かく砕かれ、洗浄された後、溶かされて小さな粒状の「ペレット」になります。このペレットが、新しい衣類の繊維や食品トレー、そして再びペットボトルを作るための原料となるのです。

マテリアルリサイクルが今、なぜこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、いくつかの地球規模の課題があります。

第一に、天然資源の枯渇です。私たちが日常的に利用する製品の多くは、石油、鉄鉱石、ボーキサイト、木材といった限りある天然資源から作られています。経済成長とともに資源の消費量は増え続け、このままでは将来、必要な資源が手に入らなくなる可能性があります。マテリアルリサイクルは、廃棄物を「都市鉱山」とも呼ばれる貴重な資源と捉え、天然資源の採掘を抑制する上で不可欠です。

第二に、廃棄物問題の深刻化です。大量の廃棄物は、最終的に焼却されるか、埋め立て処分されます。しかし、焼却はCO2などの温室効果ガスを排出し、地球温暖化の一因となります。また、日本の最終処分場(埋め立て地)は年々満杯に近づいており、新たな処分場を確保することも容易ではありません。マテリアルリサイクルによって廃棄物を資源として循環させれば、ごみの埋め立て量を直接的に減らし、最終処分場の延命に繋がります。

第三に、環境汚染への懸念です。特に、適切に処理されなかったプラスチックごみが河川を通じて海に流出し、生態系に深刻なダメージを与える「海洋プラスチック問題」は世界的な課題となっています。マテリアルリサイクルは、こうした廃棄物の自然界への流出を防ぐための重要な対策の一つです。

これらの課題に対応するため、世界的に「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行が叫ばれています。これは、従来の「採掘・製造・消費・廃棄」という直線的な経済(リニアエコノミー)から脱却し、製品や資源を可能な限り長く使い続け、廃棄物を最小化する経済モデルです。このサーキュラーエコノミーの中核をなすのが、製品の再利用(リユース)と、マテリアルリサイクルなのです。

要するに、マテリアルリサイクルとは、単なる「ごみの再利用」という枠を超え、廃棄物を価値ある「資源」として捉え直し、持続可能な社会を構築するための根幹的な取り組みであると言えます。この後、リサイクルの基本原則である「3R」との関係や、他のリサイクル手法との違いを詳しく見ていくことで、その位置づけをさらに明確にしていきます。

リサイクルの基本「3R」との関係

マテリアルリサイクルを理解する上で欠かせないのが、「3R(スリーアール)」という考え方です。3Rとは、持続可能な社会を築くために、廃棄物や資源の問題に取り組む上での行動の優先順位を示した標語であり、以下の3つの英単語の頭文字から名付けられています。

- Reduce(リデュース):廃棄物の発生抑制

- Reuse(リユース):製品の再使用

- Recycle(リサイクル):資源の再生利用

この3つは同列ではなく、「リデュース → リユース → リサイクル」の順番で優先されるべきとされています。なぜなら、環境への負荷が最も小さい順に並んでいるからです。それぞれの内容と、マテリアルリサイクルがどこに位置するのかを詳しく見ていきましょう。

1. Reduce(リデュース):ごみの発生を根本から減らす

リデュースは、3Rの中で最も優先順位が高い取り組みです。これは、そもそも「ごみになるもの」を私たちの生活や経済活動に持ち込まない、発生させないという考え方です。ごみが出てしまってからどう処理するかを考えるのではなく、源流で断つことが最も環境負荷が低いからです。

具体的な行動例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 買い物にマイバッグを持参し、レジ袋をもらわない

- 過剰な包装を断る

- シャンプーや洗剤などは詰め替え用の製品を選ぶ

- 本当に必要なものだけを購入し、使い捨て製品の使用を避ける

- 製品を長く使えるように大切に扱い、修理して使う

企業側にも、製品の軽量化、部品の共通化、長寿命設計など、製造段階でのリデュースが求められます。リデュースは、資源の採掘から製造、輸送、廃棄に至るまでの全ての段階でエネルギー消費と環境負荷を削減できる、最も効果的な方法です。

2. Reuse(リユース):ものを繰り返し使う

リデュースを試みても、どうしても製品や容器は必要になります。その次に優先されるのがリユースです。リユースは、一度使った製品や容器を、ごみとしてすぐに捨てるのではなく、そのままの形で、あるいは少し手入れをして繰り返し使うことを指します。

具体的な行動例は以下の通りです。

- ビールびんや牛乳びんなど、洗浄して再利用されるリターナブル容器に入った製品を選ぶ

- フリーマーケットやリサイクルショップ、フリマアプリなどを利用して、不要になったものを他の人に譲る

- 着なくなった服を雑巾にするなど、別の用途で再利用する(これも広義のリユース)

リユースは、製品を分解したり溶かしたりする必要がないため、後述するリサイクルに比べてエネルギー消費やCO2排出量を大幅に抑えられます。製品に与えられた機能を最大限に活用する、賢い資源の利用法です。

3. Recycle(リサイクル):資源として生まれ変わらせる

そして、リデュースもリユースもできなかったものが、最終的に「ごみ」として排出されます。このごみを、そのまま埋め立てたり焼却したりするのではなく、資源として再生利用するのがリサイクルです。今回テーマとなっているマテリアルリサイクルは、この3Rの3番目、リサイクルの中に位置づけられます。

リサイクルは、廃棄物を溶かしたり砕いたりといった処理を伴うため、リデュースやリユースに比べるとエネルギーを消費し、コストもかかります。しかし、廃棄されるはずだったものを再び価値ある資源として循環させることで、天然資源の消費を抑制し、ごみの最終処分量を削減するという非常に重要な役割を果たします。

つまり、マテリアルリサイクルは「最後の砦」のような存在です。まずはごみを出さない努力(リデュース)をし、次に繰り返し使う工夫(リユース)をする。そして、どうしても出てしまった廃棄物については、きちんと分別してリサイクルのルートに乗せる。この3Rの優先順位を意識することが、環境負荷を最小限に抑えながら資源を有効活用する上で極めて重要です。

マテリアルリサイクルは、3Rのサイクルを完成させるための不可欠な要素であり、私たちの持続可能なライフスタイルと、企業の責任ある生産活動を支える土台となっているのです。

マテリアルリサイクルと他のリサイクル方法との違い

「リサイクル」と一言で言っても、その手法は一つではありません。日本では主に、廃棄物の処理方法や再生する対象によって「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」の3つに大別されます。これらはそれぞれに特徴があり、廃棄物の種類や状態に応じて使い分けられています。マテリアルリサイクルへの理解を深めるために、他の2つの手法との違いを明確にしておきましょう。

まずは、3つのリサイクル手法の概要、メリット、デメリットを比較した表をご覧ください。

| リサイクル手法 | 概要 | 具体例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| マテリアルリサイクル | 廃棄物を物理的に処理(破砕・洗浄・溶解等)し、製品の材料として再利用する。 | ペットボトルから繊維へ、古紙から再生紙へ、アルミ缶からアルミ缶へ。 | ・天然資源から作るよりCO2排出量が少ない場合が多い。 ・比較的低コストで実現できる技術が多い。 |

・異物の混入に弱く、品質が低下しやすい。 ・繰り返しリサイクルすると劣化する場合がある。 |

| ケミカルリサイクル | 廃棄物を化学的に分解し、分子やモノマー(原料)レベルに戻して再利用する。 | 廃プラスチックから合成ガス・油へ、ナイロンから原料モノマーへ。 | ・新品と同等の高品質な製品を作れる。 ・異物や汚れがある程度混在していても処理できる。 |

・高度な技術と設備が必要でコストが高い。 ・プロセスによってはエネルギー消費量が大きい。 |

| サーマルリサイクル | 廃棄物を焼却する際の熱エネルギーを回収し、発電や熱源として利用する。 | ごみ焼却発電、セメント工場での原燃料化。 | ・大量の廃棄物を一度に処理できる。 ・分別が困難な混合ごみも処理対象にできる。 |

・資源(物質)そのものは失われてしまう。 ・焼却時にCO2を排出する。 |

この表を踏まえ、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、廃棄物を化学反応によって分子レベルまで分解し、全く新しい化学製品の原料(モノマー)や、石油化学プラントで利用できる油・ガスなどに再生する技術です。マテリアルリサイクルが物理的な処理で「材料」に戻すのに対し、ケミカルリサイクルは化学的な処理でより根源的な「原料」に戻す点が大きな違いです。

最大のメリットは、再生品の品質にあります。マテリアルリサイクルでは避けられない品質の劣化がほとんどなく、バージン材(天然資源から作られた新品の材料)と同等の高品質な製品を生み出すことができます。そのため、マテリアルリサイクルでは難しい、同じ製品への再生(水平リサイクル)を実現しやすいという特長があります。また、多少の異物や汚れが混入していても、化学分解の過程で除去できるため、マテリアルリサイクルよりも受け入れられる廃棄物の範囲が広い場合があります。

一方、デメリットは、高度な技術と大規模な化学プラントが必要となるため、現状ではコストが非常に高いことです。また、化学反応を進行させるために多くのエネルギーを投入する必要があり、プロセスによってはマテリアルリサイクルよりも多くのCO2を排出する可能性も指摘されています。

代表的な例としては、回収されたポリエステル繊維(衣類など)を化学的に分解して元の原料(モノマー)に戻し、再び新品のポリエステル繊維を製造するプロセスや、様々な種類が混ざった廃プラスチックを熱分解して油に戻し、ナフサなどの化学原料として利用する技術(油化)があります。ケミカルリサイクルは、マテリアルリサイクルが困難な複合素材のプラスチックや、汚れた廃棄物の高度利用を実現する技術として、今後の発展が期待されています。

サーマルリサイクル(エネルギーリカバリー)

サーマルリサイクルは、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが困難な廃棄物を焼却処理する際に、その燃焼熱を回収してエネルギーとして利用することを指します。「熱回収」や「エネルギーリカバリー」とも呼ばれます。回収された熱は、発電(ごみ焼却発電)や、周辺施設への温水・蒸気供給、地域暖房などに活用されます。

メリットは、圧倒的な処理能力です。様々な素材が混ざった分別困難なごみや、ひどく汚れていて再資源化できないごみなどを、まとめて衛生的に処理できます。ごみの体積を大幅に減らす「減容化」の効果も高く、最終処分場の逼迫した状況を緩和する上で重要な役割を担っています。

しかし、サーマルリサイクルには大きな課題もあります。それは、「物質(マテリアル)」そのものは燃えて失われてしまい、資源として循環しないことです。そのため、厳密な意味での「リサイクル(再資源化)」とは異なると考えられており、欧州などではリサイクル率に含めない国が多数です。日本の法律(循環型社会形成推進基本法)ではリサイクルの一形態として位置づけられていますが、あくまでもマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルができない場合の次善の策とされています。また、焼却の過程でCO2が排出されるため、カーボンニュートラルの観点からは課題が残ります。

日本では、廃棄物処理の多くをこのサーマルリサイクルに依存しているのが現状です。今後、真の循環型社会を目指すためには、安易に焼却に頼るのではなく、できる限りマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルへと移行させていくことが求められます。

まとめると、3つのリサイクル手法は、互いに競合するものではなく、廃棄物の特性に応じて最適な方法を選択する補完的な関係にあります。理想は、物質をそのまま活かすマテリアルリサイクル。それが品質や技術的に難しい場合は、化学の力で原料に戻すケミカルリサイクル。そして、どちらも困難な廃棄物については、せめてエネルギーだけでも回収するサーマルリサイクル。この優先順位を理解することが、リサイクルの全体像を捉える上で重要です。

マテリアルリサイクルの2つの種類

マテリアルリサイクルは、再生後の製品の品質レベルによって、さらに2つの種類に分類されます。それが「レベルリサイクル(水平リサイクル)」と「ダウンリサイクル(カスケードリサイクル)」です。この2つの違いを理解することは、マテリアルリサイクルの可能性と限界を知る上で非常に重要です。

① レベルリサイクル(水平リサイクル)

レベルリサイクルとは、使用済みの製品をリサイクルして、再び「同じ種類の製品」へと再生することを指します。「水平リサイクル」や「クローズドループ・リサイクル」とも呼ばれ、資源が同じ用途のまま循環し続ける、理想的なリサイクルの形態です。

例えば、以下のようなケースがレベルリサイクルに該当します。

- 使用済みのペットボトルから、新しいペットボトルを作る(ボトルtoボトル)

- 使用済みのアルミ缶から、新しいアルミ缶を作る(缶to缶)

- 使用済みのガラスびんから、新しいガラスびんを作る(びんtoびん)

レベルリサイクルの最大のメリットは、資源を同じ品質レベルで循環させ続けられるため、持続可能性が非常に高い点にあります。同じ製品を作るために必要だったはずの新たな天然資源(バージン材)の投入を直接的に削減できるため、資源保護への貢献度が極めて高いと言えます。理論上は、このループを何度も繰り返すことで、半永久的に資源を使い続けることが可能になります。

しかし、レベルリサイクルを実現するにはいくつかの高いハードルが存在します。最も大きな課題は「品質の維持」です。元の製品と同等の性能や安全性(特に食品容器など)を確保するためには、非常に高品質な再生原料が不可欠です。そのためには、排出段階での徹底した分別はもちろん、リサイクル工程での高度な選別技術や洗浄技術、異物除去技術が求められます。

また、リサイクルプロセスで素材がわずかにでも劣化すると、レベルリサイクルは困難になります。この品質劣化をいかに抑制し、バージン材に近い品質の再生原料を作り出せるかが、技術開発の重要なポイントとなっています。コスト面でも、高度な処理が必要なため、後述するダウンリサイクルよりも高くなる傾向があります。

このように、レベルリサイクルは理想的な姿ではあるものの、技術的・経済的な制約から、全ての製品で実現できているわけではないのが現状です。

② ダウンリサイクル(カスケードリサイクル)

ダウンリサイクルとは、使用済みの製品をリサイクルして、元の製品よりも「品質要求の低い、異なる種類の製品」へと再生することを指します。品質が段階的に下がっていく様子を滝(カスケード)に例えて「カスケードリサイクル」とも、元の製品ループから外れるため「オープンループ・リサイクル」とも呼ばれます。

ダウンリサイクルの例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 使用済みのペットボトルから、衣類用の繊維やカーペット、食品トレーを作る

- オフィスのコピー用紙などの上質な古紙から、トイレットペーパーや段ボールを作る

- 様々な種類の廃プラスチックを混ぜて溶かし、公園のベンチや土木資材、パレットを作る

ダウンリサイクルのメリットは、レベルリサイクルが難しい素材でも有効活用できる点です。リサイクルの過程で多少の品質低下があったり、異なる種類の素材がわずかに混ざってしまったりしても、要求される品質が低い製品であれば問題なく利用できます。これにより、リサイクルの対象となる廃棄物の幅が広がり、最終的に埋め立て・焼却されるごみを減らすことに繋がります。

一方で、ダウンリサイクルには明確なデメリットも存在します。それは、一度品質レベルを下げてしまうと、再び元の高品質な製品に戻すことは極めて困難であるという点です。例えば、トイレットペーパーから再びオフィスのコピー用紙を作ることはできません。つまり、ダウンリサイクルは一方通行であり、リサイクルを繰り返すうちに最終的にはさらに品質の低い製品になるか、リサイクルそのものができなくなり、廃棄せざるを得なくなります。これは資源の恒久的な循環とは言えません。

レベルリサイクルとダウンリサイクルは、どちらか一方が優れているという単純な話ではありません。理想はレベルリサイクルで資源を循環させ続けることですが、技術的・コスト的にそれが困難な場合に、ダウンリサイクルが有効な受け皿として機能します。社会全体として資源を最大限に有効活用するためには、まずレベルリサイクルを目指し、そこからこぼれ落ちたものをダウンリサイクルで受け止め、さらにそれも難しいものをケミカルリサイクルやサーマルリサイクルで処理するという、多段階の資源循環システムを構築することが重要です。

マテリアルリサイクルに取り組むメリット

マテリアルリサイクルは、単に「ごみを減らす」というだけでなく、環境、経済、社会の各側面において多くの重要なメリットをもたらします。なぜ私たちがマテリアルリサイクルを推進すべきなのか、その具体的な利点を3つの視点から詳しく解説します。

天然資源の消費を抑えられる

私たちの身の回りにある製品のほとんどは、地球から採掘された限りある天然資源から作られています。プラスチックは石油、鉄は鉄鉱石、アルミニウムはボーキサイト、紙は木材パルプといった具合です。これらの資源は無限ではなく、現在のペースで消費し続ければ、いずれは枯渇するか、採掘が極めて困難になると予測されています。

マテリアルリサイクルは、この問題に対する直接的な解決策となります。使用済みの製品を「廃棄物」ではなく「資源」として捉え、再び製品の材料として利用することで、新たに採掘・伐採する天然資源の量を直接的に減らすことができます。

例えば、古紙を1トンリサイクルすると、約20本の立ち木を伐採から守ることができると言われています。また、アルミニウムは「電気の缶詰」と呼ばれるほど、原料のボーキサイトから精錬する際に大量の電力を消費しますが、リサイクルされたアルミ缶から地金を作る際のエネルギー消費量は、ボーキサイトから作る場合のわずか3%で済みます。これは実に97%ものエネルギー削減に繋がり、資源だけでなくエネルギーの節約にも大きく貢献します。(参照:アルミ缶リサイクル協会)

このように、マテリアルリサイクルは、資源の枯渇リスクを低減し、将来の世代が利用できる資源を確保する「世代間の公平性」を実現する上で不可欠な取り組みです。さらに、多くの資源を海外からの輸入に頼る日本にとっては、国内で資源を循環させることは、資源価格の変動や国際情勢の変化といったリスクを緩和し、経済安全保障の観点からも極めて重要な意味を持つのです。

ごみの埋め立て量を減らせる

日本は国土が狭く、廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が年々深刻な問題となっています。環境省の報告によると、日本の一般廃棄物最終処分場の残余年数(あと何年埋め立てられるか)は、令和4年度末時点で24.1年となっており、決して余裕のある状況ではありません。(参照:環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について(令和4年度)」)

新たな処分場を建設するには、広大な土地が必要なだけでなく、周辺環境への影響や、地域住民の理解を得るための長い時間と労力がかかります。このまま廃棄物が増え続ければ、いずれは行き場を失ってしまう可能性があります。

マテリアルリサイクルは、この問題に対する最も効果的な対策の一つです。廃棄されるはずだったものを資源として再利用することで、最終処分場に持ち込まれるごみの量を直接的に削減します。これにより、既存の処分場の寿命を延ばし、新たな建設の必要性を先送りすることができます。

また、ごみの埋め立ては、悪臭の発生や、有害物質が溶け出して地下水や土壌を汚染するリスクも伴います。マテリアルリサイクルを推進することは、こうした埋め立てに起因する環境問題を防ぐことにも繋がります。廃棄物を適切に管理し、生活環境を衛生的に保つ上でも、マテリアルリサイクルが果たす役割は非常に大きいのです。

CO2排出量の削減につながる

地球温暖化の主な原因である二酸化炭素(CO2)の排出量削減は、世界共通の喫緊の課題です。マテリアルリサイクルは、この気候変動対策にも大きく貢献します。

多くの製品において、天然資源を採掘し、輸送し、加工して製品の原材料にするまでのプロセス(バージン材の製造)は、大量のエネルギーを消費し、多くのCO2を排出します。一方で、リサイクル原料から製品を製造する場合、このバージン材の製造プロセスを大幅にショートカットできるため、エネルギー消費量とそれに伴うCO2排出量を削減できるのです。

前述のアルミニウムの例では、97%もの省エネ効果がありましたが、他の素材でも同様の効果が見られます。

- 鉄: 鉄鉱石から製造する場合に比べ、鉄スクラップからのリサイクルで約75%のCO2排出量を削減。

- ペットボトル: 石油由来のバージン原料から製造する場合に比べ、ボトルtoボトルのリサイクルで約60%以上のCO2排出量を削減できるとの試算もあります。

これらの削減効果は、企業がカーボンニュートラルや脱炭素経営を目指す上で非常に重要です。自社製品にリサイクル材を積極的に採用したり、自社の排出する廃棄物をリサイクルしたりすることは、企業のサプライチェーン全体でのCO2排出量(スコープ3)を削減する有効な手段となります。

このように、マテリアルリサイクルは、資源、廃棄物、気候変動という現代社会が抱える3つの大きな課題に対して、同時にアプローチできる強力なソリューションなのです。

マテリアルリサイクルが抱える3つの課題・デメリット

マテリアルリサイクルは多くのメリットを持つ一方で、その普及と高度化を進める上では、いくつかの現実的な課題やデメリットも存在します。これらの問題点を正確に理解することは、より効果的で持続可能なリサイクルシステムを構築するために不可欠です。

① 分別や回収に手間とコストがかかる

質の高いマテリアルリサイクルを実現するための大前提は、リサイクル可能な資源が、汚れたり他のごみと混ざったりすることなく、クリーンな状態で回収されることです。そのためには、廃棄物を排出する私たち消費者や事業者の協力、すなわち「正確な分別」が不可欠となります。

しかし、自治体によって分別のルールは異なり、複雑な場合も少なくありません。「このプラスチックは容器包装プラ?それとも可燃ごみ?」「この紙はリサイクルできる?」といった判断に迷うことも多く、分別の徹底は決して簡単なことではありません。このような排出者側の手間と負担が、マテリアルリサイクルの最初のハードルとなります。

さらに、分別された資源を回収し、リサイクル施設まで運搬し、処理する過程にも多大なコストがかかります。自治体やリサイクル事業者は、回収車両の運用費、人件費、中間処理施設やリサイクル工場の建設・維持管理費などを負担しなければなりません。特に、人口が少ない地域や山間部では、回収効率が悪く、一軒一軒を回るコストが割高になるという問題もあります。

再生原料の市場価格が低い時期には、リサイクルにかかるコストが、再生材を販売して得られる収益を上回ってしまう「逆有償」の状態になることもあります。このような経済的な不安定さが、リサイクル事業の継続を難しくする一因ともなっています。高品質なリサイクルを維持するためには、社会全体でこのコストをどう負担していくかという仕組みづくりが重要な課題です。

② 異物が混ざると品質が低下する

マテリアルリサイクルの品質を左右する最大の敵、それが「異物」の混入です。たとえわずかでも、本来混ざるべきでないものが紛れ込むと、再生品の品質は著しく低下し、時にはリサイクルそのものが不可能になってしまいます。

例えば、ペットボトルのリサイクルを考えてみましょう。回収されたペットボトルの中に、タバコの吸い殻や飲み残し、他の種類のプラスチック(ポリ袋など)が混入していると、どうなるでしょうか。

- 汚れや液体: 洗浄工程の負荷が増大し、コストが上昇します。ひどい汚れは再生ペレットの変色や臭いの原因となり、商品価値を大きく損ないます。

- 異なる素材のプラスチック: ペットボトル(PET樹脂)とキャップ(主にPPやPE樹脂)は融点が異なるため、一緒に溶かすと再生品の強度が低下したり、見た目が悪くなったりします。そのため、リサイクル工場では手作業や機械でキャップやラベルを丁寧に取り除く必要があります。

- 金属やガラスなど: 破砕機や溶解炉などの設備を損傷させる原因となり、工場の稼働停止に繋がる危険性すらあります。

このように、異物の混入は、リサイクル工程に余計な手間とコストを発生させ、再生品の品質を落とし、最悪の場合はリサイクルされるはずだった資源を全て廃棄物に変えてしまうことさえあるのです。「これくらい大丈夫だろう」という軽い気持ちでの不適切な分別が、リサイクルシステム全体に大きな負担をかけてしまうことを理解する必要があります。

③ 繰り返しリサイクルすると品質が劣化する

マテリアルリサイクル、特にプラスチックや紙類においては、リサイクルを繰り返すたびに素材そのものの品質が物理的に劣化していくという本質的な課題があります。

紙の場合、リサイクルのたびにパルプ(植物繊維)が砕かれ、短くなっていきます。繊維が短くなると、紙の強度が低下するため、何度もリサイクルを繰り返した古紙から、強度が必要な上質な紙を作ることは難しくなります。これが、オフィスのコピー用紙がトイレットペーパーにダウンリサイクルされる理由の一つです。

プラスチックも同様で、熱を加えて溶かし、再び固めるというプロセスを繰り返すと、プラスチックを構成する高分子の鎖が切れて短くなります。これにより、強度や柔軟性、透明性といった物性が低下してしまいます。この品質劣化があるため、全てのプラスチック製品でレベルリサイクル(同じ製品への再生)が実現できているわけではなく、多くが強度の要求が低い製品へとダウンリサイクルされているのが現状です。

この「リサイクル限界」の存在は、マテリアルリサイクルだけでは完全な資源循環を達成できないことを示唆しています。この課題を克服するため、リサイクル時の劣化を抑制する技術や、劣化した品質を補うための添加剤の開発、あるいはそもそも劣化しにくい素材の設計など、様々な研究開発が進められています。

これらの課題を乗り越え、より効率的で質の高いマテリアルリサイクルを実現するためには、技術革新だけでなく、私たち一人ひとりの正しい分別意識と行動が不可欠です。

【身近なものから】マテリアルリサイクルの具体例

マテリアルリサイクルは、私たちの日常生活に深く根付いています。家庭から分別排出された多くのものが、姿を変えて再び私たちの生活に戻ってきています。ここでは、身近な製品がどのようにマテリアルリサイクルされているのか、その具体的な流れを見ていきましょう。

ペットボトル

飲料容器としてお馴染みのペットボトルは、マテリアルリサイクルの代表格です。リサイクルプロセスは以下のようになります。

- 回収: 自治体やスーパーの店頭などで回収されます。

- 選別・圧縮: リサイクル工場で、手作業や機械によって異物(他のプラスチック、缶など)が取り除かれ、運搬しやすいように圧縮梱包されます。

- 破砕・洗浄: 細かく砕かれ、ラベルやキャップの破片などを分離しながら、きれいに洗浄されます。

- ペレット化: 洗浄されたペットボトルの破片(フレーク)を高温で溶かし、小さな粒状の再生原料「PETペレット」にします。

この再生ペレットが、様々な製品の材料となります。

- レベルリサイクル(ボトルtoボトル): 近年技術が進み、高度な処理によって再び新しいペットボトルに再生されるケースが増えています。「メカニカルリサイクル」と呼ばれ、持続可能性の高いリサイクル方法として注目されています。

- ダウンリサイクル: より一般的には、衣類のフリース素材、カーペット、ワイシャツ、卵のパックや食品トレー、文房具など、多様な製品に生まれ変わります。

アルミ缶・スチール缶

アルミ缶とスチール缶は、非常にリサイクル効率が高く、レベルリサイクルの優等生と言えます。

- 回収・選別: 回収された缶は、リサイクル施設で磁石を使ってスチール缶を、渦電流選別機を使ってアルミ缶を効率的に選別します。

- 圧縮・溶解: 選別された缶は、それぞれ圧縮され、溶解炉で高温で溶かされます。

- 再生地金化: 溶かされた金属は、不純物を取り除いた後、再び固められて「再生地金(インゴット)」になります。

この再生地金は、バージン材とほぼ遜色ない品質を持つため、主にレベルリサイクルされます。

- レベルリサイクル: アルミ缶は再びアルミ缶へ、スチール缶は再びスチール缶へと生まれ変わるのが基本です。アルミニウムは自動車のエンジン部品や建築材料にも、スチールは建設用の鉄筋や鉄骨、自動車のボディなど、幅広い分野で再利用されます。

紙類(古紙、牛乳パックなど)

新聞、雑誌、段ボール、紙パックなど、古紙のリサイクルは古くから行われています。

- 回収・選別: 品目(新聞、雑誌、段ボールなど)ごとに分けて回収され、リサイクル工場で禁忌品(リサイクルできない紙:感熱紙、写真、防水加工紙など)が取り除かれます。

- 溶解・異物除去: 古紙は「パルパー」と呼ばれる大きなミキサーのような機械で水と混ぜて溶かされ、ドロドロの液体(パルプ)になります。この過程で、ホチキスの針やビニールなどの異物が除去されます。

- インキ抜き・抄紙: 印刷されたインクを取り除く工程(脱墨)を経て、きれいになったパルプを網ですくい、乾燥させて新しい紙を作ります。

古紙は、元の品質によってリサイクル先が変わる、典型的なダウンリサイクルの例です。

- 新聞紙: 再び新聞用紙や週刊誌の用紙に。

- 雑誌・書籍: 雑誌、お菓子の箱、絵本などに。

- 段ボール: 再び段ボール製品に。

- 牛乳パック: 上質なパルプが使われているため、主にトイレットペーパーやティッシュペーパーに生まれ変わります。

ガラスびん

ガラスびんもリサイクル率の高い品目です。リユース(洗浄して再利用するリターナブルびん)とリサイクルが共存しています。

- 回収・色選別: 回収されたびんは、リサイクルを効率的に行うため、「無色透明」「茶色」「その他の色」の3種類に手作業や機械で選別されます。

- 破砕・洗浄: 細かく砕かれ、異物を取り除きながら洗浄されます。このガラスの破片を「カレット」と呼びます。

- 溶解・成形: カレットを高温で溶かし、新しいガラスびんの原料として使います。カレットを多く使うほど、低い温度でガラスを溶かせるため、省エネに繋がります。

- レベルリサイクル: カレットは主に新しいガラスびんの原料となり、何度もリサイクルが可能です。

- ダウンリサイクル: 色の選別が難しい混合カレットなどは、道路のアスファルトの骨材、断熱材(グラスウール)、タイルの原料などにも利用されます。

プラスチック製品

ペットボトル以外のプラスチック製品(容器包装プラスチックや、バケツ・おもちゃなどの製品プラスチック)は、マテリアルリサイクルが最も難しい分野の一つです。理由は、素材の種類が非常に多く(PE, PP, PS, PVCなど)、複合素材や多層フィルムなども多いため、分別が困難だからです。

多くの場合、様々な種類のプラスチックが混ざった「混合プラスチック」として処理され、ダウンリサイクルされます。

- ダウンリサイクル: 混合プラスチックを溶かして、公園のベンチ、車止め、パレット(荷物を載せる台)、土木用の杭や擬木、コンクリートを流し込む型枠など、高い品質を要求されない丈夫な製品に再生されます。これを「プラスチック再生処理(再商品化)」と呼びます。

自動車

自動車は「資源のかたまり」とも言われ、自動車リサイクル法に基づいて高度なリサイクルシステムが構築されています。

- 部品のリユース: まず、廃車からエンジンやドア、バンパーなど、再利用可能な部品が取り外され、中古部品として流通します。

- 金属の回収: 部品が取り外された後の車体は、シュレッダーマシンで細かく破砕されます。

- 素材選別: 破砕されたものから、磁力や風力などを使って鉄、アルミ、銅などの金属類を回収し、それぞれ精錬されて再生金属原料となります。これはマテリアルリサイクルの典型例です。

- ASRの処理: 残ったプラスチックやゴム、ガラスの破片などの混合物は「ASR(自動車シュレッダーダスト)」と呼ばれ、かつては埋め立てられていましたが、近年は主にセメント工場の燃料や原料としてサーマルリサイクル・ケミカルリサイクルされています。

このように、私たちの周りの様々なものが、工夫を凝らした技術によって新たな価値を与えられ、資源として循環しているのです。

日本のマテリアルリサイクルの現状

日本は、3Rの取り組みが進んでおり、世界的に見てもリサイクル率が高い国の一つとされています。しかし、その実態を詳しく見ると、特有の構造や課題が浮かび上がってきます。ここでは、公的なデータを基に、日本のマテリアルリサイクルの「今」を客観的に見ていきましょう。

まず、一般廃棄物(家庭ごみなど)の全体像です。環境省の「一般廃棄物の排出及び処理状況等について(令和4年度)」によると、日本の令和4年度のごみ総排出量は4,008万トンでした。このうち、リサイクルされた量は798万トンで、総資源化率(リサイクル率)は19.9%となっています。この数値は近年横ばいから微増傾向にありますが、欧州の先進国(ドイツやオーストリアなどでは50%以上)と比較すると、まだ低い水準にあると言えます。

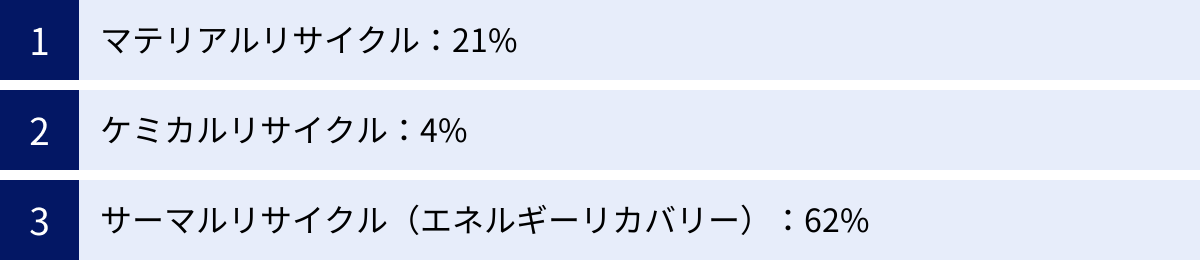

ここで重要なのが、リサイクルの「内訳」です。特に問題となるのがプラスチックです。プラスチック循環利用協会が発表している「2022年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」によると、2022年の日本の廃プラスチック有効利用率は87%と非常に高い数値になっています。しかし、その中身を詳しく見ると、

- マテリアルリサイクル:21%

- ケミカルリサイクル:4%

- サーマルリサイクル(エネルギーリカバリー):62%

となっています。つまり、有効利用されている廃プラスチックのうち、3分の2近くが「サーマルリサイクル」、すなわち焼却による熱利用であり、物質として再資源化されている「マテリアルリサイクル」は全体の2割程度に過ぎないのです。

この「サーマルリサイクルへの高い依存」が、日本のリサイクルの大きな特徴であり、課題でもあります。海外、特に欧州ではサーマルリサイクルはリサイクル率に含めないのが一般的であり、国際的な基準に照らすと日本の実質的なリサイクル率は見かけよりも低いと指摘されることがあります。

なぜ日本ではサーマルリサイクルの割合が高いのでしょうか。これにはいくつかの理由があります。

- 国土の制約と衛生思想: 狭い国土で廃棄物を効率的に処理するため、古くから焼却処理技術が発展してきました。焼却はごみを衛生的に、かつ大幅に減容化できるため、最終処分場の延命に貢献してきました。

- 分別の難しさ: プラスチックは種類が非常に多く、消費者が完璧に分別することは困難です。分別が不十分な混合プラスチックはマテリアルリサイクルが難しく、焼却処理(サーマルリサイクル)に回らざるを得ないケースが多くなります。

- 高品質な焼却設備: 日本は世界トップクラスの性能を持つごみ焼却発電施設を多数保有しており、エネルギー回収のインフラが整っていることも、サーマルリサイクルを後押ししています。

しかし、脱炭素社会の実現と、真の循環型経済への移行を目指す上で、この現状は大きな課題です。サーマルリサイクルは物質資源を失い、CO2を排出するため、あくまでも最終手段と位置づけるべきです。今後は、安易な焼却に頼るのではなく、技術開発や社会システムの変革を通じて、いかにマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの割合を高めていくかが問われています。

特に、ペットボトルの「ボトルtoボトル」のような質の高いレベルリサイクルの推進や、これまでマテリアルリサイクルが難しかった軟包装フィルムなどのリサイクル技術の開発が急がれています。国も、プラスチック資源循環促進法などを通じて、企業の自主的な取り組みや新たなリサイクル技術の導入を後押ししています。

日本のリサイクルは、「量をこなす」段階から、「質を高める」段階へと移行する転換期にあると言えるでしょう。

企業がマテリアルリサイクルに取り組む意義

マテリアルリサイクルは、もはや環境保護団体や一部の意識の高い消費者だけのものではありません。現代の企業経営において、マテリアルリサイクルへの取り組みは、社会的責任を果たすだけでなく、事業の持続的成長を支える重要な経営戦略となっています。その意義は、主に4つの側面に集約されます。

1. コスト削減とリスク管理

企業活動において、コスト削減は永遠のテーマです。マテリアルリサイクルは、この課題に直接貢献する可能性があります。バージン原料の価格は、国際的な市況や為替レート、地政学リスクなど、企業がコントロールできない外部要因によって大きく変動します。一方で、リサイクル原料は国内で安定的に調達できる場合が多く、バージン原料への依存度を下げることで、こうした価格変動リスクをヘッジできます。また、廃棄物の排出量が減れば、それだけ廃棄物処理コストを削減することにも繋がります。製品設計の段階からリサイクルしやすい素材を選ぶ、製造工程でのロスを減らすといった取り組みは、環境負荷とコストの同時削減を実現します。

2. 企業価値とブランドイメージの向上

現代の消費者は、製品の価格や品質だけでなく、その製品が「どのように作られ、社会や環境にどのような影響を与えているか」を重視するようになっています。リサイクル材を積極的に使用した製品や、環境配慮を謳う企業は、環境意識の高い消費者からの共感と支持を得やすく、ブランドイメージの向上や製品の競争力強化に繋がります。

さらに、投資の世界でも「ESG投資」(環境・社会・ガバナンスを重視する企業に投資する考え方)が主流となりつつあります。マテリアルリサイクルへの真摯な取り組みは、投資家から「持続可能性の高い企業」として評価され、資金調達を有利に進める上で重要な要素となります。

3. 新たなビジネスチャンスの創出

マテリアルリサイクルは、規制やコストといった守りの側面だけでなく、新たな事業機会を生み出す攻めの側面も持っています。これまで廃棄物とされていたものを価値ある資源に変える「静脈産業」は、今後ますます成長が見込まれる分野です。

- 新技術の開発: より効率的な選別技術、品質劣化を抑えるリサイクル技術、再生材の用途を広げる加工技術など、イノベーションの余地は無限にあります。

- 新製品・新サービスの開発: 再生材ならではの風合いを活かしたデザイン性の高い製品や、使用済み製品の回収とリサイクルを組み合わせたサービスモデル(製品のサービス化)など、新たな価値創造が可能です。

循環型経済への移行は、既存のビジネスモデルを変革し、新たな市場を切り拓く絶好の機会なのです。

4. サプライチェーンの強靭化(レジリエンス向上)

グローバル化した現代において、企業のサプライチェーンはますます複雑化し、自然災害やパンデミック、国際紛争など、様々なリスクに晒されています。特定の国からの資源や部材の供給が途絶えれば、企業の生産活動は大きな打撃を受けます。

マテリアルリサイクルによって国内での資源循環(クローズドループ)を確立することは、海外への過度な依存から脱却し、サプライチェーンの安定性を高めることに繋がります。いわば「地産地消」ならぬ「自産自消」の資源調達モデルを構築することで、外部環境の変化に強い、しなやかで強靭な(レジリエントな)事業基盤を築くことができるのです。

このように、企業にとってマテリアルリサイクルへの取り組みは、もはやコストではなく未来への投資であり、持続的な成長と競争力確保のために不可欠な経営戦略であると言えます。

マテリアルリサイクルとSDGsの関わり

マテリアルリサイクルは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)」の達成に大きく貢献する取り組みです。SDGsは、貧困や飢餓、気候変動、不平等など、世界が抱える課題を解決するために設定された17の国際目標ですが、マテリアルリサイクルは特に多くの目標と深く関連しています。

最も直接的に関わるのが、目標12「つくる責任 つかう責任」です。この目標は、持続可能な消費と生産のパターンを確保することを目指しており、その具体的なターゲット(達成基準)として「12.5:2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用(リサイクル)及び再利用(リユース)により、廃棄物の発生を大幅に削減する。」が掲げられています。マテリアルリサイクルは、まさにこのターゲットを達成するための中心的な手段です。

しかし、その貢献は目標12に留まりません。以下のように、他の多くの目標とも密接に結びついています。

- 目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」: バージン原料から製品を作るよりも少ないエネルギーで製造できるマテリアルリサイクルは、省エネルギーに貢献し、クリーンなエネルギー社会の実現を後押しします。

- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」: 効率的なリサイクルシステムの構築は、持続可能な産業の基盤となります。また、より高度なリサイクル技術の開発は、技術革新(イノベーション)そのものです。

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」: ごみの最終処分場への負荷を減らし、廃棄物を衛生的に管理することは、安全で住みやすい都市環境の維持に不可欠です。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」: 製品製造時のCO2排出量を削減することで、地球温暖化の緩和に直接的に貢献します。

- 目標14「海の豊かさを守ろう」: プラスチックごみなどを適切に回収・リサイクルすることは、海洋への流出を防ぎ、海洋プラスチック問題の解決に繋がります。

- 目標15「陸の豊かさも守ろう」: 古紙リサイクルによる森林伐採の抑制や、鉱物資源採掘に伴う土地改変・生態系破壊の抑制に貢献します。

このように、マテリアルリサイクルは、単なるごみ処理問題の解決策ではなく、気候変動、エネルギー、生物多様性、持続可能な産業といった、地球規模の複合的な課題に対する横断的なソリューションとして機能します。

私たちが日々の生活の中で行う分別の一つひとつが、そして企業が製品設計やサプライチェーンで行うリサイクルの取り組みが、巡り巡ってSDGsの達成に繋がり、より良い未来を築くための重要な一歩となるのです。マテリアルリサイクルをSDGsという大きな枠組みの中で捉え直すことで、その重要性と意義をより深く理解することができます。

まとめ

本記事では、「マテリアルリサイクル」をテーマに、その基本的な意味から、3Rとの関係、他のリサイクル手法との違い、メリット・デメリット、そして具体的な事例まで、多角的に解説してきました。

マテリアルリサイクルとは、使用済み製品や廃棄物を物理的に処理し、再び製品の「材料」として再生利用することです。これは、限りある天然資源の消費を抑え、ごみの埋め立て量を減らし、製品製造時のCO2排出量を削減するという、環境・社会に対する大きなメリットをもたらします。

一方で、質の高いリサイクルを実現するためには、排出者による正確な分別、異物混入の防止、そして繰り返しのリサイクルによる品質劣化といった課題も存在します。これらの課題を乗り越えるためには、技術開発はもちろんのこと、私たち一人ひとりの意識と協力が不可欠です。

私たちの身の回りでは、ペットボトルが衣類や食品トレーに、アルミ缶が再びアルミ缶に、古紙がトイレットペーパーに、といった形で、日々マテリアルリサイクルが実践されています。これらのリサイクルは、「レベルリサイクル(水平リサイクル)」と「ダウンリサイクル(カスケードリサイクル)」に大別され、それぞれが廃棄物の特性に応じて補完的な役割を果たしています。

日本のリサイクルの現状は、有効利用率こそ高いものの、その多くを焼却時の熱を利用する「サーマルリサイクル」に依存しているという課題を抱えています。真の循環型社会を実現するためには、今後、物質そのものを循環させるマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの質と量を高めていくことが求められます。

企業にとってマテリアルリサイクルへの取り組みは、もはや単なる社会貢献活動ではありません。コスト削減、ブランド価値の向上、新たなビジネスチャンスの創出、そしてサプライチェーンの強靭化に繋がる、持続的成長のための重要な経営戦略です。さらに、その活動はSDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」をはじめとする多くの国際目標の達成に貢献します。

マテリアルリサイクルという大きな循環の仕組みは、遠いどこかの工場だけで完結するものではありません。私たち消費者が、ルールに従って正しくごみを分別するという小さな行動が、このサイクルの出発点であり、全体の質を決定づける最も重要な要素です。この記事を通じて、マテリアルリサイクルへの理解を深め、日々の生活の中で資源を大切にし、正しく循環させる意識を持つきっかけとなれば幸いです。