私たちの生活に欠かせない、ごみ収集車。街中で見かけるこの車両の正式名称が「塵芥(じんかい)収集車」であり、通称「パッカー車」と呼ばれていることをご存知でしょうか。パッカー車は、単にゴミを運ぶだけのトラックではありません。収集したゴミを内部で圧縮し、効率的に運搬するための高度なメカニズムを備えた特殊車両です。

この記事では、そんなパッカー車の基本的な知識から、その心臓部である「仕組み」、用途によって異なる「種類」、運転に必要となる「免許」、そして購入を検討する際に気になる「価格相場」や「選び方の注意点」に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

廃棄物処理業者の方、パッカー車のドライバーを目指す方、あるいは日々の生活を支える「働く車」に興味がある方まで、本記事がパッカー車への理解を深める一助となれば幸いです。

目次

パッカー車とは

パッカー車とは、一般的に「ごみ収集車」として知られる車両の通称です。正式名称は「塵芥(じんかい)収集車」と言い、「塵芥」とはゴミやチリを意味する言葉です。その名の通り、家庭や事業所から排出される様々な廃棄物を収集し、清掃工場やリサイクル施設へ運搬する役割を担っています。

最大の特徴は、車体後部に搭載されたゴミを圧縮する装置にあります。英語で「詰める人・物」を意味する「Packer」がその名の由来であり、収集したゴミを荷箱(ボディ)内で押し固めることで、かさばるゴミの容積を大幅に減らし、一度に多くの量を運搬できます。この圧縮機能により、収集作業の効率を飛躍的に高め、都市の衛生環境を維持する上で不可欠な存在となっています。

パッカー車は、道路運送車両法において「特種用途自動車(通称:8ナンバー車)」に分類されます。これは、特定の目的のために特別な設備を備えた車両を指し、消防車や救急車、タンクローリーなどと同じ区分です。

その歴史を遡ると、かつてのごみ収集は、屋根のない平ボディのトラックや、単に箱を載せただけのトラックが主流でした。しかし、それではゴミが飛散したり、悪臭が漂ったり、収集効率も悪かったりと、多くの課題を抱えていました。そこで、衛生面と効率面を改善するために開発されたのが、現在のパッカー車です。油圧式の圧縮装置を備えることで、ゴミを密閉された荷箱に衛生的に格納し、さらに高密度に圧縮することで運搬効率を劇的に向上させました。

現代のパッカー車は、単にゴミを圧縮するだけでなく、安全性や環境性能も大きく進化しています。作業員の安全を確保するための緊急停止装置や後方確認モニター、騒音を低減する低騒動モード、臭いや汚水の漏れを防ぐ密閉構造など、様々な技術が投入されています。

パッカー車が収集するゴミの種類は多岐にわたります。地方自治体が収集する一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなど)はもちろんのこと、専門業者が収集する事業系一般廃棄物(オフィスや店舗から出るゴミ)や、産業廃棄物(工場などから出る特定の廃棄物)の収集にも使用されます。収集するゴミの種類や量、作業現場の環境(広い道路か、狭い路地か)に応じて、様々なサイズや種類のパッカー車が活躍しています。

このように、パッカー車は私たちの目には「ごみ収集車」として映っていますが、その実態は、都市機能を維持し、公衆衛生を守るという重要な社会的使命を担う、高度な技術が結集した特殊車両なのです。次の章からは、このパッカー車が具体的にどのような仕組みで動いているのかを詳しく見ていきましょう。

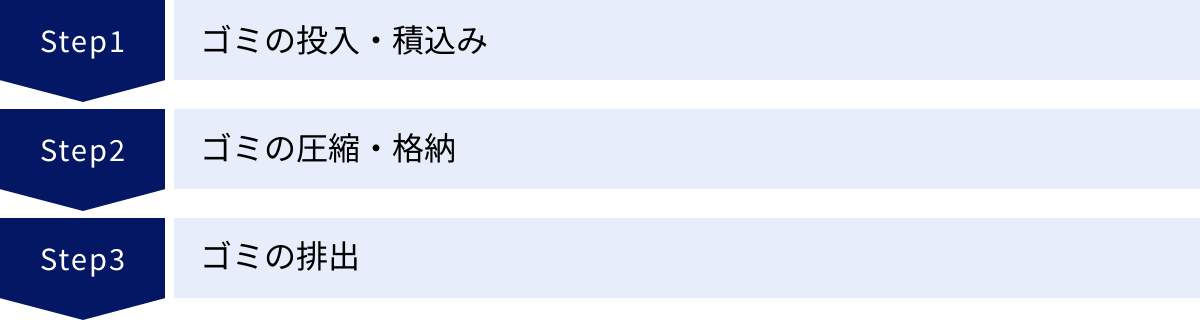

パッカー車の仕組み

パッカー車が効率的にゴミを収集できる秘密は、その精巧な仕組みにあります。ここでは、ゴミが投入されてから排出されるまでの一連の流れを「投入・積込み」「圧縮・格納」「排出」の3つのステップに分けて、そのメカニズムを詳しく解説します。これらの動作のほとんどは、強力な力を生み出す「油圧システム」によって制御されています。

ゴミの投入・積込みの仕組み

パッカー車の後部には、ゴミを投入するための開口部があり、これを「ホッパー」と呼びます。作業員は収集したゴミ袋などをこのホッパーに投げ入れます。ホッパーの大きさや形状は、パッカー車の種類やサイズによって異なりますが、作業員が安全かつ効率的に作業できるよう設計されています。

ゴミがホッパーに投入された後、作業員が車体側面や後部にある操作スイッチを押すことで、積込み装置が作動します。積込み装置にはいくつかの方式がありますが、ここでは代表的な「回転板式」を例に説明します。

- 回転板(スウィングプレート)の作動: ホッパーの底にある半円状の板(回転板)が、ホッパーの内側をえぐるように上方へ回転します。この動きによって、ホッパー内のゴミをすくい上げ、車体内部(荷箱)の方向へとかき込みます。

- 押し込み板(パッカープレート)の連動: 回転板がゴミをかき込むのと連動して、その後ろにある押し込み板が前方にスライドし、かき込まれたゴミをさらに荷箱の奥へと押し込みます。

この「回転板がすくい上げ、押し込み板が押し込む」という一連の動作が連続的に行われることで、ホッパー内のゴミは次々と荷箱内部へと送られていきます。この積込み作業は、後述する圧縮工程の第一段階とも言える重要なステップです。

また、この投入・積込み作業には、作業員の安全を確保するための様々な安全装置が組み込まれています。

- 緊急停止装置: 車両の後部や側面に複数の非常停止ボタンが設置されており、万が一の際には即座に装置の動きを停止させることができます。

- 挟まれ防止センサー: 作業員の体の一部がホッパー内に誤って入った場合などを検知し、自動で装置を停止させるセンサーが備わっている車種もあります。

- 後方確認モニター: 運転席から車両後方の様子を常に確認できるカメラとモニターが標準装備されており、作業員や周囲の安全を確認しながら操作できます。

これらの仕組みにより、パッカー車は安全性を確保しながら、迅速にゴミを車内へ積み込むことが可能となっています。

ゴミの圧縮・格納の仕組み

ゴミが荷箱内部へ送り込まれると、次に行われるのがパッカー車の最大の特徴である「圧縮」です。この工程により、収集したゴミは元の体積の数分の一にまで圧縮され、荷箱内に高密度で格納されていきます。

この強力な圧縮力を生み出しているのが、油圧シリンダーです。エンジンを動力源として油圧ポンプを動かし、作動油に高い圧力をかけます。この油圧を利用して、荷箱内部にある巨大な「プレス板(圧縮板)」や「排出板(エジェクタープレート)」を動かすのです。

ここでは、圧縮力が高い「プレス式(圧縮板式)」を例に、圧縮と格納のプロセスを解説します。

- プレス板による圧縮: 荷箱の入り口付近に設置されたプレス板が、強力な油圧の力で荷箱の奥に向かってスライドします。この時、先に送り込まれていたゴミを強い圧力で押し潰し、圧縮します。

- 排出板の後退: プレス板がゴミを圧縮して前方(荷箱の奥)に押し込んだ後、荷箱の最奥部にある排出板がわずかに後退します。これにより、次に圧縮されるゴミが入るためのスペースが確保されます。

- 繰り返される圧縮サイクル: プレス板が元の位置に戻り、再び積込み装置から送られてきたゴミを荷箱内へ取り込みます。そして、再度プレス板が前方にスライドしてゴミを圧縮します。このサイクルが繰り返されることで、荷箱の奥から順に、圧縮されたゴミがまるで地層のように積み重なっていきます。

この圧縮・格納の仕組みにより、パッカー車は見た目の荷箱サイズからは想像もつかないほどの量のゴミを収集できます。例えば、2トントラックベースのパッカー車であれば、数トンのゴミを積載することが可能です。この高い積載効率こそが、収集ルートを長く設定し、収集回数を減らすことを可能にし、廃棄物処理全体のコスト削減と効率化に貢献しているのです。

ゴミの排出の仕組み

収集場所を巡回し、荷箱がゴミで満杯になったパッカー車は、清掃工場や中間処理施設、最終処分場などへ向かいます。そして、収集したゴミをすべて排出する作業を行います。

一般的なダンプトラックであれば荷台を傾けて積荷を降ろしますが、パッカー車は異なる方法で排出を行います。なぜなら、高密度に圧縮されたゴミは、荷台を傾けただけではスムーズに滑り落ちないからです。

そこで活躍するのが、荷箱の最奥部に格納されていた「排出板(エジェクタープレート)」です。

- テールゲートの上昇: まず、車両後部のテールゲート(ホッパーを含む後部全体)が油圧シリンダーによって大きく上に開きます。これにより、荷箱の内部が完全に開放されます。

- 排出板の前進: 次に、荷箱の奥にある排出板が、油圧シリンダーの力でゆっくりと、しかし強力に前方(車両後方)へ向かってスライドします。

- ゴミの押し出し: 排出板が前進することで、圧縮されて一つの塊のようになっているゴミ全体が、荷箱の後方から綺麗に押し出されます。これにより、荷箱内部にゴミが残ることなく、確実かつ迅速に排出作業を完了できます。

この押し出し方式には、ダンプアップ方式に比べていくつかのメリットがあります。

- 安定性: 車両の重心を高くすることなく排出できるため、足場が不安定な場所でも安全に作業できます。

- 場所を選ばない: 天井が低い建物内など、上部にスペースがない場所でも排出作業が可能です。

- 確実性: 粘着性のあるゴミや、絡み合ったゴミでも、残さず強制的に排出できます。

このように、パッカー車は「投入・積込み」「圧縮・格納」「排出」という一連のプロセスを、油圧システムを駆使した精巧なメカニズムによって、安全かつ効率的に実行しているのです。

パッカー車の主な種類とそれぞれの仕組み

パッカー車には、ゴミを圧縮・格納する仕組みの違いによって、いくつかの種類が存在します。それぞれに特徴があり、収集するゴミの種類や作業環境によって使い分けられています。ここでは、国内で主流となっている「プレス式」「回転板式」「荷箱回転式」の3つの種類について、その特徴と仕組みを詳しく解説します。

| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| プレス式(圧縮板式) | 圧縮板(プレスプレート)でゴミを強力に押し潰す | 圧縮力が非常に高い、粗大ゴミや水分の多いゴミにも対応可能 | 構造が比較的複雑で高価、作動音が大きい傾向がある | 事業系ゴミ、粗大ゴミ、建設廃棄物、混合ゴミ |

| 回転板式(巻き込み式) | 回転板でゴミをかき込みながら圧縮する | 連続投入が可能で作業効率が良い、構造が比較的シンプルで安価 | 圧縮力はプレス式に劣る、細かいゴミや飛散しやすいものは不向きな場合がある | 家庭ごみ(可燃、不燃)、資源ごみ(ビン、缶、ペットボトル) |

| 荷箱回転式(ロータリー式) | ドラム状の荷箱全体を回転させてゴミを圧縮・攪拌する | 汚水や臭気の漏洩が少ない、作動音が静か | 圧縮力は他の方式に比べて低い、投入口が狭い傾向がある | 汚泥、生ごみ、給食の残渣、水分の多いゴミ |

プレス式(圧縮板式)

特徴と主な用途

プレス式(圧縮板式)パッカー車は、全種類の中で最も高い圧縮力を持つことが最大の特徴です。荷箱内部に設置された強力な圧縮板(プレスプレート)が、油圧の力でゴミを直接押し潰すため、非常に硬いものや、かさばるものでも効率的に減容できます。

この高い圧縮性能から、以下のような用途で特に活躍します。

- 事業系ゴミ: オフィスや商業施設から出る、種類や形状が不揃いな混合ゴミの収集。

- 粗大ゴミ: タンスや椅子、マットレスといった家具類。そのままでは積載が難しい粗大ゴミも、プレス式の力で破壊・圧縮しながら積み込めます。

- 建設廃棄物: 木くずや廃プラスチックなど、比較的硬質な産業廃棄物の一部。

- 水分の多いゴミ: 圧縮時に水分(汚水)を効率的に絞り出すことができるため、水分を多く含む事業系生ごみなどにも使用されます。

そのパワフルさゆえに、作動音は他の方式に比べて大きくなる傾向がありますが、多様なゴミに一台で対応できる汎用性の高さが魅力です。

圧縮の仕組み

プレス式の圧縮メカニズムは、荷箱内部にある「圧縮板(プレスプレート)」と「排出板(エジェクタープレート)」の連携プレーによって成り立っています。

- ゴミの取り込み: ホッパーに投入されたゴミは、まず積込み用のプレートによって荷箱の入り口(圧縮室)へと送り込まれます。

- 圧縮工程: ゴミが圧縮室に溜まると、油圧シリンダーに押された圧縮板が、荷箱の奥に向かって力強く前進します。この動きによって、圧縮室内のゴミは強い圧力で押し固められます。

- 格納工程: 圧縮されたゴミは、荷箱の最奥部にある排出板を少しずつ後退させながら、奥から順に詰められていきます。

- プレートの復帰: 圧縮板が一旦元の位置に戻り、次のゴミが圧縮室に送り込まれるのを待ちます。

この一連のサイクルを繰り返すことで、荷箱内は高密度に圧縮されたゴミで満たされていきます。排出時には、テールゲートを開放し、排出板が荷箱全体を前進することで、圧縮されたゴミ塊を一度に押し出します。

回転板式(巻き込み式)

特徴と主な用途

回転板式(巻き込み式)パッカー車は、ゴミの連続投入が可能で、作業効率に優れている点が特徴です。私たちが普段、家庭ごみの収集で最も目にするのがこのタイプです。

ホッパーに投入されたゴミを回転板がリズミカルにかき込んでいくため、作業員は装置のサイクルを待つことなく、次々とゴミ袋を投入できます。これにより、決められたルートを迅速に回る必要がある自治体の収集業務などで絶大な効果を発揮します。

主な用途は以下の通りです。

- 家庭ごみ: 可燃ごみ、不燃ごみなど、一般家庭から排出される定期収集ごみ。

- 資源ごみ: ビン、缶、ペットボトル、古紙などの資源ごみの収集。

プレス式ほどの圧縮力はありませんが、袋詰めにされた一般的なゴミを処理するには十分な性能を備えています。また、構造が比較的シンプルなため、車両価格がプレス式に比べて安価な傾向にあるのもメリットの一つです。

巻き込みの仕組み

回転板式の心臓部は、ホッパーの底部に設置された「回転板(スウィングプレート)」と、その奥にある「押し込み板(パッカープレート)」です。

- ゴミの投入: ホッパーにゴミが投入されます。

- 回転板による巻き込み: 操作スイッチを入れると、まず回転板がホッパー内をえぐるように上方へ回転し、ゴミをすくい上げて荷箱の方向へ巻き込みます。

- 押し込み板による圧縮: 回転板がゴミを巻き込むのとほぼ同時に、その後方に控えていた押し込み板が前方にスライドし、巻き込まれたゴミを荷箱内部へ押し込み、圧縮します。

- 連続作動: これらのプレートはスムーズに連動して動き、一連のサイクルが完了するとすぐに元の位置に戻ります。これにより、作業員はテンポよく次のゴミを投入できます。

このリズミカルな動きが、回転板式の高い作業効率を生み出しています。圧縮されたゴミは、荷箱の奥から順に格納されていきます。

荷箱回転式(ロータリー式)

特徴と主な用途

荷箱回転式(ロータリー式)パッカー車は、その名の通り、ドラム状の荷箱(ボディ)全体がゆっくりと回転することで、ゴミを攪拌・圧縮するユニークな構造を持っています。

この方式の最大のメリットは、密閉性の高さによる汚水・臭気対策と、作動音の静かさです。投入口以外の開口部がほとんどないシンプルな円筒形の構造のため、水分を多く含むゴミを収集しても汚水が外部に漏れにくく、臭いも閉じ込めることができます。また、プレス式や回転板式のような激しいプレートの動きがないため、作動音が非常に静かです。

これらの特徴から、以下のような特殊な用途で重宝されています。

- 水分の多いゴミ: 給食センターの残渣、食品工場から出る生ごみ、市場の魚のアラなど。

- 汚泥など: 粘着性が高く、通常のパッカー車では扱いにくい汚泥や下水処理場の脱水ケーキなど。

- 時間帯が限られる場所: 病院や住宅街など、騒音が敬遠される場所での深夜・早朝の収集作業。

圧縮力は他の方式に比べると劣りますが、特定の分野において他の追随を許さない強みを持つ専門的なパッカー車と言えます。

圧縮の仕組み

荷箱回転式の圧縮は、非常にシンプルな原理に基づいています。

- 投入: 車両後部の上方にある投入口からゴミを投入します。

- 回転と攪拌: 巨大なドラム(荷箱)が、ゆっくりと一定方向に回転します。ドラムの内部には、らせん状の羽根(スクリューブレード)が取り付けられています。

- 圧縮と移送: ドラムが回転することで、内部のゴミはらせん状の羽根に沿って攪拌されながら、徐々に荷箱の奥へと送られていきます。この過程で、ゴミは自重と後から来るゴミに押される形で圧縮されていきます。

- 排出: 排出する際は、ドラムの回転を逆方向に切り替えます。すると、らせん状の羽根がゴミを投入口側へと送り出し、自動的に排出される仕組みになっています。

このように、荷箱回転式は荷箱自体を回転させるという独創的なアイデアで、特定のニーズに応える優れた性能を実現しています。

パッカー車の運転に必要な免許

パッカー車は特殊な装置を備えていますが、その運転自体はベースとなっているトラックと変わりません。しかし、どの種類の運転免許で運転できるかは、そのパッカー車の「大きさ」によって厳密に定められています。ここでは、パッカー車の運転に必要となる免許の種類について、車両のサイズごとに詳しく解説します。

免許の種類は車両の大きさで決まる

パッカー車の運転に必要な免許は、トラックの運転免許制度と同様に、「車両総重量(GVW)」と「最大積載量」の2つの基準によって決まります。特に重要なのが車両総重量です。

- 車両総重量(GVW)とは: 「車両重量(車本体の重さ)」+「最大積載量(積める荷物の最大重量)」+「乗車定員 × 55kg」で計算される、人や荷物を最大限に積んだ状態での全体の重さです。

- 最大積載量とは: その車両が積むことを許された荷物の最大重量です。

運転免許制度は過去に何度か改正されており、免許を取得した時期によって運転できる車両の範囲が異なります。特に、平成19年(2007年)と平成29年(2017年)の改正は重要です。

| 免許の種類 | 取得時期 | 車両総重量 | 最大積載量 | 主な対象パッカー車 |

|---|---|---|---|---|

| 普通免許 | 平成29年3月12日以降 | 3.5t未満 | 2.0t未満 | 軽トラベース、1tクラス |

| 準中型(5t限定)免許 | 平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 5.0t未満 | 3.0t未満 | 2tクラスの一部 |

| 準中型免許 | 平成29年3月12日以降 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 2tクラス、3tクラス |

| 中型(8t限定)免許 | 平成19年6月1日以前 | 8.0t未満 | 5.0t未満 | 4tクラス(標準) |

| 中型免許 | 平成19年6月2日以降 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 4tクラス(増トン車) |

| 大型免許 | – | 11.0t以上 | 6.5t以上 | 10tクラス |

| 参照:警視庁ウェブサイト「運転免許の区分」に関する情報を基に作成 |

この表を基に、それぞれの免許でどのようなパッカー車が運転できるのかを具体的に見ていきましょう。

普通免許で運転できるパッカー車

平成29年3月12日以降に取得した現行の普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満の車両です。

この条件に該当するパッカー車は、非常に小型のものに限られます。具体的には、軽トラックをベースにしたパッカー車や、1t~1.5tクラスの小型トラックをベースにした車両の一部が対象となります。これらの小型パッカー車は、道幅が極端に狭い住宅密集地や山間部での戸別収集、あるいは公園やイベント会場などで発生する少量のゴミを収集する際に活躍します。

しかし、一般的に「ごみ収集車」としてイメージされる2tトラックベースのパッカー車は、車両総重量が3.5tを超えてしまうため、現行の普通免許では運転できません。

準中型免許で運転できるパッカー車

平成29年3月12日に新設された準中型免許は、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満の車両を運転できます。

この免許は、街中で最もよく見かける2tクラスや3tクラスのパッカー車を運転するために非常に重要な資格となっています。これらの車両は、市街地の家庭ごみ収集や、小規模な事業所のルート収集などで主力として使用されており、物流業界だけでなく廃棄物収集業界においてもニーズの高い免許です。

なお、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した方は、自動的に「準中型5t限定免許」を保有していることになります。この免許では車両総重量5t未満、最大積載量3.0t未満まで運転できるため、2tクラスのパッカー車の多くを運転することが可能です。

中型免許で運転できるパッカー車

中型免許は、車両総重量11.0t未満、最大積載量6.5t未満の車両を運転できます。

この免許で運転できるのは、主に4tトラックをベースにしたパッカー車です。これらは「中型パッカー車」と呼ばれ、一度に多くのゴミを収集できるため、収集エリアが広い場合や、スーパーマーケットや工場など、まとまった量のゴミが出る事業所の収集で活躍します。特に、車両総重量を8t以上に増やした「増トン仕様」の4tパッカー車を運転するには、この中型免許(限定なし)が必須となります。

また、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は「中型8t限定免許」を保有しています。この免許では車両総重量8t未満、最大積載量5.0t未満まで運転できるため、標準的な4tパッカー車の多くはこの免許で対応可能です。長年ドライバーとして活躍されている方の多くが、この免許で中型パッカー車を運転しています。

大型免許で運転できるパッカー車

大型免許は、車両総重量11.0t以上、最大積載量6.5t以上の車両を運転するための免許です。

この免許が必要となるのは、10tクラスの大型トラックをベースとした非常に大きなパッカー車です。これらの大型パッカー車は、市街地で各家庭のゴミを収集するような業務には使われません。主な役割は、地域ごとに設置されたごみの中継施設(ストックヤード)から、最終処分場や焼却施設まで、大量のゴミを一度に輸送することです。ピストン輸送を繰り返すことで、廃棄物処理システム全体の効率化を支える重要な役割を担っています。

また、大規模な工場や商業施設から排出される大量の産業廃棄物を直接収集・運搬する際にも使用されます。

パッカー車の運転業務に就くことを考えている場合、自分が乗りたい(あるいは会社が保有している)パッカー車の「車検証」を確認し、その車両総重量と最大積載量を正確に把握した上で、対応する免許を取得することが不可欠です。

パッカー車の価格相場

パッカー車は、ベースとなるトラック車両に加えて、高価な圧縮・排出装置(架装)が搭載されているため、一般的なトラックに比べて車両価格が高額になります。ここでは、パッカー車の導入を検討する際に最も気になる「価格相場」について、新車と中古車に分けて解説します。

ただし、表示する価格はあくまで一般的な目安です。実際の価格は、車両のサイズ、架装メーカー、パッカー車の種類(プレス式、回転板式など)、さらには汚水タンクや連続作動機能、後方カメラの性能といったオプションの有無によって大きく変動します。

新車パッカー車の価格相場

新車でパッカー車を購入する場合、最新の技術や安全性能、排ガス規制に対応したクリーンなエンジンなど、多くのメリットがあります。また、メーカー保証が付いているため、万が一の故障時にも安心です。一方で、価格は最も高くなり、注文してから納車されるまでに数ヶ月以上かかることもあります。

【新車パッカー車の価格目安】

- 2tクラス(小型): 約700万円 ~ 1,100万円

- ベース車両:いすゞ・エルフ、日野・デュトロ、三菱ふそう・キャンターなど

- 主な用途:市街地の家庭ごみ収集、小規模事業所のルート収集

- 4tクラス(中型): 約1,200万円 ~ 1,800万円

- ベース車両:いすゞ・フォワード、日野・レンジャー、三菱ふそう・ファイターなど

- 主な用途:広域のルート収集、中規模事業所・工場のゴミ収集

- 10tクラス(大型): 約2,000万円以上

- ベース車両:いすゞ・ギガ、日野・プロフィア、三菱ふそう・スーパーグレートなど

- 主な用途:中継施設からの大量輸送、大規模工場の産業廃棄物収集

新車価格が高額になる要因としては、車両本体価格に加え、複雑な油圧システムを持つ架装部分の価格が大きいことが挙げられます。特に、圧縮力の高いプレス式や、特殊な構造を持つ荷箱回転式は、一般的な回転板式に比べて高価になる傾向があります。

新車を選ぶメリットは、長期的な視点での信頼性とランニングコストの低さにあります。故障のリスクが極めて低く、最新の燃費性能や環境性能を備えているため、日々の燃料費やメンテナンス費用を抑えることができます。コンプライアンスや企業の環境イメージを重視する場合にも、新車の導入は有力な選択肢となります。

中古パッカー車の価格相場

中古パッカー車は、新車に比べて大幅に初期導入コストを抑えられるのが最大の魅力です。また、在庫があれば即納可能なケースが多く、急に車両が必要になった場合にも対応できます。

一方で、車両の状態は一台一台異なり、当たり外れがあるのも事実です。年式、走行距離、架装部分の使用状況、メンテナンス履歴などによって価格は大きく変動します。

【中古パッカー車の価格目安】

- 2tクラス(小型): 約150万円 ~ 600万円

- 4tクラス(中型): 約300万円 ~ 1,000万円

- 10tクラス(大型): 約500万円 ~ 1,500万円

価格帯に大きな幅があるのは、車両の状態が千差万別だからです。例えば、同じ4tクラスでも、10年以上前の低年式・多走行の車両であれば300万円台で見つかることもあれば、登録から数年しか経っていない高年式・低走行の極上車であれば1,000万円を超えることも珍しくありません。

中古車を選ぶメリットは、何と言っても価格の安さです。予算が限られている場合や、新規事業の立ち上げで初期投資を抑えたい場合には、中古車が非常に有効な選択肢となります。

しかし、中古車にはリスクも伴います。特にパッカー車の場合、走行に関わるシャーシ部分だけでなく、酷使されることが多い架装部分(圧縮装置)の状態が重要になります。購入後に高額な修理費用が発生する可能性も考慮に入れ、信頼できる販売店で、車両の状態をしっかりと見極めてから購入することが不可欠です。次の章では、その具体的なチェックポイントを解説します。

中古パッカー車を選ぶ際の4つの注意点

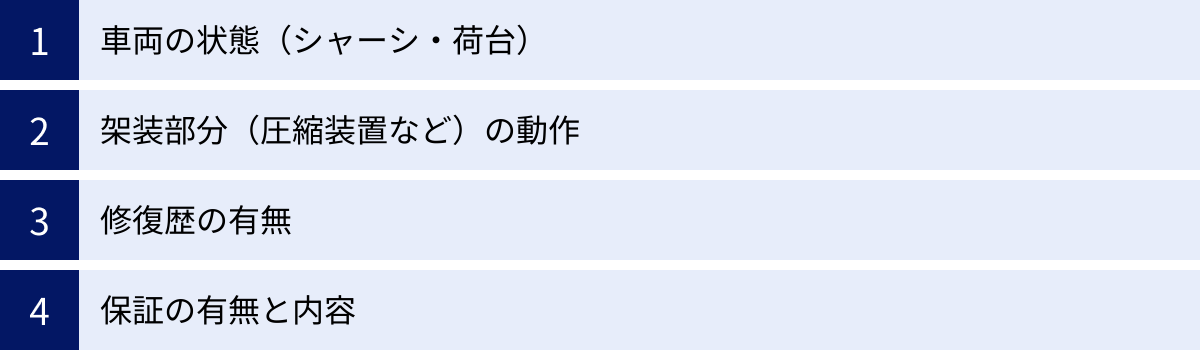

中古パッカー車は初期投資を抑えられる大きなメリットがありますが、購入後に「安物買いの銭失い」とならないためには、慎重な車両選びが求められます。特に、通常のトラックとは異なり、酷使される「架装部分」の状態が車両の寿命や維持費を大きく左右します。ここでは、中古パッカー車を選ぶ際に必ず確認すべき4つの重要な注意点を解説します。

① 車両の状態(シャーシ・荷台)

まずは、車としての基本性能を支えるシャーシ(土台)部分と、運転に関わる機関を入念にチェックすることが大前提です。

- フレームのサビ・腐食: 中古トラック選びで最も重要なのがフレームの状態です。特にパッカー車は、ゴミから出る汚水や、作業現場の悪路など、厳しい環境で使用されることが多いため、フレームにサビや腐食が発生しやすくなります。下回りを覗き込み、フレームに深刻なサビや亀裂、歪みがないかを必ず確認しましょう。特に、沿岸部や降雪地帯で使用されていた車両は、融雪剤の影響で腐食が進んでいる可能性が高いため、より注意深いチェックが必要です。

- エンジンの状態: エンジンを始動させ、異音や異常な振動がないかを確認します。エンジンオイルの漏れや滲みがないか、エンジンルーム全体をチェックします。マフラーから排出される煙の色も重要で、黒煙(不完全燃焼)や白煙(オイル下がり・上がり)が出ている車両は、エンジンに何らかの問題を抱えている可能性が高いです。

- 走行テスト: 可能であれば必ず試乗させてもらいましょう。アクセルを踏んだ際の加速はスムーズか、ハンドルはまっすぐ進むか、ブレーキはしっかりと効くかなど、実際の走行フィールを確かめます。トランスミッションの変速がスムーズに行われるか、異音やショックがないかも重要なチェックポイントです。

② 架装部分(圧縮装置など)の動作

パッカー車がパッカー車である所以は、この架装部分にあります。走行部分に問題がなくても、架装部分が正常に動作しなければ意味がありません。車両価格の大きな割合を占める架装部分のチェックは、最も時間をかけて行うべきです。

- 油圧系統のチェック: パッカー車の心臓部である油圧システムを確認します。油圧シリンダーのロッド部分に傷や点サビがないか、シリンダーやホースの接続部からオイル漏れがないかを念入りにチェックします。オイル漏れは、パッキンの劣化だけでなく、より深刻なトラブルの前兆である可能性もあります。

- 一連の動作確認: 販売店の担当者に依頼し、必ず「投入→圧縮→排出」という一連のサイクルを実際に動かしてもらいます。プレス板や回転板がスムーズに動くか、途中で引っかかったり、異常な音(金属が擦れる音や、うなり音)を発したりしないかを確認します。排出時に、排出板が最後までスムーズに動き、途中で停止しないかも重要です。

- 消耗部品の摩耗度: 圧縮板や回転板、ホッパーの床などは、常にゴミと接触するため摩耗します。これらのプレート類の摩耗が激しい場合、交換に高額な費用がかかることがあります。どの程度摩耗しているか、亀裂などが入っていないかを確認しましょう。また、汚水タンクのシール(パッキン)類が劣化していないかもチェックポイントです。

③ 修復歴の有無

修復歴とは、交通事故などによって自動車の骨格部分(フレームやピラーなど)を修復・交換したことがある履歴を指します。単にドアやバンパーを交換しただけの「修理歴」とは区別されます。

修復歴のある車両は、避けるのが賢明です。骨格にダメージが及んだ車両は、たとえ綺麗に修復されていても、ボディの剛性バランスが崩れている可能性があります。その結果、「まっすぐ走らない」「タイヤが偏摩耗する」「特定の箇所に負荷がかかりやすく、故障が再発しやすい」といったトラブルに繋がるリスクが高まります。

中古車販売店には、修復歴の有無を告知する義務があります。購入前には必ず「修復歴はありませんか?」と質問し、車両状態評価書や記録簿(メンテナンスノート)などで、書面として確認させてもらいましょう。口頭での説明だけでなく、信頼できる第三者機関(JAAIなど)の鑑定書が付いている車両であれば、より安心です。

④ 保証の有無と内容

中古車は新車と違い、故障のリスクが常に付きまといます。万が一のトラブルに備えるため、保証の有無とその内容は非常に重要です。

- 保証の対象範囲: 保証が付いている場合、その内容を詳細に確認する必要があります。エンジンやトランスミッションといった走行に関わる部分だけが対象なのか、それとも高額な修理費用がかかるパッカー車の「架装部分」も保証対象に含まれているかは、天と地ほどの差があります。架装部分が保証対象外の場合、購入直後に圧縮装置が故障すると、数十万円から百万円単位の修理費が自己負担となる可能性があります。

- 保証期間と条件: 保証期間はどれくらいか(例:「購入後3ヶ月または走行5,000kmまで」など)、保証修理を受ける際の自己負担金(免責金額)はあるか、修理費用の上限は設定されているかなど、細かい条件まで契約前に必ず書面で確認しましょう。

- 販売店の信頼性: 保証制度を設けていること自体が、その販売店が自社の扱う商品に自信を持っている証とも言えます。トラックを専門に扱い、自社で整備工場を持っているような販売店は、納車前の点検整備がしっかりしており、購入後のアフターサービスも期待できます。

これらの4つのポイントを冷静に見極めることで、中古パッカー車購入のリスクを大幅に減らし、長く安心して使える一台を見つけることができるでしょう。

パッカー車の代表的なメーカー3選

日本国内において、パッカー車の架装(車体後部の特殊装置部分)を製造しているメーカーは数社ありますが、その中でも特に高いシェアを誇り、業界をリードしているのが「新明和工業」「極東開発工業」「モリタエコノス」の3社です。それぞれのメーカーに得意とする分野や特徴があり、用途やニーズに応じて選ばれています。

| メーカー | 主力製品シリーズ(ブランド名) | 強みとする方式 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 新明和工業 | G-PX | プレス式 | 高い圧縮性能と優れた耐久性。粗大ゴミや事業系ゴミの収集現場で圧倒的なシェアを誇る。 |

| 極東開発工業 | プレスパック、パックマン | 回転板式 | 高い作業効率とメンテナンス性。家庭ごみのルート収集で広く採用されており、使いやすさに定評。 |

| モリタエコノス | プレスマスター | 荷箱回転式 | 汚水・臭気対策と静音性。生ごみや汚泥など、水分を多く含むゴミの収集に特化。 |

① 新明和工業

新明和工業株式会社は、兵庫県に本社を置く、特装車業界のリーディングカンパニーです。そのルーツは航空機製造にあり、そこで培われた高い技術力を活かして、ダンプトラックや脱着ボデートラック、そしてパッカー車など、様々な特装車を開発・製造しています。

パッカー車においては、特に「プレス式」に絶大な強みを持っています。主力製品である「G-PX」シリーズは、業界トップクラスの圧縮性能と、過酷な使用環境に耐えうる堅牢な造りで高い評価を得ています。圧縮板と排出板の滑らかな連動による効率的な圧縮メカニズムは、家具などの粗大ゴミや、多種多様な形状の事業系ゴミをパワフルに処理します。

また、安全性や環境性能への配慮も特徴です。作業員の安全を確保するための各種センサーや緊急停止装置はもちろんのこと、汚水が外部に漏れ出すのを防ぐためのシール構造や、大容量の汚水タンクなども標準またはオプションで用意されています。長年の実績と信頼性から、多くの自治体や大手廃棄物処理業者に選ばれている、まさに王道とも言えるメーカーです。

参照:新明和工業株式会社 公式サイト

② 極東開発工業

極東開発工業株式会社は、同じく兵庫県に本社を構える、日本の特装車業界を代表するメーカーの一つです。ダンプトラックやタンクローリーで高いシェアを誇るとともに、パッカー車の分野でも新明和工業と並ぶ存在感を示しています。

極東開発工業のパッカー車は、「プレスパック」(プレス式)や「パックマン」(回転板式)といったユニークなブランド名で知られています。中でも特に評価が高いのが「回転板式」のモデルです。ゴミの連続投入を可能にするスムーズでスピーディーな巻き込み動作は、作業効率を重視する家庭ごみのルート収集において絶大な支持を得ています。

「使いやすさ」を追求した設計思想も特徴で、日々のメンテナンスがしやすい構造や、直感的に操作できるスイッチ配置など、現場のドライバーや作業員の視点に立った製品開発が行われています。近年では、環境問題への対応として、エンジンを停止したまま電動で荷役作業ができるハイブリッド車や、完全電動のEVパッカー車の開発にも積極的に取り組んでおり、次世代の廃棄物収集をリードする存在となっています。

参照:極東開発工業株式会社 公式サイト

③ モリタエコノス

株式会社モリタエコノスは、消防車で国内トップシェアを誇るモリタホールディングスグループの一員で、環境関連車両を専門に手掛けるメーカーです。その出自から、環境保全や衛生管理に対する高い意識が製品づくりに反映されています。

モリタエコノスの代名詞とも言えるのが、荷箱回転式(ロータリー式)パッカー車の「プレスマスター」シリーズです。大きなドラムが回転することでゴミを攪拌・圧縮するこの方式は、汚水や臭気の漏洩防止において他の追随を許さない性能を誇ります。密閉性の高い構造は、給食センターの残渣や食品工場から出る生ごみ、市場から出る魚のアラといった、水分を非常に多く含むゴミの収集に最適です。

また、プレス式や回転板式に比べて作動音が格段に静かであるため、騒音が問題となる病院や、深夜・早朝の住宅街での作業にも適しています。圧縮力では他の方式に劣るものの、「衛生管理」や「静音性」といった特定のニーズに対しては、唯一無二の価値を提供します。環境コンプライアンスを重視する企業や、特殊な廃棄物を扱う現場で強く支持されている、専門性の高いメーカーです。

参照:株式会社モリタエコノス 公式サイト

まとめ

本記事では、私たちの生活を支える「パッカー車」について、その基本的な役割から、精巧な仕組み、種類、必要な免許、価格、選び方の注意点、そして代表的なメーカーまで、幅広く掘り下げて解説してきました。

パッカー車は、単にごみを運ぶだけの車両ではありません。投入、圧縮、排出という一連の作業を、油圧システムを駆使して安全かつ効率的に行う、高度な技術が結集した社会インフラです。

その種類は、収集するゴミの特性に応じて主に3つに大別されます。

- プレス式: パワフルな圧縮力で、粗大ゴミや事業系ゴミに対応。

- 回転板式: 連続投入による高い作業効率で、家庭ごみの収集に最適。

- 荷箱回転式: 優れた密閉性と静音性で、生ごみや汚泥の収集に特化。

これらの車両を運転するには、普通免許では不十分な場合が多く、多くの場合で「準中型免許」や「中型免許」が必要となります。導入を検討する際には、新車で1,000万円を超えることも珍しくない高価な車両であることを理解し、中古車を選ぶ際には、走行部分だけでなく、酷使される「架装部分」の状態をいかに見極めるかが成功の鍵を握ります。

そして、国内市場は新明和工業、極東開発工業、モリタエコノスという、それぞれに強みを持つ3大メーカーによって支えられています。どのメーカーの、どの種類のパッカー車を選ぶかが、日々の業務の効率性や快適性を大きく左右します。

この記事を通じて、街で何気なく見かけていたパッカー車が、いかに私たちの衛生的で快適な生活に貢献しているか、その裏側にある技術や工夫を感じていただけたなら幸いです。これからパッカー車の購入を検討される事業者の方、あるいはそのハンドルを握ることを目指す方にとって、本記事がその第一歩を後押しする確かな情報源となることを願っています。