私たちの生活に深く根付いている「リサイクル」。ごみの分別はもちろん、スーパーでの資源回収やリサイクル製品の購入など、様々な場面でこの言葉に触れる機会があります。しかし、「リサイクルとは具体的に何を指すのか?」「よく聞く3R(スリーアール)とはどう違うのか?」と問われると、正確に説明するのは難しいかもしれません。

この記事では、リサイクルの基本的な意味から、現代社会でなぜそれが必要とされているのか、そして私たちの生活とどのように関わっているのかを、網羅的かつ分かりやすく解説します。

リサイクルの主な種類であるマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの違いや、商品についているリサイクルマークの正しい意味、さらにはSDGsとの関連性まで、幅広く掘り下げていきます。

この記事を読めば、リサイクルに対する理解が深まり、日々の生活の中で環境に配慮した行動をより意識的に、そして具体的に実践できるようになるでしょう。持続可能な社会を築くために、私たち一人ひとりができることを見つけるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

目次

リサイクルとは?

「リサイクル(Recycle)」とは、一言で説明すると「廃棄物や不用品を、原材料やエネルギー源として再び有効利用すること」を指します。使い終わったものをそのまま捨てるのではなく、資源として捉え直し、循環させていく考え方とそのための技術やシステムの総称です。

日本の法律である「循環型社会形成推進基本法」では、リサイクルは以下のように定義されています。

- 製品などが廃棄物などになることを抑制する(リデュース)

- 製品などが廃棄物などになった場合、できるだけ繰り返し使用する(リユース)

- 上記ができない場合、その廃棄物などを原材料として利用する(リサイクル)

- 上記もできない場合、熱エネルギーとして利用する(サーマルリサイクル)

- 最後に、適正な処分を行う

この法律の定義からも分かるように、リサイクルは単に「ごみを再利用すること」だけを指すのではなく、より広い概念である「循環型社会」を形成するための重要な要素の一つとして位置づけられています。

リサイクルの目的は、大きく分けて二つあります。

一つ目は、「環境負荷の低減」です。ごみを燃やせば二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが発生し、埋め立てれば土壌や地下水を汚染する可能性があります。リサイクルは、こうしたごみ処理に伴う環境へのダメージを最小限に抑えることを目指します。

二つ目は、「資源の有効活用」です。私たちが利用している製品の多くは、石油や鉄鉱石、木材といった天然資源から作られています。これらの資源は無限ではなく、いつかは枯渇する恐れがあります。特に、多くの資源を輸入に頼っている日本にとって、国内にある使用済みの製品を「都市鉱山」として捉え、そこから資源を回収するリサイクルは、経済安全保障の観点からも非常に重要です。

歴史を振り返ると、日本でリサイクルが強く意識されるようになったのは、高度経済成長期以降の大量生産・大量消費・大量廃棄の時代が背景にあります。ごみの排出量が急増し、埋め立て地の不足や公害問題が深刻化したことから、廃棄物を適正に処理し、資源として循環させる必要性が叫ばれるようになりました。

現在では、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法など、品目ごとにリサイクルを推進するための法律が整備され、私たちの社会にリサイクルの仕組みが組み込まれています。

しかし、リサイクルについて、いくつかの誤解が生じやすい点もあります。

よくある質問(FAQ):リサイクルに関する誤解

- Q1. リサイクルすれば、どんなものでも元の製品に生まれ変わるの?

- A1. 必ずしもそうではありません。ペットボトルが再びペットボトルになる「水平リサイクル」も進んでいますが、多くの場合、品質が少し劣る別の製品に生まれ変わる「ダウンサイクル」(例:ペットボトルから衣類の繊維へ)となります。また、技術的・経済的にリサイクルが困難なものも存在します。

- Q2. リサイクルにはコストやエネルギーはかからないの?

- A2. いいえ、リサイクルにはコストもエネルギーも必要です。ごみの収集・運搬、選別、洗浄、そして再商品化する各工程で、人件費や設備費、電力などがかかります。そのため、天然資源から製品を作るよりも、リサイクルする方がコスト高になるケースも少なくありません。

- Q3. 分別さえすれば、あとは全部リサイクルされるの?

- A3. 分別はリサイクルの大前提ですが、それがすべてではありません。例えば、プラスチック容器に汚れや異物が付着していると、リサイクルの品質が著しく低下し、結局は焼却処分せざるを得ない場合があります。正しく分別し、きれいな状態で出すことが非常に重要です。

このように、リサイクルは魔法の杖ではなく、多くの課題や制約を抱えています。それでもなお、限りある地球の資源を守り、持続可能な社会を次世代に引き継ぐために、リサイクルは不可欠な取り組みです。

この章のまとめとして、リサイクルとは単なるごみ処理技術ではなく、資源を循環させることで環境負荷を減らし、経済的な持続可能性も追求する、社会全体の重要なシステムであると理解することが大切です。次の章では、リサイクルを含むより大きな枠組みである「3R」について詳しく見ていきましょう。

3R(スリーアール)とリサイクルの関係

リサイクルについて語る上で欠かせないのが「3R(スリーアール)」という考え方です。3Rとは、環境配慮と廃棄物対策に関する3つの行動の頭文字をとった言葉で、持続可能な社会(循環型社会)を実現するための基本的な標語として世界中で使われています。

3つのRはそれぞれ以下の言葉を指します。

- Reduce(リデュース):ごみを減らす

- Reuse(リユース):繰り返し使う

- Recycle(リサイクル):資源として再利用する

リサイクルは、この3Rのうちの一つです。重要なのは、これら3つの取り組みには、環境負荷の観点から推奨される「優先順位」が存在するということです。まずは、それぞれのRが具体的にどのような行動を指すのかを詳しく見ていきましょう。

Reduce(リデュース):ごみを減らす

リデュースは、「ごみの発生を根本から抑制すること」を意味します。つまり、モノを生産・消費する段階で、使用する資源の量を減らし、廃棄物となるものを極力少なくしようという考え方です。3Rの中で最も優先順位が高い取り組みとされています。

なぜなら、ごみが出てしまってから、それを処理(リユースやリサイクル)するには、収集・運搬・処理の各段階でエネルギーやコストが必要になるからです。最初からごみになるものを減らせば、その後の環境負荷を丸ごとなくすことができます。

リデュースの具体例

- 買い物の場面

- マイバッグやマイボトルを持参し、レジ袋やペットボトルの消費を減らす。

- 過剰な包装は断る。

- 量り売りを利用し、必要な分だけ購入する。

- 詰め替え用の製品(シャンプー、洗剤など)を選び、容器の廃棄を減らす。

- 家庭での場面

- 食品を買いすぎず、作った料理は食べきるなどして食品ロスを減らす。

- 耐久性が高く、長く使える製品を選ぶ。

- チラシやDMが不要な場合は、受け取りを断る手続きをする。

リデュースは、私たちの意識的な選択が直接的にごみの削減につながる、非常に効果的なアプローチです。物を買う前に「これは本当に必要か?」「もっとごみの少ない選択肢はないか?」と一歩立ち止まって考える習慣が、リデュースの実践につながります。

Reuse(リユース):繰り返し使う

リユースは、「一度使用した製品や容器などを、廃棄せずにそのままの形で、あるいは製品として修理して何度も使うこと」を指します。製品の寿命を最大限に延ばし、ごみになるまでの時間を引き延ばす取り組みです。リデュースの次に優先されるべき行動とされています。

リユースは、リサイクルのように製品を一度原料に戻すプロセスを踏まないため、再資源化に伴うエネルギー消費やCO2排出を大幅に削減できるというメリットがあります。

リユースの具体例

- 容器の再利用

- ビールびんや一升びん、牛乳びんなど、洗浄して何度も使われるリターナブル容器を利用する。

- ジャムの空き瓶を小物入れとして使うなど、用途を変えて再利用する。

- 製品の再利用

- フリーマーケット、ガレージセール、バザーなどを利用して不要品を売買する。

- リユースショップ(中古品店)やインターネットオークション、フリマアプリを活用する。

- 着なくなった衣類を親戚や友人に譲る、またはウエス(雑巾)として活用する。

- 壊れた家電や家具を、修理して使い続ける。

- 図書館で本を借りる、カーシェアリングやレンタルサービスを利用するのも、モノを共有して繰り返し使うという点で広義のリユースと言えます。

リユースは、「使い捨て」の文化から「ものを大切に長く使う」文化への転換を促す重要な考え方です。一つの製品が多くの人の手で、あるいは長い期間にわたって使われることで、新たな製品の生産に必要な資源やエネルギーを節約できます。

Recycle(リサイクル):資源として再利用する

そして3番目が、この記事の主題であるリサイクルです。リサイクルは、「リデュースやリユースが困難な廃棄物を、資源として回収し、新しい製品の原料として再生利用すること」を指します。

前述の通り、リサイクルにはペットボトルを繊維にしたり、古紙を再生紙にしたりする「マテリアルリサイクル」、廃棄物を化学的に分解して原料に戻す「ケミカルリサイクル」、そして燃焼時の熱をエネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」など、様々な手法が含まれます。

リサイクルは、どうしても発生してしまった廃棄物を、単にごみとして燃やしたり埋め立てたりするのではなく、再び社会の役に立つ「資源」として循環させるための最後の砦とも言える重要な取り組みです。

3Rに取り組む優先順位

3Rには、環境への負荷が最も少ない順に、明確な優先順位が付けられています。

第1優先:Reduce(リデュース)

第2優先:Reuse(リユース)

第3優先:Recycle(リサイクル)

この優先順位の理由は、各段階で必要となるエネルギーや資源の量にあります。

- リデュースは、そもそもごみを発生させないため、追加のエネルギーや資源はほとんど必要ありません。

- リユースは、製品をそのままの形で再利用するため、洗浄や修理、運搬などのエネルギーは必要ですが、製品を原料に戻すプロセスは不要です。

- リサイクルは、製品を一度原料に戻してから新しい製品を作るため、収集、運搬、選別、破砕、溶解といった多くの工程でエネルギーや水を消費し、CO2も排出します。

したがって、環境負荷を最小限に抑えるためには、まずごみの発生を抑制(リデュース)し、次に繰り返し使い(リユース)、それができない場合に初めて資源として再利用(リサイクル)するという順番で考えることが、循環型社会を構築する上で極めて重要になります。

以下の表は、3Rの優先順位とそれぞれの取り組みをまとめたものです。

| 優先順位 | 取り組み | 内容 | 具体例 | 環境負荷の観点 |

|---|---|---|---|---|

| 1 (最優先) | Reduce (リデュース) | ごみの発生を抑制する(蛇口を締める) | マイバッグ持参、詰め替え商品の購入、食品ロス削減 | 最も効果が高い。 処理に必要なエネルギーやコストが不要。 |

| 2 | Reuse (リユース) | モノを繰り返し使う(バケツで受け止める) | リターナブルびんの利用、フリーマーケット、修理して使う | 製品の形を保つため、再資源化のエネルギーが不要。 |

| 3 | Recycle (リサイクル) | 資源として再利用する(床にこぼれた水を拭く) | 分別排出し、新たな製品の原料にする | 最後の手段。 資源は循環するが、処理にエネルギーやコストを要する。 |

この表は、3Rを「蛇口から水があふれている状況」に例えることで、その優先順位を直感的に理解するのに役立ちます。リデュースは「蛇口を締める」行為、リユースは「あふれた水をバケツで受け止めて再利用する」行為、そしてリサイクルは「床にこぼれてしまった水を雑巾で拭き、絞って再利用する」行為に例えられます。最も効果的なのは、言うまでもなく蛇口を締めることです。

リサイクルは不可欠な取り組みですが、それに頼りすぎるのではなく、まずは日々の生活の中でリデュースとリユースを心がけることが、より持続可能な社会への近道と言えるでしょう。

なぜリサイクルは必要なのか?

3Rの中で3番目の優先順位とはいえ、リデュースやリユースだけでは、現代社会で発生するすべてのごみをゼロにすることは不可能です。どうしても出てしまう廃棄物を適切に処理し、資源を循環させるために、リサイクルは欠かせない役割を担っています。では、なぜリサイクルはこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その主な理由を2つの側面から深掘りしていきます。

ごみの埋め立て量を減らすため

リサイクルが必要な最も差し迫った理由の一つが、「最終処分場(ごみの埋め立て地)の延命」です。

私たちが排出したごみのうち、燃えるごみは焼却施設で処理されますが、その際に残る「焼却灰」や、燃えないごみ、粗大ごみなどは、最終的に最終処分場に埋め立てられます。しかし、この最終処分場を新たに確保することは、用地取得の難しさや周辺住民の理解など、多くの困難を伴います。つまり、私たちがごみを埋め立てられる場所は、無限にあるわけではないのです。

環境省が発表した「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和4年度)について」によると、日本全国にある一般廃棄物の最終処分場の残余年数(あと何年埋め立てられるかを示す指標)は、23.5年(2022年4月1日時点)とされています。この数字は、今後新たな処分場が確保されず、現在のペースで埋め立てが続いた場合、約24年後には国内のごみを埋め立てる場所がなくなってしまうことを意味しています。これは、将来世代に深刻な問題を残す、非常に危機的な状況です。

(参照:環境省 一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和4年度)について)

リサイクルを推進することは、この問題に対する直接的な解決策となります。ペットボトルや缶、びん、古紙などを資源として再利用すれば、それらが最終処分場に持ち込まれることはありません。廃棄物を焼却する量を減らすことにもつながり、結果として焼却灰の量も削減できます。

さらに、最終処分場は環境汚染のリスクもはらんでいます。不適切な管理が行われると、ごみから溶け出した有害物質が地下水や土壌を汚染したり、埋め立てられたごみが分解される過程で発生するメタンガス(強力な温室効果ガス)が大気中に放出されたりする恐れがあります。

リサイクルは、最終処分場の容量を確保し、その寿命を少しでも長く延ばすとともに、埋め立てに伴う環境リスクを低減するために、不可欠な取り組みなのです。私たちの分別行動一つひとつが、日本の国土を守り、将来のごみ問題の深刻化を防ぐことにつながっています。

限りある資源を有効に使うため

リサイクルが必要なもう一つの根本的な理由は、「地球上の限りある資源を未来にわたって使い続けるため」です。

現代の私たちの豊かな生活は、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料や、鉄鉱石、ボーキサイト(アルミニウムの原料)、銅などの鉱物資源、そして森林資源など、様々な天然資源の上に成り立っています。しかし、これらの資源のほとんどは、一度使ってしまうと再生に数百万年から数億年という途方もない時間がかかるか、あるいは二度と再生されない「枯渇性資源」です。

特に日本は、これらの資源の多くを海外からの輸入に依存しており、その自給率は極めて低いのが現状です。例えば、エネルギー資源や金属資源の自給率は数パーセント程度に過ぎません。これは、国際情勢の変動や輸出国の方針転換によって、いつでも資源の安定供給が脅かされるリスクを抱えていることを意味します。

ここで大きな役割を果たすのがリサイクルです。私たちが使い終えた製品や容器は、見方を変えれば貴重な資源の塊です。例えば、廃棄された家電製品や携帯電話には金、銀、銅、レアメタルといった有用な金属が豊富に含まれており、これらは「都市鉱山(Urban Mine)」と呼ばれます。リサイクルによって、これらの都市鉱山から資源を回収し、国内で循環させることができれば、海外への資源依存度を下げ、資源の安定確保に貢献できます。

さらに、リサイクルは資源の節約だけでなく、エネルギー消費量や環境負荷の削減にも大きく貢献します。天然の原料から製品を作るためには、採掘、輸送、精錬といった多くの工程で大量のエネルギーが必要となり、CO2も排出されます。一方、リサイクル原料を使えば、これらの工程の多くを省略できます。

- アルミニウム: アルミ缶をリサイクルして新しいアルミ地金を作る場合、原料であるボーキサイトから作るのに比べて、必要なエネルギーを97%も削減できます。(参照:アルミ缶リサイクル協会)

- 鉄: 鉄くず(スクラップ)をリサイクルして鉄鋼製品を作る場合、鉄鉱石から作るのに比べて、CO2排出量を約75%削減できるとされています。

- 紙: 古紙を1トン利用すると、木材パルプから紙を作る場合に比べて、約20本の立木を伐採せずに済みます。

このように、リサイクルは単に「もったいないから再利用する」という精神論に留まりません。資源の枯渇を防ぎ、エネルギー消費を抑え、温室効果ガスの排出を削減することで、気候変動対策にもつながる、極めて合理的で戦略的な取り組みなのです。将来の世代が私たちと同じように、あるいはそれ以上に豊かな生活を送るためには、今ある資源を大切に使い、効率的に循環させるリサイクルの仕組みを社会全体で維持・発展させていくことが不可欠です。

リサイクルの主な3つの種類

「リサイクル」と一言でいっても、その手法は一つではありません。廃棄物の種類や状態、そして何を目的とするかによって、大きく3つの種類に分けられます。それが「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」です。これらの違いを理解することは、リサイクルの現状と課題をより深く知る上で重要です。

① マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルは、日本語で「材料リサイクル」や「再資源化」とも呼ばれ、廃棄物を破砕や洗浄、溶解などの物理的な処理を施して、再び製品の材料として利用する方法です。リサイクルと聞いて多くの人が最初に思い浮かべるのが、このマテリアルリサイクルでしょう。

廃棄物をモノからモノへと再生させるため、資源を直接的に循環させることができ、3つのリサイクル手法の中では、最も資源節約効果が高い方法とされています。

マテリアルリサイクルの具体例

- ペットボトル: 回収されたペットボトルを細かく砕き、洗浄して「フレーク」や「ペレット」と呼ばれるプラスチック原料にします。これらは、新しいペットボトル(ボトルtoボトル)、食品トレイ、衣類の繊維(フリースなど)、文房具、カーペットなどの原料として使われます。

- ガラスびん: 回収されたガラスびんを色ごとに選別し、砕いてカレット(ガラスくず)にします。このカレットを溶かして、再び新しいガラスびんの原料として利用します。

- アルミ缶・スチール缶: 圧縮・溶解して、それぞれアルミニウムや鉄のインゴット(塊)にし、再び缶や自動車部品、建設資材などの金属製品の原料となります。

- 古紙: 回収された新聞、雑誌、段ボールなどを種類ごとに分け、水と混ぜて繊維をほぐし、インクなどを取り除いた後、再生紙(トイレットペーパー、新聞用紙、段ボールなど)の原料にします。

メリットと課題

- メリット: 資源を直接再利用するため、天然資源の使用量を削減する効果が最も大きい。

- 課題: リサイクルの過程で品質が劣化しやすいという問題があります。例えば、異なる種類の素材が混入したり、汚れが付着していたりすると、再生品の品質が低下します。これを「カスケードリサイクル(ダウンサイクル)」と呼び、元の製品よりも品質の低い用途にしか使えなくなるケースが多くあります(例:ペットボトル→繊維)。また、質の高いリサイクルを実現するためには、市民による徹底した分別と、きれいな状態で排出することが不可欠です。

② ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、日本語で「化学原料リサイクル」と呼ばれ、廃棄物を化学的に分解することで、分子レベルの原料やモノマー(高分子を構成する基本単位)に戻してから再利用する方法です。マテリアルリサイクルが物理的な処理であるのに対し、こちらは化学反応を利用する点が大きな違いです。

この手法は、特にマテリアルリサイクルが難しいとされる複合素材のプラスチックや、汚れがひどいプラスチックの再生に有効な技術として期待されています。

ケミカルリサイクルの具体例

- ガス化: 廃プラスチックを高温で熱分解し、合成ガス(水素と一酸化炭素)を生成します。このガスは、アンモニアやメタノールといった化学製品の原料として利用されたり、発電の燃料として使われたりします。

- 油化: 廃プラスチックを熱分解して、再生油(軽油やナフサなど)を生成します。これを精製して燃料や化学原料として利用します。

- モノマー化: 特定の種類のプラスチック(例:ペットボトル)を化学的に分解し、元の原料であるモノマーに戻します。このモノマーを精製して再び重合させることで、新品のプラスチックと全く同等の品質の樹脂を再生することができます。これを「ケミカルtoケミカル」と呼び、半永久的なリサイクルループの構築が可能です。

メリットと課題

- メリット: マテリアルリサイクルでは処理が困難だった汚れたプラスチックや複合素材もリサイクルできる可能性があります。また、モノマー化などの技術を使えば、バージン材(新品の原料)と同等の高品質な原料を作り出せるため、ダウンサイクルの問題を解決できます。

- 課題: 高度な化学技術と大規模なプラントが必要となるため、現状ではマテリアルリサイクルに比べてコストが非常に高いのが最大の課題です。また、実用化・商業化されている技術はまだ限定的であり、今後の技術開発と普及が待たれる段階です。

③ サーマルリサイクル

サーマルリサイクルは、日本語で「熱回収」や「エネルギーリカバリー」と呼ばれ、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが困難な可燃性の廃棄物を、単に焼却処分するのではなく、その際に発生する熱エネルギーを回収して利用する方法です。

日本では、廃棄物処理法において「熱を得ることに利用すること」と定義されており、これもリサイクルの一つの形態として位置づけられています。

サーマルリサイクルの具体例

- ごみ発電: 最新のごみ焼却施設では、ごみを燃やした際の高温の排ガスを利用してボイラーで蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回して発電します。作られた電気は焼却施設内で利用されるほか、余った分は電力会社に売却されます。

- 熱供給: 発電と同時に、温水や蒸気を周辺の公共施設(温水プール、老人福祉センターなど)や地域冷暖房システムに供給します。

- セメント原燃料化: 廃プラスチックや廃タイヤなどを、セメントを製造する際の焼成キルン(回転炉)の燃料の一部として利用します。燃え殻はセメントの原料の一部となるため、無駄がありません。

- 固形燃料化(RPF/RDF): 古紙や廃プラスチックを圧縮・成形して、石炭の代替燃料となる固形燃料(RPFやRDF)を製造し、製紙工場や製鉄所などで利用します。

メリットと課題

- メリット: 他の2つの方法でリサイクルできない廃棄物も、ごみとして処理しながらエネルギーを回収できるため、廃棄物の減容化(かさを減らすこと)と化石燃料の代替という二つの効果が期待できます。

- 課題: 廃棄物を燃やすため、資源そのものが物質として循環するわけではありません。そのため、厳密な意味での「資源の再利用」とは異なり、3Rの優先順位では最も低いと位置づけられています。また、焼却時にCO2を排出するため、地球温暖化への影響も指摘されます。欧州などではサーマルリサイクルをリサイクル率に含めない国も多く、日本はサーマルリサイクルの比率が高いことが国際的な課題として挙げられることもあります。

これら3つのリサイクル方法は、それぞれに長所と短所があり、廃棄物の特性に応じて最適な手法が選択されます。持続可能な社会のためには、まずマテリアルリサイクルを最大限推進し、それが難しいものをケミカルリサイクルで補い、最終的に残った可燃物をサーマルリサイクルでエネルギーとして活用するという、多段階での最適な組み合わせ(ベストミックス)を追求していくことが重要です。

| 種類 | 内容 | メリット | デメリット・課題 | 主な対象物 |

|---|---|---|---|---|

| マテリアルリサイクル | 廃棄物を破砕・洗浄し、モノの原料として再利用 | 資源節約効果が最も高い | 異物混入に弱く、品質が低下しやすい(ダウンサイクル) | ペットボトル、ガラスびん、缶、古紙 |

| ケミカルリサイクル | 廃棄物を化学的に分解し、原料に戻して再利用 | 汚れたものも処理可能、高品質な原料を再生できる | 高コスト、高度な技術が必要で普及途上 | 廃プラスチック、容器包装 |

| サーマルリサイクル | 廃棄物の焼却熱をエネルギーとして回収・利用 | ごみを減容化し、エネルギーも回収できる | CO2を排出し、資源そのものは再生されない | 上記2つが困難な可燃ごみ |

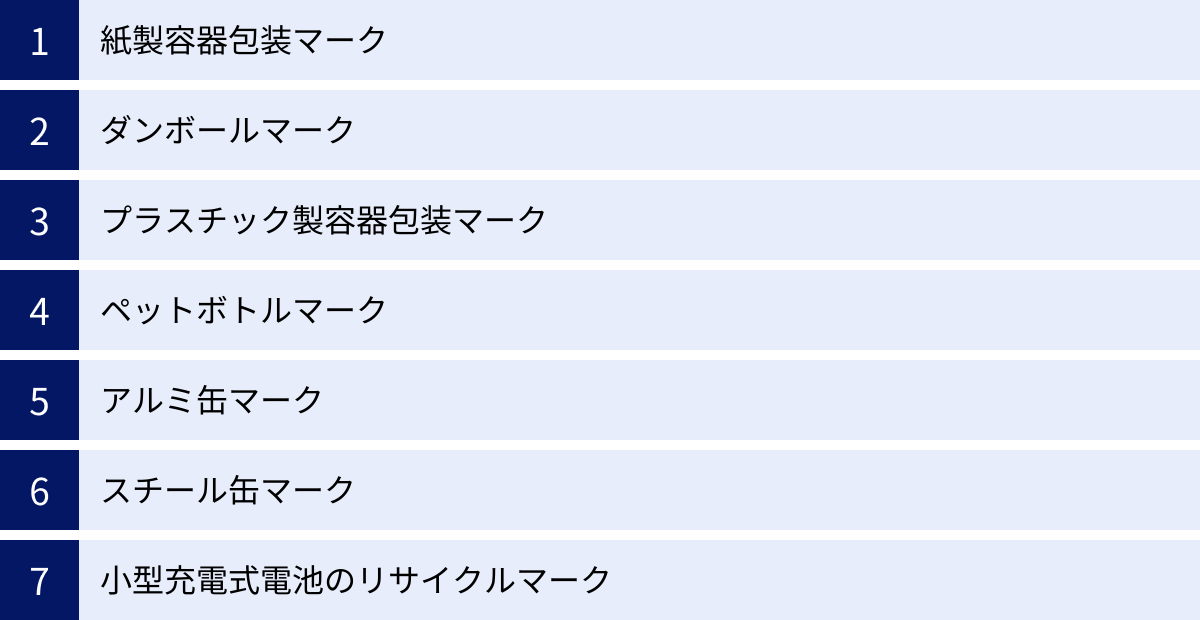

リサイクルに関するマークの意味を解説

私たちの身の回りにある商品やその容器には、リサイクルに関連する様々なマークが表示されています。これらのマークは、消費者がごみを出す際に「これは何のごみか」「どのように分別すればよいか」を識別しやすくするための大切な目印です。ここでは、特に見かけることの多い主要なリサイクルマークの意味と、排出時の注意点について詳しく解説します。

これらのマークは「資源有効利用促進法」に基づき、事業者に対して表示が義務付けられている「識別表示マーク」です。

紙製容器包装マーク

- マークのデザイン: 円形の矢印の中に「紙」という文字が書かれています。

- 意味: このマークは、商品を入れたり包んだりしている「紙製の容器」や「包装」であることを示します。

- 対象となるもの:

- お菓子やティッシュペーパーの箱

- 包装紙、紙袋

- 牛乳パックとは別の、内側がコーティングされていない紙パック(ジュースなど)

- カップ麺のふたや紙製のカップ(一部)

- 排出時の注意点:

- マークが付いていても、食品の残りかすや油などで汚れているものはリサイクルできません。可燃ごみとして出しましょう。

- ビニールやプラスチックのフィルム、テープなどが付いている場合は、それらを取り除いてから出します。

- 防水加工が施された紙コップやヨーグルトの容器などは、リサイクルが難しいため、自治体の指示に従ってください(多くは可燃ごみ)。

ダンボールマーク

- マークのデザイン: 長方形の矢印の中に「ダンボール」という文字、または「ダンボールはリサイクル」という表記があります。

- 意味: このマークは、それが「段ボール製の容器」や「包装」であることを示します。

- 対象となるもの:

- 商品を輸送するための外箱

- 家電製品の梱包材

- 飲料のケースなど

- 排出時の注意点:

- 粘着テープ、送り状(伝票)、ホチキスの針などは、できる限り取り除いてください。これらが混入すると、リサイクルの品質が低下する原因となります。

- 平らに折りたたんで、ひもで十字に縛ってから集積所に出すのが一般的です。

プラスチック製容器包装マーク

- マークのデザイン: 三角形の矢印の中に「プラ」という文字が書かれています。

- 意味: このマークは、商品を入れたり包んだりしている「プラスチック製の容器」や「包装」であることを示します。ペットボトルを除く、ほぼすべてのプラスチック製容器包装が対象です。

- 対象となるもの:

- お菓子やパンの袋、レジ袋

- 食品トレイ(肉、魚、惣菜など)

- カップ麺、ヨーグルト、プリンなどのカップ容器

- シャンプー、洗剤などのボトル

- 卵のパック

- ペットボトルのキャップとラベル

- 発泡スチロール製の緩衝材

- 排出時の注意点:

- 中身を使い切り、汚れをきれいに洗い流すか、拭き取ってから出してください。汚れが落ちないもの(マヨネーズのチューブ、歯磨き粉のチューブなど)は、リサイクルに適さないため、可燃ごみとして扱われることが多いです。

- 重要なのは、このマークが「製品そのもの」ではなく「容器や包装」を対象としている点です。例えば、プラスチック製のバケツやおもちゃ、文房具などにはこのマークは付いておらず、これらは「製品プラスチック」として、自治体によっては不燃ごみや粗大ごみなどに分類されます。

ペットボトルマーク

- マークのデザイン: 三角形の矢印の中に数字の「1」があり、下に「PET」と書かれています。

- 意味: このマークは、そのボトルが「PET樹脂」でできていることを示します。

- 対象となるもの:

- 飲料(お茶、ジュース、水など)のボトル

- 調味料(しょうゆ、みりんなど)のボトル

- 排出時の注意点:

- ①キャップを外す、②ラベルをはがす、③中を軽くすすいで水を切る、④つぶして出す、という手順が基本です。

- 外したキャップとラベルは、多くの場合「プラスチック製容器包装(プラマーク)」として分別します。

- 油を含むドレッシングのボトルや、汚れがひどいものはリサイクルの妨げになるため、自治体のルールを確認してください。

アルミ缶マーク

- マークのデザイン: 三角形の矢印の中に「アルミ」という文字、またはアルミニウムの元素記号「Al」が書かれています。

- 意味: このマークは、その缶が「アルミニウム製」であることを示します。

- 対象となるもの:

- ビール、チューハイ、炭酸飲料などの缶

- 排出時の注意点:

- 中身を空にして、軽く水ですすいでから出してください。

- たばこの吸い殻などの異物を入れないようにしましょう。

スチール缶マーク

- マークのデザイン: 三角形の矢印の中に「スチール」という文字が書かれています。

- 意味: このマークは、その缶が「鉄(スチール)製」であることを示します。

- 対象となるもの:

- コーヒー、お茶、ジュースなどの飲料缶

- 缶詰(果物、魚など)

- お菓子の缶、海苔の缶

- スプレー缶(カセットボンベなど)

- 排出時の注意点:

- アルミ缶と同様に、中をすすいでから出します。

- スプレー缶やカセットボンベは、必ず中身を使い切り、火の気のない風通しの良い屋外でガスを完全に抜いてから、自治体の指定する方法(多くは穴を開けずに)で出してください。ガスが残っていると、収集車や処理施設で火災や爆発事故を引き起こす原因となり、大変危険です。

小型充電式電池のリサイクルマーク

- マークのデザイン: リサイクルの矢印マーク(スリーアロー)の中に、電池の種類を示す文字(Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion)が書かれています。

- 意味: このマークは、希少な資源(ニッケル、カドミウム、コバルトなど)を含むリサイクル可能な小型充電式電池であることを示します。

- 対象となるもの:

- ニカド電池(Ni-Cd)

- ニッケル水素電池(Ni-MH)

- リチウムイオン電池(Li-ion)

- これらは、スマートフォン、ノートパソコン、デジタルカメラ、電動工具、モバイルバッテリーなどに内蔵されています。

- 排出時の注意点:

- 絶対に一般のごみ(可燃・不燃)に混ぜて捨ててはいけません。強い衝撃や圧力が加わると発熱・発火する危険性があり、ごみ収集車や処理施設での火災事故の主な原因となっています。

- これらの電池は、「リサイクル協力店」として登録されている家電量販店、ホームセンター、スーパーなどの回収ボックスに出してください。回収拠点は、一般社団法人JBRCのウェブサイトで検索できます。

- 端子部分をビニールテープなどで絶縁してから出すと、より安全です。

これらのマークの意味を正しく理解し、日々の生活で適切に分別することが、リサイクルの質を高め、安全で効率的な資源循環を実現するための第一歩となります。

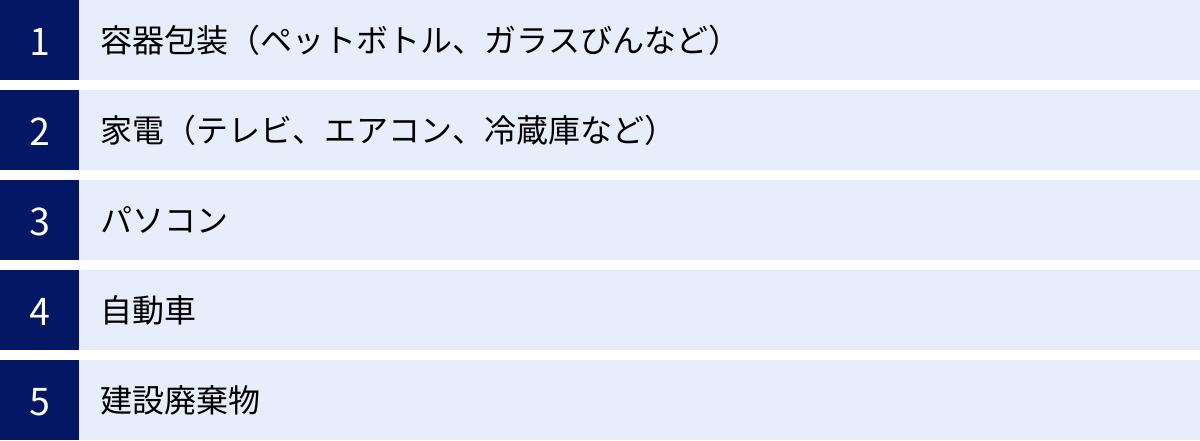

私たちの身近にあるリサイクル品目の例

リサイクルは、消費者による分別排出だけでなく、法律に基づいた社会システムとして機能しています。ここでは、私たちの生活に密接に関わる代表的な品目が、どのような法律に基づいてリサイクルされているのかを解説します。

容器包装(ペットボトル、ガラスびん、缶、紙パックなど)

- 関連法規: 容器包装リサイクル法(容リ法)

- 概要: 商品の「容器」や「包装」に使われているガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装などのリサイクルを推進するための法律です。

- リサイクルの仕組み: この法律の最大の特徴は、「役割分担」の考え方に基づいていることです。

- 消費者: 自治体のルールに従って正しく「分別排出」する。

- 市町村: 分別された容器包装を「分別収集」し、保管する。

- 特定事業者(製造・販売業者): 自社が製造または利用した容器包装の量に応じて、「再商品化(リサイクル)」の義務を負う。具体的には、指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)にリサイクル料金を支払い、その費用でリサイクル事業者が実際の再商品化を行います。

私たちがスーパーで商品を購入する際、その価格には、実は事業者が負担するリサイクル費用が間接的に含まれています。そして、私たちが分別したごみが、この法律の仕組みに沿って、再び資源として生まれ変わっているのです。

家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など)

- 関連法規: 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

- 概要: 家庭から排出される特定の家電製品から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するための法律です。

- 対象品目:

- エアコン

- テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)

- 冷蔵庫・冷凍庫

- 洗濯機・衣類乾燥機

- リサイクルの仕組み: この法律では、市町村の粗大ごみとして収集されません。排出者(消費者)がリサイクル料金を負担し、決められたルートで処理することが義務付けられています。

- 消費者: 「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払って、適正な排出を行う。

- 小売業者(家電販売店): 過去に販売した、または買い替えの際に引き取る家電の「引取義務」を負う。

- 製造業者等(メーカー): 引き取った自社製品を「再商品化(リサイクル)する義務」を負う。

この仕組みにより、鉄、銅、アルミ、ガラスといった資源が効率的に回収されるほか、エアコンや冷蔵庫の冷媒として使われているフロンガスも、専門の施設で適切に回収・無害化処理されます。

パソコン

- 関連法規: 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)

- 概要: パソコンは希少な金属(レアメタル)や貴金属を多く含むため、資源として有効活用することが定められています。

- リサイクルの仕組み: 家電リサイクル法と同様に、市町村のごみとしては収集されません。メーカーによる回収・リサイクルが基本となります。

- PCリサイクルマーク: 2003年10月以降に販売された家庭向けパソコンには、このマークが付いています。マークがある製品は、購入時にリサイクル料金が上乗せされているため、廃棄時に新たな料金負担なしでメーカーが回収・リサイクルします。マークがない古い製品は、廃棄時に所定のリサイクル料金を支払う必要があります。

- データ消去: パソコンを処分する際は、ハードディスクなどに保存されている個人情報を確実に消去することが極めて重要です。メーカーの回収サービスにはデータ消去が含まれない場合もあるため、専用ソフトを使うか、物理的に破壊するなど、自己責任で対応する必要があります。

自動車

- 関連法規: 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

- 概要: 自動車の廃棄時に発生するシュレッダーダスト(破砕くず)、フロン類、エアバッグ類を適正に処理・リサイクルするための法律です。

- リサイクルの仕組み:

- リサイクル料金の預託: 自動車の所有者(主に新車購入者)は、購入時などにリサイクル料金をあらかじめ支払います。この料金は、資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)によって管理されます。

- 廃車時の処理: 自動車が廃車されると、この預託された料金が使われ、解体業者や破砕業者によって有用な金属部品が回収された後、フロン類、エアバッグ類が専門の業者によって適正に処理され、最終的に残るシュレッダーダストがリサイクルされます。

この法律により、従来は埋め立てられることが多かったシュレッダーダストのリサイクル率が大幅に向上しました。

建設廃棄物

- 関連法規: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

- 概要: 建物の解体や新築工事などで発生する建設廃棄物のリサイクルを促進するための法律です。

- 対象資材:

- コンクリート

- 木材

- アスファルト・コンクリート

- 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であつて一定規模以上のもの(対象建設工事)が対象です。

- リサイクルの仕組み: 対象となる工事の発注者や元請業者に対して、工事着手前の届出や、現場での「分別解体」、そして発生した特定建設資材の「再資源化」が義務付けられています。

- 例えば、コンクリート塊は砕いて再生砕石に、アスファルト塊は再生アスファルト合材に、木材はチップ化して燃料やボードの原料にするなど、それぞれが新たな資材として再利用されます。

このように、私たちの目に見える範囲だけでなく、様々な産業分野で法律に基づいたリサイクルの仕組みが構築され、社会全体の資源循環を支えています。

リサイクルとアップサイクルの違い

近年、「リサイクル」と並んで「アップサイクル(Upcycle)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。どちらも廃棄物を再利用するという点では共通していますが、そのアプローチと目指す方向性には明確な違いがあります。この違いを理解することは、持続可能なモノとの付き合い方を考える上で非常に有益です。

リサイクル(Recycle)とは、前述の通り、廃棄物や不用品を一度、資源(原料やエネルギー)の状態に戻し、それを利用して新たな製品を作ることを指します。このプロセスでは、元の製品の形状や特性は失われます。

- 例:

- ペットボトルを溶かしてプラスチック原料(ペレット)にし、フリースのジャケットを作る。

- 古新聞を水で溶かしてパルプにし、トイレットペーパーを作る。

- アルミ缶を溶解してアルミニウムの塊にし、新しいアルミ缶や自動車部品を作る。

リサイクルの多くは、再生の過程で品質が若干低下する「ダウンサイクル」になる傾向があります。例えば、何度もリサイクルされた紙は繊維が短くなり、強度が落ちてしまいます。

一方、アップサイクル(Upcycle)とは、廃棄物や不用品の素材や形状、特性を活かしながら、デザインやアイデアといった新たな付加価値を与え、元の製品よりも価値の高い(=アップした)モノに生まれ変わらせることを指します。「創造的再利用」とも呼ばれます。

アップサイクルでは、リサイクルのように原料まで分解するプロセスを経ないため、比較的少ないエネルギーで製品を作ることが可能です。

- 例:

- 廃棄される消防用のホースを裁断・縫製して、丈夫でおしゃれなバッグを作る。

- 使い古したジーンズをパーツごとに分解し、パッチワークしてデザイン性の高いジャケットやクッションカバーにする。

- ワインの空き瓶をカット・加工して、ランプシェードやグラスにする。

- 廃棄されるタイヤのチューブを素材として、財布や名刺入れを作る。

リサイクルとアップサイクルの主な違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | リサイクル (Recycle) | アップサイクル (Upcycle) |

|---|---|---|

| 意味 | 資源への再利用 | 創造的再利用 |

| プロセス | 一度、原料・エネルギーの状態に戻す(元の形は失われる) | 素材の特性や形状を活かし、そのまま加工する(元の形が残ることが多い) |

| 価値の変化 | 元の製品と同等か、品質が低下することが多い(ダウンサイクル) | 元の製品よりも価値が高まることが多い |

| エネルギー消費 | 再資源化の過程(溶解、分解など)で比較的多くのエネルギーを消費する | 加工に必要なエネルギーは比較的小さい |

| 必要なもの | 大規模な回収システムと再資源化施設・技術 | デザイン、アイデア、創造性 |

| スケール | 社会全体で取り組む大規模なシステム | 個人や小規模な事業者でも取り組みやすい |

どちらが優れているというわけではない

リサイクルとアップサイクルは、対立する概念ではありません。むしろ、循環型社会を形成する上で相互に補完しあう関係にあります。

- リサイクルは、ペットボトルやアルミ缶のように大量に発生する標準化された廃棄物を、社会システムとして効率的に処理し、産業の基盤となる原料を供給する上で不可欠です。

- アップサイクルは、リサイクルシステムには乗りにくい、あるいはそのままでは価値が低いと見なされがちな廃棄物に対して、新たな命を吹き込みます。消費者に「ごみだと思っていたものが、こんなに素敵なものに生まれ変わる」という驚きや感動を与え、人々の環境意識を高める効果も期待できます。

アップサイクルは、3Rで言えば、製品の形を保ったまま使い続ける「リユース」に近い考え方を含んでいます。ごみを「問題」として捉えるだけでなく、「可能性を秘めた素材」として捉え直す視点を提供してくれるのです。

日々の生活でごみを出す際には、「これはリサイクルできるかな?」と考えるだけでなく、「これを使って何か面白いものが作れないかな?」と考えてみることも、アップサイクルの第一歩と言えるでしょう。

日本と世界のリサイクルの現状と課題

リサイクルは世界共通のテーマですが、その取り組み方や成果は国や地域によって大きく異なります。ここでは、日本のリサイクルの現状を客観的に評価し、世界の動向と比較しながら、リサイクルが直面している共通の課題について考察します。

日本のリサイクルの現状

日本のリサイクルは、「分別回収システムの精緻さ」と「品目によるリサイクル率の高さ」において、世界的に見ても高い水準にあると言えます。

- 高いリサイクル率: 個別の品目を見ると、アルミ缶リサイクル協会によればアルミ缶のリサイクル率は93.8%(2022年度)、スチール缶リサイクル促進協議会によればスチール缶は93.6%(2022年度)と、非常に高い水準を維持しています。また、PETボトルリサイクル推進協議会の報告では、ペットボトルのリサイクル率も86.9%(2022年度)に達しています。これらは、法律に基づく仕組みと国民の協力によって達成された大きな成果です。

- 精緻な分別システム: 自治体ごとに細かく定められたごみの分別ルールは、世界でも類を見ないほど徹底されています。これにより、質の高いリサイクル原料の回収が可能になっています。

しかし、一方で課題も指摘されています。特に議論の的となるのが「プラスチックのリサイクル率」です。

環境省の発表によると、日本の廃プラスチックの有効利用率(マテリアル、ケミカル、サーマルの合計)は87%(2021年)と非常に高い数値です。しかし、その内訳を見ると、マテリアルリサイクルが21%、ケミカルリサイクルが4%に留まり、残りの62%はサーマルリサイクルで占められています。(参照:環境省 プラスチック資源循環・リサイクルの現状と今後の方向性(案))

前述の通り、サーマルリサイクルは熱エネルギーを回収するものの、資源そのものを再生するわけではなく、CO2も排出します。欧州などではサーマルリサイクルをリサイクル率に含めないのが一般的であるため、国際比較の際にはこの点を考慮する必要があります。日本の高い有効利用率は、実質的に廃棄物の焼却・熱回収に大きく依存しているという見方があり、これを「見せかけのリサイクル」と批判する声もあります。今後は、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの比率を高めていくことが、日本の大きな課題と言えるでしょう。

世界のリサイクルの現状

世界各国も、それぞれの手法でリサイクルに取り組んでいます。

- 欧州(EU): EUは「サーキュラーエコノミー(循環経済)」政策を強力に推進しており、高いリサイクル目標を掲げています。特にドイツやオーストリアは、世界でもトップクラスのリサイクル率を誇ります。これらの国では、「デポジット制度」が効果的に機能しています。これは、飲料の容器(ペットボトルや缶)を購入する際に容器代(デポジット)を上乗せして支払い、使用後に容器を店舗の回収機に返却すると、そのお金が戻ってくる仕組みです。金銭的なインセンティブが働くため、高い回収率と、異物の混入が少ない高品質な資源の確保につながっています。

- アメリカ: 広大な国土を持つアメリカでは、州や市によってリサイクルへの取り組みに大きな差があります。一部の州ではデポジット制度が導入されていますが、全国的な統一システムはなく、リサイクル率は全体として伸び悩んでいるのが現状です。

- アジアと途上国: かつて、世界の廃プラスチックの多くは、リサイクル資源として中国に輸出されていました。しかし、2018年に中国が環境汚染を理由に廃プラスチックの輸入を原則禁止したことで、状況は一変しました。行き場を失った廃プラスチックが東南アジア諸国に流れ込み、現地の環境問題を深刻化させる事態となりました。この問題を受け、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する「バーゼル条約」が改正され、汚れたプラスチックごみの輸出には相手国の同意が必要となりました。これにより、先進国は自国内でのリサイクル能力の向上を迫られています。

リサイクルが抱える課題

国内外を問わず、リサイクルシステムは多くの共通した課題を抱えています。

- ① コストの問題: リサイクルには、収集・運搬・選別・再商品化の各工程で多大なコストがかかります。特に、石油価格が下落すると、バージン材(新品の原料)から製品を作る方が、リサイクル原料を使うよりも安くなる「逆有償」の状態に陥ることがあります。経済合理性がなければ、リサイクル事業は継続が困難になります。

- ② 品質の維持と技術的限界: リサイクルの品質は、排出時の分別の徹底度に大きく左右されます。異物の混入や汚れは、再生品の品質を著しく低下させます。また、近年は複数の素材を組み合わせた複合素材の容器包装(例:紙とプラスチックとアルミを貼り合わせた飲料容器)が増えており、これらを分離してリサイクルすることは技術的に非常に困難です。

- ③ リサイクル製品の需要不足: いくら高品質なリサイクル原料を作っても、それを使う「出口」(需要)がなければ、リサイクルの輪は完成しません。リサイクル製品は、バージン材製品に比べてコスト高になったり、見た目が若干劣ったりすることがあり、消費者や企業に積極的に選ばれないという課題があります。グリーン購入を促進する社会全体の意識醸成が必要です。

- ④ 国際的な資源循環の歪み: 先進国で分別回収された資源が、適正なリサイクル体制が整っていない途上国に輸出され、結果的に現地の環境汚染や健康被害を引き起こすという問題は依然として存在します。これは、環境正義の観点からも大きな課題です。

これらの課題を克服するためには、技術開発の促進、経済的なインセンティブの設計、消費者の意識改革、そして国際的な協調が不可欠です。リサイクルは単純なごみ問題ではなく、経済、社会、環境が複雑に絡み合うグローバルな挑戦なのです。

リサイクルのために私たちができること

リサイクルシステムの構築や技術開発は国や企業の役割ですが、その循環の輪を実際に動かしているのは、私たち一人ひとりの日々の行動です。ここでは、私たちが日常生活の中でリサイクルに貢献するために、すぐに実践できる具体的なアクションを3つ紹介します。

ごみを正しく分別する

リサイクルの質と効率を決定づける最も基本的かつ重要な行動が、ごみを正しく分別することです。いくら高度なリサイクル施設があっても、家庭から出るごみが正しく分別されていなければ、その能力を十分に発揮することはできません。

- 自治体のルールを再確認する: ごみの分別方法は、住んでいる市町村によって異なります。「プラスチック製容器包装」の回収方法や、「製品プラスチック(バケツやおもちゃなど)」の扱いなど、細かいルールが違う場合があります。自治体のウェブサイトや配布されるパンフレット、ごみ分別アプリなどを活用して、最新の正しいルールを今一度確認してみましょう。

- 「なぜ分別が必要か」を理解する: なぜペットボトルとプラスチック製容器包装を分けるのか?それは、それぞれのリサイクル方法や再生される製品が異なるからです。なぜ汚れを落とす必要があるのか?それは、汚れがリサイクルの品質を低下させ、悪臭やカビの原因となり、時にはリサイクルそのものを不可能にしてしまうからです。「混ぜればごみ、分ければ資源」という言葉の通り、私たちのひと手間が、廃棄物を価値ある資源へと変えるのです。

- 間違いやすいポイントに注意する:

- 汚れた容器包装: 油や食品が付着したカップ麺の容器やピザの箱などは、リサイクルできません。無理にリサイクル資源に出さず、可燃ごみとして処理しましょう。

- 禁忌品(リサイクルの妨げになるもの): 感熱紙(レシート)、裏カーボン紙、においのついた紙(洗剤の箱など)は、古紙リサイクルの品質を損なうため、混ぜてはいけません。

- 危険なごみ: ライター、スプレー缶、そして特にリチウムイオン電池の混入は、収集車や処理施設での火災・爆発事故の大きな原因となります。これらは必ず指定された方法で、他のごみとは分けて排出してください。

面倒に感じることもあるかもしれませんが、正しい分別は、安全で効率的なリサイクルシステムを支える土台そのものです。

店頭などの回収ボックスを利用する

自治体による定期的なごみ収集以外にも、資源をリサイクルするルートはたくさんあります。スーパーマーケットやコンビニ、公共施設などに設置されている「店頭回収ボックス」を積極的に活用しましょう。

- 回収品目:

- 食品トレイ: 主に白色の発泡スチロール製トレイが対象です。きれいに洗って乾かしてから入れましょう。

- 牛乳パック: 開いて、洗って、乾かしてから出すのが基本です。高品質な紙製品にリサイクルされます。

- ペットボトル: 自治体の回収だけでなく、スーパーの店頭でも回収している場合があります。

- アルミ缶: 回収量に応じて換金し、社会活動に寄付するなどの取り組みを行っている店舗もあります。

- 小型家電・充電式電池:

- 前述の通り、リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、発火の危険があるため一般ごみには出せません。家電量販店やホームセンターなどに設置されている黄色の「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れましょう。

- スマートフォンやデジタルカメラなどの小型家電も、市役所や公共施設に設置された「小型家電回収ボックス」で回収されています。これらには金やレアメタルなどの貴重な資源が含まれています。

これらの店頭回収は、消費者が買い物のついでに気軽にリサイクルに参加できる便利な仕組みです。自治体の回収と合わせて活用することで、より多くの資源を循環の輪に乗せることができます。

リサイクルされた製品を選ぶ

リサイクルの輪を完成させるための、最後にして最も重要なアクションが「リサイクル製品を購入すること」です。いくら多くの資源を回収・再商品化しても、それから作られた製品が誰にも買われなければ、リサイクルはビジネスとして成り立たず、循環はそこで止まってしまいます。

私たちがリサイクル製品を積極的に選ぶことは、「リサイクルには需要がある」という明確なメッセージを企業に送ることになります。それが、企業のさらなるリサイクル技術への投資や、リサイクル原料の積極的な活用を後押しする力となるのです。

- 環境ラベルを目印にする:

- エコマーク: 生産から廃棄までのライフサイクル全体で環境負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に付けられるマークです。リサイクル原料の使用も評価基準の一つです。

- グリーン購入法適合マーク: 国などが製品を調達する際に、環境に配慮した製品を優先的に購入することを定めた「グリーン購入法」の基準を満たしていることを示します。

- Rマーク: 古紙パルプの配合率を示します。例えば「R100」と書かれていれば、古紙100%の再生紙であることを意味します。

- 「買う」という投票行動: 私たちが日々行う「何を買うか」という選択は、企業の姿勢や社会のあり方に対する「投票」と同じ意味を持ちます。環境に配慮した製品や、リサイクルに積極的に取り組む企業の製品を選ぶことは、持続可能な社会の実現に向けたパワフルな意思表示です。トイレットペーパーやノートを選ぶ際に、少しだけ再生紙製品を意識してみる。そんな小さな選択の積み重ねが、リサイクルの市場を育て、未来の環境を変える大きな力となります。

リサイクルとSDGsの関連性

リサイクルの推進は、単に環境問題への対策に留まらず、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)」の達成にも深く貢献する、世界共通の重要な取り組みです。SDGsは、貧困や飢餓、健康、教育、エネルギー、気候変動など、17のグローバルな目標と169のターゲットから構成されており、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指しています。

リサイクルは、これら17の目標のうち、特に以下の目標と密接に関連しています。

- 目標12:つくる責任 つかう責任

- これは、リサイクルと最も直接的に関連する目標です。目標12は「持続可能な生産消費形態を確保する」ことを掲げており、そのターゲットの中には「2030年までに、予防、削減、リサイクル、およびリユース(3R+Reduce)により、廃棄物の発生を大幅に削減する(12.5)」と明確に記されています。3R、特にリサイクルの推進は、この目標を達成するための核心的なアクションそのものです。資源の効率的な利用や、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷の低減を目指すリサイクルの取り組みは、まさに「つくる責任」と「つかう責任」を果たすための具体策と言えます。

- 目標14:海の豊かさを守ろう

- 近年、世界的な問題となっている海洋プラスチックごみ問題の解決に、リサイクルは不可欠です。適切に回収・リサイクルされなかったプラスチックごみが、川などを通じて海に流出し、海洋生態系に深刻なダメージを与えています。プラスチックのポイ捨てを防ぎ、リサイクルのルートにしっかりと乗せることは、海洋汚染を防ぎ、「海の豊かさを守る」ことに直結します。

- 目標15:陸の豊かさも守ろう

- リサイクルによってごみの最終処分量(埋め立て量)を減らすことは、新たな埋め立て地の造成を抑制し、限りある国土の保全につながります。また、古紙のリサイクルは森林伐採を減らし、森林資源の保護に貢献します。このように、リサイクルは土壌汚染の防止や生態系の保全を通じて、「陸の豊かさ」を守ることにも貢献します。

- 目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 天然資源から製品を作るのに比べ、リサイクル原料から作る方が圧倒的に少ないエネルギーで済むことは前述の通りです。この省エネ効果は、社会全体のエネルギー消費量を削減し、目標7の達成に貢献します。また、サーマルリサイクルによるごみ発電は、化石燃料に頼らないエネルギー源の一つとして、クリーンエネルギーの供給にも寄与します。

- 目標11:住み続けられるまちづくりを

- 廃棄物の適正な管理とリサイクルシステムの構築は、衛生的で安全な生活環境を維持し、持続可能な都市(まち)を築くための基盤となります。ごみのない清潔なまちは、住民の健康や幸福度を高め、住み続けたいと思える魅力的なまちづくりにつながります。

- 目標13:気候変動に具体的な対策を

- リサイクルによる省エネ効果は、発電などに伴う温室効果ガス(CO2)の排出削減に直結します。また、ごみの埋め立て量を減らすことは、埋立地から発生する強力な温室効果ガスであるメタンガスの排出抑制にもつながります。これらの効果を通じて、リサイクルは地球温暖化というグローバルな課題への対策にもなっています。

このように、リサイクルは、環境、経済、社会の3つの側面を統合して持続可能な世界を目指すSDGsの理念と深く共鳴する活動です。私たちが日々行う分別の徹底やリサイクル製品の購入といった行動は、目の前のごみ問題を解決するだけでなく、より広く、より大きな視点で、地球全体の持続可能性に貢献しているのです。

まとめ:まずは3Rを意識して、できることから始めよう

この記事では、「リサイクル」をテーマに、その基本的な意味から、3Rとの関係、必要性、具体的な種類、マークの意味、そしてSDGsとの関連性まで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- リサイクルとは、廃棄物を資源として再利用することであり、「環境負荷の低減」と「資源の有効活用」という二つの大きな目的があります。

- リサイクルは、「リデュース(ごみを減らす)」「リユース(繰り返し使う)」「リサイクル(資源として再利用する)」という3Rの一つであり、この中では最後の手段と位置づけられています。

- リサイクルが必要なのは、ごみの最終処分場の延命という差し迫った理由と、地球の限りある資源を未来へ繋ぐという根本的な理由があるからです。

- リサイクルには、モノからモノを作る「マテリアルリサイクル」、化学的に原料に戻す「ケミカルリサイクル」、熱をエネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」の3種類があり、それぞれに長所と課題があります。

- 私たちが日々の生活の中でできることは、「ごみを正しく分別する」「店頭回収を利用する」、そして「リサイクル製品を選ぶ」ことです。これらはリサイクルの輪を完成させるために不可欠な行動です。

リサイクルは、持続可能な社会を築くための重要な柱ですが、万能の解決策ではありません。リサイクルにもコストやエネルギーが必要であり、技術的な限界も存在します。

だからこそ、私たちが最も意識すべきなのは、リサイクル以前の段階である「リデュース」と「リユース」です。

- 買い物の際に「これは本当に必要か?」と問いかける。

- マイバッグやマイボトルを持ち歩く習慣をつける。

- 一つのものを修理しながら、大切に長く使う。

このような、ごみの発生を根本から断つ、あるいは減らすための小さな心がけが、環境への負荷を最も効果的に低減させます。

完璧を目指す必要はありません。まずは、この記事で得た知識をもとに、自分にできることから一つでも始めてみることが大切です。私たちの小さな選択と行動の積み重ねが、やがて大きな流れとなり、未来の地球環境を守り、誰もが暮らしやすい持続可能な社会を築くための力になるのです。今日から、あなたも3Rを意識した生活を始めてみませんか。