現代社会が直面する環境問題、特にごみ問題や資源の枯渇、気候変動といった課題を解決する鍵として、「3R(スリーアール)」という言葉が広く知られています。その中でも、最も基本的かつ重要とされるのが「リデュース(Reduce)」です。

しかし、「リデュース」という言葉は知っていても、その正確な意味や、なぜリユースやリサイクルよりも優先されるべきなのか、そして具体的に何をすれば良いのかを深く理解している人はまだ少ないかもしれません。

この記事では、「リデュース」の基本的な意味から、リユース、リサイクルとの明確な違い、そしてリデュースが最も重要である理由を徹底的に解説します。さらに、私たちの日常生活の様々なシーンで今日から実践できる個人の取り組みから、社会全体で進められている企業の先進的な取り組みまで、具体的な事例を豊富に紹介します。

この記事を読み終える頃には、リデュースが単なる「ごみを減らす」行為ではなく、持続可能な未来を築くための「賢い選択」であり、私たちの生活をより豊かにするポジティブなアクションであることを深く理解できるでしょう。

目次

リデュースとは?

リデュース(Reduce)とは、英語の「減らす」を語源とし、製品やサービスを利用する際に、そもそも「ごみの発生量そのものを減らす」という考え方や行動を指します。これは、私たちの消費活動の最も上流、つまりモノを生産・購入・利用する段階で発生する廃棄物を根本から抑制しようとするアプローチです。

現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした経済システムの上になりたっています。このシステムは私たちの生活を便利で豊かにしましたが、その一方で深刻な問題も引き起こしました。限りある地球の資源は急速に消費され、使い終わった製品は大量のごみとなって環境を圧迫しています。

日本の現状を見てみましょう。環境省の発表によると、2022年度の日本の一般廃棄物(ごみ)の総排出量は4,034万トンでした。これは、国民一人当たりが1日に約890グラムのごみを出している計算になります。この膨大な量のごみは、焼却や埋め立てによって処理されますが、焼却時には温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)が排出され、最終処分場(ごみを埋め立てる場所)の残余年数も年々減少しており、その確保が大きな課題となっています。(参照:環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について」)

このような背景から、ごみ問題への対策は待ったなしの状況です。そして、その対策の基本となるのが「リデュース」の考え方です。

リデュースの具体的なアクションは、非常に多岐にわたります。

- 買い物の際にマイバッグを持参し、レジ袋をもらわない

- 過剰な包装を断る

- シャンプーや洗剤は詰め替え用製品を選ぶ

- 食べきれる量だけを購入・調理し、食品ロスをなくす

- すぐ壊れる安価な製品ではなく、丈夫で長く使える製品を選ぶ

これらはすべて、ごみになる可能性のあるものを、私たちの生活に持ち込む前に「減らす」ための行動です。

リデュースは、単に「我慢する」「切り詰める」といったネガティブなイメージで捉えられることがありますが、それは本質ではありません。むしろ、「本当に必要なものは何か?」「よりごみの出ない選択肢はないか?」と自問し、賢く選択することで、無駄なものに囲まれない、よりシンプルで質の高いライフスタイルを実現するポジティブな側面を持っています。

さらに、リデュースの実践は環境負荷を低減するだけでなく、私たち個人にとっても経済的なメリットをもたらします。例えば、マイボトルを持ち歩けばペットボトル飲料を買う費用が節約できますし、食品ロスをなくせば無駄な食費を削減できます。不要なものを買わなくなることで、結果的に支出全体が抑えられるのです。

社会全体で見ても、ごみの収集・運搬・処理にかかる莫大なコスト(税金)を削減できるため、リデュースは非常に経済合理性の高い取り組みと言えます。

まとめると、リデュースとは、ごみ問題や資源問題に対する最も根本的で効果的な解決策であり、持続可能な社会を築くための第一歩です。それは、環境、経済、そして私たち自身の暮らしにとっても多くのメリットをもたらす、これからの時代に不可欠な考え方なのです。次の章では、このリデュースとよく比較される「リユース」「リサイクル」との違いを詳しく見ていきましょう。

リデュース・リユース・リサイクル(3R)の違い

環境問題への取り組みとして広く知られる「3R(スリーアール)」は、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)という3つの英語の頭文字を取った総称です。これらは、持続可能な「循環型社会」を形成するための重要な行動指針であり、ごみを減らし、資源を有効に活用するための原則を示しています。

しかし、この3つの「R」は、それぞれ異なる意味と役割を持っています。その違いを正しく理解し、適切な優先順位で実践することが、より効果的に環境負荷を低減する上で非常に重要です。

ここでは、それぞれの「R」が何を意味し、どのような違いがあるのかを、以下の比較表と詳細な解説で明らかにしていきます。

| 項目 | リデュース (Reduce) | リユース (Reuse) | リサイクル (Recycle) |

|---|---|---|---|

| 意味 | ごみの発生を抑制する | モノを繰り返し使う | 資源として再利用する |

| 目的 | そもそもごみを出さない(発生抑制) | モノの寿命を最大限に延ばす(製品の再使用) | ごみを新たな製品の原料として活用する(資源の再生利用) |

| タイミング | 生産・購入・使用前(入口対策) | 製品使用中・使用後 | 製品廃棄後(出口対策) |

| 具体例 | マイバッグ、詰め替え製品、簡易包装、食品ロス削減 | フリーマーケット、リターナブル瓶、修理して使う、おさがり | ペットボトルから繊維、古紙から再生紙、アルミ缶からアルミ缶 |

| 環境負荷 | 最も低い(そもそもモノの生産・廃棄プロセスが発生しない) | 低い(製品をそのまま使うため、再生エネルギーは小さい) | 比較的高め(再生・加工にエネルギーやコストを要する) |

この表からもわかるように、3Rはごみ問題に対するアプローチの「段階」が異なります。リデュースが最も上流の「発生抑制」、リユースが中流の「再使用」、リサイクルが下流の「再生利用」に位置づけられます。

リデュース(Reduce):ごみの発生を抑える

リデュースは、3Rの中で最も優先されるべき行動です。その本質は、問題の根源にアプローチする「入口対策」である点にあります。ごみが出てしまってからどう処理するかを考えるのではなく、そもそもごみとなるものを私たちの生活や社会に持ち込まない、発生させないことを目指します。

これは、川の汚染に例えると分かりやすいでしょう。川が汚れているからといって、下流で水を浄化する(リサイクル)だけでは、上流から汚染物質が流れ込み続ける限り、根本的な解決にはなりません。まずは、上流で汚染物質を流すのをやめる(リデュース)ことが最も重要です。

リデュースを実践するためには、消費行動の前に一歩立ち止まり、「これは本当に必要だろうか?」「使い捨てではなく、長く使えるものはないか?」「もっとごみが出ない買い方はないか?」と自問自答する習慣が求められます。

例えば、コンビニで飲み物を買うとき、ペットボトル飲料を選ぶ代わりにマイボトルに水やお茶を入れて持参すれば、ペットボトルというごみの発生を未然に防ぐことができます。これは典型的なリデュースです。

企業活動においても、製品を設計する段階で部品の数を減らしたり、製品を軽量化・小型化したりすることは、使用する資源の量を減らす「リデュース」の取り組みです。これにより、製造過程でのエネルギー消費や輸送コストも削減され、多岐にわたる環境負荷の低減に繋がります。

このように、リデュースはごみ問題の連鎖を根元から断ち切る、最もパワフルなアプローチなのです。

リユース(Reuse):繰り返し使う

リユースは、一度使った製品を、ごみとしてすぐに捨てるのではなく、そのままの形で、あるいは少し手直しして繰り返し使うことを意味します。製品に与えられた「命」を、できる限り長く全うさせるための行動です。

リユースは、リデュースの次の段階に位置づけられます。つまり、リデュースを心がけても、どうしても必要で手に入れたモノを、できるだけ長く、繰り返し使うことが重要になります。

リユースには、いくつかの形態があります。

- そのままの形での再使用: 読み終えた本を古書店に売る、サイズが合わなくなった服をフリーマーケットで販売する、知人におさがりとして譲る、などがこれにあたります。

- 洗浄しての再使用: ビール瓶や一升瓶、牛乳瓶のように、事業者が回収・洗浄して再び中身を詰めて販売する「リターナブル容器」が代表例です。

- 修理しての再使用: 壊れた家具や家電を修理して使い続けることも、広義のリユース(後述するリペア)に含まれます。

リユースの大きなメリットは、新しい製品を製造するための資源やエネルギーを大幅に削減できる点です。例えば、中古の家具を一つ購入することは、新しい家具を一つ作るために必要な木材、塗料、製造エネルギー、輸送エネルギーなどをすべて節約することに繋がります。

しかし、リユースにも課題はあります。中古品に対する衛生面や品質への不安、保管場所の確保、個人間でのやり取りの手間などが挙げられます。また、すべての製品がリユースに適しているわけではありません。

リデュースとリユースは密接に関係しています。例えば、リデュースの観点から「安価な使い捨て品」ではなく「丈夫で高品質な製品」を選ぶことは、その製品が長く使え、結果的にリユースされやすくなることに繋がります。良いものを大切に長く使う、という価値観は、リデュースとリユースの両方を促進するのです。

リサイクル(Recycle):資源として再利用する

リサイクルは、使い終わってごみとなった製品を、そのまま捨てるのではなく、分別・回収し、処理を施して新たな製品の「原料」として再生利用することです。リデュース、リユースを試みても、どうしても出てしまったごみを、単なる廃棄物ではなく「資源」として捉え直す考え方です。

リサイクルは3Rの中で「最後の砦」とも言える「出口対策」です。日本では、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法など、様々な法律に基づいてリサイクルの仕組みが整備されており、多くの人にとって最も馴染み深い3R活動かもしれません。

リサイクルには、主に3つの種類があります。

- マテリアルリサイクル: 廃棄物を処理して、再び同じ製品や別の製品の原材料として利用する方法。最も一般的なリサイクルです。

- 例:ペットボトル → 衣類の繊維や卵パック、アルミ缶 → アルミ缶、古紙 → 再生紙

- ケミカルリサイクル: 廃棄物を化学的に分解し、分子やモノマーといった原料レベルに戻してから再利用する方法。品質の高い原料を再生できる可能性があります。

- 例:廃プラスチック → 石油やガス、化学製品の原料

- サーマルリサイクル(熱回収): 廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを、発電や温水利用などに回収・利用する方法。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが困難なごみを対象とします。

リサイクルは、天然資源の消費を抑制し、埋め立てられるごみの量を減らす上で非常に重要な役割を果たします。しかし、リサイクルは決して万能ではなく、多くの課題を抱えていることを理解する必要があります。

最大の課題は、リサイクルの過程で多くのエネルギーとコストが必要になることです。ごみの分別、収集運搬、洗浄、破砕、溶解といった各工程で、水や電力、燃料が消費され、CO2も排出されます。

また、再生された原料は、元の品質よりも劣化してしまう「ダウンサイクル」が起こることも少なくありません。例えば、何度もリサイクルされた古紙は繊維が短くなり、ティッシュペーパーなどにはできても、再び高品質な印刷用紙にするのは困難です。

これらの理由から、リサイクルはあくまで「最終手段」と位置づけられています。ごみを出すことを前提としたリサイクルに頼るよりも、まずはリデュースでごみの発生をなくし、次にリユースで製品を長く使うことが、環境への負荷を最小限に抑えるための賢明な順序なのです。

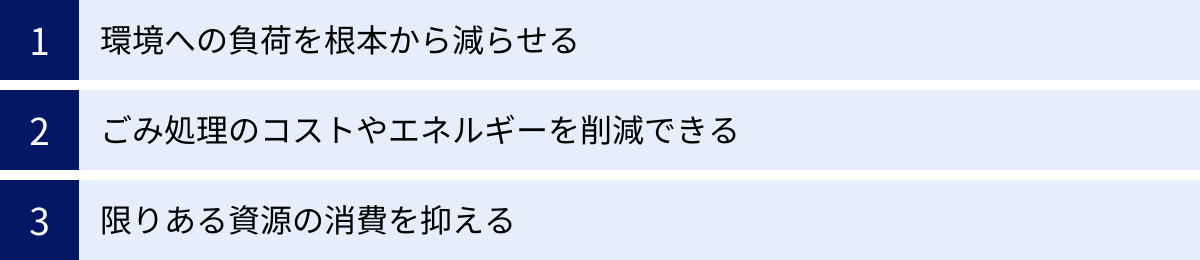

3Rの中でリデュースが最も重要な理由

3R(リデュース、リユース、リサイクル)は、どれも循環型社会の実現に欠かせない重要な要素ですが、この3つには明確な「優先順位」が存在します。国際的にも、また日本の法律(循環型社会形成推進基本法)においても、①リデュース → ②リユース → ③リサイクル の順番で取り組むことが最も効果的であるとされています。

では、なぜリデュースが他の2つの「R」を差し置いて、最も重要視されるのでしょうか。その理由は、環境、経済、資源という3つの側面から明確に説明できます。

環境への負荷を根本から減らせるため

リデュースが最も重要である最大の理由は、製品のライフサイクル全体における環境負荷を、最も根本的なレベルで削減できるからです。

製品が私たちの手元に届き、そして廃棄されるまでには、以下のような一連のプロセス(ライフサイクル)があります。

- 資源採掘: 原料となる石油、鉱物、木材などを地球から採取する。

- 製造・加工: 原料から製品を作る。工場で多くのエネルギーや水を使用する。

- 輸送・販売: 製品を工場から店舗、そして消費者へと運ぶ。

- 使用: 消費者が製品を利用する。

- 廃棄・処理: 使い終わった製品をごみとして捨て、収集・運搬・焼却・埋め立て、あるいはリサイクルする。

リユースやリサイクルは、主に上記プロセスの「5. 廃棄・処理」の段階で機能する「出口対策」です。使い終わったものをどう有効活用するか、という視点に立っています。しかし、リユースするためには製品を洗浄・運搬する必要があり、リサイクルに至っては、新たな製品に生まれ変わらせるために、収集・分別・破砕・溶解といった多くのエネルギーを消費するプロセスが不可欠です。つまり、リユースやリサイクルにも、一定の環境負荷が伴います。

一方、リデュースは、このライフサイクルの最も上流である「1. 資源採掘」や「2. 製造・加工」の段階からアプローチする「入口対策」です。例えば、マイボトルを使うというリデュース行動は、新たなペットボトルを製造するために必要な石油(資源採掘)、成形するためのエネルギー(製造)、店舗まで輸送するための燃料(輸送)、そして廃棄された後の処理(廃棄・処理)といった、ライフサイクル全体の環境負荷をまるごと不要にします。

蛇口から水が溢れ出している状況を想像してみてください。リユースやリサイクルは、床にこぼれた水をモップで拭き取るような行為です。それも重要ですが、最も先にすべきことは、蛇口をしっかりと締めて、水が流れ出るのを止めること、つまりリデュースです。

このように、リデュースは問題の発生源そのものを断つため、他のどんな対策よりも効果的に、そして包括的に環境への負荷を減らすことができるのです。

ごみ処理のコストやエネルギーを削減できるため

リデュースは、環境面だけでなく、経済的な観点からも非常に大きなメリットをもたらします。その最大のものが、ごみ処理に関わる莫大な社会的コストの削減です。

私たちが日々出すごみは、自治体によって収集され、清掃工場で焼却された後、残った灰などが最終処分場に埋め立てられます。この一連のプロセスには、収集車を動かす燃料費、作業員の人件費、清掃工場の建設・維持管理費、最終処分場の確保・管理費など、巨額の費用がかかっています。これらの費用は、私たちの税金によって賄われています。

環境省のデータによると、日本全国のごみ処理事業にかかる経費は、年間で約2兆円を超えています。ごみの量が1トン減るだけで、その処理にかかるコストを削減できるのです。(参照:環境省「日本の廃棄物処理」)

さらに、日本の最終処分場は、その容量に限界が近づいています。2022年度末時点で、一般廃棄物の最終処分場の残余年数(あと何年埋め立てられるか)は、全国平均で23.5年と報告されています。新たな処分場を建設することは、土地の確保や周辺住民の合意形成など、多くの困難を伴います。ごみの量を減らすことは、最終処分場の延命に直結する、喫緊の課題なのです。(参照:環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について」)

ここでリサイクルとの比較をしてみましょう。リサイクルもごみの埋め立て量を減らす効果はありますが、前述の通り、リサイクルプロセス自体にも多大なコストとエネルギーが必要です。分別された資源ごみを回収し、中間処理施設へ運び、洗浄・加工する…これらの工程にも税金が投入されたり、製品価格にコストが上乗せされたりしています。

その点、リデュースは、ごみ処理の全工程(収集・運搬・中間処理・焼却・埋め立て)を不要にするため、最も直接的かつ効率的に社会的コストを削減できます。ごみそのものが生まれなければ、それを処理するための費用もエネルギーも一切かからないのです。個人のレベルでも、指定ごみ袋の使用量を減らせるなど、目に見える節約に繋がります。

限りある資源の消費を抑えるため

地球上の資源は、決して無限ではありません。私たちが日常的に利用しているプラスチック製品の原料である石油、スマートフォンの部品となるレアメタル、建材や紙の原料となる森林資源など、その多くは「枯渇性資源」であり、再生には非常に長い年月がかかるか、あるいは二度と再生されません。

大量生産・大量消費社会は、これらの限りある資源を驚異的なスピードで消費し続けています。このままでは、将来の世代が必要とする資源を私たちが使い果たしてしまう恐れがあります。

この問題に対して、リサイクルは「一度使った資源をもう一度使う」という点で、資源の有効活用に貢献します。しかし、リサイクルには限界があります。例えば、プラスチックのリサイクルでは、不純物の混入や熱履歴によって品質が劣化し、何度も同じ製品に再生することは困難な場合が多いです。また、リサイクル率が100%になることはなく、必ず一定量のロスが発生します。

一方で、リデュースは、そもそも「新しい製品を作る」という行為そのものを減らすため、天然資源の新規採掘を直接的に抑制します。詰め替え用製品を選べば、新しいプラスチック容器を作るための石油資源の消費を抑えられます。丈夫な服を長く着ることは、新しい服を作るための綿花栽培や化学繊維の生産に必要な水やエネルギー、土地の消費を減らすことに繋がります。

つまり、リサイクルが「資源の延命措置」だとすれば、リデュースは「資源の消費そのものを断つ根本治療」と言えます。未来の世代が私たちと同じように豊かに暮らしていくためには、今ある資源を大切にし、その消費スピードを緩めることが不可欠です。そのための最も強力な武器が、リデュースなのです。

これらの理由から、リデュースは3Rの中で最も基盤となり、最優先で取り組むべき活動として位置づけられています。リデュースを徹底した上で、それでもなお発生してしまった不要品をリユースし、最終的に残ったものをリサイクルする。この正しい優先順位を理解し実践することが、持続可能な社会への確実な道筋となるのです。

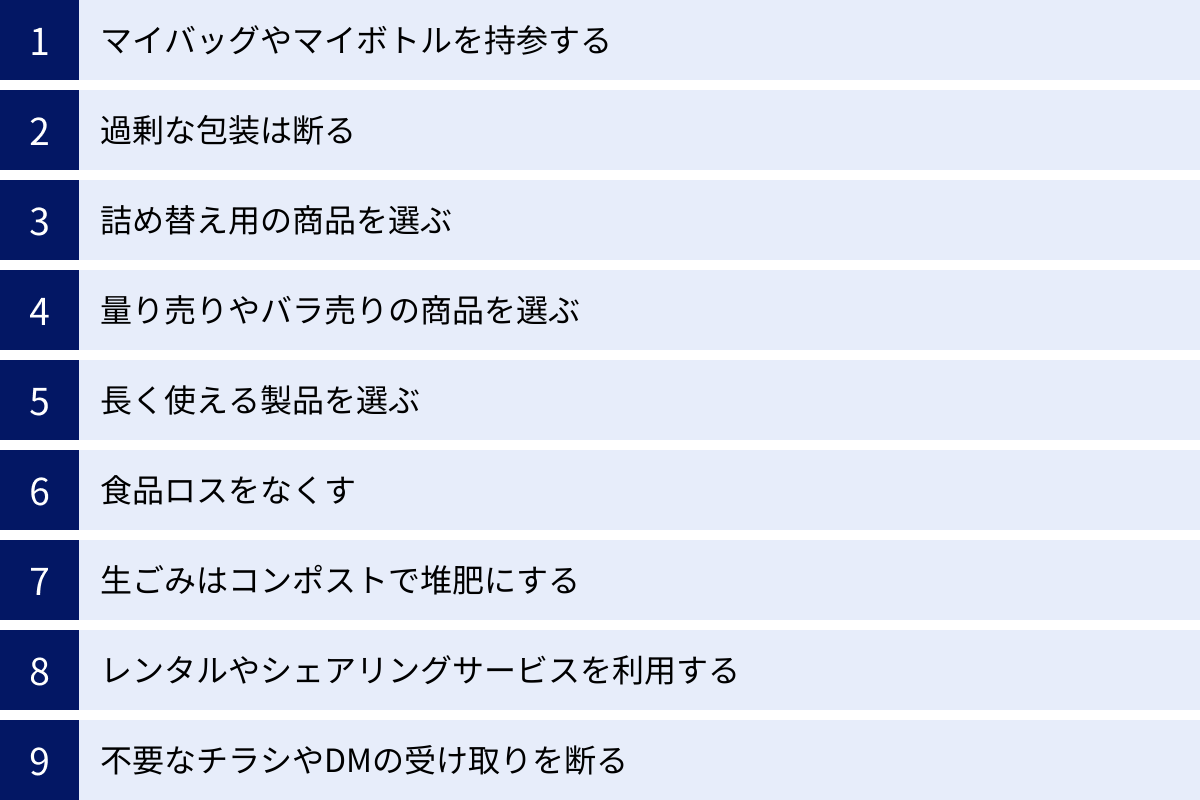

【シーン別】個人でできるリデュースの具体例

リデュースは、決して難しいことや特別なことではありません。私たちの日常生活の中に、意識を少し変えるだけで実践できるチャンスがたくさん潜んでいます。ここでは、「買い物」と「家庭」という2つの身近なシーンに分けて、誰でも今日から始められる具体的なリデュースのアクションを紹介します。

買い物でできること

買い物の場は、リデュースを実践するための最も重要なステージです。どの商品を選び、どう買うかによって、将来のごみの量を大きく左右します。

マイバッグやマイボトルを持参する

これはリデュースの基本中の基本と言えるアクションです。

- マイバッグ: 2020年7月からレジ袋が有料化されたことで、マイバッグの持参は広く浸透しました。レジ袋はプラスチックから作られており、その原料は石油です。マイバッグを使うことで、使い捨てプラスチックごみの削減と、限りある石油資源の節約に直接貢献できます。常にカバンの中に折り畳み式のコンパクトなマイバッグをいくつか入れておくと、急な買い物にも対応できて便利です。

- マイボトル・マイカップ: 外出先で飲み物を買う習慣があるなら、マイボトルの活用は非常に効果的です。環境省によれば、日本では年間約250億本ものペットボトルが出荷されています。マイボトルを使えば、これらのペットボトルごみを確実に減らせます。また、毎回飲み物を買う費用も節約でき、経済的なメリットも大きいのが特徴です。最近では、マイボトルやマイカップを持参すると割引をしてくれるカフェも増えています。

過剰な包装は断る

日本の商品は、品質保持や見た目の美しさから、丁寧すぎるほど包装されていることがよくあります。しかし、その多くは商品を取り出した瞬間にごみとなってしまいます。

- 簡易包装のお願い: レジで「ご自宅用ですか?」と聞かれたら、「はい」と答え、不要な包装は断りましょう。特に贈答品でない場合は、「包装は簡単で結構です」と一言添えるだけで、余分な包装紙やリボン、紙袋などを減らせます。

- バラ売りを選ぶ: 野菜や果物など、トレーに乗ってラップで包装されたものではなく、必要な分だけカゴに入れられるバラ売りのものを選びましょう。包装ごみを減らせるだけでなく、必要な量だけ買えるので食品ロスの防止にも繋がります。

- 商品の見直し: 同じ商品でも、過剰な個包装がされているものと、そうでないものがあります。購入前にパッケージをよく見て、よりごみの少ない選択を心がけましょう。

詰め替え用の商品を選ぶ

シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ハンドソープ、洗剤、調味料など、多くの日用品には詰め替え用(リフィル)製品が用意されています。

- プラスチック使用量の削減: 詰め替え用製品は、本体容器に比べてプラスチックの使用量が大幅に削減されています。製品によっては「プラスチック量を約80%削減」などと明記されているものもあります。本体容器を一度購入すれば、あとは詰め替え用を買い足すだけで済むため、継続することで大きなごみ削減効果が期待できます。

- 経済的なメリット: 一般的に、詰め替え用製品は本体よりも価格が安く設定されています。環境に優しく、お財布にも優しい、一石二鳥のアクションです。

量り売りやバラ売りの商品を選ぶ

最近では、ナッツ、ドライフルーツ、シリアル、コーヒー豆、パスタ、お米、さらには洗剤などを量り売りで提供する「バルクショップ」と呼ばれるお店も増えてきました。

- 必要な分だけ購入: 量り売りやバラ売りの最大のメリットは、本当に必要な分だけを購入できることです。これにより、使い切れずに捨ててしまう「食品ロス」を効果的に防ぐことができます。

- 包装ごみの削減: 持参した容器(マイコンテナ)に入れてもらえるお店も多く、その場合は包装ごみをゼロにすることも可能です。使い捨ての袋を減らすという点でも、大きなリデュースに繋がります。

長く使える製品を選ぶ

「安物買いの銭失い」という言葉があるように、価格の安さだけで製品を選ぶと、すぐに壊れてしまい、結局は何度も買い替えることになってごみが増えてしまいます。

- 品質と耐久性を重視: 服、靴、カバン、家具、家電などを選ぶ際には、初期投資が多少高くても、素材が良く、作りがしっかりしていて、デザインがシンプルで飽きのこないものを選びましょう。

- 修理可能性を考慮: 購入前に「修理は可能か」「部品は手に入るか」といった点を確認することも重要です。修理しながら大切に使い続けることは、製品の寿命を最大限に延ばし、廃棄物を減らす究極のリデュース・リユースです。このような視点でモノを選ぶことは、使い捨て文化からの脱却であり、モノへの愛着を育む豊かな暮らしにも繋がります。

家庭でできること

家庭内でも、日々の暮らしの中でリデュースを意識できる場面はたくさんあります。

食品ロスをなくす

日本の食品ロス量は年間523万トン(令和3年度推計値)にものぼり、これは国民一人ひとりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと同じ量です。食品ロスは、食料資源の無駄遣いであると同時に、廃棄・焼却する際に多くのエネルギーを消費し、環境に大きな負荷を与えます。

- 計画的な買い物: 冷蔵庫の中身をチェックしてから買い物リストを作り、必要なものだけを買うようにします。「安いから」という理由で安易に買いすぎないことが大切です。

- 適切な保存: 食材の特性に合わせた正しい方法で保存することで、鮮度を長持ちさせられます。野菜は新聞紙に包んだり、使い切れない肉や魚、ご飯は小分けにして冷凍保存したりする工夫が有効です。

- 食べきる工夫: 調理の際は、家族が食べきれる量を作るように心がけましょう。残った料理は、翌日のお弁当や別の料理にリメイクするのも良い方法です。また、これまで捨てていた野菜の皮や芯、ヘタなども、スープのだし(ベジブロス)やきんぴらなどに活用できないか考えてみましょう。

生ごみはコンポストで堆肥にする

家庭から出る燃やすごみのうち、約3〜4割は生ごみだと言われています。生ごみはその約80%が水分であり、焼却効率を下げ、余分なエネルギーを必要とします。

- コンポストの活用: 生ごみをコンポスト(堆肥化容器)で処理すれば、ごみの量を大幅に削減できます。コンポストには、段ボール式、密閉バケツ式、電動式など様々な種類があり、ベランダや室内で手軽に始められるものもあります。

- 堆肥の有効利用: 生ごみからできた堆肥は、栄養豊富な有機肥料として、家庭菜園やガーデニングに活用できます。ごみを減らしながら、安全な野菜や美しい花を育てる楽しみも得られます。自治体によっては、コンポスト容器の購入に助成金を出している場合もあるので、お住まいの地域の制度を調べてみるのがおすすめです。

レンタルやシェアリングサービスを利用する

「所有から利用へ」という考え方は、現代のリデュースにおいて非常に重要です。

- 利用頻度の低いもの: 旅行用のスーツケース、DIYで使う工具、キャンプ用品、冠婚葬祭用のドレスや着物など、年に数回しか使わないものは、購入するのではなくレンタルやシェアリングサービスを利用するのが賢明です。

- 社会全体でのリデュース: これらのサービスを活用することで、個人がモノを所有する必要がなくなり、社会全体で必要な製品の総量を減らすことができます。これは、製品の製造に必要な資源やエネルギーの削減に繋がり、大規模なリデュース効果を生み出します。

不要なチラシやDMの受け取りを断る

郵便受けに毎日投函される広告チラシやダイレクトメール(DM)は、目を通すことなく捨てられてしまうことも多く、紙資源の無駄遣いになっています。

- 意思表示をする: 郵便受けに「チラシ・DM投函お断り」といったステッカーを貼ることで、不要な配布物を減らすことができます。

- 配信停止手続き: 企業から送られてくるDMやカタログは、裏面などに記載されている連絡先に電話するか、ウェブサイトで手続きをすることで、今後の送付を停止してもらえます。少し手間はかかりますが、一度手続きをすれば、継続的に紙ごみを減らすことができます。

企業で進められているリデュースの取り組み

リデュースは、個人の努力だけで達成できるものではありません。製品やサービスを提供する企業側が、その生産活動のあらゆる段階でリデュースを意識し、実践することが不可欠です。近年、環境への配慮は企業の社会的責任(CSR)や、投資家が企業を評価する際の基準となるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、経営における最重要課題の一つとなっています。ここでは、企業が進めている代表的なリデュースの取り組みを紹介します。

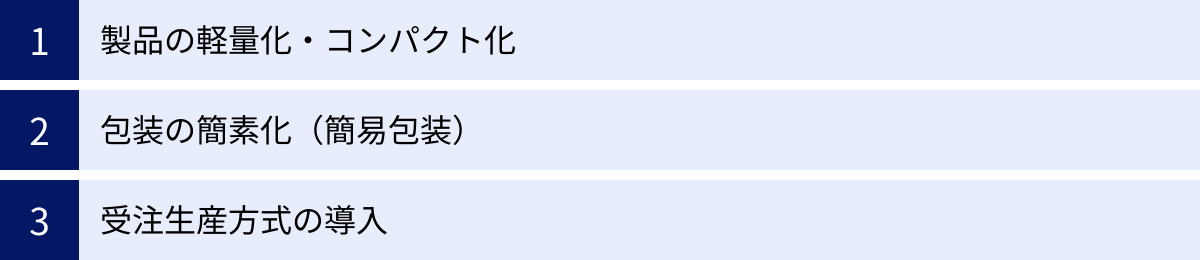

製品の軽量化・コンパクト化

製品そのものや、製品を入れる容器・包装に使用する原材料の量を減らすことは、企業ができるリデュースの最も直接的な方法の一つです。これは「源流管理」とも呼ばれ、ごみとなる可能性のある物質を、そもそもの源から減らす取り組みです。

- 飲料用ペットボトルの薄肉化: 皆さんが日常的に手にするペットボトルは、技術開発によって年々軽量化が進んでいます。例えば、容器の形状を工夫したり、炭酸飲料の圧力に耐えられる強度を保ちながらも、ボトルの壁を薄くしたりすることで、1本あたりのプラスチック樹脂の使用量を削減しています。ほんの数グラムの軽量化でも、年間数十億本という生産量を考えれば、全体として膨大な量の資源削減とCO2排出量削減に繋がります。

- 自動車部品の軽量化: 自動車業界では、「燃費の向上」という大きな目標のために、車体の軽量化が常に追求されています。ボディや部品に、鉄よりも軽いアルミニウムや炭素繊維強化プラスチック(CFRP)といった新素材を採用することで、車重を軽くし、走行に必要なエネルギーを削減しています。これは、走行時の環境負荷を減らすだけでなく、製造時に使用する資源そのものを減らすリデュースの取り組みでもあります。

- 電子機器の小型化・薄型化: スマートフォンやノートパソコンなどの電子機器が、より小さく、より薄くなっているのも、リデュースの一環と捉えることができます。高密度実装技術の進歩により、より少ない筐体材料で同等以上の性能を実現できるようになりました。これにより、資源の節約はもちろん、製品の輸送効率が向上し、輸送時に排出されるCO2を削減するという二次的なメリットも生まれています。

包装の簡素化(簡易包装)

製品を保護し、品質を保つために包装は必要ですが、日本の市場ではしばしば「過剰包装」が問題視されてきました。企業の多くは、この問題に対処するため、包装のあり方を見直す動きを加速させています。

- ECサイトの梱包最適化: オンラインショッピングの普及に伴い、宅配便で届く段ボールの量が増大しています。多くのEC事業者は、商品のサイズに合わせて段ボールの大きさを自動で最適化するシステムを導入したり、隙間を埋める緩衝材をプラスチック製のものから再生紙やリサイクル可能な素材に変更したりする取り組みを進めています。これにより、段ボール原紙の使用量や緩衝材ごみを削減し、トラックの積載効率を高めて輸送時のCO2排出量を減らしています。

- 化粧品・日用品のパッケージレス化: これまで当たり前だった化粧品の箱や、シャンプーボトルを覆うフィルム包装などを廃止する動きが広がっています。製品の品質に影響しない範囲で外箱をなくしたり、複数の商品をまとめるプラスチックトレーをやめたりすることで、ごみとなる包装材を大幅に削減しています。こうした取り組みは、消費者の環境意識の高まりにも応えるものであり、企業のブランドイメージ向上にも繋がっています。

- 詰め替え商品の普及促進: 前述の個人の取り組みでも触れましたが、詰め替え商品を開発・販売することは、企業側にとって重要なリデュース活動です。本体容器に比べてプラスチック使用量を大幅に削減できる詰め替え商品をラインナップに加えるだけでなく、その利便性を高めたり、環境への貢献度を分かりやすく表示したりすることで、消費者の選択を後押ししています。

受注生産方式の導入

従来の「見込み生産(需要を予測してあらかじめ製品を作っておく方式)」は、需要予測が外れた場合に大量の売れ残り(不良在庫)を生み出し、その多くが廃棄されてしまうという大きな課題を抱えていました。この問題を根本から解決するのが「受注生産方式」です。

- アパレル業界の変革: 流行の移り変わりが激しいアパレル業界は、シーズン終わりに大量の衣類が売れ残り、廃棄されることが世界的な問題となっています。これに対し、一部のブランドでは、顧客から注文を受けてから衣服を生産する「オンデマンド生産」や、事前に予約注文を受け付け、その数量に基づいて生産する方式を導入しています。これにより、過剰生産による売れ残り廃棄を理論上ゼロにすることが可能になります。

- パーソナライズとDXの活用: 受注生産は、顧客一人ひとりの好みやサイズに合わせて製品をカスタマイズする「パーソナライゼーション」とも相性が良いモデルです。IT技術やDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用し、オンラインでの注文から生産、配送までをスムーズに連携させることで、顧客満足度を高めながら無駄な生産をなくすことが可能になっています。

- 究極のリデュース: 受注生産は、「必要なものを、必要なだけ作る」というリデュースの理念を具現化した究極の形と言えます。これにより、原材料の無駄、生産エネルギーの無駄、在庫管理コストの無駄、そして廃棄の無駄という、サプライチェーン全体にわたるあらゆる「無駄」を削減することができます。

これらの企業の取り組みは、環境負荷を低減するだけでなく、コスト削減や生産性の向上、新たなビジネスチャンスの創出といった経営上のメリットにも繋がっており、今後ますます多くの企業がリデュースを経営戦略の中核に据えていくことが予想されます。

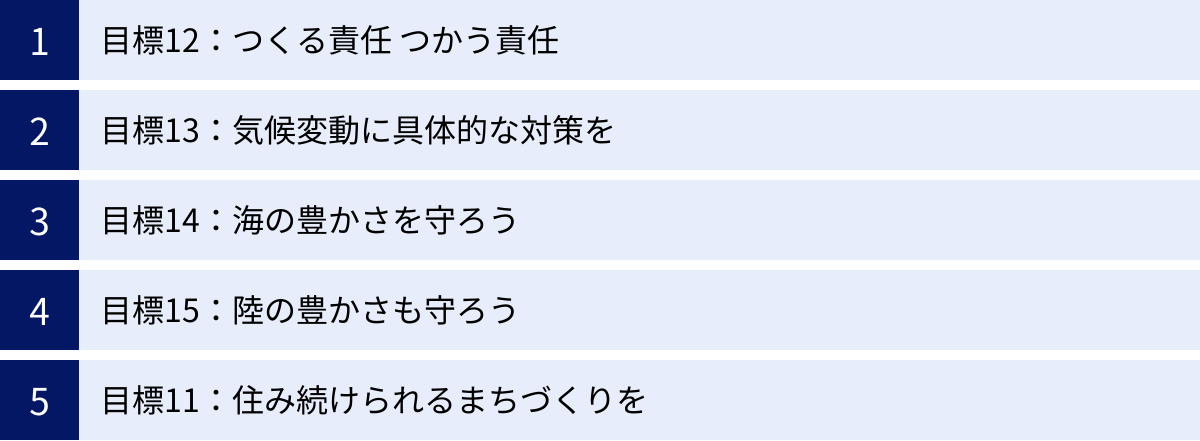

リデュースとSDGsの関係

リデュースという行動は、単なるごみ削減活動に留まらず、国連が掲げる国際的な目標である「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」の達成に深く関わっています。SDGsは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための17のゴール(目標)と169のターゲット(具体的な目標)から構成されており、貧困や飢餓、健康、教育、気候変動、経済成長など、幅広い課題を網羅しています。

リデュースを実践することは、これらの目標のうち、特に環境や資源に関する複数の目標達成に直接的、あるいは間接的に貢献します。ここでは、リデュースと特に関連の深いSDGsのゴールを解説します。

目標12「つくる責任 つかう責任」との直接的な関係

リデュースの考え方と最も密接に関わっているのが、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」です。この目標は、「持続可能な生産消費形態を確保する」ことを目指しており、モノを生産する側(企業)と消費する側(私たち)の両方が、資源の利用と廃棄に対して責任を持つことを求めています。

目標12には、リデュースの重要性を示す具体的なターゲットがいくつも含まれています。

- ターゲット12.2: 「2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。」

リデュースは、そもそも新しい製品の生産を抑制することで、石油や鉱物、森林といった天然資源の採掘・消費そのものを減らす行為です。これは、資源の効率的な利用を促し、持続可能な管理を実現するための最も効果的なアプローチの一つです。 - ターゲット12.5: 「2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。」

このターゲットは、3R(リデュース、リユース、リサイクル)そのものを指し示していると言えます。特に「廃棄物の発生防止、削減(prevention and reduction)」はリデュースの概念と完全に一致します。リデュースは、廃棄物問題の根本原因にアプローチし、ごみの発生量を大幅に削減するための最優先事項として位置づけられています。 - ターゲット12.8: 「2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。」

リデュースを実践するためには、私たち一人ひとりが大量消費社会の問題点を理解し、環境に配慮した選択を行う意識を持つことが不可欠です。リデュースについて学び、広めること自体が、このターゲットの達成に貢献します。

このように、リデュースは目標12の核心をなすコンセプトであり、この目標を達成するための鍵を握っているのです。

その他の関連するSDGsゴール

リデュースのインパクトは目標12だけに留まりません。他の多くのSDGsゴールとも連鎖的に関わっています。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」

製品の生産、輸送、廃棄の各段階では、多くのエネルギーが消費され、温室効果ガス(GHG)が排出されます。リデュースによって製品のライフサイクル全体での物流量が減ることは、エネルギー消費量とGHG排出量の削減に直結し、気候変動の緩和に貢献します。 - 目標14「海の豊かさを守ろう」

世界的に深刻化している海洋プラスチックごみ問題。その原因の多くは、陸上で適切に処理されなかったペットボトルやレジ袋などの使い捨てプラスチックです。マイバッグやマイボトルを利用するリデュースは、プラスチックごみの発生源を断ち、海洋流出を防ぐための根本的な対策となります。 - 目標15「陸の豊かさも守ろう」

紙の原料となる森林の過剰な伐採や、鉱物資源の採掘は、陸上の生態系に大きな影響を与えます。不要な紙の使用を減らす(ペーパーレス)、製品の買い替え頻度を減らすといったリデュース行動は、森林破壊や土地の劣化を防ぎ、陸上の生物多様性を守ることに繋がります。 - 目標11「住み続けられるまちづくりを」

ごみの削減は、自治体のごみ処理能力の負担を軽減し、最終処分場の逼迫問題を緩和します。これにより、清潔で安全な生活環境を維持し、持続可能な都市・地域社会の実現に貢献します。

このように見ていくと、リデュースという一つのアクションが、地球規模の様々な課題の解決に繋がっていることがわかります。私たちの買い物かごの中での小さな選択が、SDGsという大きな目標を達成するための、意味のある一歩となるのです。リデュースを意識したライフスタイルは、まさに「持続可能な開発」を自分ごととして実践する行為と言えるでしょう。

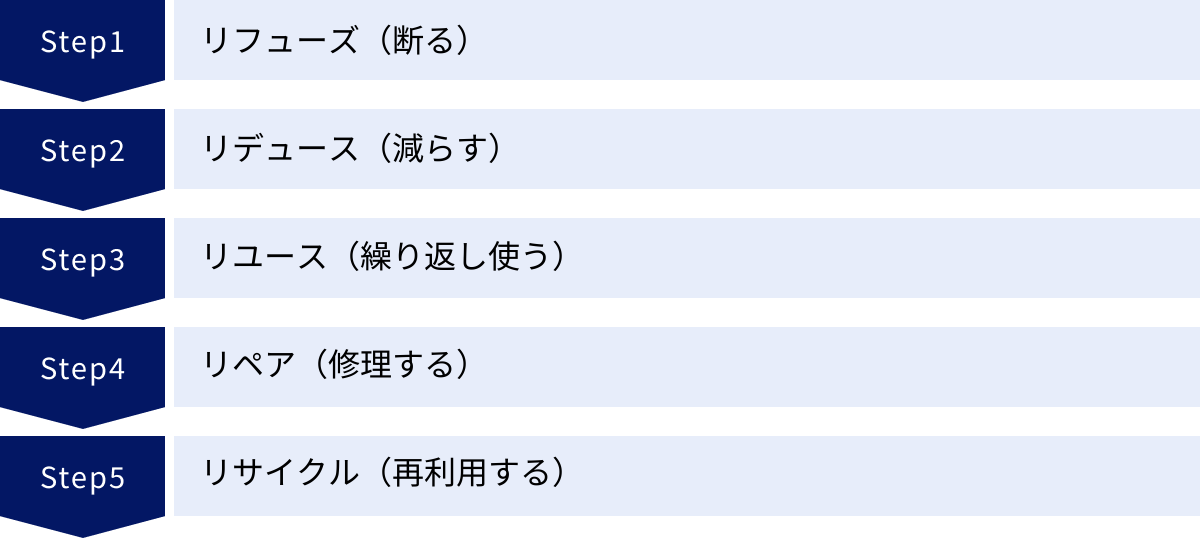

3Rから4R・5Rへ

3R(リデュース、リユース、リサイクル)は、循環型社会を形成するための基本的な考え方として広く浸透してきましたが、環境問題への意識がさらに高まる中で、この概念はさらに進化・発展を遂げています。近年では、3Rに新たな「R」を加え、より包括的で積極的な行動を促す「4R」や「5R」といった考え方が提唱されるようになっています。

これは、リデュース、リユース、リサイクルだけではカバーしきれない、より予防的で、消費者の主体的な意思を重視する行動の必要性が認識されてきたことの表れです。ここでは、3Rから発展した代表的な2つの「R」、リフューズ(Refuse)とリペア(Repair)について解説します。

リフューズ(Refuse):不要なものを断る

リフューズ(Refuse)は、英語の「断る」を意味し、そもそも不要なもの、ごみになる可能性が高いものを、生活の中に受け入れることを拒否するという、非常に積極的で予防的な行動を指します。

3Rの優先順位ではリデュースが最も重要とされますが、リフューズはそのリデュースのさらに手前、最上流に位置する行動と考えることができます。リデュースが「ごみの発生を『減らす』」のに対し、リフューズは「ごみの元を『断つ』」という、より強い意志を持ったアプローチです。

リフューズの具体的なアクションには、以下のようなものがあります。

- レジ袋や使い捨てカトラリーを断る: 「袋は要りません」「お箸は要りません」と明確に意思表示すること。

- 無料サンプルの受け取りを断る: 街頭で配られる試供品やティッシュなど、本当に必要でなければ受け取らない。

- 過剰な景品やノベルティを断る: キャンペーンなどで付いてくる、使わない可能性が高い景品をもらわない。

- 郵便受けの不要なチラシを断る: 「チラシ投函お断り」のステッカーを貼り、不要な情報の流入を断つ。

リフューズが重要なのは、単にごみを減らすだけでなく、私たち消費者が「不要なものは求めていません」というメッセージを、製品やサービスを提供する企業側にはっきりと伝えることができる点にあります。多くの消費者がリフューズを実践すれば、企業は過剰な包装や不要な販促物を見直さざるを得なくなり、社会全体の仕組みを変える力にもなり得ます。リフューズは、受動的な消費者から、主体的な意思を持つ生活者へと変わるための第一歩なのです。

リペア(Repair):修理して長く使う

リペア(Repair)は、英語の「修理する」を意味し、壊れたり不具合が生じたりした製品を、安易に捨てるのではなく、修理して再び使えるようにするという行動です。これは、モノの寿命を最大限に延ばし、愛着を持って大切に使い続けるという価値観を体現しています。

リペアは、リユース(Reuse)とリサイクル(Recycle)の間に位置づけられることが多いです。つまり、優先順位としては「リデュース → リユース → リペア → リサイクル」となります。壊れてしまったモノは、そのままではリユースできませんが、リペアすることで再びリユース可能な状態に戻すことができます。

リペアの具体的なアクションは多岐にわたります。

- 衣類の修繕: シャツのボタンが取れたら付け直す、ズボンの裾のほつれを縫う、セーターの穴をダーニング(装飾的な修繕)で補修する。

- 靴やカバンの修理: すり減った靴のかかとを交換する、壊れたカバンの持ち手を修理に出す。

- 家具の補修: ガタつく椅子のネジを締め直す、傷ついたテーブルの表面をやすりで磨いて塗り直す。

- 家電の修理: メーカーや修理専門店に依頼して、動かなくなった家電を直してもらう。

近年、世界的には「修理する権利(Right to Repair)」という考え方が注目されています。これは、消費者が自分の所有物を自由に修理できるように、企業が修理用の部品やマニュアル、ツールなどを適正な価格で提供することを求める動きです。製品が意図的に修理しにくい設計になっていることへの批判から生まれたこの運動は、使い捨て文化に歯止めをかけ、リペアという選択肢を当たり前にするための重要な社会的な取り組みです。

リペアを実践することは、廃棄物の削減に繋がるだけでなく、モノを大切にする心を育み、修理のスキルを身につける喜びや、一つのものを長く使うことによる経済的な節約にも繋がります。

このように、3Rの枠組みは、リフューズやリペアといった新たな概念を取り込むことで、「Refuse → Reduce → Reuse → Repair → Recycle」という「5R」へと進化しています。この優先順位を意識することで、私たちはより効果的で、より深いレベルで循環型社会の実現に貢献することができるのです。

リデュースに関するよくある質問

リデュースや3Rについて学んでいく中で、多くの人が抱くであろう疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

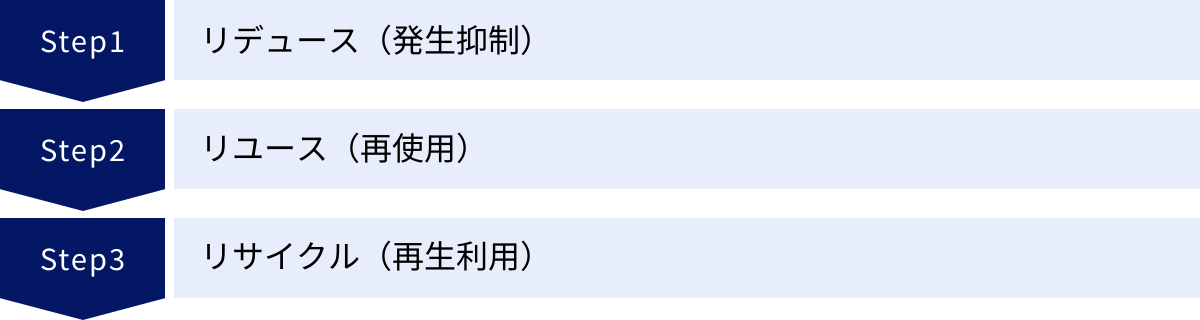

3Rの正しい順番はありますか?

A: はい、明確な優先順位があります。

3R(リデュース、リユース、リサイクル)に取り組む際には、その効果を最大化するための「正しい順番」が存在します。この優先順位は、環境への負荷が最も少ない順に並べられており、①リデュース(Reduce)、②リユース(Reuse)、③リサイクル(Recycle)の順番で実践することが国際的に推奨されています。

この優先順位は、日本の法律である「循環型社会形成推進基本法」の第7条でも明確に定められています。この法律では、廃棄物処理とリサイクルの優先順位として、第一に「発生抑制(リデュース)」、第二に「再使用(リユース)」、第三に「再生利用(リサイクル)」、第四に「熱回収(サーマルリサイクル)」、そして最後に「適正な処分」が来るべきだと規定しています。

なぜこの順番が重要なのかを、改めて簡潔にまとめます。

- リデュース(発生抑制)が最優先: ごみ問題の根本原因は、ごみが発生すること自体にあります。リデュースは、その発生源を断つ最も効果的な「入口対策」です。そもそもごみが生まれなければ、その後の処理にかかるエネルギー、コスト、環境負荷のすべてが不要になります。

- 次にリユース(再使用): リデュースを心がけても発生してしまった不要品は、捨てる前に「繰り返し使う」ことを考えます。リユースは、製品をそのままの形で使い続けるため、リサイクルのように分解・再生するための大きなエネルギーを必要としません。モノの寿命を最大限に活かす、環境負荷の低い方法です。

- 最後の手段がリサイクル(再生利用): リデュースもリユースもできなかった場合に、初めて「資源として再利用する」リサイクルを検討します。リサイクルは資源の有効活用に繋がりますが、分別・収集・運搬・再生処理に多くのエネルギーとコストを要するため、あくまで最終的な選択肢と位置づけられています。

この「リデュース → リユース → リサイクル」という優先順位を意識することが、賢く、そして効率的に環境問題に取り組むための鍵となります。

リデュースと節約はどう違いますか?

A: 主な目的が異なりますが、密接な関係にあります。

リデュースと節約は、しばしば混同されがちですが、その根底にある「目的」が異なります。

- リデュースの目的: ごみの発生を抑制し、環境への負荷を低減することが第一の目的です。資源の無駄遣いをなくし、持続可能な社会を実現するための環境配慮行動です。

- 節約の目的: 金銭的な支出を減らし、家計の負担を軽くすることが主な目的です。経済的な合理性を追求する行動です。

しかし、この二つは多くの場合で重なり合い、互いに良い影響を与え合います。リデュースを実践した結果、自然と節約に繋がるケースは非常に多いのです。

例えば、

- マイボトルを持参する(リデュース) → ペットボトル飲料を買うお金が浮く(節約)

- 食品ロスをなくす(リデュース) → 無駄な食材を買わなくなり食費が減る(節約)

- 不要なモノを買わない(リデュース) → 衝動買いなどがなくなり支出が減る(節約)

- 詰め替え製品を買う(リデュース) → 本体容器より安価なため出費が抑えられる(節約)

このように、リデュースは多くの場合、経済的なメリットももたらします。

一方で、目的が異なるため、時には両者の行動が一致しない場合もあります。

例えば、「100円ショップで安い使い捨ての掃除シートを大量に買う」という行動は、一見すると支出を抑える「節約」のように見えるかもしれません。しかし、これは大量のごみを生み出すため、リデュースの考え方とは逆行します。

逆に、「初期費用は高いけれど、丈夫で何年も使える高品質なフライパンを買う」という行動は、目先の出費は増えますが、買い替えの頻度が劇的に減るため、長期的にはごみの発生を抑える優れた「リデュース」であり、結果として生涯コストで考えれば「節約」にも繋がります。

結論として、リデュースは、お金だけでなく、地球の資源やエネルギー、未来の環境といった、より広い視野で「無駄をなくす」考え方と言えます。節約はリデュースの嬉しい「副産物」の一つと捉え、まずは環境のために何ができるかという視点から行動を選ぶことが、リデュースの本質的な実践に繋がるでしょう。

まとめ

この記事では、「リデュース」という概念について、その基本的な意味から、リユース、リサイクルとの違い、そしてなぜリデュースが最も重要なのかという理由を、多角的な視点から深く掘り下げてきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- リデュースとは、ごみの発生そのものを「減らす(抑制する)」ことであり、大量生産・大量消費社会が抱える問題に対する最も根本的な解決策です。

- 3Rには明確な優先順位があり、「①リデュース → ②リユース → ③リサイクル」の順番で取り組むことが最も効果的です。これは、リデュースが環境負荷、コスト、資源消費を最も源流で断ち切れるためです。

- リデュースは、マイバッグの持参や食品ロスの削減といった個人の日々の選択から、製品の軽量化や受注生産といった企業の経営戦略に至るまで、社会のあらゆるレベルで実践が求められています。

- リデュースの実践は、SDGs、特に目標12「つくる責任 つかう責任」の達成に直結し、気候変動対策や海洋プラスチック問題の解決にも貢献する、地球規模で意義のある行動です。

- 3Rの考え方は、さらにリフューズ(断る)やリペア(修理する)といった概念を取り入れた「5R」へと進化しており、より積極的で主体的な行動が推奨されています。

リデュースと聞くと、何かを「我慢する」「制限する」といったネガティブなイメージを抱くかもしれません。しかし、本質はそこにはありません。リデュースとは、「自分にとって本当に大切なものは何か」を見極め、「より質の高いものを、長く大切に使う」という、賢い選択です。それは、無駄なものに振り回されない、よりシンプルで心豊かな暮らしへと繋がるポジティブなアクションなのです。

地球の資源は有限であり、私たちの未来は、今の私たちの行動にかかっています。この記事で紹介した具体例を参考に、まずは一つでも、あなたの生活に取り入れられそうなことから始めてみませんか。

「このレジ袋は本当に必要だろうか?」「この食材は使い切れるだろうか?」

その一つひとつの小さな問いかけと選択が、積み重なることで大きな力となり、持続可能な未来を築くための、確かな一歩となるはずです。