近年、テレビやインターネットで「サステナブル」や「SDGs」といった言葉を耳にする機会が増えました。環境に配慮したライフスタイルが注目されるなか、ごみを減らし、資源を大切にするための具体的なアクションとして「リユース」の重要性が高まっています。

しかし、「リユースって具体的に何?」「リサイクルとはどう違うの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

この記事では、リユースの基本的な意味から、混同されがちなリサイクルやリデュースとの違い、私たちがリユースに取り組むことで得られるメリット、そして日常生活で実践できる具体的な方法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、リユースに関する知識が深まり、今日からあなたの生活に無理なく取り入れるヒントが見つかるはずです。持続可能な社会の実現に向けた、身近で価値ある一歩を一緒に踏み出してみましょう。

目次

リユースとは

リユース(Reuse)とは、一度使用された製品を、廃棄せずにそのままの形で、あるいは製品として同じ用途で繰り返し使うことを指します。英語の「re(再び)」と「use(使う)」を組み合わせた言葉であり、その名の通り「再使用」を意味します。

リユースの最も重要なポイントは、製品の「形」を変えずに使うという点です。例えば、読み終えた本を古本屋に売る、サイズが合わなくなった子供服を弟や妹、あるいは友人に譲る「おさがり」、ビールびんや一升びんのように、中身を消費した後に洗浄・殺菌して再び同じ用途の容器として使う、といった行為がリユースの典型例です。

この概念は、決して新しいものではありません。かつての日本では、衣類が破れたら繕って着続け、家具が壊れたら修理して使い、鍋や釜に穴が空けば鋳掛屋(いかけや)が修理して回るなど、モノを大切に長く使う文化が根付いていました。これらもまた、広義のリユースと言えるでしょう。

しかし、20世紀後半からの大量生産・大量消費の時代を経て、多くの製品が「使い捨て」を前提として作られるようになり、モノの寿命は短くなりました。その結果、大量の廃棄物が発生し、資源の枯渇や環境汚染といった深刻な問題を引き起こしています。

こうした背景から、現代社会では改めてリユースの価値が見直されています。リユースは、製品そのものの寿命を延ばすことで、廃棄物の発生を抑制し、新しい製品を作るために必要な資源やエネルギーの消費を削減する、極めて効果的な環境保全活動なのです。

リユースの対象となるモノは非常に多岐にわたります。衣類、本、家具、家電といった有形の「モノ」だけでなく、近年急速に普及しているカーシェアリングやレンタルサービスのように、製品を「所有」するのではなく、多くの人で「共有」して繰り返し利用するサービスも、リユースの考え方に基づいた新しいビジネスモデルと言えます。

つまり、リユースは単に「中古品を使う」という行為に留まりません。モノを安易に捨てず、その価値を最大限に活かし、循環させていくという、持続可能な社会を構築するための基本的な考え方そのものなのです。

現代におけるリユースは、フリマアプリやリユースショップといった便利なサービスの登場により、個人が手軽に参加できる仕組みが整っています。不要になったモノを捨てるのではなく、必要としている誰かにつなぐことで、ごみを減らし、環境に貢献し、時には収入を得ることも可能です。

このセクションでは、リユースの基本的な定義を解説しました。次のセクションでは、しばしば混同される「リサイクル」や「リデュース」との違いを明確にし、なぜリユースが重要なのかをさらに深く掘り下げていきます。

リユースとリサイクル・リデュースとの違い

リユースは、環境に配慮した行動を示す「3R(スリーアール)」の一つです。3Rとは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3つの言葉の頭文字を取ったもので、持続可能な社会を築くための行動指針とされています。

この3つは目的を同じくする仲間ですが、それぞれ意味やアプローチが異なります。その違いを正しく理解し、適切な優先順位で実践することが、より効果的に環境負荷を低減する鍵となります。

| 項目 | リデュース (Reduce) | リユース (Reuse) | リサイクル (Recycle) |

|---|---|---|---|

| 意味 | ごみの発生を抑制する | モノを繰り返し使う | 資源として再利用する |

| 具体例 | マイバッグ持参、詰め替え製品の利用、過剰包装を断る | 古着、中古本、リターナブルびん、修理して使う | ペットボトルから衣類、古紙からトイレットペーパー |

| モノの状態 | モノの量を元から減らす | 製品の形を保ったまま | 一度資源の状態に戻す |

| 優先順位 | 1位 | 2位 | 3位 |

| 環境負荷 | 最も低い | 低い | 3Rの中では比較的高い |

リサイクルとの違い

リユースと最も混同されやすいのが「リサイクル」です。両者は「モノを再利用する」という点で共通していますが、その方法に決定的な違いがあります。

リサイクル(Recycle)とは、使い終わった製品を回収し、一度溶かしたり砕いたりして「資源」の状態に戻してから、新しい製品の原材料として利用することを指します。「再資源化」と訳されることもあります。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 回収されたペットボトルが、繊維やプラスチック製品の原料になる

- 古紙が、再生紙やトイレットペーパー、段ボールになる

- アルミ缶が、再びアルミ缶や自動車部品の原料になる

- ガラスびんが、砕かれて新しいガラスびんや道路舗装材の原料になる

リユースとリサイクルの最大の違いは、前述の通り「製品の形を保つかどうか」です。

- リユース:製品をそのままの形で再び使う(例:古着をそのまま着る)

- リサイクル:製品を資源の状態に戻し、別の製品の材料として使う(例:ペットボトルを繊維に変えて服を作る)

リサイクルも資源の有効活用という点で非常に重要な取り組みですが、課題も存在します。製品を資源に戻すプロセス(溶解、分解、選別など)では、少なからずエネルギーを消費し、二酸化炭素(CO2)を排出します。また、再生過程で品質が劣化したり、不純物が混じったりすることもあり、必ずしも元の製品と同じものに生まれ変われるわけではありません。

一方、リユースは製品をそのまま使うため、リサイクルのような資源化プロセスが不要です。もちろん、洗浄や簡単な修理にエネルギーを使うことはありますが、その量はリサイクルに比べて格段に少なく、環境負荷をより低く抑えることができます。

リデュースとの違い

リデュースもまた、リユースとしばしば混同される言葉です。

リデュース(Reduce)とは、そもそもごみになるモノの量を減らす、発生を抑制する取り組みを指します。「発生抑制」と訳されることもあります。製品を「使う」段階や「使い終わった」後ではなく、「生み出す」「購入する」といった、より上流の段階でのアクションが中心となります。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 買い物の際にマイバッグやマイボトルを持参し、レジ袋やペットボトルの使用を減らす

- シャンプーや洗剤は詰め替え用製品を選び、容器の廃棄を減らす

- 過剰な包装を断る

- 耐久性が高く、長く使える製品を選ぶ

- 本当に必要なものだけを購入し、衝動買いを避ける

リユースが「すでにあるモノをどう長く使うか」という視点であるのに対し、リデュースは「これから発生するかもしれないごみを、いかに未然に防ぐか」という視点に立っています。つまり、問題の根本原因にアプローチする考え方です。

例えば、シャンプーの容器を考えてみましょう。

- 空になった容器を捨てずに、詰め替え用製品を買って中身を補充し、容器を繰り返し使うのはリユースです。

- そもそも詰め替え用製品を選択することで、本体容器の廃棄(ごみ)を減らす行為はリデュースにあたります。

このように、一つの行動がリデュースとリユースの両方の側面を持つこともあります。

3R(リデュース・リユース・リサイクル)の優先順位

環境への負荷を最小限に抑えるという観点から、3Rには推奨される優先順位があります。それは、以下の順番です。

- リデュース (Reduce)

- リユース (Reuse)

- リサイクル (Recycle)

この順番は、それぞれの取り組みに必要なエネルギー量や環境負荷の大きさに基づいています。

最も優先されるべきはリデュースです。なぜなら、ごみの発生を根本から断つことができれば、その後の処理や再資源化にかかるエネルギーやコストが一切不要になるからです。これが最も効果的で、環境負荷が最も低い方法です。

次に優先されるのがリユースです。モノをそのままの形で繰り返し使うため、ごみの発生を抑制できます。リサイクルのように資源に戻すための大規模なエネルギー消費がないため、リデュースの次に環境負荷が低い方法とされています。

そして、リデュースもリユースもできない場合に、最後の手段として選択されるのがリサイクルです。廃棄物を埋め立てたり焼却したりするよりは遥かに環境に良いですが、前述の通り、再資源化のプロセスでエネルギーを消費します。

この「リデュース→リユース→リサイクル」という優先順位を意識することは、循環型社会を形成していく上で非常に重要です。まずは不要なモノを減らし(リデュース)、使えるモノは繰り返し使い(リユース)、それでも使えなくなったモノをようやく資源として再生する(リサイクル)。この流れを理解し、日々の生活で実践することが求められています。

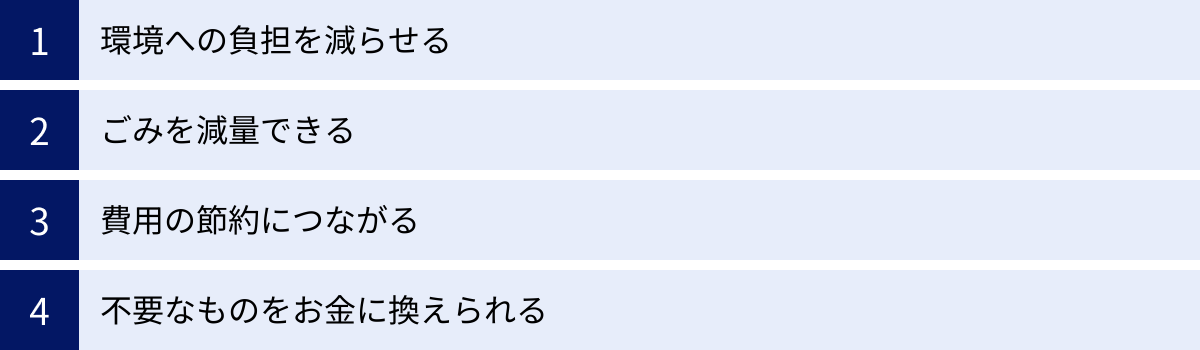

リユースに取り組む4つのメリット

リユースは環境に良いだけでなく、私たちの生活や社会にも多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、リユースに取り組むことで得られる主要な4つのメリットを、詳しく解説します。

① 環境への負担を減らせる

リユースがもたらす最大のメリットは、地球環境への負荷を総合的に軽減できる点です。これは主に3つの側面から説明できます。

第一に、天然資源の消費を抑制します。私たちが普段使っている製品は、石油、鉱物、木材、水など、限りある地球の資源を使って作られています。例えば、新しいTシャツを1枚作るためには、約2,700リットルもの水が必要になると言われています。これは、一人の人間が飲む水の量に換算すると約2.5年分に相当します。リユースによって一つの製品が長く使われれば、その分、新しい製品を作る必要がなくなり、貴重な天然資源の採掘や消費を直接的に減らすことができます。

第二に、エネルギー消費とCO2排出量を削減します。製品の生産から輸送、販売に至るまでの全工程で、大量のエネルギーが消費され、温室効果ガスであるCO2が排出されます。特に、原材料の採掘、加工、工場の稼働には莫大なエネルギーが必要です。リユースは、この「生産」のプロセスを省略できるため、エネルギー消費とそれに伴うCO2排出を大幅にカットできます。環境省の報告によると、例えば1kgの衣類をリユースすることで、新品を生産・使用する場合と比較して約3.6kgのCO2排出量を削減できるという試算もあります。(参照:環境省 サステナブルファッション)

第三に、廃棄物の処理に伴う環境汚染を防ぎます。モノがごみとして捨てられると、その多くは焼却または埋め立てによって処分されます。焼却時にはCO2や、場合によってはダイオキシンなどの有害物質が発生する可能性があります。また、埋め立ては最終処分場の容量を圧迫するだけでなく、有害物質が土壌や地下水へ浸出するリスクも伴います。リユースは、本来ごみになるはずだったモノに再び命を吹き込むことで、これらの廃棄物処理に伴う環境への悪影響を未然に防ぐ役割を果たします。

このように、リユースは資源の採掘から生産、廃棄に至る製品ライフサイクルの各段階において、環境負荷を低減する非常に効果的な手段なのです。

② ごみを減量できる

リユースは、国内で深刻化するごみ問題を解決するための直接的なアプローチです。

環境省の発表によると、日本の一般廃棄物の総排出量は、2021年度で4,095万トン(東京ドーム約110杯分)にも上ります。国民一人当たりに換算すると、1日あたり約890グラムのごみを出している計算になります。(参照:環境省 一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度)について)

これらのごみの多くは自治体によって収集され、焼却やリサイクル、最終処分(埋め立て)されます。しかし、最終処分場の確保は年々困難になっており、環境省によれば、2021年度末時点での最終処分場の残余年数(あと何年埋め立てられるか)は、全国平均で23.5年とされています。(参照:環境省 一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度)について)このままのペースでごみを排出し続ければ、将来的にごみを捨てる場所がなくなってしまうという危機的な状況にあります。

リユースは、こうした状況を改善する上で大きな力を発揮します。まだ使えるモノを安易に捨てずに、他の誰かが再使用することで、ごみとして排出されるモノの絶対量を直接的に減らすことができます。

例えば、引越しや大掃除で出た大量の不要品を、ごみ袋に詰めて捨てるのではなく、リユースショップに持ち込んだり、フリマアプリで売ったりすれば、その分だけ自治体が処理するごみの量が減ります。これは、ごみ焼却施設の負担軽減や、最終処分場の延命に直結します。

さらに、ごみ処理には多額の税金が使われています。ごみの量が減れば、収集運搬や焼却、埋め立てにかかるコストも削減でき、その財源を他の市民サービスに活用することも可能になります。つまり、個人のリユース活動は、地域社会全体の持続可能性にも貢献するのです。

③ 費用の節約につながる

リユースは、環境や社会だけでなく、私たち自身の家計にとっても大きなメリットがあります。それは、モノを購入する際の支出を抑えられることです。

生活に必要なものをすべて新品で揃えようとすると、相当な費用がかかります。しかし、リユース品、つまり中古品を賢く活用すれば、品質の良いものを低価格で手に入れることが可能です。

特に、以下のような場面でリユース品の活用は大きな効果を発揮します。

- 子育て用品:ベビーベッドやベビーカー、子供服など、子どもの成長とともにすぐに使えなくなるアイテムは、リユース品で揃えることで大幅な節約になります。

- 学生の教科書や参考書:特定の期間しか使わない大学の専門書などは、先輩から譲ってもらったり、中古書店で購入したりするのが賢い選択です。

- 趣味の道具:これから始めるスポーツや楽器など、続くかどうかわからない趣味の道具は、まず中古品で試してみるのがおすすめです。

- 家具・家電:新生活を始める際、すべての家具や家電を新品で揃えるのは大変です。リユースショップや地域コミュニティサービスを活用すれば、初期費用を大きく抑えることができます。

また、モノを「買う」だけでなく、「修理して長く使う」という行為もリユースの一環です。例えば、靴のかかとがすり減ったら修理に出す、お気に入りの服のボタンが取れたら自分で付け直す、といった行動は、新しいものを買う費用を節約し、結果的に支出を減らすことにつながります。

このように、「新品でなくても良いもの」「一時的にしか使わないもの」をリユース品で代替するという視点を持つだけで、賢くお金を節約しながら、豊かに暮らすことが可能になります。

④ 不要なものをお金に換えられる

リユースのもう一つの経済的なメリットは、自分にとって不要になったモノを、捨てるのではなく売却することで収入を得られる点です。

かつて、不要品を処分する方法は、ごみとして捨てるか、知人に譲るくらいしかありませんでした。特に粗大ごみは、処分するために手数料を支払う必要さえあります。

しかし現在では、フリマアプリやネットオークション、多種多様なリユースショップ(リサイクルショップ)の登場により、個人が手軽に、そして簡単Cに不要品を売却できる環境が整っています。

- フリマアプリ:スマートフォンで写真を撮り、説明文を添えるだけで、全国のユーザーに向けて自分の不要品を販売できます。自分で価格を設定できるため、思わぬ高値で売れることもあります。

- リユースショップ:店舗に持ち込めば、その場で専門のスタッフが査定し、現金化してくれます。衣類、家具、家電、ブランド品、本、おもちゃなど、ジャンルに特化した専門店も多く、適切な価格で買い取ってもらえる可能性が高まっています。宅配買取や出張買取サービスを利用すれば、家にいながら売却することも可能です。

「捨てるのにお金がかかるかもしれないモノが、逆にお金になる」というのは、非常に大きな魅力です。クローゼットの奥で眠っている着なくなった服、読まなくなった本、使わなくなった趣味の道具が、誰かにとっては価値のある「お宝」かもしれません。

この「売れる」というインセンティブは、多くの人々がリユースを実践する強い動機付けとなり、結果として社会全体のリユース活動を活発化させ、廃棄物の削減に貢献しています。不要品を整理することで家の中がすっきりし、環境に貢献でき、さらにお小遣いも手に入る。リユースは、まさに一石三鳥の賢い選択と言えるでしょう。

リユースのデメリット

リユースには多くのメリットがある一方で、実践する上でのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、トラブルを避け、よりスムーズにリユース活動に取り組むことができます。

手間がかかる場合がある

リユースの最大のデメリットとして挙げられるのが、「捨てる」場合に比べて手間や時間がかかることです。

例えば、ごみとして処分する場合、自治体のルールに従って分別し、指定の日にごみ収集場所に出せば完了します。粗大ごみでも、手続きをして手数料を支払えば、あとは収集を待つだけです。

一方、リユースのためにモノを売却しようとすると、以下のような一連の作業が必要になります。

- フリマアプリやネットオークションを利用する場合:

- 出品作業:商品をきれいに拭いたり洗濯したりする。魅力的に見えるように様々な角度から写真を撮影する。商品の状態やサイズ、ブランド情報などを詳しく記述した説明文を作成する。適切な販売価格を設定する。

- 取引中の対応:購入希望者からの質問に答えたり、価格交渉に応じたりする。

- 梱包・発送作業:商品が破損しないように丁寧に梱包材で包み、段ボールや封筒に入れる。コンビニや郵便局、宅配便の営業所に持ち込んで発送手続きを行う。

- リユースショップを利用する場合:

- 持ち込み:商品を店舗まで自分で運ぶ必要がある。大型の家具や家電の場合は、車が必要になったり、一人では運べなかったりすることもある。

- 査定の待ち時間:店舗の混雑状況によっては、査定が終わるまで長時間待たされることがある。

- 買取不可の場合:値段が付かなかった商品は、再び持ち帰らなければならない場合がある(店舗によっては無料で引き取ってくれることもあります)。

これらの手間を「面倒くさい」と感じてしまい、リユースをためらう人も少なくありません。特に、忙しい毎日を送る中で、出品や梱包の時間を確保するのは難しいと感じるかもしれません。

対策としては、自分のライフスタイルや売るモノの量、種類に合わせて、最も負担の少ない方法を選ぶことが重要です。

- 時間に余裕があり、少しでも高く売りたいならフリマアプリ。

- 手間をかけず、一度に多くのものを処分したいならリユースショップの店頭買取。

- 家から一歩も出ずに売りたい、重いものを売りたいなら宅配買取や出張買取サービス。

このように、様々なサービスを上手く使い分けることで、リユースの手間を軽減することが可能です。

品質や安全性が保証されないことがある

リユース品、つまり中古品を購入する側にとってのデメリットは、品質や安全性に関するリスクです。新品とは異なり、一度誰かが使用したものであるため、いくつかの注意点があります。

- 傷、汚れ、劣化:中古品である以上、多少の傷や汚れ、使用感があるのは当然です。写真や商品説明だけでは分かりにくい細かなダメージがある可能性も考慮する必要があります。衣類であれば、目立たないシミやほつれ、生地のへたりなどがあるかもしれません。

- 機能・性能の問題:特に中古の家電製品や電子機器の場合、外見はきれいでも、内部の部品が劣化していて、購入後すぐに故障してしまうリスクがあります。バッテリーの持ちが悪くなっていたり、特定の機能が使えなかったりすることも考えられます。

- 保証とサポートの欠如:新品であれば通常付いているメーカー保証は、中古品の場合は期間が切れていることがほとんどです。そのため、故障した際の修理費用は自己負担となります。リユースショップによっては独自の保証期間を設けている場合もありますが、メーカー保証ほど手厚くないのが一般的です。

- 安全性や衛生面の問題:ベビー用品や調理器具、直接肌に触れるものなどは、衛生状態が気になるかもしれません。また、古い規格の電気製品などは、現在の安全基準を満たしていない可能性もゼロではありません。

- 個人間取引のトラブル:フリマアプリなど個人間で取引する場合、「説明文と全く違う商品が届いた」「偽物のブランド品だった」「すぐに壊れた」といったトラブルが発生するリスクも伴います。

これらのリスクを完全に避けることは難しいですが、以下のような対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることができます。

- 信頼できる販売者から購入する:リユースショップであれば、専門のスタッフが検品やクリーニング、動作確認を行っている店舗を選びましょう。フリマアプリであれば、過去の取引実績や購入者からの評価(レビュー)を必ず確認し、評価の高い出品者から購入することが重要です。

- 商品の状態を徹底的に確認する:店舗であれば、実際に商品を手に取って隅々までチェックしましょう。ネットで購入する場合は、掲載されている写真を拡大して細部を確認し、説明文を熟読します。不明な点があれば、購入前に必ず出品者に質問して解消しておきましょう。

- 保証の有無を確認する:特に高価な家電などを購入する際は、ショップ独自の保証が付いているかどうか、期間や内容を確認することが大切です。

- 相場を把握しておく:購入しようとしている商品の新品価格や中古市場での相場を事前に調べておくと、不当に高い価格で購入してしまうのを防げます。

リユースは賢い選択ですが、こうしたデメリットやリスクも理解した上で、自己責任で判断するという姿勢が求められます。

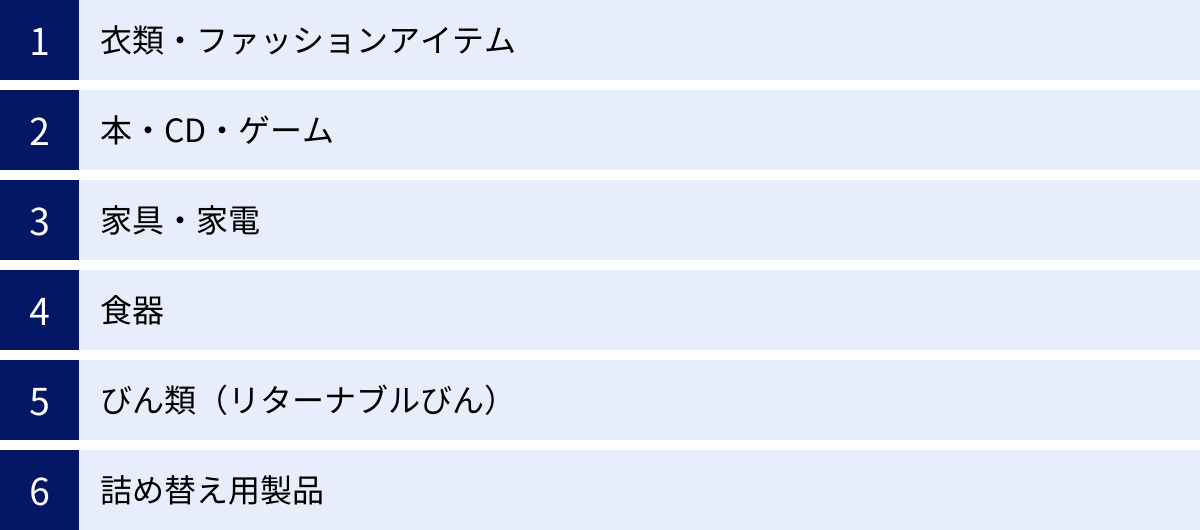

【品目別】身近なリユースの具体例

リユースは、私たちの日常生活のあらゆる場面に存在します。ここでは、品目別に身近なリユースの具体例を挙げて、どのようにモノが循環しているのかを見ていきましょう。

衣類・ファッションアイテム

衣類は、個人間でのリユースが最も活発な品目の一つです。

- おさがり:子供服や学生服などを、兄弟姉妹や親戚、友人の間で譲り合う伝統的なリユースです。

- フリマアプリ・リユースショップ:着なくなった服や使わなくなったバッグ、靴などを売買します。流行のデザインや人気ブランドのものは、高値で取引されることもあります。

- リメイク:着古したTシャツを雑巾にする、ジーンズをバッグや小物に作り変えるといった、元の用途とは違う形で再利用することも広義のリユースと言えます。

- レンタルサービス:結婚式やパーティーで着るドレス、着物などは、購入する代わりにレンタルサービスを利用することで、多くの人が一つのアイテムを共有して使うことができます。

本・CD・ゲーム

書籍やエンタメ関連商品は、リユース市場が非常に成熟している分野です。

- 古本屋・専門リユースショップ:読み終えた本や漫画、聴かなくなったCD、遊び終えたゲームソフトなどを売買する場所として古くから親しまれています。

- フリマアプリ・ネットオークション:絶版になった希少な本や、コレクターズアイテムなどが、価値を理解する人の間で取引されています。

- 図書館の利用:図書館で本を借りる行為も、一冊の本を不特定多数の人が繰り返し読むという点で、優れたリユースのシステムです。

- デジタルコンテンツの共有:友人同士で電子書籍のアカウントを共有したり、ゲームソフトの貸し借りをしたりすることも、物理的なモノを伴わない現代的なリユースの形です。

家具・家電

大型で高価なことが多い家具や家電も、リユースの対象として人気があります。

- 総合リユースショップ:冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ソファ、テーブルなど、様々な中古の家具・家電が販売されています。新生活を始める学生や社会人にとって、初期費用を抑えるための強い味方です。

- 地域コミュニティサービス:引越しなどで不要になった大型家具を、「無料で譲ります」といった形で近所の人に譲渡する際に活用されます。配送の手間や費用を削減できるメリットがあります。

- 修理:故障した家電をメーカーや専門業者に依頼して修理し、長く使い続けることは、最も基本的なリユースの実践です。

- 家電レンタル・リース:単身赴任や学生の一人暮らしなど、期間限定で必要な家電をレンタルするサービスも普及しています。

食器

不要になった食器も、様々な形でリユースされています。

- リユースショップ:ブランド食器や未使用の贈答品などは、中古品として買い取ってもらえることがあります。

- フリーマーケット・バザー:地域のイベントなどで、家庭で不要になった食器を安価で販売します。

- 寄付:NPOや支援団体を通じて、食器を必要としている施設や人々に寄付するという方法もあります。

- 別の用途で活用:欠けてしまったお皿を、植木鉢の受け皿や、アクセサリー置きとして使うなど、アイデア次第で新たな役割を与えることができます。

びん類(リターナブルびん)

リターナブルびんは、事業者と消費者が協力して行う、仕組み化されたリユースの代表例です。

- 対象となるびん:ビールびん、一升びん(日本酒や醤油)、牛乳びん、一部の飲料びん(ラムネなど)が代表的です。これらのびんは、何度も繰り返し使えるように頑丈に作られています。

- 仕組み:消費者が中身を使い終わった後、販売店(酒屋など)にびんを返却します。その際、保証金(デポジット)が返金されることがあります。回収されたびんは、洗浄・殺菌工場に運ばれ、厳しく検査された後、再び中身が詰められて商品として市場に流通します。

- 環境効果:リターナブルびんは、平均して8回以上繰り返し使われると言われており、新しいびんを作るのに比べてCO2排出量を大幅に削減できます。

詰め替え用製品

シャンプーやコンディショナー、液体洗剤、ハンドソープなどで広く普及している詰め替え用(リフィル)製品も、リユースの考え方に基づいています。

- 容器のリユース:本体のプラスチック容器を捨てずに、中身だけを補充して繰り返し使う行為は、容器の「リユース」にあたります。

- ごみの削減(リデュース):同時に、詰め替え用パッケージは本体容器に比べてプラスチックの使用量が少ないため、ごみの量を減らす「リデュース」にも貢献しています。

このように、私たちの身の回りには、意識しているかどうかにかかわらず、多種多様なリユースが存在しているのです。

個人でできるリユースの方法5選

リユースを始めたいと思っても、「何から手をつければいいかわからない」という方もいるかもしれません。ここでは、個人が今日からでも実践できる、代表的なリユースの方法を5つご紹介します。

① フリマアプリ・ネットオークションを利用する

現代において最も手軽でポピュラーなリユースの方法が、フリマアプリやネットオークションの活用です。スマートフォンさえあれば、誰でも簡単に出品者・購入者になることができます。

- メリット:

- 手軽さ:自宅にいながら出品から発送手続きまで完結できます。

- 価格設定の自由度:自分で販売価格を決められるため、リユースショップより高く売れる可能性があります。ニッチな商品や希少品でも、価値のわかる買い手を見つけやすいです。

- 幅広い利用者層:多くの人が利用しているため、多種多様な商品が売買されており、売りたいものも買いたいものも見つけやすいです。

- デメリット・注意点:

- 手間がかかる:商品の撮影、説明文の作成、購入者とのやり取り、梱包、発送といった一連の作業をすべて自分で行う必要があります。

- トラブルのリスク:個人間の取引であるため、「支払いがされない」「商品が届かない」「説明と違うものが届いた」といったトラブルが発生する可能性があります。匿名配送サービスや運営のサポート体制が整ったアプリを選ぶと安心です。

- 向いている人:少し手間がかかっても高く売りたい人、自分のペースで取引を進めたい人、特定の趣味のアイテムなどを売りたい人におすすめです。

② リユースショップ(リサイクルショップ)に売る

昔ながらの方法ですが、今もなお多くの人に利用されているのが、リユースショップ(一般的にリサイクルショップと呼ばれることが多い)への売却です。

- メリット:

- 即時性:店舗に持ち込めば、その場で査定・現金化してもらえます。すぐにお金が必要な場合に便利です。

- 手軽さ:出品や梱包の手間が一切かかりません。引越しや大掃除で出た大量の不要品を一度に処分したい場合に非常に効率的です。

- 多様な買取方法:店頭への持ち込みだけでなく、自宅まで査定・買取に来てくれる「出張買取」や、段ボールに詰めて送るだけの「宅配買取」など、ライフスタイルに合わせて選べます。

- デメリット・注意点:

- 買取価格:店舗の運営コストや在庫リスクがあるため、フリマアプリに比べて買取価格は低くなる傾向があります。

- 買取不可の場合:商品の状態や需要によっては、値段が付かずに買い取ってもらえないこともあります。

- 向いている人:手間をかけずにスピーディーに不要品を処分したい人、一度にたくさんのモノを売りたい人におすすめです。

③ レンタル・シェアリングサービスを活用する

モノを「所有」するのではなく、「共有」して利用するレンタルやシェアリングサービスも、リユースの新しい形です。一つの製品を多くの人で繰り返し使うことで、社会全体のモノの総量を減らし、資源の有効活用につながります。

- 具体例:

- ファッション:結婚式用のドレスやブランドバッグのレンタル

- レジャー・イベント:キャンプ用品、スキー・スノーボード用品、ベビー用品のレンタル

- DIY・工具:高圧洗浄機や電動ドリルなど、たまにしか使わない工具のシェアリング

- 移動手段:カーシェアリング、シェアサイクル

- メリット:

- 費用の節約:購入するよりもはるかに安い費用で、必要な期間だけ利用できます。

- 保管場所が不要:利用後は返却するため、自宅にモノが増えません。

- メンテナンス不要:用具のメンテナンスや管理は事業者が行ってくれるため、常に良い状態で利用できます。

- 向いている人:使用頻度が低いモノ、一時的にしか必要ないモノがある人、収納スペースを節約したい人、「所有」にこだわらないライフスタイルの人におすすめです。

④ 友人・知人や地域のコミュニティで譲る

最もシンプルで温かみのあるリユースが、身近な人との譲り合いです。

- メリット:

- 手軽で無料:金銭のやり取りが発生しない場合が多く、梱包や発送の手間も最小限で済みます。

- 安心感:顔見知りの相手なので、トラブルの心配がほとんどありません。商品の状態も直接確認してもらえます。

- 喜ばれる実感:自分の不要品が、知っている誰かの役に立っていることを直接感じられ、満足度が高いです。

- 具体例:

- 親戚や友人間での子供服やマタニティ用品の「おさがり」

- 職場の同僚との本の貸し借りや交換

- SNSの地域グループやオフラインのサークル活動での情報交換

- 向いている人:まだ使えるけれど売るほどではないモノ、送料がかさむモノ(大型の絵本など)を持っている人、身近な人とのコミュニケーションを大切にしたい人におすすめです。

⑤ 自治体のリユース制度を利用する

多くの地方自治体が、ごみ減量と資源の有効活用のために、住民向けのリユース推進活動を行っています。

- 具体例:

- リユースプラットフォームとの連携:株式会社ジモティーなどと協定を結び、住民が不要品情報を手軽に投稿・閲覧できるプラットフォームを提供している自治体が増えています。(参照:株式会社ジモティー 公式サイト)

- リユース品展示・提供:粗大ごみとして出されたものの中から、まだ使える家具などを修理・清掃し、希望する住民に抽選や安価で提供する「リユース拠点」を運営している場合があります。

- リユースイベントの開催:フリーマーケットや交換会などを主催・後援し、住民同士のリユース活動を促進しています。

- メリット:

- 信頼性:自治体が関与しているため、安心して利用できます。

- 地域貢献:地域のごみ減量に直接貢献できます。

- 探し方:お住まいの「自治体名+リユース」「自治体名+不要品」などのキーワードで検索すると、関連情報を見つけることができます。自治体の広報誌やウェブサイトも確認してみましょう。

これらの方法を、自分のライフスタイルや手放したいモノの特性に合わせて賢く使い分けることが、無理なく楽しくリユースを続けるコツです。

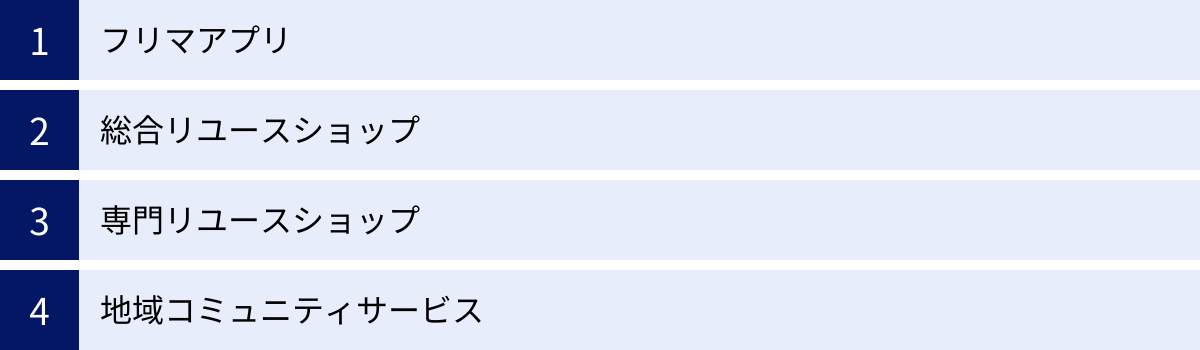

代表的なリユース関連サービス

個人がリユースを実践する上で、便利なサービスが数多く存在します。ここでは、代表的なリユース関連サービスをカテゴリ別に紹介します。これらのサービスを理解し、目的に合わせて活用することで、リユースはより身近で簡単なものになります。

※各サービスの情報は、本記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

フリマアプリ

フリマアプリは、個人間(CtoC)で手軽にモノを売買できるプラットフォームです。スマートフォン一つで完結する手軽さから、リユース市場の拡大を牽引しています。

メルカリ

日本最大級のフリマアプリとして、圧倒的な知名度と利用者数を誇ります。ファッション、ホビー、家電、本、ハンドメイド品まで、ありとあらゆるジャンルの商品が出品されており、「探しているものが見つかりやすい」「出品したものが売れやすい」のが特徴です。

- 特徴:

- 匿名配送:「らくらくメルカリ便」「ゆうゆうメルカリ便」を使えば、出品者・購入者がお互いの氏名や住所を知られることなく取引できます。

- 充実したサポート体制:取引でトラブルが発生した際に、メルカリ事務局が間に入って対応してくれるため、安心して利用できます。

- 幅広い決済方法:クレジットカード、コンビニ払い、キャリア決済、メルペイなど多様な支払い方法に対応しています。

(参照:株式会社メルカリ 公式サイト)

PayPayフリマ

キャッシュレス決済サービス「PayPay」が運営するフリマアプリです。PayPayとの連携を強みとしています。

- 特徴:

- PayPayとの連携:売上金をPayPay残高にチャージして、全国のPayPay加盟店での支払いに利用できます。手数料無料でチャージできるのが魅力です。

- 販売手数料:業界最安水準の販売手数料を掲げていることが多く、出品者にとってのメリットが大きいです。(※手数料は変動する可能性があるため要確認)

- 価格の相談機能:購入希望者がワンタップで値下げ交渉を行える機能があり、スムーズな価格調整が可能です。

(参照:PayPayフリマ 公式サイト)

総合リユースショップ

衣類、家具、家電、雑貨、ホビー用品など、幅広いジャンルの商品を一手に扱うリユースショップです。全国にチェーン展開している大手企業が多く、身近な存在となっています。

セカンドストリート

衣料品を中心に、家具、家電、楽器、アウトドア用品まで、生活に関わるあらゆるアイテムを取り扱う総合リユースショップです。全国に800店舗以上を展開しており、利用しやすいのが特徴です。

- 特徴:

- 幅広い取扱ジャンル:一つの店舗で様々なジャンルの商品を売買できます。

- オンラインストア:全国の店舗の在庫をオンラインで購入することができ、品揃えが豊富です。

- 買取方法:店頭買取、Web(宅配)買取、出張買取に対応しており、ニーズに合わせて選べます。

(参照:株式会社ゲオホールディングス セカンドストリート公式サイト)

トレジャーファクトリー

家具・家電、ブランド品、洋服、雑貨などを中心に、様々なジャンルの買取・販売を行う総合リユースショップです。関東圏を中心に全国展開しています。

- 特徴:

- 引越&買取サービス:引越しと不用品の買取を一度に依頼できるユニークなサービスを展開しており、引越し時の手間を大幅に削減できます。

- 専門性の高い買取:ジャンルごとに専門のバイヤーが査定を行うため、適正な価格での買取が期待できます。

- オンラインストア:豊富な在庫の中から、掘り出し物を見つける楽しみがあります。

(参照:株式会社トレジャーファクトリー 公式サイト)

専門リユースショップ

特定のジャンルに特化することで、専門的な知識と豊富な品揃えを実現しているリユースショップです。価値のわかるスタッフに査定してもらいたい場合に適しています。

ブックオフ(本・ゲームなど)

「本を売るならブックオフ」のキャッチフレーズで知られる、本・CD・DVD・ゲームソフトの買取・販売における最大手です。近年は、アパレル、ブランド品、家電なども扱う大型複合店舗「BOOKOFF SUPER BAZAAR」も展開しています。

- 特徴:

- 圧倒的な知名度と店舗網:気軽に立ち寄り、不要な本などを売ることができます。

- 手軽な買取:少量からでも気軽に持ち込むことができ、その場で現金化できます。

- オンラインストア「BOOKOFF Online」:豊富な在庫から本やCDを探せるほか、宅配買取サービスも利用できます。

(参照:ブックオフグループホールディングス株式会社 公式サイト)

KOMEHYO(ブランド品)

創業75年以上の歴史を持つ、ブランド品・宝飾品・時計・カメラなどのリユースにおける老舗です。

- 特徴:

- 専門鑑定士による査定:各ジャンルに精通した専門の鑑定士(バイヤー)が、品物の価値を丁寧に見極めてくれます。

- 信頼性:長年の実績と独自の基準で偽造品の流通防止に努めており、安心して売買できます。

- メンテナンス体制:買い取った時計やジュエリーを自社の工房でメンテナンスし、品質を高めてから販売しています。

(参照:株式会社コメ兵ホールディングス KOMEHYO公式サイト)

地域コミュニティサービス

地域に特化した情報交換を通じて、住民同士のモノの譲り合い(リユース)を促進するサービスです。

ジモティー

地元で不要になったモノを「売ります・あげます」という形で、地域の人同士で直接取引できるクラシファイドサービス(情報掲示板)です。

- 特徴:

- 手数料無料:出品・成約にかかる手数料が一切ないため、気軽に利用できます。

- 直接取引:家具や家電など、配送が難しい大型のモノも、地元の人と直接会って受け渡しができます。

- 多様な情報:モノの売買だけでなく、中古車、アルバイト、不動産、イベントなど、地域に根差した多様な情報が掲載されています。多くの自治体と連携協定を結び、リユース活動を推進しています。

(参照:株式会社ジモティー 公式サイト)

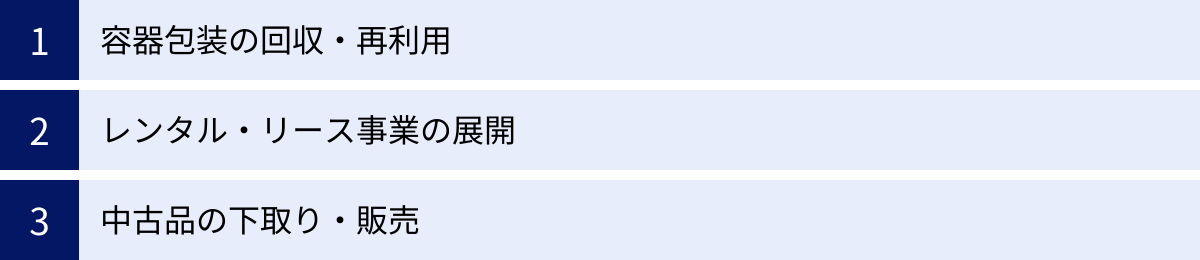

企業のリユースへの取り組み

リユースは個人の活動だけでなく、企業にとってもビジネスチャンスや社会貢献の重要な手段となっています。ここでは、企業が実践している代表的なリユースの取り組みを、一般的なシナリオとして紹介します。

容器包装の回収・再利用

古くから行われている、企業主導のリユースの代表格が、製品の容器包装を回収し、再利用する取り組みです。これは、消費者との協力を前提とした循環型システムです。

- 飲料業界の取り組み:

ビールびんや一升びんは、リターナブルびんの典型例です。飲料メーカーは、消費者が酒店などに返却した空きびんを回収し、専門の工場で洗浄・殺菌します。その後、厳格な品質検査を経て、再び中身を詰めて製品として出荷します。この仕組みにより、一本のびんが何度も繰り返し使われ、新たなびんを製造するための資源やエネルギーが大幅に削減されます。 - 化粧品・日用品業界の取り組み:

一部の化粧品メーカーや日用品メーカーでは、使用済みの化粧水ボトルやシャンプーボトルを店頭で回収するプログラムを実施しています。回収された容器は、洗浄・再充填されたり、粉砕されて新たな容器の原料として活用されたりします。これにより、プラスチックごみの削減とブランドの環境イメージ向上を両立させています。消費者は、回収に協力することでポイントが付与されるなど、インセンティブを得られる場合もあります。

これらの取り組みは、企業が製品のライフサイクル全体に責任を持つ「拡大生産者責任(EPR)」の考え方にも合致するものです。

レンタル・リース事業の展開

製品を「販売」して所有権を顧客に移すのではなく、「貸し出す」ことで所有権を企業が保持し続け、製品の利用価値を最大化するのがレンタル・リース事業です。これもまた、リユースをビジネスモデルの中核に据えた取り組みです。

- BtoC(消費者向け)事業:

カーシェアリングやファッションレンタルが代表例です。自動車メーカーやアパレル企業が、自社製品を消費者に時間や月単位で貸し出します。利用者は購入するよりも低コストで製品を試すことができ、企業側は一つの製品から継続的に収益を上げることができます。製品は定期的にメンテナンスされ、良好な状態で複数の利用者にリユースされていきます。 - BtoB(法人向け)事業:

オフィスで使われる複合機やパソコン、建設現場の重機などは、リース契約で導入されることが一般的です。企業は高額な初期投資を抑えられるメリットがあり、リース会社は契約終了後に製品を回収し、整備した上で別の企業に再リースしたり、中古品として販売したりします。これにより、製品の稼働期間を最大限に延ばし、廃棄を遅らせることができます。

中古品の下取り・販売

自社製品のブランド価値を守りつつ、循環型経済への移行を目指す取り組みとして、メーカー自身が中古品の市場に積極的に関与するケースが増えています。

- 下取りプログラム:

スマートフォンメーカーや自動車メーカー、アパレルブランドなどが、新製品の購入を条件に、顧客が使っていた古い製品を下取りするプログラムを展開しています。これにより、顧客は新製品を安く購入でき、企業は中古製品を安定的に確保できます。 - 認定中古品の販売:

下取りなどで回収した自社製品を、専門の技術者が点検・整備・クリーニングし、「認定中古品(Certified Pre-Owned)」として販売する取り組みです。新品同様の品質保証やアフターサービスを付けて販売することで、顧客は安心して中古品を購入できます。企業にとっては、中古市場をコントロールし、ブランドイメージの毀損を防ぐとともに、新たな収益源を確保できるというメリットがあります。このモデルは、製品の耐久性や品質に対する企業の自信の表れでもあります。

これらの企業の取り組みは、消費者の「環境に配DENKIいしたい」「賢く節約したい」というニーズに応えるものであり、今後のビジネスにおいてますます重要性を増していくと考えられます。

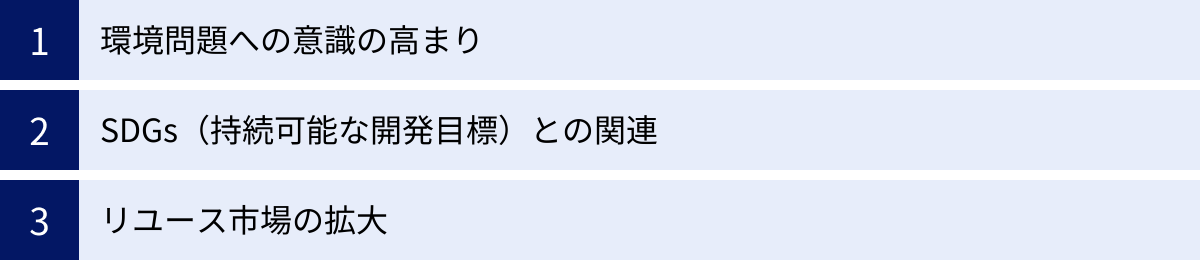

リユースが注目される背景

なぜ今、これほどまでにリユースが社会的な注目を集めているのでしょうか。その背景には、環境問題への意識の変化、国際的な目標設定、そして経済的な市場の成長という、3つの大きな潮流があります。

環境問題への意識の高まり

リユースが注目される最も根源的な理由は、地球規模での環境問題が深刻化し、人々の危機意識が高まっていることです。

- 気候変動:化石燃料の大量消費による温室効果ガスの増加は、地球温暖化を引き起こし、異常気象や海面上昇など、私たちの生活を脅かす様々な問題をもたらしています。製品の大量生産・大量消費・大量廃棄は、この気候変動を加速させる大きな要因の一つです。リユースは、製品の生産と廃棄に伴うCO2排出を削減するため、気候変動対策として有効なアクションと認識されています。

- 資源の枯渇:経済成長に伴い、石油や鉱物資源などの天然資源の消費は増え続けています。これらの資源は有限であり、このままのペースで使い続ければ、いずれ枯渇してしまいます。リユースは、今あるモノを長く使うことで、未来の世代が使うべき資源を守ることにつながります。

- 廃棄物問題:前述の通り、ごみの最終処分場の容量は限界に近づいています。また、不法投棄されたプラスチックごみが河川を通じて海に流れ込み、生態系に深刻なダメージを与える「海洋プラスチック問題」も、世界的な課題となっています。リユースは、ごみの発生そのものを抑制するため、これらの廃棄物問題に対する直接的な解決策となります。

こうした問題がメディアで広く報じられるようになり、多くの消費者が自らの消費行動を見直し、「環境に優しい選択をしたい」と考えるようになりました。この消費者意識の変化が、リユースという行動を力強く後押ししているのです。

SDGs(持続可能な開発目標)との関連

2015年に国連で採択された「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」も、リユースへの注目度を高める大きな要因となっています。SDGsは、2030年までに達成すべき17の国際目標を掲げており、環境、社会、経済の三側面から持続可能な世界を目指すものです。

リユースは、このSDGsの複数の目標達成に貢献します。特に深く関連するのが、目標12「つくる責任 つかう責任」です。

この目標は、持続可能な消費と生産のパターンを確保することを目指しており、「2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用(リデュース、リユース、リサイクル)により、廃棄物の発生を大幅に削減する」という具体的なターゲット(12.5)が設定されています。リユースは、このターゲットを達成するための中心的なアクションとして位置づけられています。

さらに、リユースは他の目標にも間接的に貢献します。

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」:ごみの減量による、衛生的で持続可能な都市環境の実現。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」:CO2排出削減による、気候変動の緩和。

- 目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」:廃棄物の削減による、海洋・陸上生態系の汚染防止。

このように、リユースがSDGsという世界共通の目標達成に不可欠な要素であることが広く認識されたことで、政府、企業、そして市民一人ひとりが取り組むべき重要な課題として、その存在感を増しています。

リユース市場の拡大

環境意識や社会的な要請だけでなく、経済的な側面、つまりリユース市場そのものの成長も、注目を集める大きな理由です。

総合情報メディア「リサイクル通信」の調査によると、2022年のリユース市場規模(中古品小売市場)は、前年比7.4%増の2兆8,913億円に達し、2009年の調査開始以来、13年連続で成長を続けています。さらに、2025年には3.5兆円規模にまで拡大すると予測されています。(参照:リサイクル通信)

この市場拡大の背景には、いくつかの要因があります。

- フリマアプリの普及:メルカリをはじめとするフリマアプリの登場により、個人が簡単かつ安全に不要品を売買できるようになりました。これにより、これまで家庭に眠っていた潜在的な中古品(かくれ資産)が市場に大量に流れ込み、市場全体の活性化を促しました。

- 中古品への抵抗感の低下:特に若い世代を中心に、中古品を購入・利用することへの心理的な抵抗感が薄れています。節約志向や、環境問題への関心の高さから、「賢い消費」「サステナブルな選択」として、リユースがポジティブに受け入れられるようになっています。

- 企業の積極的な参入:リユース市場の成長性に着目し、大手企業やスタートアップが次々と新しいサービスやビジネスモデルで参入しています。これにより、サービスの質が向上し、消費者の利便性が高まるという好循環が生まれています。

このように、リユースはもはや単なる環境活動ではなく、大きな経済効果を生む成長産業として認識されています。このビジネスとしての魅力が、さらなる技術革新やサービスの多様化を促し、リユースへの注目を一層高めているのです。

まとめ

本記事では、「リユース」をテーマに、その基本的な意味から、リサイクルやリデュースとの違い、メリット・デメリット、そして具体的な実践方法までを幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- リユースとは、製品を廃棄せず、そのままの形で繰り返し使うことです。モノの寿命を延ばし、廃棄物の発生を根本から抑制する重要な取り組みです。

- リユースは、製品を資源に戻す「リサイクル」や、ごみの発生自体を減らす「リデュース」とは区別されます。環境負荷の観点からは、リデュース → リユース → リサイクルの順で優先して取り組むことが推奨されます。

- リユースには、「環境負荷の軽減」「ごみの減量」「費用の節約」「不要品をお金に換える」といった、環境・社会・個人にとって多くのメリットがあります。

- 一方で、「手間がかかる」「品質が保証されない」といったデメリットも存在しますが、サービスの選択や事前の確認によってリスクを軽減できます。

- 個人ができるリユースの方法は、フリマアプリの利用からリユースショップへの売却、レンタルサービスの活用、自治体の制度利用まで多岐にわたります。

かつては「お古」や「中古」といった言葉で表現され、一部の人々の間で行われていたリユースは、今や環境問題やSDGsへの関心の高まり、そして活発なリユース市場の成長を背景に、社会全体の大きな潮流となっています。

リユースは、持続可能な社会を実現するために、私たち一人ひとりが日常生活の中で気軽に、そして効果的に貢献できるアクションです。それは、地球の資源を守り、未来の世代への責任を果たすための、賢明で思いやりのある選択と言えるでしょう。

まずは、ご自身の身の回りを見渡し、もう使わないけれど、まだ誰かの役に立ちそうなモノがないか探してみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、より良い未来を創造する大きな力となります。