近年、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルへの関心が高まる中、ごみ問題、特にプラスチックごみの処理方法が世界的な課題となっています。スーパーやコンビニで当たり前のように使われている食品トレーやお弁当の容器、お菓子の袋など、私たちの生活はプラスチックなしでは成り立ちません。しかし、その一方で、使用済みのプラスチックが環境に与える影響は深刻です。

こうした背景から「リサイクル」の重要性が叫ばれていますが、実はリサイクルにはいくつかの種類があることをご存知でしょうか。ペットボトルが新しいペットボトルに生まれ変わるような「マテリアルリサイクル」はよく知られていますが、それだけでは処理しきれない多くのプラスチックごみが存在します。

そこで注目されるのが、本記事のテーマである「サーマルリサイクル」です。サーマルリサイクルとは、廃棄物を燃やす際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水供給などに利用するリサイクル手法です。日本では、プラスチックごみ処理の主流な方法として広く採用されています。

しかし、このサーマルリサイクルについては、「本当にリサイクルと呼べるのか?」「環境に優しいとは言えないのではないか?」といった様々な意見や議論があります。

この記事では、サーマルリサイクルの基本的な仕組みから、日本の現状、メリット・デメリット、そして他のリサイクル方法との違いまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。また、SDGsとの関連性や、持続可能な社会に向けた企業の取り組みにも触れていきます。

この記事を最後まで読めば、サーマルリサイクルが私たちの社会でどのような役割を果たし、どのような課題を抱えているのかを深く理解できるでしょう。環境問題を自分ごととして捉え、今後のライフスタイルを考える上での一助となれば幸いです。

目次

サーマルリサイクルとは

まず、サーマルリサイクルの基本的な概念と仕組みについて詳しく見ていきましょう。「リサイクル」と聞くと、多くの人が「古いものを原料にして新しいものを作り出す」というイメージを持つかもしれません。しかし、サーマルリサイクルは、そのイメージとは少し異なります。

サーマルリサイクルの仕組み

サーマルリサイクルとは、廃棄物を焼却する際に発生する「熱エネルギー」を回収し、発電や熱源として有効活用することを指します。英語では「Thermal Recycle」または「Energy Recovery」と呼ばれます。物質(マテリアル)そのものを再利用するのではなく、燃焼時のエネルギーを資源として捉え、再利用する点が最大の特徴です。

その仕組みは、主に以下のステップで構成されています。

- 廃棄物の収集と焼却施設への搬入:

家庭や事業所から排出された可燃ごみ(主に廃プラスチックや古紙)が収集され、高性能なごみ焼却施設に運ばれます。 - 焼却炉での燃焼:

運ばれたごみは、焼却炉で高温燃焼されます。現在の日本の焼却施設は、ダイオキシンなどの有害物質の発生を抑制するため、800℃以上の高温で安定的に燃焼させる技術が確立されています。 - 熱エネルギーの回収:

燃焼によって発生した高温の排ガスは、ボイラーに送られます。このボイラー内で水を加熱し、高温・高圧の蒸気を発生させます。この「熱を蒸気に変換する」プロセスが、エネルギー回収の心臓部です。 - エネルギーとしての利用:

生成された蒸気は、主に二つの方法で利用されます。- 発電(廃棄物発電): 蒸気を使ってタービンを回転させ、発電機を動かして電気を作ります。作られた電気は、焼却施設内で使用されるほか、余剰分は電力会社に売電され、地域の電力供給の一部を担います。

- 熱供給: 発電後の蒸気や、ボイラーで加熱したお湯を、近隣の公共施設(温水プール、老人福祉センターなど)や地域冷暖房システムへ供給します。これにより、化石燃料を燃やして熱を供給する必要がなくなり、エネルギーの有効活用が図られます。

また、ごみを直接燃やすだけでなく、一度加工してから燃料として利用する方法もサーマルリサイクルの一環です。代表的なものにRDF(Refuse Derived Fuel:ごみ固形化燃料)やRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel:廃プラスチック・古紙固形燃料)があります。これらは、可燃ごみを破砕・乾燥・圧縮して固形燃料にしたもので、石炭の代替燃料として製紙工場やセメント工場などで利用されます。運搬や貯蔵がしやすく、カロリーが安定しているという利点があります。

このように、サーマルリサイクルは、単にごみを燃やして処分する「単純焼却」とは異なり、廃棄物をエネルギー資源として積極的に活用するという思想に基づいた手法なのです。

サーマルリサイクルの対象となるごみ

では、どのようなごみがサーマルリサイクルの対象となるのでしょうか。理論上は「燃えるごみ」全般が対象になりえますが、特に主な対象となっているのは、他のリサイクル方法では処理が難しい「廃プラスチック」と一部の「古紙」です。

なぜなら、プラスチックは石油から作られており、非常に高い発熱量を持つため、効率的なエネルギー回収に適しているからです。しかし、すべてのプラスチックがサーマルリサイクルに回されるわけではありません。むしろ、他のリサイクルが困難なものが、最終的にサーマルリサイクルの受け皿となっているのが実情です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 汚れが付着したプラスチック:

マヨネーズやケチャップの容器、油のついた食品トレー、中身が残ったシャンプーのボトルなど、洗浄が不十分なプラスチックはマテリアルリサイクルに適しません。洗浄には大量の水とエネルギー、コストがかかるため、そのまま燃やしてエネルギーを回収する方が効率的と判断される場合があります。 - 複合素材のプラスチック:

ポテトチップスの袋やレトルト食品のパウチなど、複数の素材(プラスチック、アルミニウムなど)が貼り合わさった製品は、素材ごとに分離することが極めて困難です。そのため、マテリアルリサイクルはできず、サーマルリサイクルの対象となります。 - 素材の特定が困難・分別が難しいプラスチック:

文房具やおもちゃなど、多種多様なプラスチックが組み合わさってできている製品は、素材ごとの正確な分別が難しく、リサイクルの品質を保てません。 - リサイクルに適さない古紙:

シュレッダーで細かく裁断された紙、においや汚れのついた紙、写真、感熱紙、防水加工された紙(紙コップなど)は、製紙原料としてのリサイクル(マテリアルリサイクル)が困難です。これらの古紙も、プラスチックと同様に焼却され、エネルギー回収の対象となります。

このように、サーマルリサイクルは、マテリアルリサイクルの「漏れ」を拾い上げる、いわばセーフティネットのような役割を担っています。分別が徹底され、きれいに洗浄された一部の優等生的な廃棄物だけでなく、私たちの日常生活から排出される多種多様で複雑な廃棄物を、捨てるのではなく「資源」として活用するための現実的な選択肢となっているのです。

日本のサーマルリサイクルの現状

サーマルリサイクルの基本的な仕組みを理解したところで、次に日本の現状に目を向けてみましょう。日本は世界的に見ても、サーマルリサイクルを非常に積極的に活用している国の一つです。その実態を、具体的なデータと共に掘り下げていきます。

プラスチックの有効利用率

環境問題に関する議論では、「リサイクル率」という言葉がよく使われます。日本では、プラスチックごみのリサイクル状況を示す指標として「有効利用率」という言葉が用いられます。

プラスチック循環利用協会が発表した「2022年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」によると、2022年における日本の廃プラスチックの有効利用率は87%に達しています。

(参照:プラスチック循環利用協会「2022年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」)

この「87%」という数字だけを見ると、日本のプラスチックリサイクルは非常に高い水準にあるように見えます。しかし、重要なのはその内訳です。この「有効利用率」は、以下の3つのリサイクル方法の合計値で構成されています。

- マテリアルリサイクル: 廃プラスチックを原料として、再びプラスチック製品を作ること。

- ケミカルリサイクル: 廃プラスチックを化学的に分解し、化学原料に戻して再利用すること。

- サーマルリサイクル(エネルギー回収): 廃プラスチックを燃やして熱エネルギーとして利用すること。

つまり、日本の「有効利用率」には、サーマルリサイクルが大きな割合で含まれているのです。この点を理解しないまま数字だけを見てしまうと、日本のリサイクルの実態を見誤る可能性があります。次に、この内訳を詳しく見ていきましょう。

リサイクル方法の内訳と海外との比較

同じくプラスチック循環利用協会の2022年のデータによると、有効利用率87%の内訳は以下のようになっています。

| リサイクル方法 | 割合 | 概要 |

|---|---|---|

| マテリアルリサイクル | 20% | プラスチックを物理的に再生し、再び製品の原料とする方法。 |

| ケミカルリサイクル | 4% | プラスチックを化学的に分解し、化学原料として再生する方法。 |

| サーマルリサイクル(エネルギー回収) | 63% | プラスチックを燃焼させ、その熱を発電や熱供給に利用する方法。 |

(参照:プラスチック循環利用協会「2022年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」)

この表から分かる通り、日本のプラスチック有効利用の実に6割以上をサーマルリサイクルが占めているのが現状です。物質として資源を循環させるマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの合計は24%に留まっています。

この状況を海外、特に環境先進国とされる欧州と比較すると、その特徴はさらに際立ちます。欧州のプラスチックリサイクルの統計を発表しているPlastics Europeのデータ(2020年)を見ると、EU27カ国+ノルウェー、スイス、英国の平均では、廃プラスチック(容器包装)のうち、リサイクル(マテリアルリサイクル)が46%、エネルギー回収(サーマルリサイクル)が38%、埋め立てが16%となっています。

(参照:Plastics Europe “Plastics – the Facts 2022”)

国によって状況は異なりますが、欧州全体としては、マテリアルリサイクルを優先し、その割合を高めようとする傾向が強いことがわかります。これに対し、日本はマテリアルリサイクルの比率が低く、サーマルリサイクルに大きく依存しているという構造的な違いがあります。

では、なぜ日本ではこれほどまでにサーマルリサイクルが主流となったのでしょうか。その背景には、いくつかの日本特有の事情があります。

- 国土の制約と埋立地の不足:

四方を海に囲まれ、山地が多い日本では、廃棄物を埋め立てる最終処分場を確保することが常に大きな課題でした。そのため、廃棄物の体積を大幅に減らせる「焼却」という処理方法が古くから重視されてきました。環境省の調査によると、2021年度末時点での最終処分場の残余年数は23.5年と、依然として逼迫した状況にあります。(参照:環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度実績)について」)

この状況下で、ごみを減容化しつつ、さらにエネルギーまで回収できるサーマルリサイクルは、非常に合理的な選択肢として普及しました。 - 高性能な焼却施設の普及:

日本では、ダイオキシン問題などを契機に、1990年代後半からごみ焼却施設の高性能化が国を挙げて進められました。その結果、安全性が高く、かつ発電効率の良い焼却施設が全国に整備されました。この高度なインフラが、サーマルリサイクルを支える基盤となっているのです。 - 分別の複雑さとコスト:

質の高いマテリアルリサイクルを行うには、市民による徹底した分別と、排出後の洗浄・選別が必要です。しかし、多種多様なプラスチック製品が存在する中で、それを完璧に行うことは容易ではありません。サーマルリサイクルは、ある程度混合された状態のプラスチックごみも受け入れられるため、社会全体として見た場合のコストや手間を抑制できるという側面もあります。

これらの理由から、日本はサーマルリサイクルに大きく依存する形でプラスチックごみ問題に対応してきたのです。これは、日本の地理的・社会的条件から生まれた現実的な解決策であったと言えるでしょう。しかし、その一方で、後述するような様々な問題点も指摘されており、今まさにこの「サーマルリサイクル中心」の構造からの転換が求められています。

サーマルリサイクルのメリット

日本のプラスチック処理の根幹を支えているサーマルリサイクルには、多くの課題が指摘される一方で、私たちの社会にとって重要なメリットも存在します。ここでは、その主な利点を2つ挙げて詳しく解説します。

汚れや分別の難しいプラスチックも資源にできる

サーマルリサイクルの最大のメリットは、マテリアルリサイクルでは扱うことが難しい、いわば「リサイクルの優等生」ではないプラスチックごみを、エネルギー資源として有効活用できる点にあります。

マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを溶かして再びプラスチック製品の原料(ペレットなど)にする方法です。この方法で高品質な再生原料を作るためには、元の廃プラスチックが「単一の素材」で、かつ「きれいに洗浄されている」ことが非常に重要になります。

しかし、私たちの周りにあるプラスチック製品の多くは、この条件を満たしていません。

- 汚れの問題: 例えば、納豆の容器やカップ麺のスープの袋、油で汚れた惣菜のトレーなどは、家庭で完全に洗浄するのは困難です。仮にこれらをリサイクル工場で洗浄するとなると、大量の水とエネルギー、そして洗浄剤が必要となり、環境負荷やコストが逆に増大してしまう可能性があります。

- 分別の問題: お菓子の袋やシャンプーの詰め替えパウチのように、複数の素材が薄い層になって貼り合わされている「複合素材」は、物理的に分離することができません。また、ボールペンや小型のおもちゃのように、異なる種類のプラスチックや金属部品が組み合わさっている製品も、素材ごとに分別するのは現実的ではありません。

これらの「厄介者」とも言えるプラスチックごみは、マテリアルリサイクルのルートには乗せられません。そうなると、かつては単純に焼却して灰にするか、埋め立てるしかありませんでした。これは、貴重な石油から作られたプラスチックが持つ潜在的なエネルギーを、全く利用せずに捨ててしまうことを意味します。

ここでサーマルリサイクルが重要な役割を果たします。サーマルリサイクルは、ごみを燃やすことを前提としているため、多少の汚れや素材の混合は問題になりません。むしろ、石油由来のプラスチックは発熱量が高いため、効率的な発電に貢献します。

このように、サーマルリサイクルは、マテリアルリサイクルの基準から漏れてしまう多種多様なプラスチックごみの受け皿となり、それらを「ごみ」ではなく「エネルギー資源」として捉え直すことを可能にします。これは、廃棄物ゼロを目指すサーキュラーエコノミー(循環経済)の入り口として、また現実的な廃棄物処理の選択肢として、大きな価値を持っていると言えるでしょう。

ごみの埋め立て量を削減できる

もう一つの極めて重要なメリットは、最終処分場(埋立地)の延命に大きく貢献することです。

前述の通り、日本は国土が狭く、平地が少ないため、廃棄物を最終的に埋め立てる場所の確保が深刻な社会問題となっています。もし、ごみを焼却せずにそのまま埋め立てたとすれば、最終処分場はあっという間に満杯になってしまうでしょう。

ごみを焼却処理すると、その体積を劇的に減らすことができます。一般的に、焼却によってごみの体積は約1/20から1/40にまで減容化されると言われています。これにより、埋め立てなければならない焼却灰の量を大幅に削減でき、最終処分場をより長期間にわたって使用し続けることができます。

サーマルリサイクルは、この「焼却による減容化」という基本的なメリットに加えて、「エネルギー回収」という付加価値をもたらします。つまり、ごみをただ燃やして減らすだけでなく、その過程で電気や熱といった社会に役立つエネルギーを生み出すことで、一石二鳥の効果を得られるのです。

特に人口が密集する大都市圏では、日々大量のごみが発生します。これらのごみを効率的に処理し、都市の衛生環境を維持しつつ、埋立地の負担を軽減するという点で、発電設備を備えた高性能な焼却施設、すなわちサーマルリサイクルのインフラは不可欠な存在となっています。

もしサーマルリサイクルという選択肢がなければ、リサイクルできないプラスチックごみの多くは埋め立てに回らざるを得ず、日本の最終処分場はさらに早いスピードで逼迫していたことは間違いありません。持続可能な廃棄物管理システムを構築する上で、サーマルリサイクルが果たしてきた役割は非常に大きいと言えるでしょう。

サーマルリサイクルの問題点・デメリット

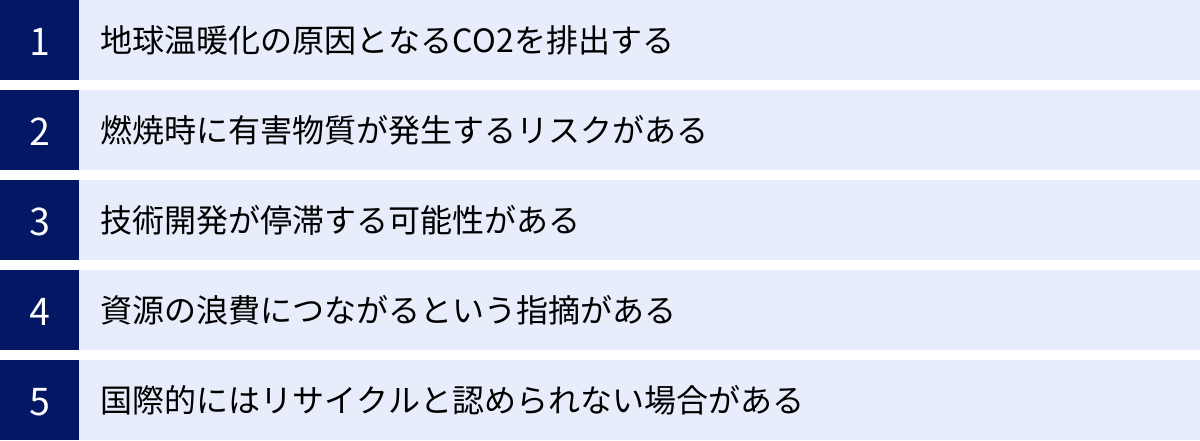

サーマルリサイクルは、廃棄物処理における現実的な解決策として多くのメリットがある一方で、環境負荷や資源の持続可能性といった観点から、数多くの問題点やデメリットが指摘されています。これらの課題を理解することは、今後のリサイクルのあり方を考える上で不可欠です。

地球温暖化の原因となるCO2を排出する

サーマルリサイクルの最も根本的かつ最大のデメリットは、焼却プロセスにおいて二酸化炭素(CO2)を排出することです。

現在、私たちの周りにあるプラスチックのほとんどは、石油などの化石燃料を原料として製造されています。化石燃料は、大昔の植物や動物の死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて炭素の塊となったものです。プラスチックを燃やすということは、この地中に固定されていた炭素を、CO2として大気中に放出することを意味します。

CO2は温室効果ガスの代表的なものであり、地球温暖化の主要な原因とされています。たとえ焼却時に発生する熱をエネルギーとして回収したとしても、CO2が排出されるという事実に変わりはなく、気候変動を加速させる一因となる点は否定できません。

世界が「カーボンニュートラル」や「脱炭素社会」の実現に向けて大きく舵を切る中で、化石燃料由来の資源を燃やし続けるサーマルリサイクルは、その流れに逆行する手法であるという批判は免れません。廃棄物発電を「クリーンエネルギー」と呼ぶことへの疑問の声も上がっています。

もちろん、単純焼却(エネルギー回収をしない焼却)や、ごみの輸送・埋め立てにもエネルギーは消費され、CO2は排出されます。しかし、資源を循環させるマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルと比較した場合、サーマルリサイクルのCO2排出量は多くなる傾向にあります。持続可能な社会を目指す上では、できる限り「燃やす」という選択肢を避け、他のリサイクル方法へ移行していくことが長期的な目標となります。

燃焼時に有害物質が発生するリスクがある

現代の日本のごみ焼却施設は、世界最高水準の排ガス処理技術を備えており、安全性は非常に高くなっています。しかし、廃棄物の焼却には、依然として有害物質発生のリスクが伴います。

代表的なものがダイオキシン類です。ダイオキシン類は、塩素を含む物質が低温(300℃~500℃程度)で不完全燃焼する際に発生しやすいとされています。特に、塩化ビニル樹脂(PVC)製のラップやパイプなどがごみに含まれていると、発生源となる可能性があります。

この問題に対し、現在の焼却施設では、800℃以上の高温で安定的にごみを燃焼させることや、バグフィルターなどの高度な排ガス処理設備を設置することで、ダイオキシン類の排出量を規制基準値以下に厳しく管理しています。これにより、かつて社会問題となったような高濃度のダイオキシン排出は大幅に抑制されています。

しかし、リスクが完全にゼロになったわけではありません。施設の老朽化や予期せぬトラブル、不適切な管理などがあれば、有害物質が漏れ出す可能性は否定できません。また、ダイオキシン類以外にも、焼却灰(飛灰)には鉛や水銀といった重金属類が濃縮されるため、その処理には厳重な管理(セメント固化や薬剤処理の上、特定の管理型最終処分場への埋め立て)が求められます。

このように、技術的な対策によってリスクは最小化されているものの、潜在的な危険性を内包している点は、サーマルリサイクルのデメリットの一つと言えるでしょう。

技術開発が停滞する可能性がある

サーマルリサイクルは、分別が不十分なごみや汚れたごみも受け入れられる「便利な受け皿」です。しかし、その利便性が、かえってより高度で環境負荷の低いリサイクル技術の進歩を妨げるという構造的な問題をはらんでいます。

質の高いマテリアルリサイクルや、近年注目されているケミカルリサイクルを社会に普及させるためには、多大なコストと技術開発、そして社会システム全体の変革が必要です。例えば、企業はリサイクルしやすい製品設計(単一素材化など)に投資し、自治体はより高度な選別施設を整備し、市民はより徹底した分別を行う必要があります。

しかし、「最終的には燃やしてエネルギー回収すればよい」というサーマルリサイクルという選択肢が安易に存在することで、こうした困難な課題に取り組むインセンティブが弱まってしまう可能性があります。企業や自治体から見れば、コストをかけてまで高度なリサイクルに挑戦するよりも、既存の焼却施設で処理する方が経済的・効率的に見えてしまうのです。

結果として、サーマルリサイクルへの過度な依存が、循環型社会の本来の目標である「資源の永続的な利用」に向けたイノベーションを阻害し、技術開発を停滞させてしまうというジレンマが生じます。これは「ロックイン効果」とも呼ばれ、一度定着した技術や社会システムから抜け出しにくくなる現象です。

資源の浪費につながるという指摘がある

「リサイクル」という言葉には、「資源を繰り返し大切に使う」というニュアンスが含まれています。しかし、サーマルリサイクルはこの点で大きな問題を抱えています。

サーマルリサイクルは、一度燃やして熱エネルギーとして利用したら、それで終わりです。元のプラスチックという物質に戻すことはできず、一回限りの利用(ワンウェイユース)に過ぎません。

プラスチックの原料である石油は、有限で貴重な化石資源です。その貴重な資源を、たった一度燃やして熱に変えてしまうことは、長期的な視点に立てば「資源の浪費」であるという厳しい指摘があります。エネルギーは回収できるものの、物質としての価値は永久に失われてしまいます。

これに対し、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルは、廃プラスチックを再び物質(マテリアルや化学原料)として蘇らせ、何度も循環利用することを目指すものです。これこそが、有限な資源を将来世代に引き継いでいく「サーキュラーエコノミー(循環経済)」の理念に合致する方法です。

サーマルリサイクルは、あくまでごみを捨てるよりはまし、というレベルの「リカバー(回収)」であり、資源を循環させる「リサイクル」とは本質的に異なると考えるべきだ、という意見は非常に根強いものがあります。

国際的にはリサイクルと認められない場合がある

日本の高い「有効利用率」は、その大半をサーマルリサイクルが占めていることを先に述べました。しかし、この日本の「常識」は、国際社会の「常識」とは異なる場合があります。

特に欧州連合(EU)などでは、リサイクルの優先順位が明確に定められており、物質として再生利用するマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが「リサイクル」と定義されています。一方、サーマルリサイクルは「エネルギー回収(Energy Recovery)」と呼ばれ、リサイクルよりも一段低い、廃棄物処理ヒエラルキー(優先順位)の中に位置づけられています。

このため、日本が「有効利用率87%」と発表しても、海外からは「日本の本当のリサイクル率(マテリアル+ケミカル)は24%に過ぎない」と見なされてしまうことがあります。この認識のギャップは、国際的な環境政策の議論において、日本の立場を不利にすることがあります。

近年、廃プラスチックの輸出入を規制するバーゼル条約の改正など、国際的なプラスチックごみ問題への対応はますます厳しくなっています。このような状況下で、国内の資源循環体制をいかに高度化していくかが問われており、サーマルリサイクルに依存した現状からの脱却は、国際的な要請でもあるのです。

他のプラスチックリサイクル方法との違い

サーマルリサイクルへの理解をさらに深めるためには、他の主要なリサイクル方法である「マテリアルリサイクル」と「ケミカルリサイクル」との違いを正確に把握することが重要です。ここでは、それぞれの特徴を比較し、本来あるべきリサイクルの優先順位について解説します。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、回収した廃プラスチックを物理的な処理(洗浄、粉砕、溶融など)によって再生原料(ペレットやフレーク)にし、それを元に新たなプラスチック製品を製造する方法です。最も直感的で分かりやすいリサイクル手法であり、「メカニカルリサイクル」とも呼ばれます。

- 具体例:

- 使用済みペットボトルから、新しいペットボトル(ボトルtoボトル)や食品トレー、衣類の繊維(フリースなど)を作る。

- 発泡スチロール製の魚箱から、プラスチック製の定規やプランターを作る。

- 自動車のバンパーから、新しいバンパーや他の自動車部品を作る。

- メリット:

- 環境負荷が比較的低い: 新たに石油からプラスチックを製造する場合に比べ、CO2排出量やエネルギー消費量を大幅に削減できます。

- 資源の直接的な循環: 物質そのものを再利用するため、資源循環の理念に最も合致しています。

- 技術の確立: 比較的古くから行われており、多くの分野で技術やサプライチェーンが確立されています。

- デメリット:

- 品質の劣化: リサイクルを繰り返すうちに、プラスチックの分子構造が壊れ、強度などの品質が低下する傾向があります(カスケードリサイクル)。そのため、元の製品と同じ用途には使えず、より品質要求の低い製品へとダウングレードされることが多くなります。

- 異物や汚れに弱い: 原料となる廃プラスチックに異物が混入していたり、汚れが付着していたりすると、再生品の品質が著しく低下します。そのため、徹底した分別と洗浄が不可欠です。

- 対象の限定: 上記の理由から、リサイクルできるのは単一素材で清浄な、一部のプラスチックに限られます。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルとは、回収した廃プラスチックを化学的なプロセスによって分子レベルまで分解し、元の原料(モノマー)や基礎化学品(合成ガス、油など)に戻してから再利用する方法です。マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルの中間に位置し、両者の課題を解決する技術として期待されています。

- 具体例:

- 廃プラスチックを分解してモノマー(プラスチックの最小単位)に戻し、それを重合させて新品と同等の品質を持つプラスチックを再生する(モノマー化)。

- 廃プラスチックを熱分解して油に戻し、製油所や化学プラントでナフサなどの原料として利用する(油化)。

- 製鉄所の高炉で、鉄鉱石を還元するためのコークス(石炭)の代替として利用する(高炉原料化)。

- メリット:

- 高品質な再生: 分子レベルまで戻すため、不純物を取り除きやすく、バージン材(新品)と遜色のない高品質なプラスチックを何度でも作り出すことができます(水平リサイクル)。

- 幅広い対象: マテリアルリサイクルが困難な複合素材のプラスチックや、汚れたプラスチックも処理することが可能です。

- 多様な出口: プラスチックだけでなく、様々な化学製品の原料として再生できる可能性があります。

- デメリット:

- 高コスト: 高度な化学反応を伴うため、大規模な設備投資が必要となり、処理コストが高くなる傾向があります。

- エネルギー消費: プロセスによっては多くのエネルギーを消費し、CO2を排出する場合があります。技術によっては、サーマルリサイクルよりもCO2排出量が多くなるケースも指摘されています。

- 発展途上の技術: 多くの技術はまだ実証段階や商業化の初期段階にあり、社会全体への本格的な普及には時間がかかります。

3つのリサイクル方法における優先順位

ここまで見てきた3つのリサイクル方法(マテリアル、ケミカル、サーマル)は、それぞれに一長一短があり、補完しあう関係にあります。しかし、環境負荷の低減と資源の持続可能性という観点からは、明確な優先順位が存在します。

一般的に、国際社会や日本の法律(プラスチック資源循環促進法など)で推奨されている優先順位は以下の通りです。

1. マテリアルリサイクル > 2. ケミカルリサイクル > 3. サーマルリサイクル

この優先順位の根拠は、「資源をできるだけ元の形のまま、長く、何度も循環させる方が望ましい」という考え方に基づいています。

| 特徴 | マテリアルリサイクル | ケミカルリサイクル | サーマルリサイクル(熱回収) |

|---|---|---|---|

| 定義 | 廃プラスチックを物理的に処理し、プラスチック原料として再利用 | 廃プラスチックを化学的に分解し、化学原料に戻して再利用 | 廃プラスチックを焼却し、発生した熱エネルギーを発電や熱源として利用 |

| 主な対象 | 単一素材で清浄なプラスチック(PETボトル、きれいなトレイ等) | 複合素材や汚れたプラスチックも含む多様なプラスチック | 他のリサイクルが困難な可燃性のプラスチック全般 |

| 再生されるもの | プラスチック製品(ペレット、フレーク等) | 化学原料(モノマー、油、ガス等) | 熱エネルギー(電気、蒸気、温水等) |

| メリット | ・CO2排出量が比較的少ない ・資源を直接的に循環できる |

・新品同様の品質で再生可能 ・汚れたプラスチックも処理できる |

・分別が難しいごみも処理可能 ・埋立地を削減できる |

| デメリット | ・汚れや異物に弱い ・品質が劣化しやすい ・対象が限定的 |

・コストが高い ・大規模な設備が必要 ・技術が発展途上 |

・CO2を排出する ・資源は循環しない(ワンウェイ) ・有害物質のリスク(対策はされている) |

| 優先順位 | 1番(最も推奨) | 2番 | 3番(最終手段) |

最優先されるべきはマテリアルリサイクルです。これが最も少ないエネルギーで、資源を物質のまま循環させることができるからです。

次に、マテリアルリサイクルが技術的・衛生的に困難な場合に、次善の策としてケミカルリサイクルが選択されます。コストはかかりますが、物質としての価値を保ったまま高品質な再生が可能です。

そして、マテリアルリサイクルもケミカルリサイクルも困難な、本当に処理のしようがない廃棄物について、最後のセーフティネットとして、最低限エネルギーだけでも回収しようというのがサーマルリサイクルの位置づけです。

日本の現状は、この理想的な優先順位とは逆転し、3番目のサーマルリサイクルが大部分を占めてしまっています。今後の大きな課題は、このピラミッドを本来あるべき姿へと転換し、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの割合をいかに高めていくかにあるのです。

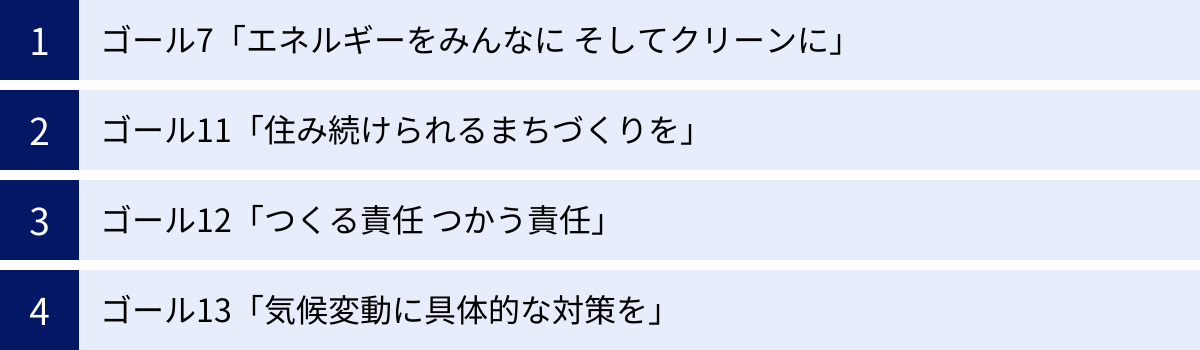

サーマルリサイクルとSDGsの関連性

サーマルリサイクルは、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」とも深く関連しています。SDGsは17のゴールから構成されていますが、サーマルリサイクルは特にエネルギー、まちづくり、消費・生産、気候変動に関するゴールと関わりがあります。ただし、その関わり方は単純なものではなく、貢献する側面と課題となる側面の両方を持っています。

ゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」

- 貢献する側面: サーマルリサイクルの一環である廃棄物発電は、これまで捨てられていたごみからエネルギーを生み出します。これは国産のエネルギー源となり、化石燃料の輸入への依存度をわずかながら下げることに貢献します。エネルギー自給率の低い日本にとっては、エネルギー源の多様化という点で意義があります。

- 課題となる側面: ゴール7では「クリーンな」エネルギーの利用が掲げられています。しかし、前述の通り、サーマルリサイクルはプラスチックなどの化石燃料由来の資源を燃やすため、CO2を排出します。そのため、太陽光や風力といった再生可能エネルギーと同列の「クリーンエネルギー」と見なすことには異論が多く、気候変動対策の観点からは課題が残ります。

ゴール11「住み続けられるまちづくりを」

- 貢献する側面: このゴールには「2030年までに、廃棄物の発生抑制、削減、再生利用及び再利用(リデュース、リユース、リサイクル)などを通じて、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する」というターゲット(11.6)が含まれています。サーマルリサイクルは、廃棄物を焼却することで大幅に減容化し、最終処分場の逼迫を防ぐ役割を果たします。これにより、都市の衛生環境を維持し、廃棄物管理システムを持続可能なものにすることに貢献しており、「住み続けられるまちづくり」を支える重要なインフラの一部となっています。

ゴール12「つくる責任 つかう責任」

- 貢献する側面: ターゲット12.5では「2030年までに、廃棄物の発生予防、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する」ことが求められています。サーマルリサイクルは、他の方法ではリサイクルできない廃棄物をエネルギーとして「再生利用」していると解釈すれば、この目標に部分的に貢献していると言えます。

- 課題となる側面: しかし、ゴール12が目指すのは、より根本的な「持続可能な生産消費形態」の確立です。一度燃やしてしまえば物質として再利用できないサーマルリサイクルは、資源を循環させるというサーキュラーエコノミーの考え方とは相容れない面があります。サーマルリサイクルに安住することは、より優先順位の高いリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、マテリアル/ケミカルリサイクルの推進を遅らせる可能性があり、ゴール12の本来の趣旨からは外れるという指摘がなされています。「つくる責任」の観点からは、燃やすことを前提としない製品設計やビジネスモデルへの転換が求められます。

ゴール13「気候変動に具体的な対策を」

- 課題となる側面: このゴールは、サーマルリサイクルにとって最も大きな課題を突きつけています。温室効果ガスであるCO2を排出するサーマルリサイクルは、気候変動対策とは明らかに逆行する取り組みです。パリ協定の目標達成やカーボンニュートラルの実現を目指す上では、化石燃料由来の廃棄物の焼却は、可能な限り削減していく必要があります。

まとめ:

サーマルリサイクルは、廃棄物管理(ゴール11)やエネルギー確保(ゴール7)の面で一定の貢献をしてきました。しかし、持続可能な消費と生産(ゴール12)や気候変動対策(ゴール13)という、より本質的な課題に対しては、解決策ではなくむしろ問題の一因と見なされる側面が強いのが実情です。SDGsの達成に向けては、サーマルリサイクルをあくまで過渡的な技術、あるいは最終手段と位置づけ、より上位のリサイクルへと移行していくことが不可欠と言えるでしょう。

プラスチック問題に対する企業の取り組み

サーマルリサイクルへの依存から脱却し、より持続可能な資源循環型社会を実現するためには、政府や自治体だけでなく、製品を製造・販売する企業の役割が極めて重要です。近年、多くの企業がプラスチック問題に真摯に向き合い、サーキュラーエコノミーへの転換を目指した先進的な取り組みを始めています。

ケミカルリサイクルへの移行

これまでサーマルリサイクルに回されるか、単純焼却・埋め立てされるしかなかった汚れたプラスチックや複合素材のプラスチック。これらを再び高品質な資源として蘇らせる切り札として、ケミカルリサイクルへの投資が活発化しています。

大手化学メーカー、飲料メーカー、石油会社などが業界の垣根を越えて連携し、共同で技術開発や実証プラントの建設を進める動きが目立ちます。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。

- コンソーシアムの設立: 複数の企業が協力し、廃プラスチックの効率的な回収から、ケミカルリサイクルによる再資源化、そして再生材を利用した新製品の開発・販売まで、一気通貫のサプライチェーンを構築しようとしています。

- 油化・ガス化技術の実用化: 廃プラスチックを熱分解して生成油や合成ガスを製造し、それを自社の化学プラントでナフサなどの石油化学原料として再利用するプロジェクトが進んでいます。これにより、新たに輸入する原油の量を削減し、CO2排出量の削減にも繋がります。

- モノマー化技術の開発: 使用済みのペットボトルやポリエステル繊維を化学的に分解し、新品の原料であるモノマーに戻す技術です。これにより、品質を全く劣化させることなく、無限にリサイクルする「ボトルtoボトル」や「衣類to衣類」の水平リサイクルが可能になります。

これらの取り組みは、サーマルリサイクルでは失われていた「物質」としての価値を再び取り戻し、国内での資源循環を完結させる上で大きな期待が寄せられています。

環境負荷の少ないエネルギーへの転換

企業活動には多くのエネルギーが必要ですが、その調達方法を見直す動きも広がっています。サーマルリサイクルによる廃棄物発電に頼るのではなく、より環境負荷の低いエネルギー源を積極的に選択する企業が増えています。

代表的なものが、事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ「RE100」への加盟です。加盟企業は、自社の工場やオフィスの屋根に太陽光発電パネルを設置したり、電力会社から再生可能エネルギー由来の電力を購入したりすることで、脱炭素化を進めています。

この動きは、サーマルリサイクルの位置づけにも影響を与えます。企業が自らクリーンなエネルギーを調達するようになれば、廃棄物発電の相対的な重要性は低下します。エネルギー回収を目的とした「燃やす」ことへのインセンティブが減り、廃棄物そのものを減らす、あるいはより高度にリサイクルするという方向へシフトしやすくなる可能性があります。

製品の省資源化や長寿命化

リサイクル技術の高度化も重要ですが、それ以上に本質的なのは、そもそも廃棄物になるモノの量を減らす「リデュース」と、製品を長く使い続ける「リユース」です。多くの先進企業は、このリサイクル以前の段階での取り組みに力を入れています。

- 省資源化(リデュース):

- 容器の軽量化: 飲料用のペットボトルや食品の包装フィルムを薄くし、使用するプラスチックの量を削減する。

- 詰め替え・付け替え製品の拡充: シャンプーや洗剤、化粧品などで詰め替え用製品のラインナップを増やし、本体容器の廃棄を減らす。

- 過剰包装の見直し: 商品を保護する上で不必要な包装を廃止し、シンプルな梱包に切り替える。

- 長寿命化・再使用(リユース):

- リターナブル容器の導入: 特定の地域や店舗で、繰り返し洗浄して使える容器(ガラス瓶や耐久性の高いプラスチック容器など)を導入し、回収・再利用するモデルを試験的に始める。

- 修理しやすい製品設計: 家電製品などを、部品交換や修理がしやすいモジュール構造に設計し、長く使えるようにする。

- サブスクリプション・レンタルモデル: 製品を「所有」させるのではなく、サービスとして「利用」してもらうビジネスモデルに転換し、使用後の製品をメーカーが回収・メンテナンスして再提供する。

これらの取り組みは、「作って、使って、捨てる」という一方通行の線形経済から、「資源を循環させ続ける」サーキュラーエコノミーへのビジネスモデル自体の変革を目指すものです。これこそが、プラスチック問題に対する最も根本的な解決策であり、企業の「つくる責任」を果たす上での核心的なアプローチと言えるでしょう。

サーマルリサイクルに関するよくある質問

ここまでサーマルリサイクルについて多角的に解説してきましたが、最後に読者の皆様が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

サーマルリサイクルと熱回収は同じ意味ですか?

A. 基本的には同じ意味で使われることが多いですが、ニュアンスに違いがあります。

「熱回収」は、英語の「Energy Recovery」の直訳に近く、廃棄物を燃やす際に発生する熱エネルギーを回収・利用するという技術的な行為そのものを指す言葉です。学術的な論文や、環境省などの行政機関が発行する公的な文書では、こちらの「熱回収」や「エネルギー回収」という表現が正確な用語として用いられることが一般的です。

一方、「サーマルリサイクル」は、その熱回収という行為を、廃棄物処理法などで定められている「リサイクル(再生利用)」の一つの形態として社会的に位置づけるために使われる、より政策的・社会的なニュアンスを含んだ言葉です。

つまり、やっていることは同じ「熱エネルギーの回収」ですが、それを単なる技術として捉えるか、リサイクル活動の一環として捉えるかで、言葉の使い分けがなされることがあります。

一般の会話や報道などでは、両者はほぼ同義語として混同して使われています。本記事でも分かりやすさを優先して「サーマルリサイクル」という言葉を主に使用しましたが、厳密には「熱回収」という行為を「リサイクル」と呼ぶかどうかについては、様々な立場や意見があると理解しておくとよいでしょう。

サーマルリサイクルは本当のリサイクルではないのですか?

A. 「リサイクル」の定義をどう捉えるかによって、答えが変わります。これは非常に本質的で重要な問いです。

この問いに対する答えは、一つではありません。どのような視点(廃棄物削減、資源循環、CO2削減など)を重視するかによって、サーマルリサイクルの評価は大きく分かれます。

- 広義のリサイクル(資源の再利用)と捉える立場

この立場では、「本来、価値なく捨てられるはずだったものから、何らかの有用な価値(この場合はエネルギー)を生み出す行為」はすべてリサイクルであると考えます。日本の廃棄物処理法でも、サーマルリサイクルは「再生利用」の一つとして法的に位置づけられています。

「ごみを単に埋め立てるよりは、エネルギーとしてでも利用する方がはるかにましである」という現実的な廃棄物処理の観点から見れば、サーマルリサイクルは立派なリサイクルの一形態と言えます。日本の行政や廃棄物処理業界は、主にこの立場を取っています。 - 狭義のリサイクル(資源の循環)と捉える立場

この立場では、「一度使った資源を、再び物質として利用できるように循環させること」こそが「真のリサイクル」であると考えます。この定義に基づけば、物質を燃やして消滅させてしまうサーマルリサイクルは、リサイクルとは呼べません。

限りある地球の資源を将来にわたって持続的に利用していく「サーキュラーエコノミー」や「資源循環」の理念を重視する立場からは、サーマルリサイクルはリサイクルではなく、あくまで「エネルギー回収(Recovery)」という最終手段の一つと見なされます。欧州の政策や、多くの環境団体がこの立場を取っています。

結論として、「サーマルリサイクルが本当のリサイクルかどうか」という問いに、唯一絶対の正解はありません。

日本の高い有効利用率を支え、埋立地の延命に貢献してきた重要な技術であることは事実です。しかし同時に、CO2を排出し、貴重な資源を一度きりで消費してしまうという大きな課題を抱えていることもまた事実です。

大切なのは、こうした多面的な事実を理解した上で、「リサイクル」という言葉のイメージに惑わされず、それぞれの方法が持つメリットとデメリットを冷静に比較検討することです。そして、私たちの社会が目指すべき未来(脱炭素社会、循環型社会)にとって、どの方法がより望ましいのかを考え、行動していくことが求められています。サーマルリサイクルは、その是非を考えることを通じて、私たちに環境問題の本質を問いかけていると言えるでしょう。