事業活動を行う上で、避けては通れないのが「廃棄物」の問題です。オフィスから出るごみ、工場から出る廃材、建設現場から出るがれき類など、その種類は多岐にわたります。これらの廃棄物を適切に処理するためのルールを定めているのが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法(廃掃法)」です。

この法律は、単にごみを捨てるための手続きを定めたものではありません。私たちの生活環境を守り、公衆衛生を確保するための重要な社会インフラであり、特に廃棄物を排出する事業者には重い責任が課せられています。もし、この法律のルールを知らずに廃棄物を不適切に処理してしまえば、厳しい罰則が科されるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なうことにもなりかねません。

しかし、「法律」と聞くと、内容が複雑で難しいという印象を持つ方も多いかもしれません。どの廃棄物がどの分類にあたるのか、誰に処理を頼めば良いのか、どのような手続きが必要なのか、といった疑問は尽きないでしょう。

この記事では、事業者の皆様が廃棄物処理法を正しく理解し、コンプライアンスを遵守できるよう、その基本を徹底的に解説します。法律の目的や対象となる廃棄物の定義といった基礎知識から、事業者に課せられる具体的な義務、委託する際の注意点、そして違反した場合の罰則まで、網羅的に掘り下げていきます。専門的な内容も含まれますが、具体例を交えながら、誰にでも分かりやすく、実務に役立つ情報を提供することを目指します。

この記事を最後まで読めば、廃棄物処理法への理解が深まり、自社の廃棄物管理体制を見直し、より適正な処理を実践するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

廃棄物処理法(廃掃法)とは

廃棄物処理法、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とは、その名の通り、廃棄物の排出を抑制し、排出された廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。一般的には、略して「廃掃法(はいそうほう)」と呼ばれることも多くあります。

この法律は、1970年(昭和45年)に制定されました。その背景には、日本の高度経済成長期における深刻な社会問題がありました。経済が急速に発展する一方で、工場や事業所から排出される廃棄物が急増し、処理能力が追いつかなくなりました。その結果、不法投棄や不適切な処理による土壌汚染、水質汚濁、悪臭などの公害が全国各地で発生し、人々の健康や生活環境を脅かす事態となったのです。このような状況を打開し、廃棄物問題を根本的に解決するために、それまでの「清掃法」を全面的に改正する形で、より強力な規制と責任体制を盛り込んだ廃棄物処理法が誕生しました。

この法律の最大の特徴であり、根幹をなすのが「排出事業者責任の原則」です。これは、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という考え方です。つまり、廃棄物を排出した事業者は、その廃棄物が最終的に処分されるまで、全ての過程において責任を負わなければならない、ということを意味します。たとえ処理を専門の業者に委託したとしても、その責任がなくなるわけではありません。もし委託した業者が不法投棄などの不適正処理を行った場合、排出事業者も責任を問われる可能性があるのです。

廃棄物処理法の規制対象は非常に広く、特定の業種に限られるものではありません。製造業や建設業はもちろんのこと、飲食店、小売店、病院やクリニックといった医療機関、さらには一般的なオフィスに至るまで、事業活動を行うすべての事業者が対象となります。また、事業者だけでなく、廃棄物処理を行う地方公共団体(市町村や都道府県)、処理を専門に行う業者、そして家庭からごみを出す私たち国民一人ひとりにも関わる、社会全体を規律する法律といえます。

なぜ、事業者はこの法律を深く理解する必要があるのでしょうか。第一に、コンプライアンス(法令遵守)の観点です。前述の通り、廃棄物処理法には厳しい罰則が設けられています。知らなかった、では済まされず、違反すれば懲役や高額な罰金が科されるリスクがあります。第二に、環境保全と企業の社会的責任(CSR)の観点です。廃棄物の適正処理は、地球環境を守るための基本的な取り組みです。適切な廃棄物管理を行うことは、環境に配慮した企業としての姿勢を示し、社会的な信頼を得る上で不可欠です。

例えば、オフィスで日常的に発生するシュレッダーにかけた紙くず、商談で使ったペットボトル、壊れたパソコンや椅子。これらはすべて廃棄物処理法の規制対象です。飲食店であれば、調理過程で出る野菜くずや残飯。工場であれば、製造工程で発生する金属くずや廃油。これらがどのような種類の廃棄物に分類され、誰が、どのように処理すべきなのかを定めているのが、この廃棄物処理法なのです。

このように、廃棄物処理法は、事業活動と密接に関わる、避けて通れない重要な法律です。その目的と基本的な考え方、そして自社に課せられた責任を正しく理解することが、持続可能な事業活動の第一歩となります。

廃棄物処理法の目的

廃棄物処理法がなぜ存在するのか、その根本的な目的を理解することは、法律の各規定を正しく解釈し、遵守する上で非常に重要です。その目的は、法律の第一条に明確に記されています。

(目的)

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。参照:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

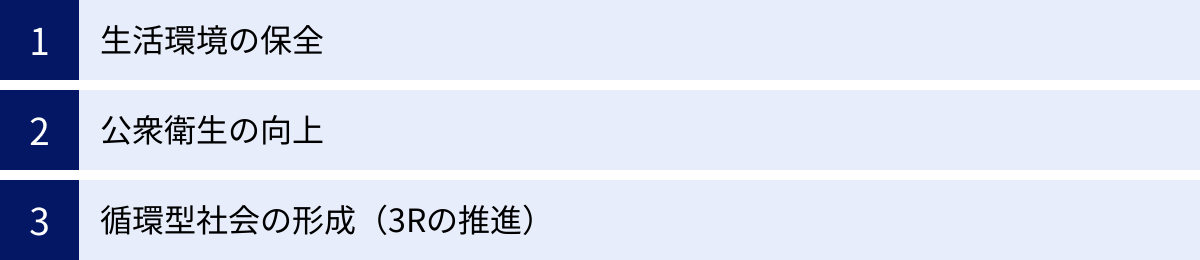

この条文から読み取れるように、廃棄物処理法の二大目的は「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」です。これらは、法律が制定された当時の社会背景を色濃く反映しています。

一つ目の「生活環境の保全」とは、私たちの暮らしを取り巻く環境を良好な状態に保つことを意味します。廃棄物が無秩序に捨てられたり、不適切に処理されたりすると、私たちの生活環境は著しく悪化します。

例えば、山林や河川への不法投棄は、美しい景観を損なうだけでなく、土壌や水を汚染します。汚染された土壌では作物が育たなくなり、汚染された水は生態系を破壊し、私たちの飲み水をも脅かします。また、野焼き(野外での焼却)は、ダイオキシン類などの有害な化学物質を大気中に放出し、大気汚染を引き起こす原因となります。さらに、廃棄物の山から発生する悪臭は、周辺住民の快適な生活を妨げます。

廃棄物処理法は、こうした廃棄物による環境汚染や生活妨害を防ぐため、廃棄物の排出から最終処分に至るまでの各段階で厳格なルールを定めています。これにより、自然環境や生活空間を健全に保全することを目指しているのです。

二つ目の「公衆衛生の向上」とは、社会全体の健康を守り、衛生的な状態を維持することを指します。廃棄物が適切に管理されずに放置されると、衛生上の様々な問題が発生します。

生ごみなどが放置されれば腐敗し、悪臭を放つだけでなく、ハエやゴキブリ、ネズミといった害虫・害獣の発生源となります。これらの生物は、食中毒の原因となる病原菌や、様々な感染症を媒介する可能性があります。特に、病院などの医療機関から排出される血液が付着したガーゼや注射針といった「感染性廃棄物」は、極めて危険性が高く、厳重な管理と特別な処理が求められます。もし、これらが一般のごみと一緒に捨てられてしまえば、収集作業員や処理施設の作業員、さらには一般市民にまで感染症が拡大するリスクが生じます。

廃棄物処理法は、廃棄物の種類に応じた適切な分別や保管、迅速な収集・運搬、そして安全な処分方法を義務付けることで、こうした感染症のリスクを低減し、社会全体の公衆衛生を守るという重要な役割を担っています。

さらに、これらの二大目的に加え、現代社会においては「循環型社会の形成」という、より積極的な目的も重視されるようになっています。これは、法律の条文にある「再生」という言葉にも表れています。単に廃棄物を安全に「捨てる」だけでなく、限りある資源を有効に活用しようという考え方です。この考え方を具体化したものが「3R(スリーアール)」です。

- Reduce(リデュース):発生抑制

- そもそも、ごみになるものの量を減らす取り組み。製品の長寿命化、過剰包装の見直し、使い捨て製品の使用削減などが挙げられます。

- Reuse(リユース):再使用

- 一度使ったものを、ごみにせず繰り返し使うこと。リターナブル瓶の利用や、中古品の売買、修理して使い続けることなどが該当します。

- Recycle(リサイクル):再生利用

- 使い終わったものを、資源としてもう一度利用すること。ペットボトルを原料にして新しい製品を作ったり、古紙を再生紙にしたりすることがこれにあたります。

廃棄物処理法は、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとする他のリサイクル関連法と連携しながら、この3Rを推進する役割も担っています。事業者は、廃棄物を適正に処理するだけでなく、できる限りその発生を抑制し、再利用やリサイクルに努めることが求められているのです。

これらの目的を達成するための基本原則として、繰り返しになりますが「排出事業者責任」が位置づけられています。なぜなら、廃棄物を生み出した者(原因者)が、その処理にかかる費用や責任を負担するのが最も公平であるという「原因者負担の原則」に基づいているからです。この原則を徹底することで、事業者に対して廃棄物の排出抑制やリサイクルへのインセンティブを与え、法律全体の目的である「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」、そして「循環型社会の形成」を実現しようとしているのです。

廃棄物処理法の対象となる「廃棄物」の定義

廃棄物処理法を理解する上で、最初の関門となるのが「そもそも何が『廃棄物』なのか?」という定義の問題です。一見すると簡単そうですが、実はこの定義は非常に奥が深く、多くの事業者が判断に迷うポイントでもあります。

まず、廃棄物処理法第二条第一項では、「廃棄物」を次のように定義しています。

(定義)

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。参照:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

この条文を読むと、様々なものが例示されていますが、最も重要なキーワードは「汚物又は不要物」という部分です。つまり、ある物が「廃棄物」に該当するかどうかは、それが「不要物」であるかどうかで決まる、ということです。

しかし、「不要物」かどうかの判断は、単純に「排出した人が『これは要らない』と思っているかどうか」だけで決まるわけではありません。もし排出者の主観的な意思だけで決まってしまうと、「これは価値のある資源だ」と主張すれば、どんなものでも廃棄物ではなくなり、不法投棄し放題になってしまいます。それでは法律の目的を達成できません。

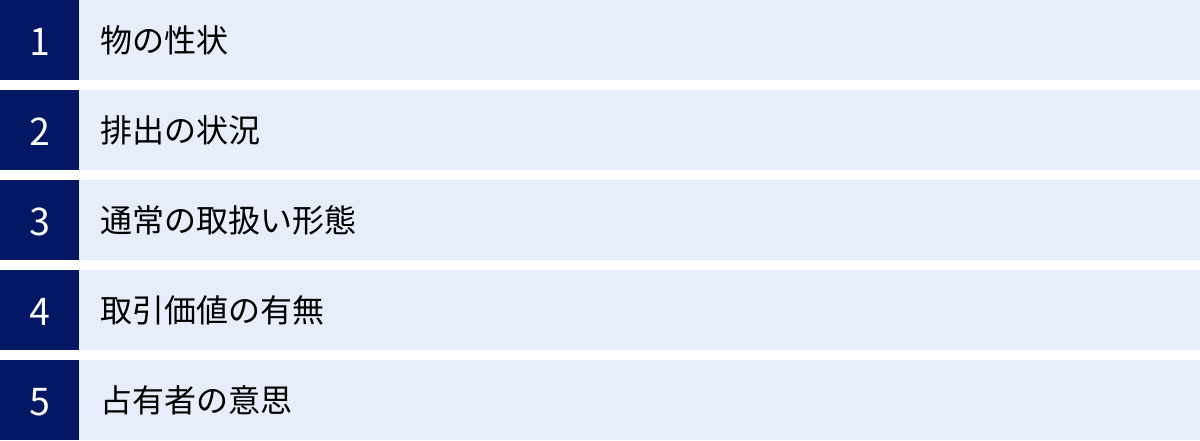

そこで、行政解釈や過去の裁判例を通じて確立されてきたのが「総合判断説」という考え方です。これは、ある物が廃棄物に当たるかどうかを、排出者の意思、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無といった複数の要素を総合的に考慮して、社会通念上、客観的に判断するというものです。

この「総合判断説」の具体的な判断要素を見ていきましょう。

- 物の性状

その物が、そのままでは利用価値が低かったり、環境や健康に害を及ぼす有害物質を含んでいたりする場合、廃棄物と判断されやすくなります。例えば、水分を多く含んで腐敗しやすい汚泥や、有害な重金属を含む燃え殻などは、たとえ再利用の可能性があるとしても、まずは廃棄物として適切に管理・処理する必要があります。 - 排出の状況

その物がどのように排出されたかも重要な判断材料です。適切な管理(分別、保管など)がなされず、無計画・無秩序に排出・放置されているような状況であれば、それは社会通念上「不要物」と見なされます。一方で、有価物として売却するために、品質を維持しながらきちんと保管されている場合は、廃棄物ではないと判断される可能性が高まります。 - 通常の取扱い形態

世間一般で、その物がどのように取り扱われているかも考慮されます。例えば、製造工程で発生した金属くずは、専門の業者が買い取ってリサイクルするのが一般的な取引慣行となっています。このような場合、それは廃棄物ではなく「有価物」として扱われます。 - 取引価値の有無

これが最も分かりやすい判断基準の一つです。その物を他人に有償で売却できるかどうか。買い手が存在し、なおかつお金をもらって引き渡すのであれば、それは「有価物」であり、廃棄物には該当しません。

逆に、引き取ってもらう際に運搬費や処理費といった名目でお金を支払う場合(逆有償)は、明確に「廃棄物」と判断されます。たとえ「リサイクル料」という名目であったとしても、排出者がお金を支払うのであれば、それは廃棄物処理法上の「処理委託」と見なされ、マニフェストの発行など、法に定められた手続きが必要になります。 - 占有者の意思

最後に、排出者(占有者)がそれをどのように利用しようとしているか、あるいは手放そうとしているか、という主観的な意思も考慮されます。しかし、これはあくまで判断要素の一つであり、前述の通り、これだけで全てが決まるわけではありません。客観的な状況と照らし合わせて合理性があるかどうかが問われます。

【具体例で考える「廃棄物」と「有価物」の境界線】

- 建設現場から出るコンクリートがら

- 廃棄物になるケース: 現場で発生したコンクリートがらを、処理業者にお金を払って引き取ってもらう場合。たとえその業者がコンクリートがらを砕いて再生砕石としてリサイクルするとしても、排出者が費用を負担しているため、これは廃棄物処理にあたります。

- 有価物になるケース: 極めて稀ですが、品質の高いコンクリートがらで、再生骨材メーカーがお金を払って買い取ってくれる場合。この場合は有価物売却となります。

- オフィスから出る古紙

- 有価物になるケース: 大量の段ボールやコピー用紙を、古紙回収業者が無料で、あるいは買い取って回収に来てくれる場合。これは有価物であり、廃棄物処理法の規制は受けません。

- 廃棄物になるケース: 機密文書などをシュレッダーにかけた後、その処理を専門業者に費用を支払って依頼する場合。これは「事業系一般廃棄物」の処理委託にあたります。

- 食品工場から出る食品残さ

- 廃棄物になるケース: 発生した食品残さを、処理費用を支払って産業廃棄物処理業者に引き渡す場合。

- 有価物になるケース: 発生した食品残さを、家畜の飼料や堆肥の原料として、農家や専門メーカーがお金を払って買い取ってくれる場合。この場合は有価物売却となり、産業廃棄物には該当しません。

このように、「廃棄物」か「有価物」かの判断は、個別のケースごとに慎重に行う必要があります。安易な自己判断は非常に危険であり、もし有価物だと思って不適切に扱っていたものが、後に行政から廃棄物だと指摘されれば、不法投棄などの重い罰則を科されるリスクがあります。判断に迷った場合は、必ず管轄の都道府県や市町村の廃棄物担当部署に相談し、その判断を仰ぐことが、コンプライアンスを確保する上で最も確実な方法です。

廃棄物の種類と分類

廃棄物処理法では、廃棄物をその発生源や性状(性質や状態)によっていくつかの種類に分類しています。この分類は、廃棄物処理法の根幹をなす非常に重要なルールです。なぜなら、どの種類の廃棄物かによって、処理責任を負う者(事業者か市町村か)、処理を委託できる業者、そして具体的な処理方法が全く異なるからです。もしこの分類を間違えてしまうと、許可のない業者に処理を委託してしまったり、不適切な方法で処理してしまったりと、意図せず法律違反を犯すことにつながります。

廃棄物は、まず大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別されます。さらに、これらの中には、特に危険性が高いものとして「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」が位置づけられています。ここでは、それぞれの定義と具体例を詳しく見ていきましょう。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、一言で言うと「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されています。つまり、後述する産業廃棄物のリストに当てはまらないものは、すべて一般廃棄物ということになります。一般廃棄物の大きな特徴は、原則としてその処理責任が市町村にあるという点です。一般廃棄物は、さらに「事業系一般廃棄物」と「家庭系一般廃棄物」に分けられます。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。多くの事業者が「事業所から出るごみは全部、産業廃棄物だ」と誤解しがちですが、これは間違いです。

- 具体例:

- オフィス: 事務作業で出る紙くず(リサイクルできないもの)、文房具、ティッシュペーパー、生ごみ(給湯室や食堂から出るもの)など。

- 飲食店: 調理くず、残飯、割り箸、紙おしぼりなど。

- 小売店: 梱包に使用した段ボール(リサイクルできないもの)、売れ残った弁当や総菜など。

- 注意点: 同じ「紙くず」や「木くず」でも、特定の業種(建設業、製紙業など)から排出された場合は産業廃棄物になります。この点が非常に複雑で注意が必要です。

- 処理方法:

排出事業者には、市町村が定める処理計画に従う義務があります。主な処理方法は以下の2つです。- 自己搬入: 事業者が自ら、その地域の市町村が運営する清掃工場などの処理施設へ直接搬入する。

- 業者への委託: 市町村長から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ている業者に、収集・運搬を委託する。産業廃棄物の許可では処理できない点に注意が必要です。

家庭系一般廃棄物

家庭系一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活から排出される廃棄物のことで、いわゆる「家庭ごみ」です。

- 具体例:

- 台所から出る生ごみ、プラスチック製の容器包装、古紙、布類、家具や家電などの粗大ごみ。

- 処理方法:

私たち自身が排出者となりますが、処理責任は市町村にあります。私たちは、住んでいる市町村が定めた分別ルール、収集日、収集場所といった排出ルールを守ってごみ集積所に出すことで、処理責任を果たしていることになります。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律や政令で具体的に定められた20種類のものを指します。一般廃棄物との最大の違いは、排出元が事業活動に限定されること、そして処理責任が排出事業者に一貫してあることです。市町村は産業廃棄物の処理責任を負いません。

産業廃棄物の20種類は、さらに「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に分けられます。

あらゆる事業活動に伴うもの

以下の12種類は、業種を問わず、どのような事業活動から排出されても産業廃棄物となります。例えば、IT企業であっても、事務所の修繕でコンクリート片(がれき類)が出れば、それは産業廃棄物として処理しなければなりません。

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、ボイラーから出る灰など |

| 汚泥 | 工場排水の処理工程で生じる泥、建設工事で出る泥水(ベントナイト汚泥)、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの |

| 廃油 | 潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、廃溶剤など |

| 廃酸 | 写真定着廃液、酸性の洗浄液やエッチング液など(pH7.0未満) |

| 廃アルカリ | アルカリ性の洗浄液、石けん廃液、金属せっけん廃液など(pH7.0より大きい) |

| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず(製品の製造過程で出るくず、容器包装など)、廃タイヤ、廃発泡スチロール、合成ゴムくずなど |

| ゴムくず | 天然ゴムのくず(生ゴム、天然ゴムを主原料とする製品の製造・加工くず) |

| 金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップなど |

| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 廃ガラス製品、ガラス繊維くず、コンクリート製品の破片(がれき類に該当しないもの)、レンガくず、陶磁器の破片など |

| 鉱さい(こうさい) | 製鉄所の高炉や転炉から出るかす(スラグ)、鋳物工場から出る鋳物砂など |

| がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片など |

| ばいじん | 物の燃焼や熱処理の過程で発生し、集じん機などで集められた粉じん状のもの |

特定の事業活動に伴うもの

以下の7種類は、特定の業種から排出された場合に限り、産業廃棄物となります。これらの業種以外から同じものが出た場合は、「事業系一般廃棄物」に分類されます。この点が、廃棄物分類を難しくしている最大の要因です。

| 種類 | 対象となる主な事業活動(業種) | 具体例 |

|---|---|---|

| 紙くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 | 新築工事で発生した紙製の壁紙くず、製紙工場から出る損紙など |

| 木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、家具の製造・修理業、輸入木材の卸売業 | 建設現場から出る木材片、木製家具の製造くず、輸入貨物の木製パレットなど |

| 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服など繊維製品製造業を除く)、自動車の修理業など | 建設工事で使う布製の養生シート、カーペット製造工場の裁断くずなど |

| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業など | 魚や野菜のあら、醸造かす、発酵かすなど、原料として使用した動植物に係る固形状の不要物 |

| 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | と畜・食鳥処理の過程で生じる皮、骨、内臓など |

| 動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏などのふん尿 |

| 動物の死体 | 畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏などの死体 |

例えば、一般的なオフィスから出る「紙くず」は事業系一般廃棄物ですが、建設現場や製本工場から出る「紙くず」は産業廃棄物になる、という違いを正確に理解することが重要です。

特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生むおそれがあるものとして、政令で定められたものです。

- 具体例:

- PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃家電(エアコン、テレビ、電子レンジなど)

- 廃水銀(特定の水銀灯、水銀体温計など)

- 感染性一般廃棄物(在宅医療を受けている家庭から出る注射針や透析器具など)

- ばいじん、燃え殻(ごみ処理施設の集じん機で捕集されたもの)

これらは一般廃棄物なので処理責任は市町村にありますが、通常の一般廃棄物とは別に、特別な保管基準や処理基準が適用されます。

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生むおそれがあるものとして、政令で定められたものです。「特管(とっかん)」と略されることもあります。

- 具体例:

- 引火性廃油: 揮発油、灯油、軽油など、引火点が70℃未満の廃油

- 腐食性廃酸・廃アルカリ: pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ

- 感染性産業廃棄物: 医療機関や試験研究機関などから排出される、血液が付着したガーゼや注射針、メス、実験に使用した動物の死体など

- 特定有害産業廃棄物: PCB、廃石綿(アスベスト)、水銀、カドミウム、鉛、六価クロムなどの特定の有害物質を基準値を超えて含む汚泥やばいじんなど

特別管理産業廃棄物は、排出事業者に最も重い責任が課せられます。通常の産業廃棄物よりもさらに厳しい保管基準、委託基準、処理基準が定められており、マニフェスト(管理票)も専用のものを使用する必要があります。また、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置する義務もあります。

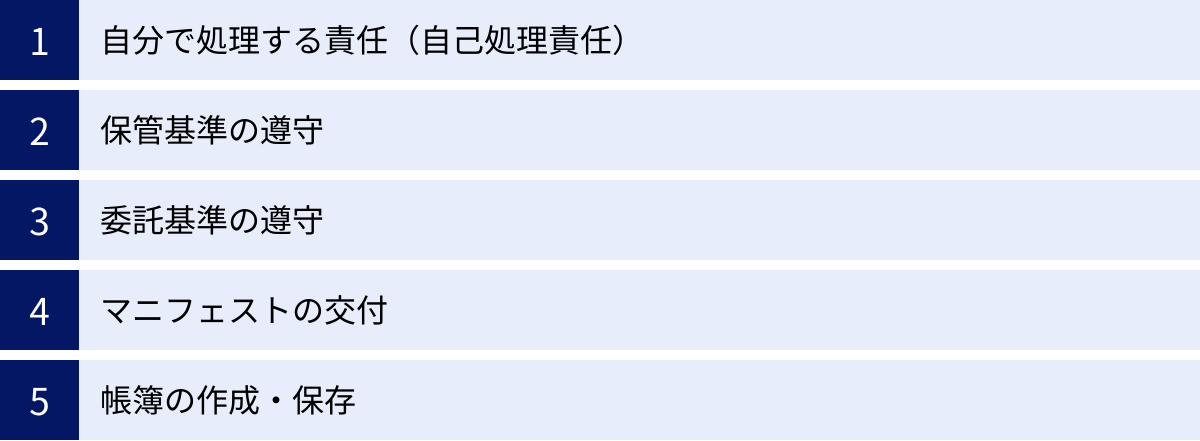

廃棄物処理法における排出事業者の5つの責任・義務

廃棄物処理法の根幹をなす「排出事業者責任の原則」。これは、単に「責任感を持ってください」という精神論ではありません。法律は、事業者が具体的に何をすべきか、5つの主要な責任・義務として明確に定めています。これらを一つひとつ確実に実行することが、法令遵守の基本となります。

① 自分で処理する責任

廃棄物処理法の第一の原則は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という自己処理責任です。つまり、法律が本来想定しているのは、事業者が自社で廃棄物を最終処分まで完結させる姿です。

具体的には、自社の敷地内に法律で定められた処理基準を満たす焼却施設や破砕施設、リサイクル施設などを設置し、自ら廃棄物を処理することです。例えば、大規模な製紙工場が自社で発生した汚泥を脱水・焼却する施設を持っている場合などがこれにあたります。

しかし、こうした処理施設を設置・維持するには莫大なコストと専門知識が必要です。そのため、ほとんどの中小企業はもちろん、多くの大企業にとっても、すべての廃棄物を自己処理することは現実的ではありません。

そこで法律は、この自己処理責任を果たすための代替手段として、適切な許可を持つ第三者(処理業者)に処理を委託することを認めています。ただし、これは責任の「丸投げ」を許容するものではありません。あくまで自己処理責任を履行するための一つの方法であり、委託した後も、その廃棄物が適正に処理されるのを見届ける最終的な責任は、排出した事業者自身に残り続けるのです。この点を勘違いしてしまうと、後述する委託基準違反や、委託先の不法投棄に巻き込まれるリスクが高まります。

② 保管基準を守る

廃棄物を排出してから、自ら処理するまで、あるいは処理業者に引き渡すまでの間、事業者は自社の敷地内で廃棄物を一時的に保管することになります。この保管期間中も、廃棄物が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、厳格な保管基準が定められています。

不適切な保管は、悪臭や害虫の発生、廃棄物の飛散・流出による土壌汚染、さらには火災の原因にもなりかねません。そうした事態を防ぐため、以下のような基準を守る必要があります。

- 囲いの設置: 保管場所の周囲に囲いを設け、保管している廃棄物が外部から見え、かつ、みだりに飛散したり、流出したり、地下に浸透したり、悪臭が発散したりしないように措置を講じること。

- 掲示板の設置: 保管場所の見やすい箇所に、縦横それぞれ60cm以上の大きさの掲示板を設置し、以下の項目を明記しなければなりません。

- 産業廃棄物の保管場所である旨

- 保管する産業廃棄物の種類

- 保管場所の管理者の氏名または名称、および連絡先

- (屋外で容器を用いずに保管する場合)最大積み上げ高さ

- 衛生対策: 悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。また、ハエ、蚊、ネズミなどの害虫や害獣が発生しないようにすること。

- 汚水対策: 保管する廃棄物に汚水が含まれる場合や、雨水にさらされる場合は、その汚水が公共の水域や地下水を汚染しないよう、保管場所の床をコンクリートで舗装するなどの不浸透性の措置を講じ、排水溝や集水マスを設ける必要があります。

- その他の措置:

- 屋外で容器を用いずに山積みで保管する場合は、崩れ落ちないように勾配を維持する。

- 特に特別管理産業廃棄物を保管する場合は、他の廃棄物と混ざらないように仕切りを設けるなど、さらに厳しい措置が求められます。

これらの保管基準は、たとえ短期間の保管であっても遵守しなければならない義務です。

③ 委託基準を守る

自己処理が困難な事業者が処理を第三者に委託する際に守らなければならないのが、委託基準です。これは排出事業者責任の中でも特に重要な部分であり、違反すると厳しい罰則が科せられます。委託のポイントは「適切な相手に」「適切な手続きで」依頼することです。

- 適切な相手(許可業者)への委託:

- 委託する産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を事業として行うためには、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。

- 排出事業者は、委託しようとする廃棄物の「品目」と「処理方法(収集運搬、中間処理、最終処分など)」が、委託先の業者が持つ許可証の範囲に含まれていることを必ず確認しなければなりません。

- 例えば、「廃プラスチック類」の収集運搬を委託する場合、相手の許可証に「廃プラスチック類」の記載があり、かつ「収集運搬業」の許可を得ている必要があります。

- また、収集運搬業の許可は、廃棄物を「積み込む都道府県」と「降ろす都道府県」の両方の許可が必要です。

- この確認を怠り、無許可の業者に委託してしまった場合、排出事業者も5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)という極めて重い罰則の対象となります。

- 書面による事前契約:

- 処理を委託する際には、必ず事前に、書面で委託契約を締結しなければなりません。口頭での約束や、事後の契約は認められません。

- 契約は、「収集運搬業者」と「処分業者」それぞれと個別に結ぶのが原則です(二者間契約)。

- 契約書には、法律で定められた必須記載事項を漏れなく盛り込む必要があります(詳細は後述)。

- 適正処理に必要な情報の提供:

- 委託する廃棄物の性状、荷姿、腐食性や毒性の有無など、処理業者が安全かつ適正に処理を行うために必要な情報を、あらかじめ文書などで提供する義務があります。

④ マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する

マニフェスト制度は、排出事業者が委託した産業廃棄物が、契約通りに正しく処理されたかを確認・管理するための仕組みです。排出事業者は、産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)という伝票を交付する義務があります。

- 目的: マニフェストは、廃棄物の流れを「見える化」し、排出事業者自身がその処理の行程を最後まで追跡できるようにすることで、不法投棄などの不適正処理を未然に防ぐことを目的としています。

- マニフェストの流れ:

- 交付(A票): 排出事業者は、廃棄物の種類、数量、委託先の業者名などをマニフェストに記載し、収集運搬業者に廃棄物とともに交付します。この時、控えとして「A票」を手元に残します。

- 運搬完了報告(B1・B2票): 収集運搬業者は、処分業者に廃棄物を引き渡したら、マニフェストに署名し、「B1票」を保管、「B2票」を排出事業者に送付します。排出事業者はこれを受け取ることで、運搬が完了したことを確認します。

- 処分完了報告(C1・C2・D票): 処分業者は、中間処理が完了したら、マニフェストに署名し、「C1票」を保管、「C2票」を収集運搬業者に、「D票」を排出事業者に送付します。

- 最終処分完了報告(E票): 中間処理業者がさらに最終処分業者に委託した場合、最終処分が完了したことを示す「E票」が中間処理業者経由で排出事業者に送付されます。

- 確認と保管: 排出事業者は、返送されてきたB2票、D票、E票の内容が、交付時に保管したA票の控えと一致しているかを確認し、すべて揃った状態で5年間保管する義務があります。

- 電子マニフェスト: これらのやり取りをインターネット上で行う「電子マニフェスト」システム(JWNET)も普及しています。事務作業の効率化やデータの透明性向上、保管スペースが不要になるなどのメリットがあります。

⑤ 帳簿を作成・保存する

特定の事業者には、産業廃棄物の処理に関する状況を記録した帳簿を作成し、保存する義務が課せられています。

- 対象事業者:

- 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を排出する事業者。

- 自ら産業廃棄物の処理施設(焼却施設、最終処分場など)を設置している事業者。

- 記載事項: 帳簿には、廃棄物の種類ごとに、発生量、運搬年月日、運搬方法、運搬先の名称、処分年月日、処分方法、処分先の名称などを、1ヶ月ごとに記載しなければなりません。

- 作成と保存: 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業所ごとに保存する必要があります。

これらの5つの責任・義務は、排出事業者として最低限果たさなければならないことです。一つでも怠れば、それは法令違反となり、企業の存続を揺るがす事態にも発展しかねません。

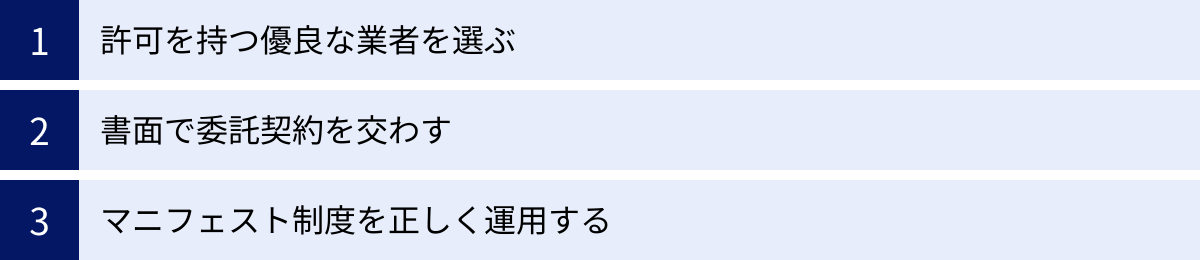

廃棄物の処理を委託する際の注意点

前述の通り、ほとんどの事業者は廃棄物の処理を専門業者に委託することになります。この「委託」は、排出事業者責任を果たす上で最も重要かつリスクの高いプロセスです。委託先の選定ミスや契約の不備は、自社が意図せずとも法律違反に加担してしまう結果を招きかねません。ここでは、処理を委託する際に絶対に押さえておくべき3つの注意点を掘り下げて解説します。

許可を持つ優良な業者を選ぶ

委託先を選ぶ際の絶対条件は、委託したい内容に応じた適切な「許可」を持っていることです。これを怠ることは、法律違反の第一歩となります。

- 許可証の原本確認と内容の精査:

委託候補の業者からは、必ず産業廃棄物処理業の許可証の写しを提出してもらい、以下の点を自分の目で厳格にチェックしましょう。- 事業の範囲: 委託したい内容が「収集運搬業」なのか「処分業(中間処理・最終処分)」なのかを明確にし、業者がその許可を持っているか確認します。「収集運搬業」と「処分業」は別の許可です。

- 取り扱い品目: 許可証には、その業者が取り扱うことのできる産業廃棄物の品目が具体的に記載されています。委託したい廃棄物(例:「廃プラスチック類」「汚泥」など)が、そのリストに含まれているかを確認します。リストにない品目の処理は委託できません。

- 許可の区域: 「収集運搬業」の許可は、都道府県または政令市単位で発行されます。重要なのは、廃棄物を積み込む場所(自社事業所)と、降ろす場所(処分場)の両方の自治体の許可が必要であるという点です。例えば、東京都の事業所から千葉県の処分場へ運ぶ場合、その運搬業者は東京都と千葉県(または千葉市など政令市)の両方の収集運搬業許可を持っていなければなりません。

- 有効期限: 許可には有効期限(通常5年)があります。契約時に有効期限内であることはもちろん、契約期間中に期限切れにならないかも確認が必要です。期限が近い場合は、更新手続き中かどうかも確認すると良いでしょう。

- 「優良産廃処理業者認定制度」の活用:

より信頼性の高い業者を選ぶための指標として、環境省が設けている「優良産廃処理業者認定制度」があります。これは、通常の許可基準よりもさらに厳しい、以下のような基準をクリアした業者を都道府県・政令市が認定する制度です。- 遵法性: 過去5年間、廃棄物処理法に関する特定不利益処分を受けていないこと。

- 事業の透明性: 取得した許可の内容、廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、インターネットで公表し、定期的に更新していること。

- 環境配慮の取組: ISO14001やエコアクション21などの環境マネジメントシステムの認証を取得していること。

- 電子マニフェスト: 電子マニフェストシステム(JWNET)に加入していること。

- 財務体質の健全性: 自己資本比率がプラスであるなど、健全な経営を行っていること。

この認定を受けている業者は、環境省のウェブサイト「産廃情報ネット」で検索できます。認定業者は事業の透明性が高く、コンプライアンス意識も高い傾向にあるため、安心して委託できる可能性が高いと言えます。(参照:環境省 産廃情報ネット)

- 実地確認の重要性:

書類上の確認だけでなく、可能であれば実際にその業者の処理施設を訪問し、現地を確認(実地確認)することが強く推奨されます。保管場所は整理整頓されているか、処理施設は適切に稼働・維持管理されているか、従業員の対応は誠実かなどを自分の目で確かめることで、書類だけでは分からない業者の実態を把握できます。これは、万が一委託先が不適正処理を起こした際に、排出事業者として「優良な業者を注意深く選定した」という注意義務を果たしたことを示す重要な証拠にもなります。

書面で委託契約を交わす

業者選定が終わったら、次は委託契約の締結です。廃棄物処理法では、必ず事前に、書面で契約を締結することが義務付けられています。契約書は、排出事業者と処理業者の間の権利と義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐための重要な文書です。

- 二者間契約の原則:

収集運搬と処分を別々の業者に委託する場合、排出事業者は「収集運搬業者」と「処分業者」のそれぞれと直接、個別に契約を結ぶ必要があります。これを「二者間契約」と呼びます。排出事業者が収集運搬業者に処分まで含めて一括で委託し、収集運搬業者が自分の判断で処分業者に再委託する、といった三者間以上の契約は、法律で定められた例外(再委託基準)を除き、原則として禁止されています。 - 契約書の必須記載事項:

委託契約書には、法律で定められた以下の項目を漏れなく記載しなければなりません。市販の標準様式や、業界団体が提供する雛形を利用する場合でも、自社の委託内容に合わせてすべての項目が正しく記載されているかを確認しましょう。- 委託する産業廃棄物の種類及び数量

- 委託契約の有効期間

- 委託者が受託者に支払う料金

- 受託者の事業の範囲(許可証の内容を記載)

- 運搬の最終目的地の所在地(収集運搬委託契約の場合)

- 処分の場所、方法、処理能力(処分委託契約の場合)

- (中間処理を委託する場合)最終処分の場所、方法、処理能力

- 委託者の有する適正処理のために必要な情報(性状、荷姿、有害物質の有無など)

- 契約期間中に上記情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項

- 委託契約の解除時の未処理廃棄物の取扱いに関する事項

- 契約書と許可証の保管:

締結した委託契約書は、添付書類である許可証の写しと共に、契約終了日から5年間保管する義務があります。これはマニフェストの保管義務と同様に重要な義務です。

マニフェスト制度を正しく運用する

契約を締結し、いよいよ廃棄物を引き渡す段階で重要になるのが、マニフェストの運用です。マニフェストは、単に交付すれば終わりではありません。すべての処理が完了するまで、その内容を正確に管理・確認する責任が排出事業者にはあります。

- 正確な記載と交付:

マニフェストを交付する際は、廃棄物の種類、数量、荷姿、委託先の情報などを正確に記載します。特に数量は、推測ではなく、実際に計量するなどして正確な値を記入するよう努める必要があります。記載ミスは、後の処理工程での混乱や、行政からの指導の原因となります。 - 返送マニフェストの照合と確認:

処理業者から返送されてくる各伝票(B2票、D票、E票)は、受け取ったら放置せず、速やかに交付時に保管したA票の控えと照合します。- 記載内容(数量、業者名など)に相違はないか。

- 各業者の受領印や署名、完了年月日は記載されているか。

- 契約した業者と実際に処理した業者が一致しているか。

これらの確認を怠ると、マニフェスト制度の目的である「処理工程の管理」が果たせなくなります。

- 返送期限の管理と対応:

法律では、各伝票の返送期限が定められています。- B2票(運搬完了報告): 交付日から90日以内(特管は60日)

- D票(処分完了報告): 交付日から90日以内(特管は60日)

- E票(最終処分完了報告): 交付日から180日以内

この期限を過ぎても伝票が返送されない場合は、委託先の処理工程で何らかのトラブルが発生している可能性があります。排出事業者は、速やかに委託先に状況を確認し、適切な措置を講じた上で、その旨を都道府県等に報告する義務(措置内容等報告書)があります。この報告義務を怠ると、それ自体が罰則の対象となるため、注意が必要です。

これらの注意点を遵守することは、手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、これらの一つひとつが、自社を法律違反のリスクから守り、環境に対する社会的責任を果たすための重要な防波堤となるのです。

廃棄物処理法に違反した場合の罰則

廃棄物処理法は、その目的である「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」を確実に達成するため、違反行為に対して非常に厳しい罰則を定めています。これらの罰則は、処理業者だけでなく、廃棄物を排出した事業者にも直接適用されるものが多く、「知らなかった」「業者に任せていた」という言い訳は通用しません。ここでは、排出事業者と処理業者それぞれに科される可能性のある主な罰則について解説します。

排出事業者に対する主な罰則

排出事業者が直接の罰則対象となるケースは、主に「不法投棄・焼却」「委託基準違反」「マニフェスト義務違反」などです。特に、法人に対する罰金額は個人とは桁違いに高く設定されており、企業の経営に致命的なダメージを与えかねません。

| 違反行為 | 罰則内容 | 該当条文など |

|---|---|---|

| 不法投棄・不法焼却 (未遂も含む) |

5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 ※法人に対しては3億円以下の罰金が科される(両罰規定)。 |

第25条第1項第14号、第15号 第32条第1項第1号 |

| 無許可業者への処理委託 | 5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第6号 |

| 措置命令違反 | 委託した廃棄物が不適正処理された場合に都道府県知事等から命じられる原状回復等の措置命令に違反した場合、5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第25条第1項第5号 |

| 委託基準違反 (書面での契約締結義務違反など) |

3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第1号 |

| マニフェスト交付義務違反 (不交付、虚偽記載、保存義務違反など) |

1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金。 | 第27条の2 |

| 措置内容等報告義務違反 (マニフェストが期限内に返送されない場合の報告義務違反) |

1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金。 | 第27条の2第3項 |

| 保管基準違反 | 直接的な罰則はないが、都道府県知事等から改善命令が出される。この改善命令に違反した場合、3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第1号(命令違反) |

特に注目すべきは、不法投棄・不法焼却と無許可業者への委託に対する罰則の重さです。これらは最も悪質な違反行為と見なされており、懲役刑や法人の場合は最大3億円という極めて高額な罰金が科される可能性があります。

また、「措置命令」も排出事業者にとって大きなリスクです。これは、委託した処理業者が不法投棄などの不適正処理を行った結果、生活環境に支障が生じた場合に、その支障の除去(廃棄物の撤去など)を排出事業者にも命じることができる制度です。たとえ排出事業者に直接の違反がなかったとしても、業者選定における注意義務を怠っていたと判断されれば、この措置命令の対象となる可能性があります。撤去には莫大な費用がかかることも多く、事実上の重いペナルティとなります。

処理業者に対する主な罰則

廃棄物の処理を専門に行う業者には、その事業の公共性から、さらに厳格な規制と罰則が設けられています。排出事業者は、これらのルールを知っておくことで、委託先が適切な運営を行っているかを見極める一助とすることができます。

| 違反行為 | 罰則内容 | 該当条文など |

|---|---|---|

| 無許可での産業廃棄物処理業 | 5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第25条第1項第1号 |

| 事業範囲の無許可変更 (許可された品目以外の廃棄物を処理するなど) |

3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第2号 |

| 再委託基準違反 (排出事業者の書面による承諾を得ずに処理を再委託する) |

3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第4号 |

| 処理基準違反 (焼却温度や排水の基準などを守らない) |

直接的な罰則はないが、都道府県知事等から改善命令や事業停止命令が出される。この命令に違反した場合、3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第26条第1号(命令違反) |

| 名義貸しの禁止違反 (自己の名義をもって他人に処理業を行わせる) |

5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第25条第1項第6号 |

| 受託禁止違反 (他人が委託基準に違反することを知りながら委託を受ける) |

5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金、またはこの両方を併科。 | 第25条第1項第7号 |

これらの罰則は、単なる金銭的なペナルティに留まりません。違反が発覚すれば、行政処分として事業許可の取消しや事業停止命令が下されることもあります。また、刑事罰が科されれば、その企業の役員は欠格要件に該当し、一定期間、廃棄物処理業の許可が取れなくなります。

何よりも、廃棄物処理法に違反したという事実は、ニュース報道などを通じて社会に広く知れ渡ります。それによる企業のブランドイメージの失墜、顧客や取引先からの信用喪失といった無形の損害は、罰金額以上に深刻な影響を及ぼすことを、すべての事業者は肝に銘じておく必要があります。

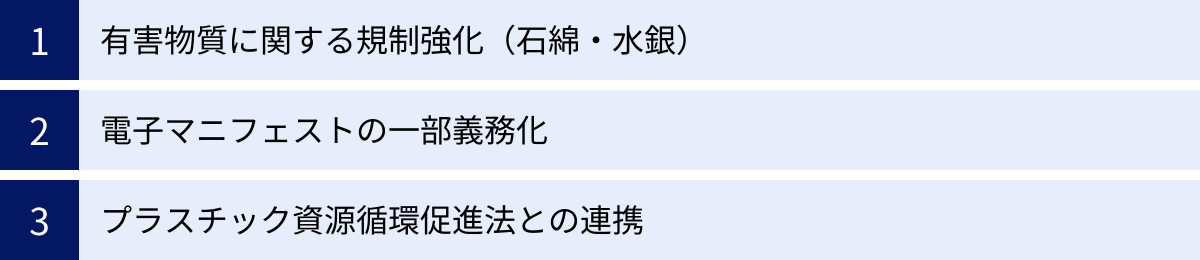

知っておきたい廃棄物処理法の改正

廃棄物処理法は、1970年の制定以来、社会情勢の変化や新たな環境問題の発生に対応するため、数多くの改正が重ねられてきました。法律は一度学べば終わりではなく、常に最新の動向を把握しておくことが、コンプライアンスを維持する上で不可欠です。ここでは、近年の事業活動に特に影響の大きい、知っておくべき主要な法改正のトピックをいくつか紹介します。

- 有害物質に関する規制強化(石綿・水銀)

近年、特に規制が強化されているのが、人の健康に重大な影響を及ぼす有害物質を含む廃棄物です。- 石綿(アスベスト)含有廃棄物: 建築物の老朽化に伴う解体工事の増加を背景に、飛散による健康被害を防ぐため、規制が段階的に強化されています。2021年施行の改正では、解体等工事における石綿含有建材の事前調査が義務化され、調査結果の電子報告制度も導入されました。また、除去した廃石綿等の処理においても、より厳格な基準(例えば、破砕の原則禁止など)が設けられ、排出事業者の責任がより一層明確化されています。

- 水銀使用製品: 「水銀に関する水俣条約」の国内法制化に伴い、2017年の改正で「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」という新たな区分が設けられました。これにより、蛍光灯や特定の電池、水銀体温計など、水銀を含む製品が廃棄物となった場合、他の廃棄物と混合しないように分別・保管し、委託する際には水銀使用製品であることをマニフェ-ストや契約書に明記することが義務付けられました。また、処理方法も水銀を回収できる方法に限定されるなど、特別な対応が求められます。

- 電子マニフェストの一部義務化

マニフェスト制度の信頼性向上と事務効率化を目的として、電子マニフェストの利用が推進されてきました。そして、2020年4月1日から、特定事業者に対する電子マニフェストの使用が義務化されました。- 対象事業者: 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者が対象です。

- 義務の内容: 当該事業場から排出される特別管理産業廃棄物の処理を委託する際には、必ず電子マニフェストシステム(JWNET)に登録し、電子マニフェストを使用しなければなりません。

この義務化は、今後さらに拡大していく可能性も考えられます。対象外の事業者であっても、紙マニフェストの保管義務からの解放や、行政への報告が不要になる(情報処理センターが代行)といったメリットがあるため、電子マニフェストへの切り替えを検討する価値は十分にあります。

- プラスチック資源循環促進法との連携

これは廃棄物処理法の直接の改正ではありませんが、密接に関連する重要な法律として「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」が2022年4月1日に施行されました。- 背景: 世界的な課題となっている海洋プラスチックごみ問題や、気候変動問題に対応するため、プラスチックのライフサイクル全般(設計・製造から排出・リサイクルまで)にわたる資源循環(3R+Renewable)を促進することが目的です。

- 事業者への影響: この法律では、製品の設計段階での環境配慮、特定プラスチック使用製品(フォーク、スプーンなど12品目)の使用合理化、そして排出事業者による排出抑制・再資源化などが求められています。事業所から排出される廃プラスチック類について、これまでは焼却や埋立処分していたものも、積極的にリサイクルする努力義務が課せられています。これは、廃棄物処理法における排出事業者責任を、より資源循環の観点から強化するものと位置づけられ、両方の法律を念頭に置いた廃棄物管理体制の構築が求められます。

これらの法改正は、事業者にとって新たな対応やコストを求めるものかもしれませんが、同時に、より環境負荷の低い、持続可能な事業活動へと転換する機会でもあります。法改正の情報を知らずにいると、気づかぬうちに旧来の方法を続けてしまい、法令違反を犯すリスクがあります。環境省のウェブサイトや、管轄自治体からの通知、業界団体の情報などを定期的に確認し、常に最新の知識にアップデートしておくことが、現代の事業者にとって不可欠なリスク管理と言えるでしょう。

廃棄物処理法に関するよくある質問

ここまで廃棄物処理法について詳しく解説してきましたが、それでも細かな疑問は残るものです。ここでは、事業者の皆様から特によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いは?

A. 最も大きな違いは「処理責任の所在」と「定義」です。 この2つの違いを正しく理解することが、廃棄物処理の第一歩となります。

| 項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |

|---|---|---|

| 定義 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のもの。 | 産業廃棄物以外のすべての廃棄物。 |

| 処理責任者 | 廃棄物を排出した事業者。 | 原則として、その区域を管轄する市町村。 |

| 主な発生源 | あらゆる事業活動(工場、建設現場、オフィス、店舗など)。 | 家庭(家庭系一般廃棄物)、事業所(事業系一般廃棄物)。 |

| 処理委託先 | 都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者。 | 市町村長等の許可を得た一般廃棄物収集運搬業者、または市町村の処理施設。 |

具体例で言うと、一般的なオフィスから出る「コピー用紙のくず」は、産業廃棄物20品目に該当しないため「事業系一般廃棄物」となり、処理責任は市町村にあります(処理は市町村の許可業者に委託)。しかし、製紙工場から出る「紙くず」は、特定業種から排出されるため「産業廃棄物」となり、処理責任は工場を運営する事業者にあります(処理は産業廃棄物処理業者に委託)。

このように、同じ物であっても発生源や業種によって分類が異なる場合があるため、注意が必要です。この分類を間違うと、委託すべき業者を誤り、結果として無許可業者への委託という重い法律違反につながる恐れがあります。

マニフェスト制度とは?

A. 排出事業者が、委託した産業廃棄物の処理の流れを自らの責任で把握・管理するための仕組みです。 不法投棄を防止し、廃棄物のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保することを目的としています。

マニフェストは、正式には「産業廃棄物管理票」と呼ばれる複写式の伝票(または電子データ)で、以下のような役割を果たします。

- 情報の伝達: 排出事業者が廃棄物の種類、数量、注意事項などを記入し、処理業者に正確な情報を伝えます。

- 処理工程の管理: 収集運搬、中間処理、最終処分といった各工程が完了するたびに、処理業者がマニフェストに完了年月日などを記載し、その写しを排出事業者に返送します。

- 完了の確認: 排出事業者は、返送されてきたマニフェストの控えを照合することで、契約通りにすべての処理が完了したことを確認します。

- 記録の保管: 排出事業者は、すべての処理工程の控えが揃ったマニフェストを5年間保管する義務があり、これが適正処理の証明となります。

この制度により、排出事業者は「業者に渡して終わり」ではなく、最終処分が完了するまでの一連のプロセスに責任を持つことが求められます。もし、委託した業者が不法投棄をした場合でも、マニフェストを適切に運用していれば、排出事業者としての管理責任を果たしていたことを示す証拠の一つになります。

廃棄物処理法はいつから施行された?

A. 廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970年(昭和45年)12月25日に公布され、翌1971年(昭和46年)9月24日に施行されました。

この法律が制定される以前は、1954年(昭和29年)に制定された「清掃法」がごみ処理に関するルールを定めていました。しかし、清掃法は主に一般家庭から出るごみ(汚物)の処理を想定したもので、高度経済成長期に急増した事業活動由来の廃棄物(産業廃棄物)に対応するには不十分でした。

その結果、1960年代後半には、処理しきれない産業廃棄物の不法投棄が全国で多発し、水質汚濁や土壌汚染などの深刻な公害問題を引き起こしました。このような社会問題に対応するため、「排出事業者責任の原則」や「産業廃棄物」という新たな概念を導入し、規制と責任体制を大幅に強化した現行の廃棄物処理法が制定されたのです。

制定から半世紀以上が経過した現在も、廃棄物処理法はリサイクル社会の進展や新たな有害物質問題など、時代の要請に応じて数多くの改正を繰り返しながら、私たちの生活環境を守るための重要な役割を担い続けています。

まとめ

本記事では、事業活動を行う上で避けては通れない「廃棄物処理法」について、その目的から具体的な義務、罰則に至るまでを網羅的に解説してきました。複雑に見える法律ですが、その核心は非常にシンプルです。

廃棄物処理法の二大目的は「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」であり、その目的を達成するための基本原則が「排出事業者責任」です。つまり、廃棄物を生み出した事業者は、その廃棄物が環境や人の健康に害を及ぼすことなく、適切に処理されるまで、一貫して責任を負わなければならないということです。

この責任を果たすために、事業者が具体的に実践すべきことは、以下の3つのステップに集約されます。

- 正しい「分類」: 自社から排出される廃棄物が、事業活動に伴うものか、家庭から出るものか。そして、産業廃棄物に該当するのか、一般廃棄物なのかを正しく見極めること。特に、産業廃棄物の20品目や、業種限定の品目については正確な理解が不可欠です。

- 適切な「委託」: 処理を委託する場合は、必ず委託内容に応じた許可を持つ優良な業者を選定すること。許可証の内容を精査し、事前に書面で契約を締結する。業者選びの失敗は、最も重大なリスクにつながります。

- 確実な「管理」: 産業廃棄物を委託する際は、マニフェスト制度を正しく運用すること。廃棄物を引き渡して終わりではなく、返送される伝票で最終処分までの流れを確実に追跡・確認し、すべての記録を5年間保管する。

廃棄物処理法は、罰則が非常に厳しい法律です。「知らなかった」「担当者に任せていた」という言い訳は通用せず、違反すれば企業の存続を揺るがしかねない高額な罰金や、経営者の刑事責任、そして何より社会的な信用の失墜という深刻な事態を招きます。

廃棄物の適正処理は、単なる法的な義務やコストではありません。環境保全に貢献し、企業の社会的責任(CSR)を果たす、重要な事業活動の一環です。本記事で得た知識を基に、今一度自社の廃棄物管理体制を見直し、全社的なコンプライアンス意識を高めることで、持続可能な社会の実現に貢献する一員としての役割を果たしていきましょう。法律は今後も社会の変化に合わせて改正されていきます。継続的に最新の情報を収集し、常に対応していく姿勢が、これからの企業には求められています。